Tag Archives: デザイン

複雑な気候変動を捉える「姿勢」を問う。デザイン思考とMore than Humanの視点は、どう未来を描くのか?【イベントレポ】

気候変動のような“複雑な課題”に対して、私たちはいかにデザインの力を活かすことができるのか。この問いに対し、「デザイン思考」と「モア・ザン・ヒューマン」という2つのツールを柔軟に使うためのヒントを聞きました。

古民家から回収したシンク、いくらで買う?「解体材デモオークション」が教えてくれる、循環に必要な創造性【展示レポ】

竹中工務店が横浜で開催した「サーキュラー支店 展」。実際の解体材を見ながらその使い方を自由に創造するワークショップの様子を、建築分野×循環の展示の様子と共にお届けします。

代金はあなたの「599秒」。スウェーデンの森にある“時間で支払う”香水ショップ

スウェーデンの森の中にある、住所非公開の香水ショップ。ここでは、あなたの「時間」が唯一の通貨となります。自然のなかで、“599秒”ゆっくり深呼吸してみましょう。

気候危機×AI時代の“Planetary Questions”を紡ぐ。この星をめぐる問いのデザインワークショップ【イベントレポ】

AI時代に、未来を共に見つめる出発点となる問い「Planetary Questions」が重要になる──”100年後を生きる人類”としてAIも議論に入り、豊かな問いが生まれたワークショップの様子をお届けします!

「日陰」はインフラだ。都市の未来を左右する、隠れた資源に投資するシンガポール

強い日差しを避け、ふと足を止めた木陰。突然の雨をしのいだ駅前のアーケード。もし、こうした日陰がただの偶然ではなく、都市全体でインフラとしてデザインされたものだとしたら?

この見過ごされがちな資源の価値にいち早く目をつけ、半世紀以上にわたって国を挙げて投資してきたのがシンガポールです。建国者リー・クアンユーの哲学のもと、屋根付きの歩道網や徹底した緑化を推進。その背景には、「快適性」を国民の幸福だけでなく、国の経済成長に不可欠な要素と捉える鋭い視点がありました。

【11/8〜開催】「おわりのケア展」対話からひらく、モノ・いきもの・AI/ロボットの“死と供養”

【11/8〜大阪・應典院で開催】「おわり」に蓋をしない。人・モノ・いきもの・AI/ロボットまで、供養を“ケア”として捉え直す『おわりのケア展』。

【10/16開催】気候危機時代の“しなやかな”デザイン思考。実社会の課題解決に、Design Beyond Humansを(Climate Creative Cafe 20)

クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト・Climate Creative。今回は「気候危機時代の新しいデザイン思考」“をテーマに、Design Beyond Humansについて考えます。

【10/9@京都】未来的思考からモノも菌もめぐる都市を考え、体験する「都市と循環EX」

循環型の都市のあり方を再考するイベント「都市と循環EX」が京都で10月9日に開催。今年は体験や交流を重視し、トークセッションに加えて味噌作りや食事会も。昨年の議論をもとに未来への一歩が模索されます。

「貼るだけ」でインクルーシブデザインに。パナソニックが開発した、家電のボタンを目立たせる凹凸チップ

最近増えている、家電の凹凸がないボタン。デザインは美しいけれど、押しにくいと感じることはありませんか?パナソニックは、そんな課題を解決する家電に後付けできるアタッチメントチップを開発しました。

老眼に効く目薬?グッドニュース5選【2025年9月前半】

日々飛び交う悲しいニュースや、不安になる情報、ネガティブな感情を生む議論に疲れたあなたに。心が少し明るくなる世界のグッドニュースを5つピックアップしてお届けします!【老眼に効く目薬?】

手話がもっと伝わる空間へ。英国ろう学校の「五感に寄り添う」新校舎

聴覚障害のある人にとって、光や色は学びとコミュニケーションの要です。英国最大のろう学校「ヒースランズ・スクール」に完成した新校舎は、その前提をゼロから組み直し。光の差し込み方や音の静けさ、視線のつながりまで設計された建築は、教育格差を埋めるための解決策を提示しています。

【9/13-15開催】エコロジカルな時代における体験デザインの可能性を探った7ヶ月。SXD Lab最終展示&トークセッション

【9/13-15開催】SXD Lab Exhibition 2025。行動変容を生み出す体験デザインの可能性探るSXD Labが、7ヶ月間にわたる探索の展示を行います。講師陣によるトークセッションも実施しますのでお見逃しなく!

「色ごと」の分別が、服のリサイクルを変える。複合繊維の循環を促進するcolourloop【京都CE特集】

ごみにしないよう引き取ってもらった服が、焼却されている……?リサイクルしにくい“混紡繊維”の服を「色で」分別し繊維へ解くことで、衣類の再利用を促進する技術を開発したcolourloopを取材しました。

1200年の歴史に、サーキュラーエコノミーへの糸口あり。京都市が描く、環境と産業が調和する未来【京都CE特集】

環境アクションを我慢や負担で終わらせない──京都市は2025年10月、市内事業者向けラーニングプログラム「Circular Business Design School Kyoto(サーキュラービジネスデザインスクール京都)」を開始します。自社の強みや課題を整理し、循環型ビジネスの可能性を探り、実践につなげる「学びと共創」の場です。なぜ今、行政が、この挑戦をするのでしょうか?その想いを聞きました。

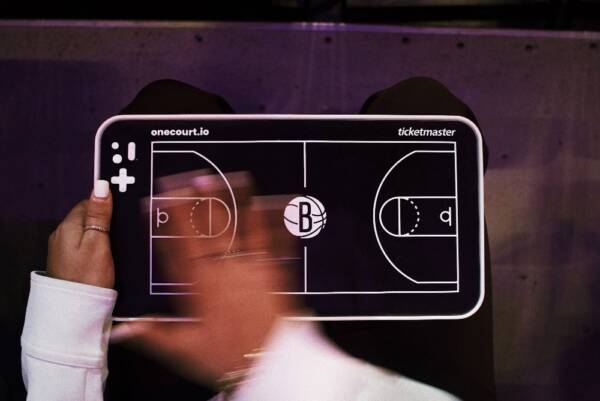

指先で伝わる試合の熱狂。視覚障害のある人向け触覚デバイス

ダイナミックな動きやめまぐるしく変わる戦況など「見て」楽しむ要素が多いスポーツ。そんな試合を視覚障害の方が「触って」その時その場で熱狂を体感できるよう、触覚デバイスでのスポーツ観戦が広がっています。

コンクリートをカラフルにすると、海の生物多様性に好影響?オーストラリアの大学が実験

コンクリートの海壁は、都市を災害から守る一方、海の生態系を低下させています。そんな課題を「色」で解決する方法を、オーストラリアの研究チームが発見しました。