私たちが“伝統”と呼ぶものは、しばしば過去に閉じ込められたものとして語られる。けれど、ここに生きる人々にとって、それは“今”を形づくる知恵であり、未来への羅針盤だ。

カナダ・ブリティッシュコロンビア州北部に位置するナス渓谷に暮らすニスガ族。長い歴史と深い文化を持つカナダ太平洋岸先住民族の一つである彼らの文化や暮らしは、自然との共生や動物、土地との密接な関わりを基盤に築かれている。特に、新年を祝う儀式「Hobiyee(ホビイェー)」は、太陽と月の巡り、そして人々の精神性を映し出す鏡のような存在だ。

Hobiyee(ホビイェー)のクライマックス。太鼓の音が会場全体に響き渡り、踊り手たちの動きと観客の歓声がひとつになる。エネルギーに満ちあふれた瞬間。

この祝祭の中心には、「自然と共に生きるとはどういうことか」という問いが息づいている。個人ではなく、共同体。過去ではなく、今と未来。ニスガ族が大切にしてきた生き方は、資本主義や環境危機に揺れる現代社会において、私たちの暮らし方や価値観を見直すきっかけを与えてくれるのではないか。

今回は、ニスガ族のチーフであるT’am Yee Smax(タム・イー・スマックス)氏に話を聞き、Hobiyeeの起源や意味をたどりながら、インタビューを通じて語られた自然観、教育観、資本主義への問いなど、ニスガ族の叡智に耳を傾けていく。

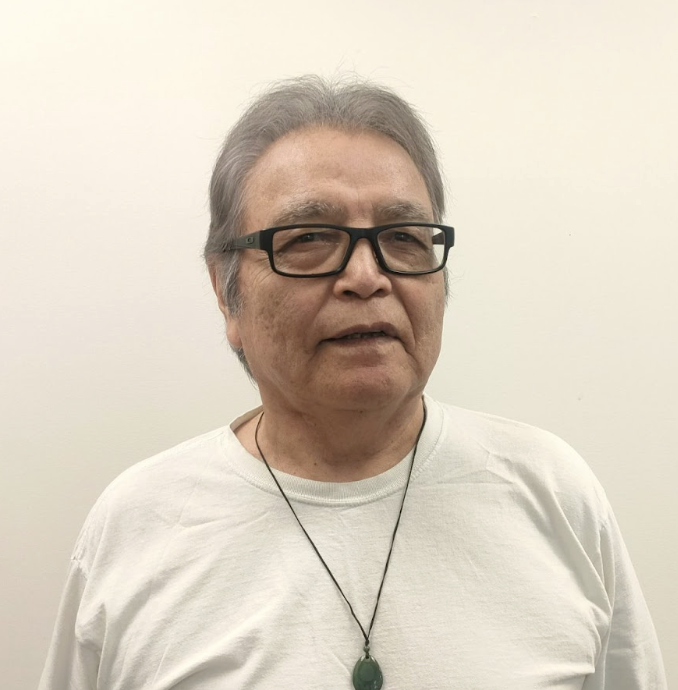

話者プロフィール:T’am Yee Smaxさん

カナダ・ブリティッシュコロンビア州ナス川流域のLax̱g̱altsʼap出身。ニスガ族のチーフとして2003年に任命され、伝統儀式Hobiyeeの開閉会を担う。中学生の頃、寄宿学校に送られ、約5年間をそこで過ごすという厳しい経験を持つ。その後、約30年にわたってアルコール依存症と向き合う困難な時期を経て、人生に新たな方向性を見出し、「Early Childhood Developer(幼児教育開発者)」として活動を開始。知識の守り手・アーティストとしても活動する。

カナダ・ブリティッシュコロンビア州ナス川流域のLax̱g̱altsʼap出身。ニスガ族のチーフとして2003年に任命され、伝統儀式Hobiyeeの開閉会を担う。中学生の頃、寄宿学校に送られ、約5年間をそこで過ごすという厳しい経験を持つ。その後、約30年にわたってアルコール依存症と向き合う困難な時期を経て、人生に新たな方向性を見出し、「Early Childhood Developer(幼児教育開発者)」として活動を開始。知識の守り手・アーティストとしても活動する。

ニスガ族の新年「Hobiyee(ホビイェー)」とは

夜空に現れる、一本のスプーンのような細い月。「ホビイェー!」という掛け声とともに、ニスガ族の新年が始まる。

Hobiyeeは、ナス渓谷に暮らすニスガ族にとって自然と祖先、そして未来を結ぶ特別な儀式だ。特にニスガ族の本拠地である地域や、バンクーバーのようなニスガ族のコミュニティが多い場所で盛大に行われる。

その名は、「月がhobix(木製スプーン)の形をしているぞ!」という喜びの言葉に由来するという。空に現れたスプーン型の三日月は、豊作や豊漁の前兆とされ、ニスガ族にとって特別な意味を持っているのだ。

毎年2・3月、ニスガ族の人々は太鼓を打ち鳴らし、歌い、踊り、語り合いながら、自然のリズムに合わせて、文化と精神や知恵を次世代へと手渡す。それはただの祝祭ではなく、自然との調和、家族や祖先とのつながり、そして未来への希望を感じさせてくれる、心あたたまる伝統行事である。

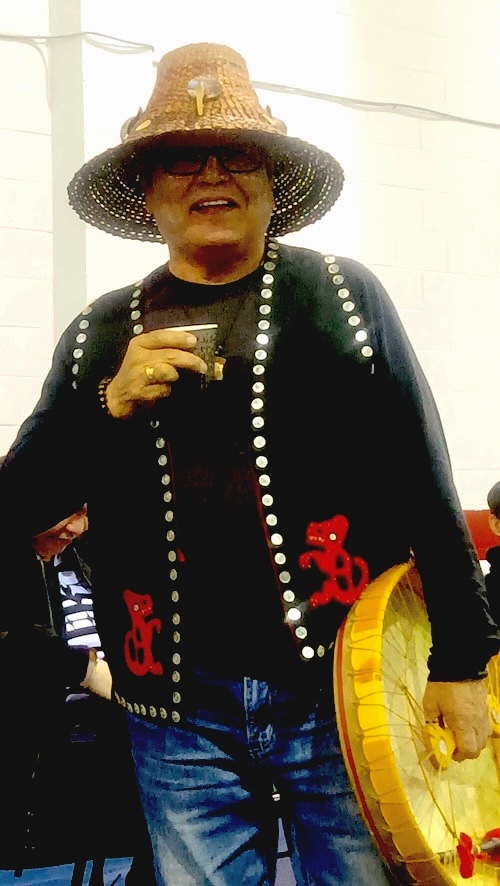

HobiyeeでのT’am Yee Smax氏。

月はただの天体ではない。時間、季節、命、そして希望を知らせるメッセンジャー

Hobiyeeの中心には、三日月がある。月の形ひとつで一年の豊かさを読み取る。そんな感性を、私たちはまだ持ち得ているだろうか。自然からのメッセージに耳を澄ます、その姿勢にこそ、ニスガ族の暮らしの核があるように思う。

Q. ニスガ族の生活のリズムと、月の満ち欠けにはどんなつながりがあるのでしょうか?

私たちにとって月には、非常に多くの意味が込められています。特に注目しているのはHobiyeeのシンボルでもある三日月です。三日月が上向きのときは、食べ物が豊かに実る年になる兆し。

さらに、三日月とともに星が見えた場合は、より一層の豊穣を意味します。逆に、月が下向きであった場合は、資源が不足する可能性がある。そのような年には、私たちは備蓄を増やし、冬への備えを慎重に行うのです。

Hobiyeeの会場では、歌声と太鼓のリズムが響き渡り、舞台も客席も一体となる。これはその中の、ある一瞬の風景。

Q. バンクーバーで毎年行われるHobiyeeは二日間でしたが、本来は、三日月の出現とともに、4日間の踊りも始まると聞きました。

はい、昔は4日間続きましたが、今では多くの場所で2日間に縮まっています。時間や場所の制約、参加者の減少など、現代の暮らしの中では、かつてのように数日間にわたって集うことが難しくなっているのです。それでも、私は祖父や父たちが夜に丸太に座って空を見上げていた情景をよく覚えています。そこには、ただ日々の天気や時間を見る以上の意味がありました。

三日月が現れると、それが上向きであっても下向きであっても、踊りが始まる。それでも、私たちは踊るのです。それは自然との対話であり、祈りの一部であるといえます。月はただの天体ではありません。私たちにとって、それは時間、季節、命、そして希望を知らせるメッセンジャーなのです。

Hobiyeeには、ファースト・ネーションズのアーティストによるアート作品や手仕事のジュエリー、伝統衣装などを扱うベンダーが多数出店しており、訪れる人々は先住文化の豊かさと美しさに触れることができる。

「アニミズム」から現在の気候危機や環境問題を見つめ直す

月のリズムに従い、自然と対話しながら暮らすニスガ族の姿には、すでに“持続可能性”という言葉以上の知恵が宿っていた。そしてこうした感性は、気候危機という現代の問いにどう応えてくれるのだろうか。

Q.気候変動がサーモンの遡上や収穫にも影響を与えていると聞きます。こうした変化への対応に、ニスガ族の知恵から学べることはありますか?

私たちは、自分たちの周囲にあるすべてを敬っています。動物、木々、空気、水……すべてに精霊が宿っているのです。それが“アニミズム(精霊信仰)”という考え方です。“All my relations(すべての関係に感謝)”という言葉を使うとき、それは人間だけでなく、あらゆる存在を含んでいるのです。

昔の私たちは、よく儀式を行っていました。たとえば狩りに出る4日前から祈りを捧げて、自然から必要な分だけをいただく。そして、必要のないものは自然に返します。そうすることで、また自然が恵みを与えてくれるのです。それが私たちのやり方です。

今の人たちは、多くの資源を無駄にしています。必要ないものを求めたり、簡単に捨てたりしている。でも、それは間違っています。なぜなら、そのツケを払うのは私たち自身だからです。

対応には時間がかかります。ようやく“気候変動”という言葉が使われ始めましたが、それに対処するには1日や1ヶ月、1年ではどうにもなりません。もっと長い時間が必要です。

Q. 現在の資本主義システムのもとでは、大量生産・大量消費が前提にされていることも多いです。そうしたことに起因する自然破壊も、気候変動の一因と考えますか?

はい、そう感じています。私たちが大切にしてきたのは、「母なる大地を敬い、感謝しながら共に生きる」という価値観です。かつてヨーロッパから入植者がやって来たとき、私たちは「大地を大切に」と伝えました。なぜなら、大地は私たちを養い、命をつなぐ存在だからです。

しかし当時の社会には、急速な開発や産業化を進める別の考え方がありました。その結果、森林が伐採され、魚が大量に獲られ、工場からは化学物質が空気や水を汚すようになりました。自然を搾取の対象とするような経済の仕組みが、今の環境危機の背景にあると感じています。

でも私たちは、ずっと自然の声を聴きながら見守ってきました。そして今は、自立政府という形で、自分たちの土地と資源を自分たちで管理しています。たとえ将来、食糧が不足する時代が来ても、私たちはまだ、自然から必要な分だけをいただき、命を支え合う知恵と技術を持ち続けているのです。

T’am Yee Smax氏のインタビューを行ったNisga’a Ts’amiks Vancouver Society(ニスガ・ツァミクス・バンクーバー・ソサエティ)2000年に設立された非営利団体。Hobiyeeの主催を筆頭に、長老や若者向けのプログラム、コミュニティイベント、文化や言語の継承を目的としたクラスなどを開催し、先住民族の文化と精神を広く共有する機会を提供している。

文化とは、生きることそのもの。名前、物語、自然との関係、そして部族のつながり

これまで見てきたように、ニスガ族にとって自然との関係は一方的な“保全”ではなく、相互の対話であり、精神的なつながりそのものだ。では、そのつながりはどのように物語として語り継がれ、日々の暮らしや自己認識へと根づいていくのだろうか。

Q. ニスガ族と自然や動物との深いつながりについて詳しく教えてください。

私たちの祖先は、動物たちと会話をしていたと言われています。特にカラスとは、よく話をしていたと伝えられています。カラスは「トリックスター(いたずら者)」の役割も持っていますが、物語の中では重要な存在です。

私が子どもの頃、祖父からよくこうした神話を聞かせてもらいました。人と動物が言葉を交わし、動物たちが危険を知らせたり、獲物のいる場所へと導いてくれたりしていたのです。私たちにとって自然や動物とは、身近な存在であり、日常と深く結びついているものでした。

Q. そうした感覚は、今でも受け継がれているのですか?

はい、今でもその感覚があります。例えば、私たちはかつて優れた天文学者でもありました。カレンダーは使わず、月の満ち欠けや空気の変化、星の位置から鮭(サーモン)の回遊の時期などを読み取っていました。

祖父はよく「天気予報士が何を言おうと、私は空を見ればわかる」と言っていました。そして実際、祖父の読みどおりになることがほとんどでした。雲の動き、動物の様子、風のにおい、すべてが明日の天気を教えてくれるのです。

自然と共にあるということは、私たちの生活の知恵であり、精神のよりどころでもあります。例えばトーテムポールに描かれている動物たちには、物語と教訓が込められています。それが、文化として心の支えになっているのです。

伝統的なマントを羽織った大人たち(右と中央)が踊る。その傍らには、未来を担う小さなダンサー(左)の姿も。

Q. 先住民族の文化には「氏族(clan)」の概念があると聞きました。それはどのようなものですか?

はい、私たちニスガ族では、人々はそれぞれ「カラス」「オオカミ」「クマ」「オルカ」などの氏族(clan)に属しています。それぞれの氏族には独自の役割や物語、象徴があり、そこから由来する特別な名前が個人に与えられるのです。

名前には深い意味があり、それは単なる呼び名ではありません。その名前が、人生における自分の役割や生き方を教えてくれるのです。名前にはストーリーが宿っています。祖先から受け継がれたものもあれば、その人の行動や生き方から名づけられたものもあります。

さらに個人の名づけには儀式があります。名前を授ける際には、多くの場合、親族やコミュニティ全体が関わります。それはとても神聖なプロセスであり、その人の魂に触れるような行為なのです。

名前を与えるということは、信頼を示すことでもありますし、その名に込められた責任と誇りを受け止めなければなりません。名前を通して、自分が誰であるか、自分がどこから来たのかを知ることができます。これは精神的な軸になり、自分の存在意義を支えてくれます。

Q. ご自身の氏族についても、少しお話しいただけますか?

私の家系は「Laxgibuu(ラクスギブー)」という「オオカミ族」に属しています。さらにその中で、「熊」ともつながっています。私の名前の由来である「Sitting Walking Bear」もここから来ているのです。

昔、私たちの一族は食糧が尽きかけた時期がありました。そのとき、5人のチーフが集まり、冬の狩りに出かけることを決めたのです。出発前には40日間の儀式が行われました。

そして狩りの途中、オオカミの遠吠えを耳にした彼らは、その方向へ向かいます。すると、オオカミたちがグリズリーベアを追い詰めていたのです。そして彼らはそのグリズリーベアを仕留め、肉を持ち帰り、村に仲間たちに分け与えました。

この出来事から、私たちは「オオカミ族」と名乗るようになり、熊はサブ・トライブとされました。動物たちがハンターを導いた──それがこの名前の由来なのです。こうした文化や物語は、今も創られ、語られ続けています。それがあるからこそ、私たちは自分の存在に確かな意味を見いだすことができるのです。

文化とは、生きることそのもの。そして名前、物語、自然との関係、部族のつながり。それらすべてが、私たちの心の健康と幸福につながっているのです。

先住民の言語は生きている。ファーストネーションズの文化と現在の教育

名前に物語が宿るなら、言葉には世界観が宿る。それがニスガ族における“生きた文化”の根幹だ。知識とは単なる情報ではなく、生きる姿勢そのものだという彼らの考え方は、私たちが「学び」や「教育」に抱く前提をも揺さぶる。

Q. 先住民族の知識や価値観は、現代の教育制度に取り入れられるべきだと思いますか?

はい、私は強くそう思っています。私たちはかつて、寄宿学校によって言語や文化、名前さえも奪われてきました。だからこそ今、あらためて「自分たちの文化を通して学ぶ」という教育のあり方が重要だと感じています。

たとえば、「Aboriginal Head Start(アボリジナル・ヘッドスタート)」という就学前プログラムでは、資格を持った先生たちが、子どもたちに先住民族の言語や価値観を教えています。こうした場が増えることで、言語の継承が少しずつ可能になってきました。

大学でも変化が起きています。UBC(ブリティッシュ・コロンビア大学)などでは、言語だけでなく、私たちの哲学や生き方そのものを学ぼうとする動きが始まっています。

Hobiyeeに参加した子どもたちが、自分の言語に自然と関心を持ち始める姿を見ると、本当に嬉しくなります。語り部がいて、物語を共有し、それを通して生きる知恵が伝わっていく。文化はただ“知識”として学ぶものではなく、生き方そのものを教えてくれるものだと思うのです。

Q. T’am Yeeさんにとってニスガ族の「言語」とは何ですか?

「生きているもの」です。言葉を取り戻すことは、私たち自身を取り戻すこと。それは1日で終わるものではありません。しかし、次の世代に少しずつでも受け継がれているのを見ると、希望が湧いてきますね。

数か月の赤ちゃんや幼い子どもたちも、Hobiyeeの祝祭に参加している姿が印象的。文化はこうして、次の世代へと受け継がれていく。

取材後記

T’am Yee Smax氏へのインタビューは、民族的な知恵や文化を超えて、私たちが生きる現代社会を改めて見つめ直すよう促す、本質的な問いを投げかけてくれた。

月の満ち欠けに耳を傾け、自然と対話しながら生きるという姿勢。必要な分だけを得て、残りを自然に返すという循環の思想。そして「動物、木々、空気、水……あらゆる存在に精霊が宿っている」というアニミズムの精神。天気予報に頼ることなく、自然の声を聞いて変化を読み取る彼らの姿に、私は資本主義社会で育った自分との大きな価値観の違いを感じた。自然を資源として消費する対象と見るのではなく、対話し、敬意を払う相手として接していることに、はっとさせられた。

こうした彼らの考え方は、私たちが抱える環境問題や孤立化する社会の中で、改めて立ち返るべき価値観ではないだろうか。

Hobiyeeの太鼓の音や歌声が鳴り響く中で、踊り手と観客が一体になるその瞬間、過去・現在・未来がひとつの時間軸に結ばれていく感覚を覚えた。それは、ニスガ族の文化が持つ強さであり、希望である。

「文化とは生きることそのもの」というT’am Yee Smax氏の言葉が胸に残る。ニスガ族の文化は、過去の遺産ではなく、今も続く日々の営みの中に息づいている。変化の激しい現代だからこそ、こうした暮らしの知恵や視点が、社会の持続可能性を考えるうえでの重要な手がかりになるのではないかと、静かに背中を押されたような取材だった。

Edited by Erika Tomiyama