世界には、幼児教育に関するさまざまな手法やカリキュラムがある。例えば、子どもの自主性や自発的な学びを重視する「モンテッソーリ教育」や、子どもの発達段階に応じた総合的な教育を重視する「シュタイナー教育」などは比較的よく知られている。

では、ニュージーランドに、先住民マオリ族の価値観を取り入れた独自の幼児教育カリキュラム 「テファリキ(Te Whāriki)」 があるのをご存じだろうか。1996年に同国の教育省が導入したこのカリキュラムは、マオリ文化の精神を西洋の教育理論と融合させた包括的な教育プログラムとして知られており、多文化共生やマオリ文化の尊重を重視した教育の基盤として広く採用されている。

本記事では、筆者がニュージーランド滞在中に勤務していたオークランド近郊にある保育園『Peacocks Early Learning Centre, Rockfield(以下、Peacocks)』での経験をもとに、テファリキの概念や実践、社会への影響を、園の様子や園長のLaura Magnavacchi(ローラ・マグナヴァッキ)氏のインタビューとともに紹介する。

子ども一人ひとりの個性を尊重しながら、家族や地域社会と協力して成長を支えるテファリキ

テファリキとは、マオリ語で「敷物」を意味する言葉だ。このカリキュラムは、マオリ族や南太平洋諸国からの移民の幼児教育参加率を向上させるために1996年に制定された。多様なバックグラウンドを持つ子どもたちが平等に学べる環境を象徴し、「誰でも乗ることのできる敷物」とも表現される。

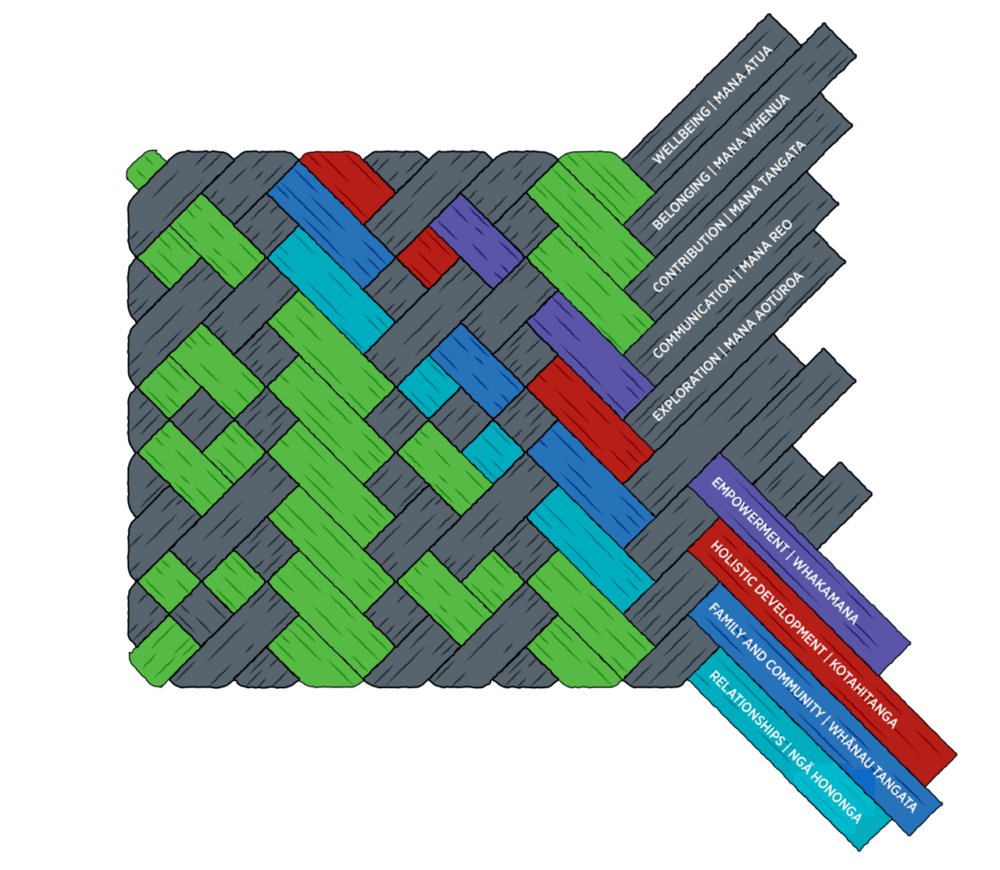

幼児教育カリキュラムとしての「テファリキ」の目標は、「有能で自信に満ちた学び手であり、他者とのかかわり手であり、心・身体・精神において健康で、安心して所属感を感じられ、社会に価値のある貢献ができる知識を有する」ことだ。これを実現するために教育の基盤となるのが、以下の4つの原則と5つの学習領域である。

4つの原則

- エンパワーメント(Empowerment):子どもが主体的に学び、成長できる環境を提供する。

- 全体的な発達(Holistic Development):身体的・知的・情緒的・社会的な発達を総合的に支援する。

- 家族とコミュニティ(Family and Community):家族や地域社会と連携し、子どもの学びを支える。

- 関係性(Relationships):子ども同士、教師、家族との信頼関係を大切にする。

5つの学習領域

- 健康と幸福(Well-being)

- 帰属意識(Belonging)

- 貢献(Contribution)

- コミュニケーション(Communication)

- 探求(Exploration)

さらに、テファリキにはマオリの思想である、「子どもは自ら育つ力を持って生まれてくる、かけがえのない存在」という考えが反映されている。こうした考え方のもとで育つ子どもは、幼少期から自ら動機を持ち、主体的に学び続ける姿勢を身につける。結果、大人になったときには、自分なりの表現で社会に貢献する力を発揮できると考えられている。

カリキュラムといっても、年齢ごとの達成目標のようなものはなく、教えてはならないこともないという。そのため、保育者は子ども一人ひとりの興味や成長のペースに寄り添ったアクティビティを日々実践していく。

テファリキの概念図 / Image via Ministry of Education NZ

テファリキを実践する保育園、Peacocks

では、テファリキの考え方を取り入れる保育園では、どのような取り組みが行われているのだろうか。筆者が勤務していたニュージーランドの保育園、Peacocksを例に見ていきたい。

Peacocksは、ニュージーランドの首都オークランドの中心部から車で20分ほどの場所にあり、0歳3か月から5歳までの子どもを対象に教育を提供している。

オークランドは移民が多い都市であり、Peacocksに通う子どもたちのルーツはヨーロッパや北米、南米、アフリカやアジアなど20か国以上にもわたる。中でもニュージーランド近辺の南太平洋の国であるフィジーやトンガ、サモアにルーツを持つ子どもや、ニュージーランドの先住民族であるマオリ族の子も多かった。

園の入り口 / Photo by Laura Magnavacchi

そんなPeacocksの教育指針は、「子どもたちが、有能で自信に満ち、創造的でたくましい学習者として開花できるように、魅力的な環境を作る」ことだ。その実現のため、テファリキに加え、世界の先進的な幼児教育の理念も取り入れている。たとえば、子どもを学習の能動的な構築者、推進者として捉えるイタリア発祥の「レッジョ・エミリア・アプローチ」や、 欧州発祥の、人工的な玩具ではなく自然の中にあるもので遊ぶことを重視する「野外教育モデル」などだ。

Peacocksが採用するこの「テファリキ」「レッジョ・エミリア・アプローチ」「野外教育モデル」の3つの教育哲学がどのように実践されているのかを、2歳児クラスの1日の活動を通して紹介していく。

保育士は、「空間の演出家」。子どもの主体性を育む遊びの仕掛け

まずは、子どもたちが1日の中で最も多くの時間を費やす「フリープレイ」から紹介する。

下の写真は、1歳後半から2歳後半までの子どもたちが過ごす教室だ。例えば、積み木などがある建築のエリア、読み書きのできるエリア、マットがある体を動かせるエリアなどに分かれている。その他にも、プロジェクションやデジタル風景のためのエリア、粘土や絵具、グラフィック言語のためのエリアなどもある。

2歳児クラスの教室 / Photo by Laura Magnavacchi

建築エリアにある、紙管や廃材。園内の資材は自然素材や廃材で出来ているものが多い。/ Photo by Laura Magnavacchi

教室では、保育士による多様な“仕掛け”を用意することがある。中でも筆者が面白いと感じたのは、「レッジョ・エミリア・アプローチ」に由来する「テーブルセッティング」と呼ばれる仕掛けだ。子どもたちは数学や読み書きなどの限られた言語だけでなく、ダンスや詩、演劇などの多様な表現方法(=言語)を持っているとする「100の言語」の考え方に基づいている。テーブルセッティングは、そうした子どもたちの多様な表現を引き出し、考えや行動、会話などに日常的な刺激を与えることを目的としている。

具体的には、保育士が「空間の演出家」としての役割を担うという。子どもたちが登園する前に、自発的に遊びを展開できるようテーマの異なった資材を配置するのだ。これにより、教室には創造力を刺激するような仕掛けがたくさん散りばめられる。

光の反射を楽しむテーブルセット / Photo by Laura Magnavacchi

植物など緑で統一されたテーブルセット / Photo by Laura Magnavacchi

自然の中で関わり合いを学ぶ、外遊びの時間

フリープレイでは、室内遊びの他に、園内にある砂場などで外遊びを楽しむ時間や、ヨガクラスや体操クラスを楽しむ時間もある。クラス全体では週1回「ネイチャーウォーク」と呼ばれる時間があり、近くの公園に出かける。

木の根の上で遊ぶ子どもたち / Photo by Laura Magnavacchi

外遊びをする際に大事にしている価値観が、「野外教育モデル」だ。揺れるものや不安定な石にも踏み入りながら遊ぶことで、子どもたちは自分でリスクを察知する能力を身につけることができる。

ここでの保育士の役割は、子どもたちが自主的に遊び、互いに関わり合うことを見守る「聞き手」や「観察者」になることだ。子どもたちが揉めている場合も、危険性があるときを除き、一歩引いて自発的な解決を待つ。

園内の屋外遊具 / Photo by Shiho

他国の文化を知るきっかけを与える「ラーニングエクスペリエンス」

1日の中には、担任の保育士が考案する多様な学びが展開される「ラーニングエクスペリエンス」という時間もある。例えば、光と影の関係や世界の文化体験、課題図書を参考にみんなで料理をするなど、子どもたちの関心やクラスの探求テーマに沿って実施される。筆者が勤務していた期間中には、ニュージーランドとの繋がりの深いトンガ王国の言語や歴史を学ぶ「Tongan Language Week」が開催された。

この期間中、2歳児の部屋では、トンガ王国の伝統衣装を着る体験を行った。同国出身の先生によれば、首飾りは「Kahoa(カホア)」と呼ばれ、伝統的なダンスを踊るときにつけるそうだ。腰に巻いているものは「Ta’ovala(タオヴァラ)」。誕生日やお葬式など、用途に合わせて様々なデザインがあるという。園児たちは、嬉しそうに衣装を試着していた。

トンガの伝統的な衣装 / Photo by Shiho

Tongan Language Weekの間、園の入口に置かれていたトンガの国花「Heilala(ヘイララ)」の置物 / Photo by Shiho

子どもの成長ストーリーを丁寧に記録する「ラーニングストーリー」

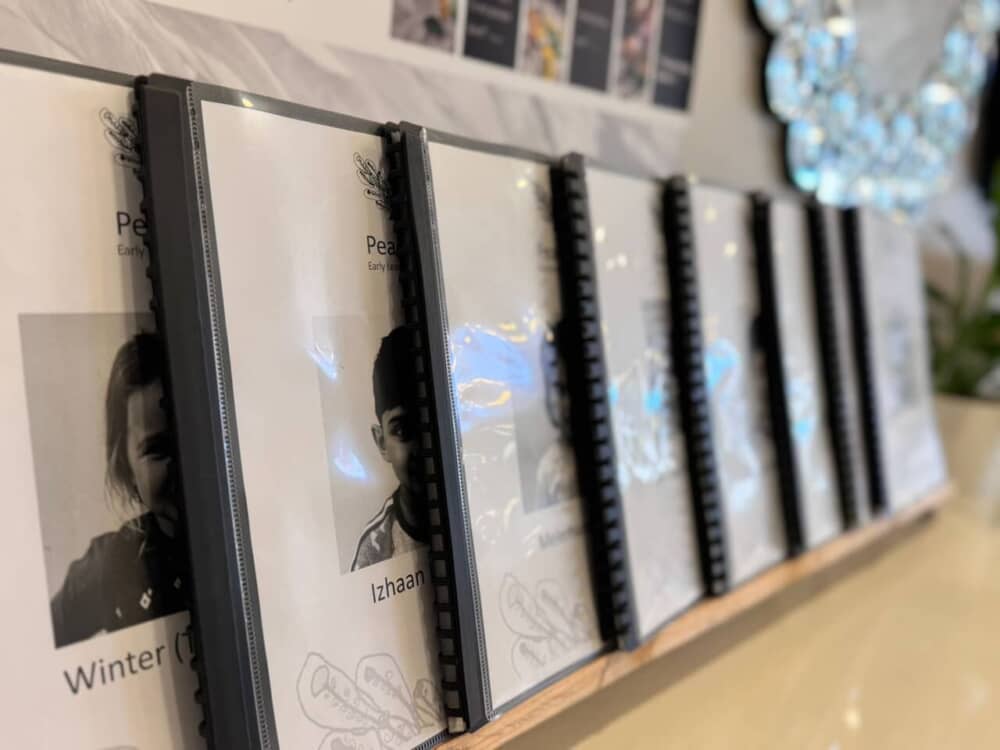

Peacocksには、お遊戯会などの大きなイベントがほとんどないこともあり、子どもたちの園での様子を保護者に伝える方法にも、さまざまな工夫がなされている。例えば、そのひとつが「ラーニングストーリー」だ。

これは、子どもたちのありのままの姿をテファリキの概念に沿って描写するもので、1人ひとつのエピソードが保育士によって毎月更新され、入園時から卒園までの全てのストーリーが個別にファイリングされている。

子どもたち同士が友情を育む様子を会話風に記載したり、オレンジとレモンを味わったときのリアクションを細かく記述したりと、書かれるストーリーのテーマが多岐にわたる点が魅力的だと感じた。

ニュージーランドのほとんどの保育園で導入されており、子どもたちは、自分の顔が表紙になったファイルを時々開き、成長の様子を自ら振り返ることもあるという。

ラーニングストーリー / Image via Peacocks Early Learning Centre

主体的な学び手を育てる、テファリキの面白さ

ここからは、Peacocksの園長先生へのインタビューを通して、テファリキの概念やニュージーランドの社会性について深掘りしていく。

話者プロフィール:Laura Magnavacchi(ローラ・マグナヴァッキ)

イタリアのレッジョ・エミリア出身。教育学の学士号および修士号を取得。イタリアで美術学士号を取得し、イギリスでグラフィックデザインを学ぶなど、創造的な学術的背景や、アトリエリスタ(アート教師)、ペダゴジカルリード(カリキュラムリード)として働いた経験を持つ。イギリスでは5年間生活しフォレストスクールリーダーの資格を取得、ビーチスクールやフォレストスクールといった屋外学習プログラムにも携わった後、ニュージーランドに移住し、7年間生活する中でPeacocks Early Learning Centre, Rockfieldの園長に就任。

イタリアのレッジョ・エミリア出身。教育学の学士号および修士号を取得。イタリアで美術学士号を取得し、イギリスでグラフィックデザインを学ぶなど、創造的な学術的背景や、アトリエリスタ(アート教師)、ペダゴジカルリード(カリキュラムリード)として働いた経験を持つ。イギリスでは5年間生活しフォレストスクールリーダーの資格を取得、ビーチスクールやフォレストスクールといった屋外学習プログラムにも携わった後、ニュージーランドに移住し、7年間生活する中でPeacocks Early Learning Centre, Rockfieldの園長に就任。

Q. テファリキを個人的にどう捉えていますか?

テファリキは、素晴らしいカリキュラムだと思います。まず特徴的なのは、大人が子どもに対して勝手に目標を強要しない点です。子どもたちは一人ひとり異なり、それぞれの歴史を持っているからです。例えば、『今は色塗りだけををする時間だ』といったことを、私たち大人が決めることはできないと考えています。

また、特に私が気に入っているのは、テファリキの精神的な側面です。例えばテファリキには、『子どもを見るときに、両親や先祖の存在まで見える』という考え方があります。この概念は、子どもに対する大きな敬意をもたらすと思うため、とても好きなのです。文化を愛し、異なるものを尊重するという点も素晴らしいと思います。

子どもに微笑む園長先生 / Image via Peacocks Early Learning Centre

Q. テファリキは子ども主体のカリキュラムですが、個性や子どもの意志を尊重しながら教育やしつけとのバランスをどのようにとっているのでしょうか?

レッジョ・エミリアのカリキュラムもそうですが、子どもの意志を尊重するということは、子どものやりたいことをすべて許すこととは違います。先生たちはフレームを提供して、安全な範囲で子どもがのびのびできるように見守ります。指導する際には、柔らかく、穏やかに伝えることを意識しています。

ニュージーランドのクリスマスツリー「ポフツカワ」の下での園長先生と子どもたち / Image via Peacocks Early Learning Centre

Q. こうした教育を受けた子どもたちはどのような大人に成長していくのでしょうか?

テファリキの主な目的は、子どもたちに『学ぶことが好き』という気持ちを伝えることだと考えています。例えば、最初は集団のアクティビティに参加したがらなかった子も、周りが何かに熱中している様子を見て、自発的に参加することがあります。

そのため、先生たちには魅力的な学びの機会を提供することが求められます。これが、「Love of Learning(学ぶことへの愛)」つまりは、「一生の学びの姿勢」につながっていくと考えています。

壁に映る花を見る子ども / Image via Peacocks Early Learning Centre

Q. 最後に、子どもたちにどのように育ってほしいですか?

私の子どもたちに対する願いは、彼らが自分自身を見つけ、それを世界に表現できるようになることです。また、自然環境への愛情と敬意を育み、他者やその文化も尊重できるようになってほしいと思います。子どもたちにはすでに内面にインスピレーションや欲求があり、教師の役割はそれを引き出すことだと考えています。

進級もそれぞれのタイミングで。一人ひとりのペースに合わせる教育法

勤務中、印象的だったことがある。それは、保育者が子どもの意志を尊重し、1人ひとりに合わせて手を差し伸べていたことだ。そのほか、お昼寝のあとは一斉に起こさず、なかなか起きない子どもはおやつの時間を遅らせるなどして個別に対応をするなど、子どものペースに合わせる保育の仕方も印象的だった。

また、朝の「マットタイム」は、全員でマオリ語の歌を歌いながら朝の挨拶をしたり、絵本を読みながら子どもたちとコミュニケーションをとったりする唯一の集団行動の時間だが、ほかの遊びに夢中だったり、どうしても参加したがらなかったりする子どもは、気が向くまで参加しなくても許される。

マットタイムで輪になって絵本を読んでいる様子 / Image via Peacocks Early Learning Centre

さらに、Peacocksでは、進級は1人ひとり異なるタイミングで行われる。基本は誕生日に従うが、発達状況を踏まえ、本人の希望も聞きながら保護者と相談して決めていく。また、ニュージーランドの小学校では5歳の誕生日を迎えた子どもから進学するため、保育園でも一斉に行われる卒園式や入園式のようなものはない。こうした背景から、基本的にクラス全体で足並みを揃えようとすることがないのだ。

こうした光景を実際に現地の保育で目にしたり、テファリキを学んだりして、普段当たり前に感じている日本のような集団行動という概念自体が、そもそも存在していないことに気づいた。テファリキでも他者とのコミュニケーションは大切にされているが、「協調性」の捉え方は、集団行動というよりも、家族や友達、自然との関わり合いのことを指しているのだ。

最後に、どれだけ先進的な指針に従って教育していても、保育の現場は日々試行錯誤の繰り返しだということも感じた。現地で実際に働く中で感じたのは、先生たちのクリエイティビティとチームワークによって、初めてテファリキのようなカリキュラムが真価を発揮するのだということだ。

日本の公教育の中では比較的「集団」に重きが置かれ、足並みを揃えることが期待されがちだ。もちろん、社会生活では協調性が求められるため、ある程度大切にしていくべきではあるだろう。必要なのは、日本の教育方法の良い部分は残しつつ、新しい概念を積極的に取り込んだり、その場所に応じてアレンジを加えていくことなのではないだろうか。

子羊と歩く子ども / Photo by Shiho

【参照サイト】Peaacocks Early Learing centre

【参照サイト】Te Whāriki |Ministry of Education, New Zealand

【参照サイト】Reggio Emilia Approach |REGGIO EMILIA APPROACH

【参照サイト】FOREST SCHOOL HISTORY & PHILOSOPHY|FOREST SCHOOL FOUNDATION

【参照サイト】ニュージーランド幼児教育のナショナルカリキュラム(Te Whāriki)の実際と課題|Child Reseach Net

【参照文献】ニュージーランドの保育園で働いてみた|谷島直樹|ひとなる書房|2022

【関連記事】生徒が校舎をデザイン?「子どもの夢を叶える」学校、マドリードに誕生

Edited by Motomi Souma