Tag Archives: 気候変動

「森を壊してGDP増」をいつまで賞賛するのか?国連が先導する、脱・成長依存の指標づくり

2026年、私たちは成長の定義を問い直す岐路に立っています。GDPが伸びる一方で、自然と気候の危機は深まっています。国連が提起する「GDPを超える指標」とは何か。私たちの豊かさを考えます。

「足るを知る」を国策に。脱成長と公正な移行の起点となる「十分政策(Sufficiency Policy)」のいま

脱成長が理念の領域を抜け、政策にも取り入れられはじめました。その中核にあるのが「十分政策(Sufficiency Policy)」。欧州で進むエネルギーや住居への介入は、私たちが個人の心がけとして抱えてきた「足るを知る」を、社会システムとして実装する試みです。「成長か否か」の二元論を超え、「何をもって十分とするか」を問い直す、変革の現在地を描きます。

観光を「数」の呪縛から解き放つ。欧州が提唱する「アンバランス・ツーリズム」の本質

「観光客が多すぎる」という現象は、実は構造的な「不均衡」の症状に過ぎないのかもしれません。欧州は今、オーバーツーリズムを「アンバランス・ツーリズム」と再定義し、データに基づき公共政策として管理する新フェーズへ移行しています。数に依存しない、持続可能な観光のあり方を探る欧州の最前線をレポートします。

スペイン、気候変動「適応」の授業必修に。洪水・山火事対策を学ぶ時代へ

授業中に「未知の災害」が起きた──そのとき、子どもたちは自らの命を守れるのか。気候変動による新たな災害が身に迫る中、スペインは洪水や山火事などの災害対策を必修化。教育も「適応」が重視され始めています。

窓から「3本の木」が見える幸せを、国の基準に。健康をデザインするオランダの都市計画

オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)が、公衆衛生向上のための公共空間設計指針を策定。全世帯から緑が見えることや、200m以内に遊び場を設けるなどの数値を「国家基準」として制度化しました。孤独や運動不足を環境から解決する、オランダの「健康をデザインする」都市計画に迫ります。

今こそ、火災と生きる知恵を。南仏・マルセイユで始まった、住民が自ら街を守る「火の学校」

フランス・マルセイユで始まった「火の学校」。大規模火災を経験した住民たちが、消防に頼り切るのではなく、自らの手で家を守る「自己防衛」の知恵を学んでいます。災害のトラウマを「学び」と「文化」へ変える、気候変動時代の新しいコミュニティのあり方を探ります。

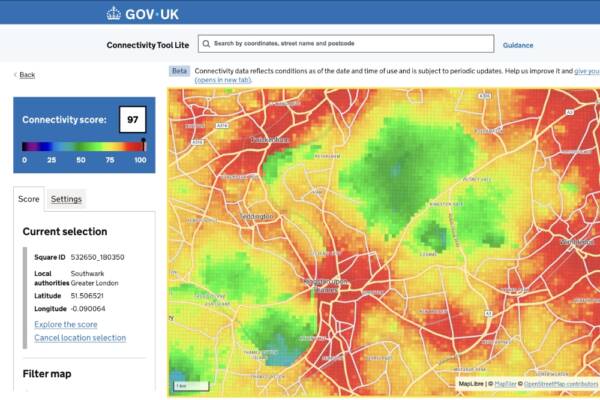

スーパーや病院まで、家から何分かかる?英政府が100メートル単位で可視化した「移動しやすさ」の地図

英国運輸省が、国内全域のアクセシビリティを100m単位で可視化する「コネクティビティ・ツール」を公開。目的地への「到達しやすさ」を数値化することで、自動車依存を脱却。生活に必要なサービスを住民の近くに配置する「人間中心の都市設計」をデータで裏付けます。

「もっと時間があれば」は個人の問題ではない。社会の指標をお金から“時間”に変えたら

環境に良い選択も、穏やかな暮らしも、時間がなければ実現するのは難しいものです。社会の指標を「お金」から「時間」へと変えたとき、私たちの生き方はどう変わるでしょうか。

あなたにとっての「ジェットコースター職人」は誰?京都で生まれる異業種連携のサーキュラーエコシステム【CBDS Kyotoレポ】

なぜ環境負荷を減らすために、ジェットコースター職人に「屋根」を頼んだのか?──循環ビジネス成功の鍵は、異業種との意外な出会いにあるのです。実践者の事例から、新たなエコシステムを構築するヒントを探ります【CBDS Kyoto 交流会レポ】

世界初、南米で「昆虫」に法的権利を承認。受粉の8割を担うハチを守る

世界で初めて、昆虫の権利が承認されました。2025年10月、南米ペルーでハリナシバチに法的権利が認められたのです。川や山に続く「自然の権利」の獲得事例として新たな一歩が刻まれました。

地球沸騰化の時代、スポーツは何を守るのか。トッテナムが育てる「ケアする組織」【Sport for Good #5】

気候変動がスポーツの現場にも影を落とすなか、プレミアリーグの名門トッテナムは、サステナビリティを経営の中核に据えてきました。本記事では、その戦略と実践を通じて、スポーツクラブの新たな役割を読み解きます。

2026年の鍵を握るのは?適応、AI、ローカル、脱成長──2025年の変化から読み解く

2025年は、適応、AI、ローカル、脱成長といった言葉が、理念ではなく「現実の選択肢」として語られ始めた一年でした。そこにあったのは、明快な答えではなく、増え続ける問い。しかし問いが増えたということは、世界を捉える解像度が上がったということでもあります。2025年に現れた兆候から、私たちは2026年をどう読み、どんな選択肢を描けるのでしょうか。

【1/23開催】気候変動を「知っている」から、意見の違いを超えて「動ける」へ。アクションを内在化する学びの場の作り方

クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト・Climate Creative。今回は「アクションを内在化する学びの場の作り方」をテーマに、デンマークの教育について学びながら、意見の違いを超えて気候アクションを促す方法を模索します。

「スロー」は気候危機への処方箋となるか。ファッション・建築・テクノロジーの実践からの考察

スローなファッションウィークに、スロー建築、スローフード、スローシティも……?世界各地で起きる「ゆっくりであること」に価値を置く取り組みが、気候変動へのアプローチを問いかけます。

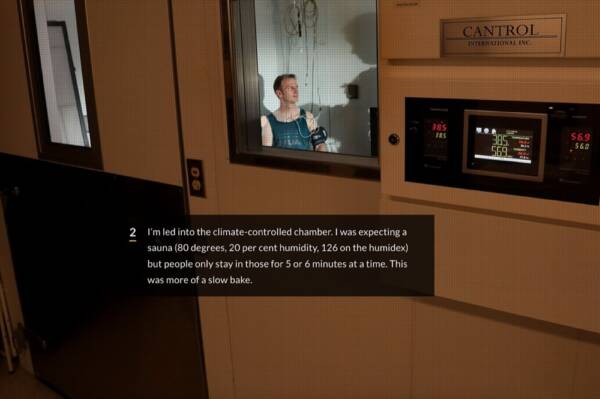

気候変動を“自分ごと”にする、「身体化された気候ジャーナリズム」の可能性

過去最高気温を記録した夏、一瞬で過ぎ去った秋。2025年も気候変動の影響を肌で感じる年となりました。そんな中、気候変動報道に求められていることとは?データや客観性を超えた新たな報道のあり方を考えます。

循環は、なぜ思うように進まない?欧州で再生プラスチックの停滞が示す「市場設計」の条件

再生プラの循環が、思うように進まない?欧州では再生材義務が強化される一方で、リサイクル工場の閉鎖が相次いでいます。問題は「意識」や「技術」ではなく、循環を成立させる市場の設計にありました。