Tag Archives: 地域

オフピークの店舗を無償で市民に解放。オランダ企業が取り組む地域コミュニティ作り

客足が途絶えるオフピーク時に店舗を市民が集える場として解放する、オランダの飲食店の取り組みを紹介します。

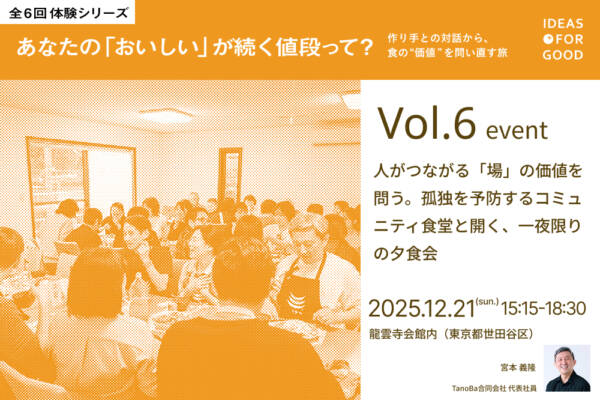

【12/21開催】人がつながる「場」の価値を問う。孤独を予防するコミュニティ食堂と開く、一夜限りの夕食会【全6回体験シリーズ Vol.6】

生産現場を訪ね、食の価値を問い直す体験イベントシリーズ。最終回では、孤独を予防するコミュニティ食堂「タノバ食堂」と一緒に、共に食卓を囲みながら、人がつながる“場”の価値を考えます。

年齢を重ねることが楽しみな社会へ。お年寄りと若者が共に暮らす賃貸住宅「ノビシロハウス」

神奈川県藤沢市にある賃貸住宅「ノビシロハウス亀井野」。ここには、高齢者と若者がゆるく関わり、支え合いながら共に暮らす風景があります。

循環が暮らしに“溶け込む”まち。海と森に囲まれたノルウェー・ネスオッデンで、サーキュラースポットをめぐる

ノルウェー・オスロの対岸に位置するネスオッデンは、自然と隣り合わせの暮らしのなかで、サーキュラーエコノミーを「実践」から「文化」へと育てている町です。海、川、森、そして人の手。修理し、貸し合い、つながり合う──その日常の積み重ねに、循環型社会のヒントがありました。

「移民」から「まちの一員」へ。在留資格のない人と地域をつなぐバルセロナのレストラン・Mescladís

料理の力で、“移民”から“住民”へ。スペイン・バルセロナのレストラン「メスクラディス」は、ビザのない移民や困難な背景を持つ人々に、料理を通じて社会とつながる場を提供しています。

住宅街の小さな工場から、循環が始まる。割り箸が地域でめぐる文化を作る、ChopValueの挑戦

使われた割り箸を美しい板や家具にアップサイクルするカナダのChopValueが2024年夏に日本に上陸。地域に根ざしたマイクロファクトリーが、神奈川県川崎市にオープンしました。

開発ではなく、自然保護での復興を。LA火災後の土地を“コミュニティの財産”に変えたNPO

大規模火災後の土地をNPOが取得し、自然保護と地域再生を目指すカリフォルニア州アルタデナ。高級住宅化を防ぎ、防災と環境保全を両立させる新たな復興モデルとして関心を集めています。

中国で注目の「家交換」旅行。観光地巡りから、暮らしを味わう旅へ

中国の若者の間で、コストを抑えつつ現地の生活を体験できる新しい旅行スタイル「ハウススワッピング」が流行しています。その背景には、旅に関する根本的な価値観の変化がありました。

株主は住民。北海道の生活協同組合に学ぶ、人口減少時代に必要な共助経済の可能性

無限の成長を求める株式資本主義の限界が見えてきている今、「協同組合」という組織のあり方が注目されています。北海道では、協同組合型で運営されるコープさっぽろが、地域で重要な役割を果たしているそう。その具体的な仕組みや精神性について深掘りします。

【後編】それでも、海と生きる。震災と津波を乗り越えた気仙沼に学ぶ、自然と共生する暮らし

地域の食文化や自然を大切にし、2013年にスローシティに認定された宮城県・気仙沼市。後編では、東日本大震災を受けて見直された海と共に生きる町のあり方や、持続可能な漁業の文化に迫ります。

【前編】食が、人も産業もつなぎ直す。スローフードを中心に置いた気仙沼のまちづくり

地域の食文化や自然を大切にし、2013年にスローシティに認定された宮城県・気仙沼市。前編では、人も分野もつなぐ食を起点としてまちづくりの変遷について伺います。

電気代の1%を、地域に寄付しよう。再エネで地域共同基金を作る「1% for Local」

再生可能エネルギーを提供するハチドリ電力が、電気代の1%を地域共同基金として還元する「1% for local」を始めました。最初のパートナーシップは、スキー場で知られる兵庫県の神鍋高原です。

フランスの協同組合が、地方の“儲からない”空き家を改修。市民による市民のための居場所づくり

「地方での小規模事業は、採算が合わない」フランスの協同組合が、地元のつながりを取り戻すために地元のコミュニティと連携しながら、放置された建物を再利用し、新しい店舗や施設を開設するプロジェクトを支援しています。

【前編】都心から1時間の森林が持つ役割って?東京山側で自然との“関わりしろ”を作る、do-moと東京チェンソーズ

東京には自然がない、なんて思っていませんか?実は、都心から1時間とは思えない大自然があります。そんな「東京山側」エリアで、自然との“関わりしろ”を作るdo-moと東京チェンソーズに、エリアの魅力や役割を伺いました。

食事代は、自由に決めて。あたたかな食事とおしゃべりで孤独を防ぐ「タノバ食堂」

家庭でも職場でもない、第三の居場所が欲しいとふと思うことはありませんか?タノバ食堂は、月に一度開かれる、食事代を自由に決められる食事会です。実際に訪れた様子をレポートしました。

「半径5km」で、プリントアウトするように建てる。誰もが作り手になる未来を作る建築スタートアップ・VUILD

建築の作り手が減る中、デジタル・ファブリケーションを通して誰もが家具や住宅の作り手になる世界を目指すVUILD株式会社。代表の秋吉さんに、創業の想いやこれからについてお聞きしました。