一般社団法人シェアリングエコノミー協会の主催で毎年開催される、日本最大のシェアリングエコノミーの祭典『SHARE SUMMIT』。2024年11月には「公民連携で創る持続可能な地域&社会」をテーマに、東京・永田町の会場とオンラインのハイブリッド形式で、18に及ぶセッションや交流イベントが行われた。

本記事ではそのうちのひとつ、「【北海道】人口減少先端地域で再注目すべき日本伝統的シェアリングエコノミー 〜報徳仕法、協同組合〜」で行われた議論をレポート形式でお届けする。

気候変動や社会課題が深刻化する中、経済成長を最優先し、一部の資本家に利益が集中する株式資本主義のあり方が問われている。特に人口減少が進む国々では、従来の合理性重視のビジネスでは地方課題を解決しきれず、取り残される人々も出てきている。

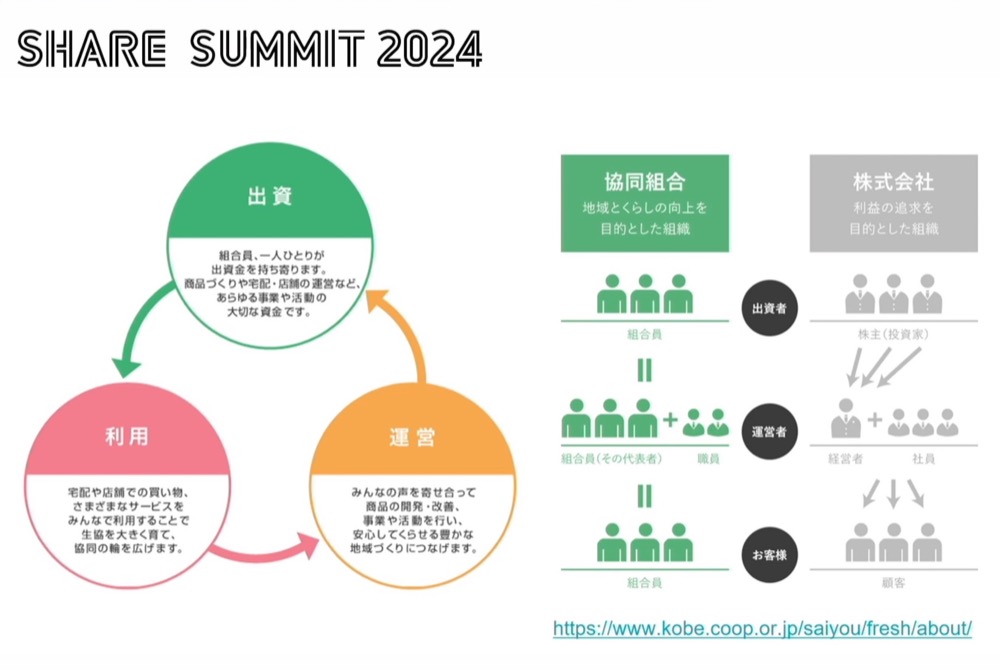

そうした課題のひとつのソリューションとして今注目を集めているのが、「協同組合」という組織のあり方だ。協同組合は、株式会社のように利益を追求する企業でもなく、行政のような公的機関でもない。地域の人々や働く人々が自ら出資し、みんなで運営する組織である。北海道では今、この協同組合が地域に欠かせないインフラとなり、さまざまな地域課題を解決する動きが活発になっているという。

今回はそんな北海道の生活協同組合「コープさっぽろ」をひとつの成功事例として主に紹介しながら、これからの時代に必要な地域における共助の精神や経済のあり方について考えていく。

セッションの様子 / Image via 一般社団法人シェアリングエコノミー協会

顧客=出資者。地域のインフラとなる生活協同組合「コープさっぽろ」

セッションのスピーカーを務めたのは、北海道を盛り上げる経済コミュニティ「えぞ財団」の団長であり、コープさっぽろ組織本部 地域政策室 室長、ミーツ株式会社 代表取締役でもある成田 智哉(なりた・ともや)氏。また、同じくえぞ財団理事であり、全国各地で衰退した地域の再生事業やまちづくりに関する教育事業などを展開する一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事の木下 斉(きのした・ひとし)氏だ。

コープさっぽろは、食品販売や宅配サービスから子育て、介護、葬式など生活に不可欠なサービスまで幅広く展開する事業体だ。人口減少や地域経済の衰退が進む北海道で、インフラ的存在となっているという。

こうした事業運営の元手となっているのは、加入する組合員、つまり、「サービスを提供する顧客」からの直接の出資である。コープさっぽろには、道内247万世帯の約83%に当たる203万世帯が加入している。各世帯が平均4万5,000円出資しており、総出資額は約900億円。この出資と売上を合わせた総事業高は3,000億円、関連会社を含めると4,000億円規模に達するという。

成田氏は、コープさっぽろの一員として、同組織の人口減少地域における大きな役割と可能性を感じていると話す。

成田氏「協同組合の面白い点は、『出資者』が『顧客』でもあるところです。株式会社では、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルといった株主(出資者)が主要な発言権を持つことが一般的です。しかし協同組合の場合は、地域の生活者が主役です。例えば、目の前のおばあちゃんが困っているとします。協同組合型組織では、その人が顧客であると同時に、“株主”でもある。だからこそ、その人のための事業を展開することができるのです」

セッションより抜粋

売り上げではなく供給高、利益ではなく剰余

生活協同組合のこうした特徴や精神性は、同組織で使われる言葉にも反映されている。それが、生活協同組合では「売り上げ」や「利益」という言葉の代わりに使われている、「供給高」や「剰余」という表現だ。

成田氏「供給高とは、組合員にどれだけの商品やサービスを提供したかを示す指標。そして剰余とは、供給活動を行った結果生まれた『余った資金』のことを指します。これらの言葉のベースには、生協の活動の目的がそもそも地域社会の課題解決や幸福にあり、利益を確保すること自体が目的ではないという考え方があります。

株式会社では、売り上げを上げ、経費を抑えて利益を残すことが目的とされます。一方で生協では、『余った資金』は確保せず組合員に還元し、必要に応じて再投資していくことを基本とします」

木下氏「コープさっぽろでは、組合員が支払った額に応じて還元されたり、組合員を含めた総代会(株主総会のような会議)できちんと議論し、剰余金の使い道を決めたりといった透明性の高い運営も行われています」

成田氏「似たような仕組みとして、最近では株式型クラウドファンディングやステークホルダー資本主義といった新しい言葉が注目されていますが、生協の仕組みはそれらを先取りしていると思っています。株主と顧客が一致しているため、『誰のための事業か』という軸がぶれない。この点が、行き過ぎた資本主義へのアンチテーゼとして非常に興味深いと感じます」

成田氏 / Image via 一般社団法人シェアリングエコノミー協会

協同組合型組織は、人口が減少する地域でこそ持続可能?

成田氏は、人口減少が進む北海道のような地域で協同組合の役割が今後さらに重要になると述べる。株式会社とは異なり、協同組合は利用者が出資者でもあるため、地域を見捨てるという選択肢がないからだ。

成田氏「北海道は国土の22%を占め、179の自治体があり、人口5,000人以下の町が半分以上を占めるという特殊な地域です。こうした広大な地域においては行政だけで生活に必要なサービスを届けることが難しく、資本主義経済の原則に従う企業も採算が取れないことを理由に次々と撤退しています。株主が利益を求める以上、これは当然の判断と言えます」

木下氏「一方で生活協同組合は、地域住民自身が出資者であるため、利益の追求を一番の目的とすることなく、その住民のために活動を続けられます。

北海道の過疎地では、コープさっぽろやセイコーマートが“最後の砦”と呼ばれる存在です。これらがなくなると、生活が成り立たなくなる地域もあります。そうした背景もあり、地域の人々が資金を出し合い、新しいサービスセンターや拠点を設立する仕組みが機能していると言えます。例えば、組合員同士で声をかけ合えば、数億円をたった1か月で集めることも可能なのです。こうした連携と行動力が、地域課題の解決につながっていると思います」

木下氏 / Image via 一般社団法人シェアリングエコノミー協会

日本に古くから根付く「共助」の精神で、持続可能な未来を作る

協同組合の発想は、19世紀のイギリスで生まれたとされている。一方で日本でも、江戸時代にあった人々が助け合いながら経済を支える考え方「報徳仕法」など、共助経済的な思想は古くから根付いており、そうした精神性は現代の農協(農業協同組合)やJA(Japan Agricultural Cooperatives)のモデルにも影響を与えているという。

木下氏「シェアリングエコノミーという言葉は横文字ですが、実は日本はもともと共有経済の文化を持つ国なんです。北海道開拓の歴史を振り返ってみても、協同組合や報徳仕法など、まさにシェアリングエコノミーのような仕組みが根付いていました。そうした観点から見ると、シェアリングエコノミーはむしろ“復興”や“再発見”と言えるのではないかと思います。

また近年では『共助資本主義』『ゼブラ企業』『インパクトスタートアップ』など、社会性と事業性の両立を目指す経済概念や企業が注目されていますが、協同組合はそれらをはるかに先駆けて実現してきました。しかも、その規模感は現代のそれとは比較にならないほど大きいものだったのです。

このような歴史を再認識し、現代の課題解決に生かすことは非常に重要です。かつてのような人口増加を前提とした経済モデルが崩れた現在、特に人口減少が進む地域では、自分たちで地域を守り育てる必要性が高まっているからです。これは、日本全体にも当てはまる課題です。こうした協同組合の精神をリスペクトし関わっていくことで、日本の課題解決は実現できるのと信じています」

編集後記

資本主義経済が広く浸透した今、お金を払うことは完璧な商品を手にいれることと同義だと捉えている人が多いかもしれない。一方でかつての協同組合員には、満足な質に至っていない商品も購入し共に応援する“買い支え”の精神が根付いていた。

これは、「いいものができたら買う」のではなく、「いいものを作るために支える」という意識が根底にあったからだという。そうすることで仕組み自体の継続が担保され、将来的には自分たちが利益を享受できると理解していたのだ。

セッションで度々言及されたように、人口が減少しこれまでの経済モデルが限界を迎える中、こうしたマインドセットの転換、いや、“再発見”が、今求められているのではないだろうか。

【参照サイト】SHARE SUMMIT 2024

【参照サイト】えぞ財団

【参照サイト】コープさっぽろ

【関連記事】英国初の協同組合鉄道「Go-op」誕生。ルートも料金も、みんなで決める民主的運営へ

【関連記事】地域への“関わりしろ”を作る、沖縄のシェア型書店。古くて新しい「共同運営」からつながりのあり方を学ぶ

【関連記事】フランスの協同組合が、地方の“儲からない”空き家を改修。市民による市民のための居場所づくり

【関連記事】労働搾取をなくす、ドライバーによる協同組合型の配車アプリ「Co-op Ride」

【関連記事】未来世代をステークホルダーに。「シェア」に学ぶ、短期的思考卒業のヒント【イベントレポ】