規制を“競争力”に変える。PPWR対応を見据えたケミカルリサイクル20事例【無料ホワイトペーパー公開】

欧州PPWRの進展を背景に、プラスチックは「目標設定」から「実装競争」の時代へ。食品接触用途でもリサイクル材の使用が求められる今、バージン材同等の品質を実現するケミカルリサイクルとマスバランス方式への期待が高まっています。本ホワイトペーパーでは、三井化学とIDEAS FOR GOODが共同調査した国内外20の先進事例を通じ、持続可能なバリューチェーン構築の具体像を提示します。

【3/9開催@東京】サーキュラーデザイン思考を身につける「Circular Design Sprint」1day実践ワークショップ

サーキュラーデザインの視点・戦略を統合したプロセスを6時間で体験する「Circular Design Sprint」1day実践ワークショップを開催します!

“保護猫のいない保健所”最後の一匹が里親のもとへ。グッドニュース5選【2026年2月後半】

日々飛び交う悲しいニュースや、不安になる情報、ネガティブな感情を生む議論に疲れたあなたに。心が少し明るくなる世界のグッドニュースを5つピックアップしてお届けします!【最後の保護ねこ】

なぜ、バッグ工場に「病院」を併設するのか?20周年を迎えるマザーハウスの新たな挑戦

2006年、バングラデシュで160個のジュートバッグをつくることから始まったマザーハウスが、2026年3月に20周年を迎えます。1月21日、東京・秋葉原の本店で開催された「20周年アニバーサリープロジェクト発表会」では、新商品の発表とともに、これからの工場づくりについても語られました。

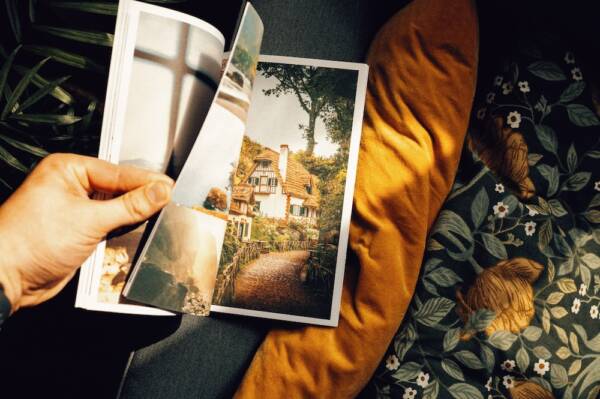

アルゴリズムの「外」へ。米国で再燃するZINEは、何を取り戻すのか

アルゴリズムが分断を加速させるデジタル時代に、米国でZINEが再び注目を集めていると、英ガーディアンが報じています。書き、綴じ、手渡すという遅く身体的な行為を通じて、対話と信頼を取り戻し、企業依存のSNSとは異なる「公共のかたち」を模索する動きが広がっているのです。

【3/12開催】コンテンツを当たり前のように発信しながら、地球の幸せまで考える私たちは、ちょっと図々しい?Sustainable Lounge Vol.1

地球中心デザイン研究所(ECD)が、クリエイティブと持続可能性の交差を探るトークシリーズ「サステナブルラウンジ」を始動します。第1回は川原卓巳氏、加藤佑氏、清水恵介氏を迎え、こんまり®やTHE FIRST TAKEに共通する「引き算の美学」を深掘りします。「削ぎ落とすこと」が地球を幸せにする設計にどう繋がるのか、そのヒントを探ります。

瓦礫の先に「心のインフラ」を編む。ウクライナで住民が描いた、公共空間のネットワーク

ウクライナのボロディアンカとマカリフで、住民参加型の公共空間ネットワーク構築プロジェクトが実施されました。単なる建物の再建ではなく、人々の動線や交流を「一つのシステム」として捉え直すことで、戦時下における心の回復とコミュニティの結束を支える、持続可能な復興モデルを探ります。

1本の木が、1粒の牡蠣になるまで。岡山で山・川・海のつながりに触れる2日間の旅【レポート】

真庭市と備前市、離れた2つの地域が「水」を通じて手を取り合う。脱炭素先行地域の北房と、アマモ再生の聖地・日生が挑むのは、自然の循環をデザインし直す新しいまちの形です。単なる観光ではない、100年後の未来を見据えた地域づくりの最前線を、体験レポートとしてお届けします。

【5/14-16@京都】都市は発酵することができるのか?二項対立を超えて循環の可能性を問うカンファレンス&フェス「都市と循環 2026」

循環型の都市のあり方を再考する「都市と循環 2026」が京都・二条で5月14日〜16日に開催。国内外から実践者が集い、繋がる場に。カンファレンスであり、フェスティバルでもある3日間です。

秘密にしてくれるなら、隠れた名所を教えます。観光客に“秘密保持“を求める、オーストリアのキャンペーン

SNSでバズった隠れた名所。気づいたら人で溢れて、土地の様子が様変わりしていること、ありませんか?そんな課題に対し、オーストリアでは観光客に秘密保持契約に署名を求めるキャンペーンが行われました。

テクノロジーは「ちょっと不便」ぐらいが幸せ?SNSを制限して気づいた、足りないもの

無意識にスマホを開いてしまう──筆者もその一人です。SNSを制限して気づいたのは、自制心ではなくデジタル技術の「摩擦」の大切さ。あえて“不便さ”をデザインに取り入れたら、デジタルテクノロジーをもっと心地よい存在にできるのかもしれません。

「真のファンが手に入れられるように」チケット転売規制に向けたイギリスの動き。グッドニュース3選【2026年2月前半】

日々飛び交う悲しいニュースや、不安になる情報、ネガティブな感情を生む議論に疲れたあなたに。心が少し明るくなる世界のグッドニュースを3つピックアップしてお届けします!【転売NO!チケットは真のファンに】

読者と共に「未来を編む」メディアへ。IDEAS FOR GOOD 2.0ローンチイベント開催レポート

378名の皆さまに支えていただいたクラウドファンディングを経て、IDEAS FOR GOOD 2.0のローンチへ。支援者の皆さまにお届けした、新しいメディアの姿を体現するイベントの様子をレポート。

【2/24オンライン開催】Refuturing #01 循環の歴史学。素材とごみと文化から再考する、関係性のサーキュラーデザイン

Circular Economy Hubがお届けするオンラインイベントの新シリーズ「Refuturing」が始まります!記念すべき初回、2026年2月のテーマは、「循環の歴史学。素材とごみと文化から再考する、関係性のサーキュラーデザイン」です。

【3/5開催】循環型経済は、なぜ現場で進まないのか?生活者起点で“仕組み”から考えるシステムチェンジ

循環型経済は「正しい」と分かっている。でも、なぜ現場では前に進まないのでしょうか?その壁を“仕組み”から捉え直し、生活者とともに動かす方法を探る実践型イベントのご紹介です。対話とワークショップを通じて、循環をビジネスへとつなげるヒントを見つけませんか。

支持政党が違うとわかりあえない、ではないかも。「反対派とつながる電話」実験で幸福度上昇が確認

脳科学スタートアップが、リベラルなサンフランシスコと保守的なテキサスに公衆電話を設置。反対の政治的立場の人と会話することで、ストレスホルモンを下げ、幸福感を高める実験を行っています。分断を埋めるのは、高度なアルゴリズムではなく、受話器越しに聞こえる「声」の力でした。