「公共」とは何か。この問いが、いまほど切実に感じられる時代はないかもしれない。

支援の制度からこぼれ落ちる日常。誰にも頼れずに孤立する人。格差がじわじわと広がり続ける社会。公共という言葉が意味するものは、もはや国や自治体が提供するサービスや施設だけでは足りないのではないか。そんな想いを抱いていたとき、ふと目にとまり興味を持ったのが、イタリア・トリノの「Casa del Quartiere(地区の家)」と呼ばれる場所だった。

元修道院や旧公衆浴場といった空き建物を活用し、地域住民が自主的に運営する“私営の公民館”のような役割を果たすこの地区の家には、年齢も国籍も目的も異なる人々が、肩を並べて過ごす日常があるのだという。特別なイベントがなくてもそこには誰かがいて、誰かを受け入れる空気がある。日本と同じく少子高齢化や社会的孤立といった課題を抱えるイタリアにおいて、こうした地区の家が、地域のつながりを再生する役割を果たしてる。

数年後、日本にもそんな“新しい公共のかたち”を模索するような場所があることを知った。東京都渋谷区の笹塚・幡ヶ谷地域(通称:ささはた)の笹塚十号通り商店街にある「笹塚十号のいえ」である。

笹塚十号のいえ外観写真 Image via 笹塚十号のいえ

かつて八百屋だった場所を改修したその場所のコンセプトは、「屋根のある公園のような居場所」。地域の人々がふらりと立ち寄り、語り合い、ときに支え合う。提供と享受、店員と顧客、支援する人とされる人──こうした境界線が取り払われ、「目的がなくてもいられる場所」ともいえるこの空間には、あたたかな自由さがある。

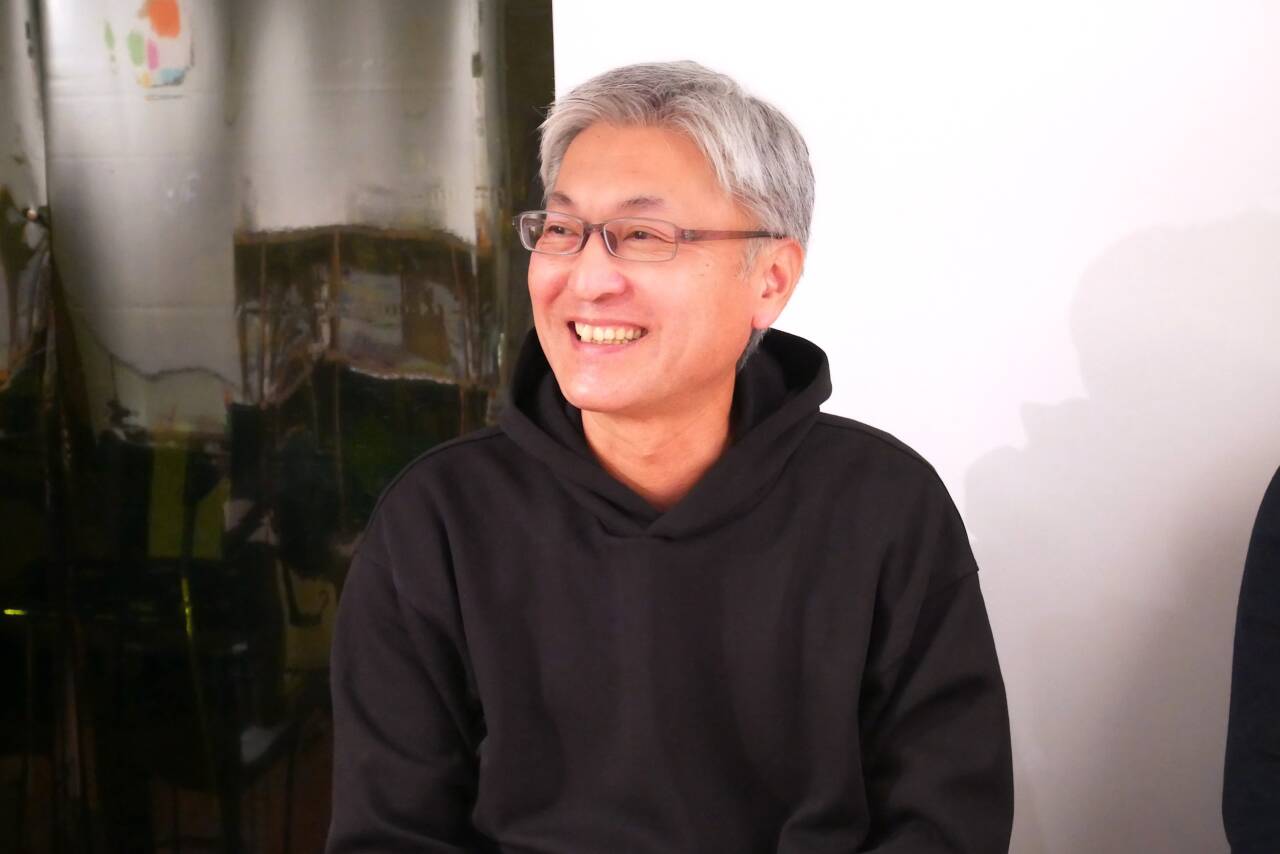

そんな笹塚十号のいえは、2025年2月で1周年を迎えた。この場所が地域にとってかけがえのない居場所となるまでには、熱意あるソーシャルワーカー・戸所信貴さんの長年の問題意識と、それを具現化するために共に歩んだ、一般社団法人マネージング・ノンプロフィット代表理事の左京泰明さんの存在が不可欠だった。笹塚十号のいえが生まれた背景や、他地域にも応用可能な運営の工夫、そして今さまざまな地域で課題となっている「孤独死」について話を聞いた。

左京泰明さん(左)、戸所信貴さん(右)

話者プロフィール:戸所信貴(とどころ・のぶたか)さん

一般社団法人TEN-SHIPアソシエーション代表理事。東京都渋谷区在住。社会福祉士・介護支援専門員。2007年より高齢者の総合相談を行う行政窓口である地域包括支援センターに勤務。2019年に退職し一般社団法人を設立。商店街で福祉医療従事者や住民、学生ボランティアと共に「まちのお手伝いマネージャー」(アウトリーチ事業)を運営しつつ、2024年に地域のNPO団体や大学・商店街・地域住民と共に、誰もが安心して過ごすことのできる屋根のある公園のような居場所「笹塚十号のいえ」を立ち上げる。

話者プロフィール:左京泰明(さきょう・やすあき)さん

一般社団法人TEN-SHIPアソシエーション理事兼、一般社団法人マネージング・ノンプロフィット代表理事。1979年福岡県生まれ。早稲田大学卒業後、住友商事株式会社に入社。社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスに感銘を受けて退社し、2006年にNPO法人シブヤ大学を設立。2017年には「非営利組織の経営」をテーマに、一般社団法人マネージング・ノンプロフィットを設立。現在は、生涯学習と渋谷の地域づくりに取り組んでいる。最近の活動内容:https://lit.link/yasuakisakyo

行政では拾いきれない、公的福祉制度の「隙間」を埋めるために

戸所さんが福祉の仕事を始めたのは約20年前のことである。その前は建築業界で設計や施工の仕事をしていたが、ご家族の若年性疾患などがきっかけで福祉に興味を持つようになり、30歳で転職を決意した。

地域包括支援センターで12年ほど働いた戸所さんは、貧困、疾病、認知症、障がい、介護などの複合的な課題を抱え、制度の狭間で孤立していく人々の存在を福祉従事者として見てきた。日常で誰とも会話をする機会のない人、天井まで山のようにごみが積み上げられたアパートの部屋で暮らす人、近隣から異臭の通報で「孤独死」として発見される人──目の当たりにしたのは、公共サービスが提供できるサポートには限りがあり、必要な支援が行き届いていない現状だったという。

戸所さん「たとえば、ヘルパーが行える支援はベッド周りの掃除や買い物、トイレやお風呂の簡単な掃除など、基本的な生活支援に限られます。つまり、玄関や窓ガラスの掃除、電球の交換、押し入れの整理や衣替え、植木の水やりといった、より細かな作業には対応できないのです。こうした作業ができないことで家の状態はどんどん悪化していきますし、生活の質も下がっていきます。このような人々をどのようにサポートするかが大きな課題でした」

戸所さん

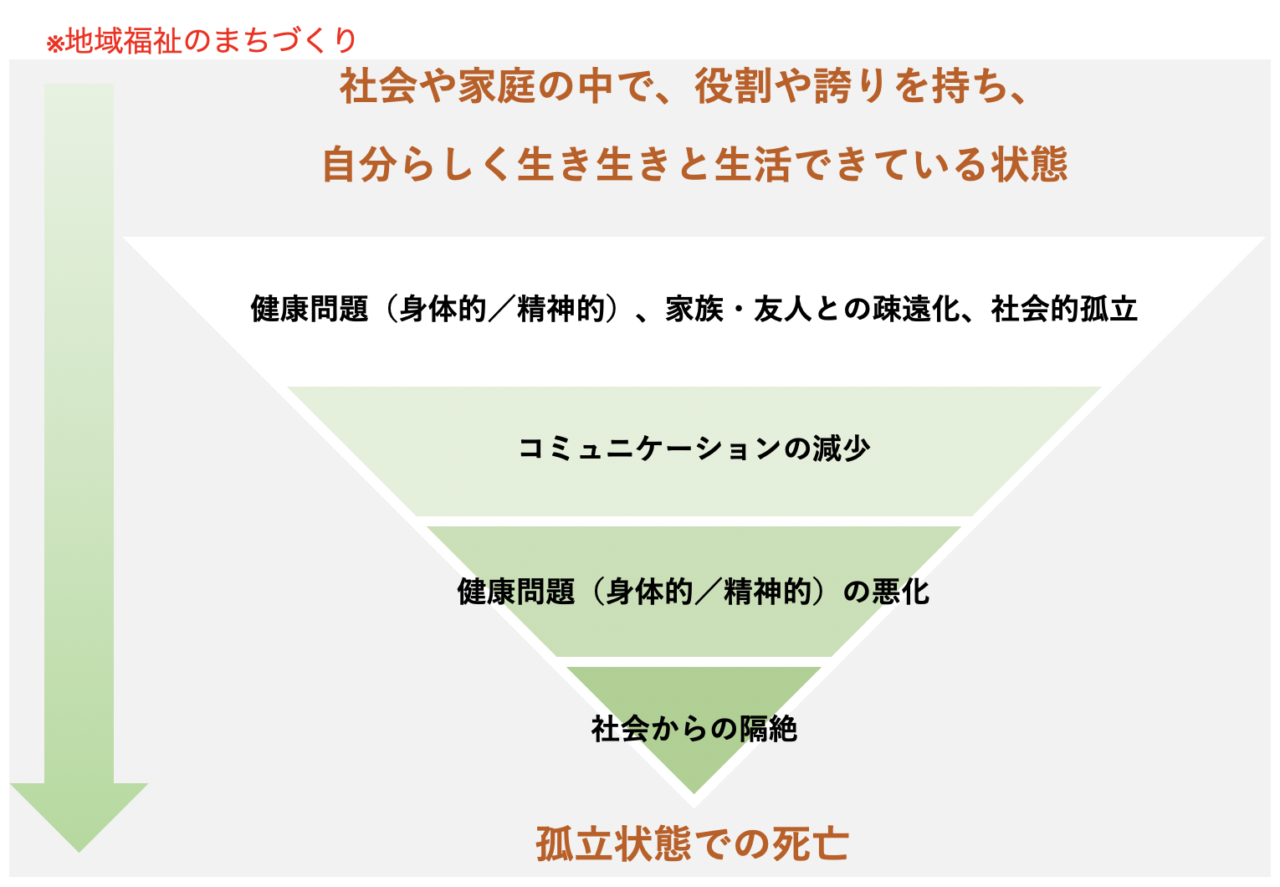

よく耳にする「孤独死」も、そうした孤立の延長線上にあるという。日本で2024年に自宅で亡くなった一人暮らしの人は約7万6千人で、そのうちの76.4%は65歳以上の高齢者(※)。身体的・精神的な問題が進行することで、家族や地域とのつながりが薄れ、その結果として孤立が深まることを左京さんは指摘する。

左京さん「問題の早期段階では行政機関の支援を受けやすいのですが、時間が経過し、問題が複雑化するにつれて、支援が届かなくなり状況が悪化していくケースも少なくないのです」

行政の仕組みからどうしても取りこぼされてしまうのがグリーンのゾーンへの支援。Image via TEN-SHIPアソシエーション

マイナスからゼロまでのサポートは行政が担える範囲かもしれないが、ゼロからプラスへ持っていく部分については、やはり地域やNPOの力が必要──そうして戸所さんは、「制度上できることしか提供できない」公的サービスの限界を感じ、2019年に地域包括支援センターを退職することを決意したという。

「まちのお手伝いマネージャー」で、“もう1人の家族”のような存在に

一方の左京さんは、2006年にNPO法人シブヤ大学を設立し、生涯学習を提供しながら地域活動に取り組んできた。地域活動を通じて、公的サービスにおける福祉よりも、地域住民が自らの力でその地域の福祉を築いていく「地域福祉」の考え方を大切にしていたという。

その想いを抱えたまま、共通の知人を介して戸所さんと出会うこととなる。福祉の現場経験が豊富な戸所さんと、地域活動のノウハウを持つ左京さんは、共に新たな居場所づくりの構想を練り始めた。

左京さん「戸所さんは当初、事業運営費用の捻出のために、トラックの運転手をすると話していました。NPOの運営方法として、収益事業に就きながら公益事業を本軸とすることはよくありますが、トラックの運転手ではさすがに身がもたないだろう、と。そこで、まずはその仕組みを一緒に考えることになったのです」

左京さん

そうして戸所さんは左京さんと共に仕組みを整えながら、2019年に笹塚の商店街事務所の軒先を借り、「まちのお手伝いマネージャー」として、地域住民のちょっとした困り事を手伝う活動をスタート。地域の約700メートル圏内に住む、誰にも相談できない人々に支援を提供することを目的に、電球交換や片付け、犬の散歩などの小さな手助けを行う。2025年4月現在もこの活動は続けており、戸所さんの活動の中心となっている。

電球交換ひとつが、実は大きな問題の入り口を知るきっかけになる。それは、戸所さんが今でも大切にこの活動を続ける意味でもある。

戸所さん「ハウスクリーニングが終われば役割が終わるわけではありません。作業を通じて気づいたことや、福祉の専門知識を持つ者として他の支援と繋ぐことができると感じています。また、包括支援センターや保健所、障害福祉課から依頼を受けることもあります。ヘルパーさんが片付けの依頼や犬の餌を買うことができない場合なども、民間である私たちなら助けに行くことが可能なのです」

戸所さん

問い合わせは月に300件ほど、実際にサポートに出向く件数は120が平均だという。「電話は常に鳴っていますね」と、戸所さんは話す。自分一人ではできず、誰に相談していいかもわからない……戸所さんは、そんな人を見つけ出しては、「その人にとって、もう1人の家族みたいな存在であろう」と、何度も会いに行く。

戸所さん「とある方のケースでは、2階に息子さんが住んでるのにも関わらず、私がエアコンの掃除や犬の散歩をすることもあります。たとえ近くに住んでいて関係性が悪くもなくても、家族間で気を遣っていることも多いんです。だからこそ、第三者であるもう1人の存在というのが有り難がられることがあります」

「街のリビングをみんなでつくろう」という社会実験と、そこで得た希望

そうした地道な活動の先に「笹塚十号のいえ」があったわけだが、それに直接的につながったのが2019年に渋谷で行った、地域の人の居場所づくりを行う社会実験だった。

2019年末、高齢者施設である「旧笹塚敬老館」を使い、渋谷区と協力して地域の人に開かれた居場所づくりを始めることになる。「まちのリビングをみんなでつくろう」というコンセプトのもと、戸所さんが施設長となり、夏の3ヶ月間にわたって実験が行われた。

多世代が共に過ごすこの空間は、大きな反響を呼んだという。実験期間中、敬老館には朝、幼稚園の送り迎えをする親たちが訪れ、日中は高齢者が、午後には小学生たちが集まった。また、地域の障害者福祉作業所の利用者も休憩に立ち寄り、さまざまな世代が同じ空間で時間を共有する光景が広がった。

Image via TEN-SHIPアソシエーション

この社会実験を通じて、二人が考えていた誰でも気軽に立ち寄れる「屋根のある公園」のような場所への強いニーズと、異なる世代や背景を持つ人々が交流することの意義が明確になったという。

左京さん「一般的な公共施設は、貸し館として運営され、利用には団体登録や区民であることが求められます。ですから、無料でふらっと利用できる場所ではないことがほとんどです。急に雨が降ってきたからそこに行こう、ということができないんですよね。

また、何気なく見ていると気づかないのですが、ここまで多様な人々が同じ空間にいる公共施設って、実はあまりないんです。公共施設は『高齢者施設』や『子育て支援施設』のように縦割りで分かれていることが多く、異なる世代や背景の人々が同じ空間に集まることは稀です。今地域に必要なのは、いつでも、誰しもに開かれている、そんな公園のような場所。公園って、予約せずとも使えますよね。そこにニーズがあることは、この実験からわかったことです」

最終的にこの場所は防災住宅へと用途が変更となり、継続利用は叶わなかった。しかし、この経験が二人の「いつかリアルな場所をもう一度つくりたい」という強い願いにつながっていった。

Image via 笹塚十号のいえ

地域の力を集めてつくり上げた「笹塚十号のいえ」の誕生

その願いが実現することとなったのは、商店街で最も長い歴史を持つ八百屋「八百喜代」が、2023年5月に98年の歴史に幕を閉じたことをきっかけに起こった。

重い野菜を高齢者の自宅まで届けるなど、地域の交流の場としても機能していたこの場所を、「地域のために使ってほしい」と考える想いが、店の持ち主にもあった。そんな中で、もともと八百喜代と協力し、高齢者への配達を手伝っていた戸所さんが、この想いを受け継ぐこととなったのである。

駅からほど近く、好立地。もちろん家賃は高く、一つの団体で開設し運営維持することの負担は大きい。しかし、常に誰もが立ち寄りやすい場所とするためには、立地の良い場所に構えることが重要だった。二人は、思い切ってその場所を借りることにチャレンジする。

八百屋「八百喜代」の跡地 Image via 笹塚十号のいえ

「都心の一等地で、お金を生まない場所のために家賃を払う」という壁。一体、どのように乗り越えたのだろうか。

助成金を使い自治体の事業として運営すると、利用が渋谷区の住民のみに限られるなど、自由な運営が難しいという課題があった。それが理由で、これまでも渋谷区で常設の拠点を運営することは難しい状況が続いていたのだという。そんな中で、ある障害者福祉作業所の所長の一言が二人の背中を押した。左京さんはこう振り返る。

左京さん「所長が、『全額は難しいけれど、家賃の10分の1くらいなら負担できる』と、声をかけてくださったんです。それをきっかけに、同じように少額でも負担する意思を持つ団体を10組集められれば、場所を維持できるかもしれないと思いました。最終的に、10以上の団体、大学、企業が少しずつお金を出し合い、クラウドファンディングで改修費を約500万円集めて、ついに開設が実現しました」

こうした背景から、笹塚十号のいえは障害者福祉、生涯学習、高齢者福祉など、さまざまな分野の活動が入り混じる拠点となったのだ。福祉作業所で作られたものが販売され、活動をさまざまな人が知る機会になったり、大学生が商店街や地域のことを知ったり、地域の実情を踏まえた生涯学習を行ったりと、各分野が連携している。

日々の様子 Image via 笹塚十号のいえ

空間には、誰でも飲んでいい無料の麦茶やおもちゃが置いてある。「おもちゃがあると、子どもがいてもいい場所だと思ってもらいやすいですよね」(戸所さん) Image via 笹塚十号のいえ

1周年の様子 「イベントを開催するときは、親子連れや子ども、大学生など、いろんな多世代の方が参加してくれています」(戸所さん)Image via 笹塚十号のいえ

戸所さん「この前来てくださった一人暮らしをされている40代の女性は、1週間誰とも一言も喋っていなかったので、久しぶりに人と話をしたとおっしゃってくださいました。この場所をインターネットで見て、世田谷から来てくださったそうです。少しずつ、そういうふうに広がってきてることを感じます。

普段は、地域に住んでいる1人暮らしのお年寄りや、障害のある方が立ち寄ってくださることが多いですね。常連さんは今はだいたい10人ほど。最初はみんな初めましてでしたが、だんだん集まっていって、今ではまるで家族みたいです。『あの人、最近来ないけど、どうしたのかな?』『風邪ひいたらしいよ』なんて、みんながお互いを気にかけています。最初に来たときから、ちょっとずつ表情が変わったりする人もいて。自分がこの街に存在してるということを、感じられるような場所だと思います」

笹塚十号のいえから商店街を見ると、景色が変わる

笹塚十号のいえで開催されるイベントは、多岐にわたる。たとえば毎週土曜日には、聖心女子大学の学生が「地域作り演習」という授業の一環として、スマホ相談やメールの使い方、アクセサリーやクリスマスカード作りなど、さまざまなイベントを企画している。

戸所さん「その中である学生が、ここで自分が逆に癒される経験をしたと話してくれました。『こんな場所を自分の地域にもつくりたい』と。そして、お母さんと一緒に自分の地域で居場所づくりを行おうと決心し、ここで毎週のボランティアを申し出てくれたんです」

「みんなの孫状態ですね」と、左京さんは微笑む。こうした、最初は利用者として足を運んだ人が、この場所を自分の場所だと感じる過程で、次第に運営側のような存在に回るようなことも多いのだという。

戸所さん

左京さん「常連さんの中には頻繁に来てくださる方がいて、自分をお客さんではなく、運営メンバーのように思ってくださっている方もいます。商店街を歩いている方に『寄っていきなよ』と声をかけたり、ここに来る人たち同士が自然に声を掛け合ったりする様子が、いろんな人に開かれた場をつくるためのポイントかもしれないですね。『俺、ハーモニカできるんだけど』って、急に音楽イベントを企画する人が現れたりね。

また、スタッフが絶妙なバランスで関わっていて、誰には積極的に声をかけて、誰にはそっとしておくかをちゃんと見極めてるんです。まるでディスニーランドのキャストのように、みんなが心地よい空間をつくり出しているように思います」

ハーモニカイベントの様子 Image via 笹塚十号のいえ

「こういう空間では、すごく不思議なことが起きるんですよね」と、左京さんは続ける。

左京さん「こんな東京のど真ん中でも、知らない人同士が自然に会話を始めることが多くて、驚きます。この場所から商店街を見ていると、ものすごくいい街に見えてきますよ。景色が一変するんです。もしかしたら、この場所のあたたかい雰囲気が、日々の生活の中で道を歩いているときに人々が挨拶を交わしたり、何か繋がるきっかけになったりしているのかもしれません」

「居場所」とはなにか。「私たちにそれはつくれない」

地域の人々にとって、着実に「居場所」となっている笹塚十号のいえ。しかし、左京さんが、「誰かに対する居場所をつくることなんて私たちはできないんです」と言い放ったことが印象的だった。

左京さん「私たちはつい、無自覚に『居場所づくり』と言ってしまいますが、それはおこがましい話で。箱だけあっても意味がないんです。居場所かどうかは、おそらく訪れる人が決めることだと思います。

先日、居場所について研究されている早稲田大学の阿比留教授に話を伺ったのですが、『みんな居場所づくりとかって言うけれど、それは誤った使い方だ』という話をされていました。ある場所を、自分の居場所だと思うかどうかは、受け取る人次第。『居場所づくり』というのは、あくまでも人がその場所を自分の居場所だと思えるための環境づくりにすぎないのです。誰かに対して居場所をつくることは、私たちにはできません」

居場所とは、ただ空間を提供することにとどまらず、訪れる人々が安心して自分を表現できる環境を整えることが大切なのだ。この点で、戸所さんが大切にしている「安心安全の基地」という概念は、居場所づくりのヒントになるかもしれない。

戸所さん「例えば、赤ちゃんが水場で遊んだり、ハイハイしてどこかへ行けるのも、お母さんが見守っているからこそできることです。そして、それは今や子どもだけでなく、大人やお年寄りにも当てはまるものだと実感しています。『自分は認められている』『理解されている』『困ったときに助けてくれる』という安心安全の基地があれば、新しいことにチャレンジしたり、一歩踏み出すことができる。しかし、それがないと、引きこもってしまったり、チャレンジしないまま諦めてしまったりします。笹塚十号のいえが、誰かにとっての安心安全の基地であったらいいなと思っています」

Image via 笹塚十号のいえ

誰もが、最後の最後まで誰かに「ケア」される人生を歩むために

「孤独死には、良い孤独死と、そうでない孤独死がある」。取材の終わりかけに、そう二人が大切に言葉にしてくれた。

戸所さんが、まちのお手伝いマネージャーをしていたときの話だ。事務所の前に、憩いの場としてベンチが一つあった。商店街に座る場所があまりないからこそ、そのベンチにはいろんな人が座っていて、買い物の途中で休んだり、トイレに寄ったりするために、多くの人がそこへ集まっていた。あるとき、最初は元気だったそのベンチの常連さんの体調がだんだんと悪くなり、痩せ細っていったのだという。

Image via 笹塚十号のいえ

戸所さん「私も心配で、何かあれば手伝うと伝えていました。それでも、その方は地域の人々の言うことに耳を貸さず病院に行くことはなく、家の玄関で亡くなってしまったんです。新聞が3日分たまっていたので、近所の人が地域包括支援センターに通報してくれたんです。その人が孤独死してしまったことには、無力さを感じましたね」

自宅で一人で亡くなっていたため、定義上ではその人は「孤独死」であるとされるかもしれない。しかしそれは、本当に「孤独死」だったのだろうか。

戸所さん「最後は孤独死だったとしても、生きているときには周りの商店街の人々と関わりを持ち、みんながその人を心配し声をかけていました。亡くなる寸前まで、商店街の居酒屋で飲んでいたと言うのですから。亡くなった後もみんながその人を想い、悲しみました」

その人は、最後まで誰かに想われ、気にかけてもらうことができた。それができたのは、このベンチがあったからこそではないだろうか。二人が望むのは、そんな場所がこれからも地域に一つでも多く増えていくことである。

左京さん「どんな地域にも素晴らしい人がいます。それはその人がどれほど有名だとか、数字で測れるようなものではなくて。熱い志を持っていて、人から見れば『よくそこまで体を張ってできるな』と思われるような、他人のために一生懸命に何かをしているような人です。一人ひとりが役者のようにそれぞれの役割を持っているとしたら、私は舞台を整える役割。もっとそうした人たちが輝いて、その先にいる人たちが幸せになれるような仕組みをつくりたい。

そして、天才的なリーダーシップがあり、さまざまな社会資源が集まる場所はすごく魅力的ですよね。でも、重要なのは1人の力だけじゃなくて、みんなで集まって、楽しそうにプロジェクトに取り組むことだと思います。その方が、ワクワクするし、うまくいく。私はそう思うんです」

笹塚十号通り商店街 Image via 笹塚十号のいえ

編集後記

福祉の専門的な経験を持つ戸所さんと、その情熱を持続可能な事業として形にすることを支える左京さん。二人の役割が見事に交わり、地域に根ざした活動がここで成り立っている。そして笹塚には、その想いに惹かれ、少しずつ足を踏み入れる人々の姿がある。

この笹塚十号のいえは、冒頭で紹介したイタリアの人々が考案した「地区の家」から学び、つくられたものだという。そして、イタリアの人々もこの笹塚を実際に訪れ、その取り組みを見届けた。

イタリアに学んだ「屋根のある公園のような居場所」を、今度は日本で、広げることができるだろうか。自分の住む地域でも、笹塚十号のいえのような場所をつくりたいと願った学生がいたように、訪れる人みんなに「自分たちもできるかもしれない」と思わせる力がこの空間にはある。地域を愛する人々が維持管理費を分担する方法も、他の地域での実行につながる現実的なヒントだろう。

屋根のある公園のような場所が、人が腰を下ろして休めるベンチのような場所が、どの地域にもあったなら。もっと多くの人々が希望をあきらめずに、自分らしく人生を全うすることができるかもしれない。そうした空間こそが、地域が生み出す本当の力であり、それこそが、私たちが必要としている社会の姿である。

※ 孤立死者数の推計方法等について

【参照サイト】笹塚の元八百屋さんを、地域に開かれたみんなの居場所に!

【参照サイト】一般社団法人TEN-SHIPアソシエーション

【参考文献】「地区の家」と「屋根のある広場」イタリア発・公共建築のつくりかた(鹿島出版会)

Photo by Motomi Souma