Tag Archives: 環境

学びの舞台は自然の中。グリーンスクール・ニュージーランドの、起業家精神を育む教育とは?

「グローバルなコミュニティを作り、世界をサステナブルにする」ことを使命に掲げるグリーンスクール)。ニュージーランドのタラナキ地方にあるキャンパスを見学し、起業家精神を育む実践をのぞいてきました。

「夏のサントリーニ島はおすすめしません」仏・旅行会社が人気観光地を“ディスる”広告を出したワケ

フランスの旅行会社Evaneosが、人気観光地サントリーニ島などを行き先から削除。「制限こそが価値を生む」と語る新しい旅の形とは?

アマゾンにある“音のない公園”。先住民とともに静寂を守る

南米アマゾンのザバロ川流域は、日常聞き慣れた人工音が一切存在しない「静寂を守る公園」に認定されています。そしてその場所を案内してくれるのは、先住民族のコファン族です。

終わりなき成長が奪った「時間」を取り戻す旅へ。英国発“つくりすぎない”バッグブランドの哲学

「もっと作れるけど、あえて週25個だけ」。イギリス発のバッグブランドは、成長を追い求めないビジネスの形を選びました。失われた“時間”を取り戻す旅とは?創業者のオスカー氏に話を聞きました。

“チーズの副産物”でチーズを包む技術、ネスレが導入

“食品が自らを包む”という前代未聞の発想から誕生した、ネスレの「セルフパッキング・チーズ」。チーズ副産物を再活用する、循環型パッケージが使われています。

足元のアリがいなくなったら?豪の研究が示す、生態系の回復力と隠れた脆弱性

日常に馴染みのある昆虫である、アリ。もし、彼らの一部が世界からいなくなったらどうなるのでしょうか?オーストラリアで行われた研究では、実際に数種類のアリを生態系から除去した時に何が起こるのかが検証されました。

月32万円の「ベーシックインカム」で何が変わる? UBI Labが構想する、英マンチェスターでの社会実験

生活を揺るがす様々な「危機」に揺れる英国社会。既存の社会保障が綻びを見せる中、なぜ市民は「ベーシックインカム」を求めているのでしょうか。人々の「時間」と「信頼」を取り戻し、経済そのものを再設計する壮大な社会実験が、マンチェスターで始まろうとしています。

【特集】幸せなお金のありかたって、なんだろう?今こそ問い直す、暮らしと社会の前提

「お金って何?」本特集では、経済だけでなく、文化人類学や哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直します。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。

フランス「ファストファッション規制法」可決。画期的な一歩と、その裏に潜むジレンマ

フランスで「ファストファッション規制法」が可決。注目すべきは、SHEINなどを標的とした形に留まった背景にある“構造的ジレンマ”。問題は一企業ではなく、消費とスピードを前提とする社会システムそのものにある?

サーキュラーエコノミーで経済、環境、社会を変革するハブへ ~ISL至善館「循環未来デザインセンター」開設記念フォーラム

「アイデンティティのないマテリアルは単なる廃棄物になってしまいます。しかし、そこにアイデンティティを付与することでマテリアルになるのです」

道端のタイルを剥がし、緑を植える。街の“呼吸”を取り戻すオランダの市民発プロジェクト

オランダでは、住民が自らコンクリートのタイルを剥がし、草花を植える「タイル剥がし」運動が広がっています。都市の過剰な舗装がもたらすヒートアイランドや浸水リスクへの市民からの応答であり、公共空間を取り戻す新たな動きとして注目されています。

言葉の“可視化“で、もっとやさしい社会は作れるか。「世界に字幕を添える展」レポート

誰もが当たり前に対話できる世界になるために。意思疎通支援アプリで声や音を可視化する社会実験に参加した様子をレポートします。

循環の「技術」を超えて「正義」を問う。WCEF2025ブラジルから読み解く次のパラダイム

世界最大級のサーキュラーエコノミー国際会議「WCEF2025」。その注目セッションでは、循環型経済の新たな軸として「公平性」や「地域主導」が浮き彫りに。次回開催地インドが象徴する転換点とは。

AIは環境の“味方”か、それとも新たなリスクか?貢献と負荷のトレードオフを考える

AIは環境の味方?それとも新たな負荷?再エネ最適化や自然保護の裏で、大量の電力と水が使われている現実も。環境負荷の「トレードオフ」の前提を見つめ直します。

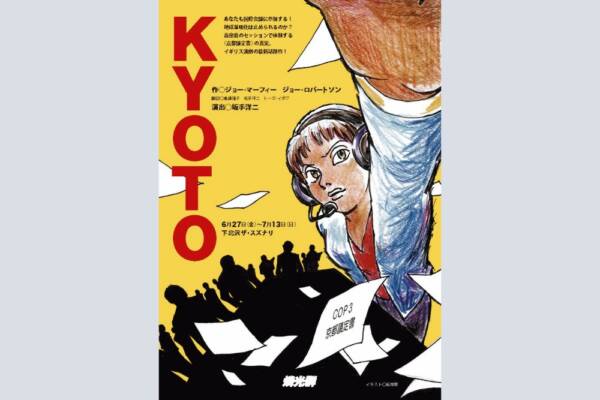

英国発ポリティカル・スリラー『KYOTO』、日本初上演。1.5℃目標“始まり”の舞台裏を描く

1997年のCOP3で採択された京都議定書。その舞台裏を描いた英国発の演劇『KYOTO』が、2025年6月に日本初上演。気候交渉の緊迫と人間ドラマを描くポリティカル・スリラーが、下北沢・スズナリに登場します。

視覚障害者が編み直す「ケアする/される」の関係。映像人類学でとらえた北フィリピンの風景

「ケアされる存在」と見なされがちな視覚障害者が、自らケアを提供し、共同体を支える側へと立つとき、何が生まれるのか。映像人類学を専門とする牛丸維人さんは、北フィリピンの視覚障害者コミュニティ「BCPD」に長期的に関わりながら、その日常と実践を記録してきました。本記事では、牛丸さんの映像作品『OUR CO-BLIND』の制作背景とともに、「ケアをする/される」という枠組みを超えて、共に生きるとはどういうことかを問いかけます。