Tag Archives: サステナビリティ

読者と共に「未来を編む」メディアへ。IDEAS FOR GOOD 2.0ローンチイベント開催レポート

378名の皆さまに支えていただいたクラウドファンディングを経て、IDEAS FOR GOOD 2.0のローンチへ。支援者の皆さまにお届けした、新しいメディアの姿を体現するイベントの様子をレポート。

【2/24オンライン開催】Refuturing #01 循環の歴史学。素材とごみと文化から再考する、関係性のサーキュラーデザイン

Circular Economy Hubがお届けするオンラインイベントの新シリーズ「Refuturing」が始まります!記念すべき初回、2026年2月のテーマは、「循環の歴史学。素材とごみと文化から再考する、関係性のサーキュラーデザイン」です。

【3/5開催】循環型経済は、なぜ現場で進まないのか?生活者起点で“仕組み”から考えるシステムチェンジ

循環型経済は「正しい」と分かっている。でも、なぜ現場では前に進まないのでしょうか?その壁を“仕組み”から捉え直し、生活者とともに動かす方法を探る実践型イベントのご紹介です。対話とワークショップを通じて、循環をビジネスへとつなげるヒントを見つけませんか。

「森を壊してGDP増」をいつまで賞賛するのか?国連が先導する、脱・成長依存の指標づくり

2026年、私たちは成長の定義を問い直す岐路に立っています。GDPが伸びる一方で、自然と気候の危機は深まっています。国連が提起する「GDPを超える指標」とは何か。私たちの豊かさを考えます。

【2/18-19東京開催】サステナブル・ブランド国際会議 2026。テーマは「Adapt and Accelerate」

【2/18-19@丸の内】世界13か国、14都市で開催され、グローバルで1.3万人を超える来場者規模を誇る「サステナブル・ブランド国際会議」が今年も開催されます!2026年のテーマには「Adapt and Accelerate」が掲げられ、アクションの加速を促します。

「足るを知る」を国策に。脱成長と公正な移行の起点となる「十分政策(Sufficiency Policy)」のいま

脱成長が理念の領域を抜け、政策にも取り入れられはじめました。その中核にあるのが「十分政策(Sufficiency Policy)」。欧州で進むエネルギーや住居への介入は、私たちが個人の心がけとして抱えてきた「足るを知る」を、社会システムとして実装する試みです。「成長か否か」の二元論を超え、「何をもって十分とするか」を問い直す、変革の現在地を描きます。

観光を「数」の呪縛から解き放つ。欧州が提唱する「アンバランス・ツーリズム」の本質

「観光客が多すぎる」という現象は、実は構造的な「不均衡」の症状に過ぎないのかもしれません。欧州は今、オーバーツーリズムを「アンバランス・ツーリズム」と再定義し、データに基づき公共政策として管理する新フェーズへ移行しています。数に依存しない、持続可能な観光のあり方を探る欧州の最前線をレポートします。

建築資材の“選び方”を変える。循環型マテリアルSaaS『matinno』が本格始動

建築資材の環境評価から検索、余剰資材の再利用までを一気通貫で支援するサステナブルマテリアルSaaS「matinno」が始動しました。資材の選び方を可視化し、建築業界に循環型の仕組みを実装することを目指します。

なぜ今、デザインは「新しさ」から距離をとるのか。パリ最大級の見本市に見る“ポスト・トレンド時代”の思想

2026年のメゾン・エ・オブジェ・パリでは、「新しさ」を競うはずの見本市で、あえて「過去」が主役となりました。本レポートでは、会場での展示やトークを手がかりに、トレンド至上主義から距離をとり始めたデザインの変化と、その背景にある新たな倫理観を読み解きます。

今こそ、火災と生きる知恵を。南仏・マルセイユで始まった、住民が自ら街を守る「火の学校」

フランス・マルセイユで始まった「火の学校」。大規模火災を経験した住民たちが、消防に頼り切るのではなく、自らの手で家を守る「自己防衛」の知恵を学んでいます。災害のトラウマを「学び」と「文化」へ変える、気候変動時代の新しいコミュニティのあり方を探ります。

「もっと時間があれば」は個人の問題ではない。社会の指標をお金から“時間”に変えたら

環境に良い選択も、穏やかな暮らしも、時間がなければ実現するのは難しいものです。社会の指標を「お金」から「時間」へと変えたとき、私たちの生き方はどう変わるでしょうか。

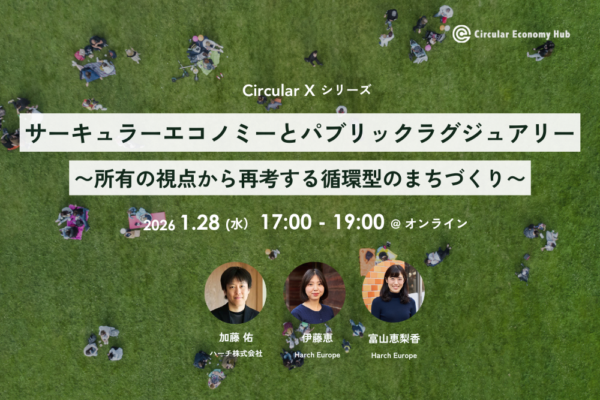

【1/28開催】サーキュラーエコノミーとパブリックラグジュアリー。所有の視点から再考する循環型のまちづくり ~オンラインイベントCircular X〜

Circular Economy Hub がお届けするオンラインイベント「Circular X(サーキュラーエックス)」。2026年1月のテーマは、「サーキュラーエコノミーとパブリックラグジュアリー。所有の視点から再考する循環型のまちづくり」です!

地球沸騰化の時代、スポーツは何を守るのか。トッテナムが育てる「ケアする組織」【Sport for Good #5】

気候変動がスポーツの現場にも影を落とすなか、プレミアリーグの名門トッテナムは、サステナビリティを経営の中核に据えてきました。本記事では、その戦略と実践を通じて、スポーツクラブの新たな役割を読み解きます。

2026年の鍵を握るのは?適応、AI、ローカル、脱成長──2025年の変化から読み解く

2025年は、適応、AI、ローカル、脱成長といった言葉が、理念ではなく「現実の選択肢」として語られ始めた一年でした。そこにあったのは、明快な答えではなく、増え続ける問い。しかし問いが増えたということは、世界を捉える解像度が上がったということでもあります。2025年に現れた兆候から、私たちは2026年をどう読み、どんな選択肢を描けるのでしょうか。

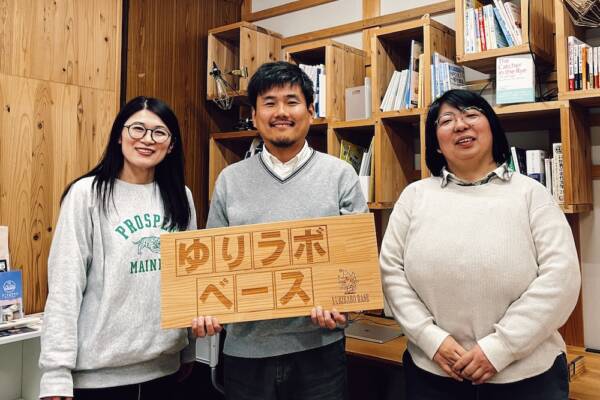

物語は、計画ではなく「衝動」から。愛媛・久万高原町で始まった、予測不能な“ジャムセッション”型まちづくり

四国・久万高原町の「ゆりラボ」は、上場や成長を目指さない“ゆるやかなチャレンジ”の場。衝動や本音から始まる挑戦を受け止め、人と人をつなぐことで、地域に新しい生活のリズムと関係性を育んでいる。

【1/16開催】構想から実行へ。サステナビリティプロジェクトのファシリテーションを学ぶ1dayワークショップ

サステナビリティ・共創プロジェクトのファシリテーションに特化した1day WSプログラム「Facilitating Sustainable Futures」を開催します!【1/16開催】