金曜の午後、世界は少しずつ止まっていく。

多くの人が仕事の手をゆるめ、週末モードへと移行していく時間帯。メールの返信は減り、会議も少なくなり、週末の予定が話題にのぼる。実はこの時間帯、世界的に見ても生産性が最も低いことが知られている。アメリカでは、この「非生産的な金曜午後」が経済にもたらす損失は年間1.9兆ドルにものぼるという。

しかし、もしこの時間が、“最も意味のある時間”に変わるとしたら?

「なぜ成長し続けなければならないのか?私はこの問いを避けて通りたくない」──そう語るのは、「Social Friday(ソーシャルフライデー)」の創業者であるFikret Zendeli(フィクレット・ゼンデリ)氏だ。

ソーシャルフライデーは、金曜午後という“最も生産性が低い時間”を、地域や人とのつながりを取り戻す「社会参加のカルチャーシフト」へと再構築するグローバルムーブメントである。この取り組みは特定の国や文化に依存せず、アメリカ、ドイツ、イギリス、スウェーデン、スペイン、アルゼンチン、ノルウェー、香港など、世界各地で展開されている。

金曜の午後を、会社でも家でもなく、社会に戻す時間へ。週の終わりを、コミュニティとのつながりを取り戻す「始まり」へ。いま、世界各地で広がるこのムーブメントが、孤独・消費・分断を乗り越える新たな習慣として注目を集めている。このカルチャーシフトは、どのようにして生まれ、どこへ向かおうとしているのか。そして、成長と消費を前提とする今の経済システムに対して、私たちはどんな問いを立て直せるのか。創設者のゼンデリ氏に話を聞いた。

フィクレット・ゼンデリ氏(右)

社会貢献のリズムをつくる「ソーシャル・フライデー」

金曜日の午後。チームが少し早めに仕事を切り上げて向かうのは、それぞれの家ではなく地域の非営利団体。子どもたちの遊び場をつくったり、食料バンクで配布を手伝ったり、高齢者施設で交流イベントを開いたり──そんな「ささやかな社会貢献」が、職場のチームと地域社会、そして一人ひとりの心に確かな変化をもたらしていく。

「ソーシャルフライデーは、非営利セクターが“オープンデー”として企業を迎え入れ、交流を生む時間です。社会との関わりを、特別なものではなく日常の中に取り戻す。それがこの活動の核にあります」

これは単なる社内CSR活動ではなく、組織の枠を超えて“地域にひらかれた公共性”をつくる試みである。特徴的なのは、「金曜の午後」にこだわっている点だ。集中力が落ち、生産性も下がるこの時間帯を、あえて社会参加にあてる。曜日と社会的リズムを読み替えることで、働く人々にとっても、地域にとっても、自然な形で「つながり」を育む余白が生まれる。

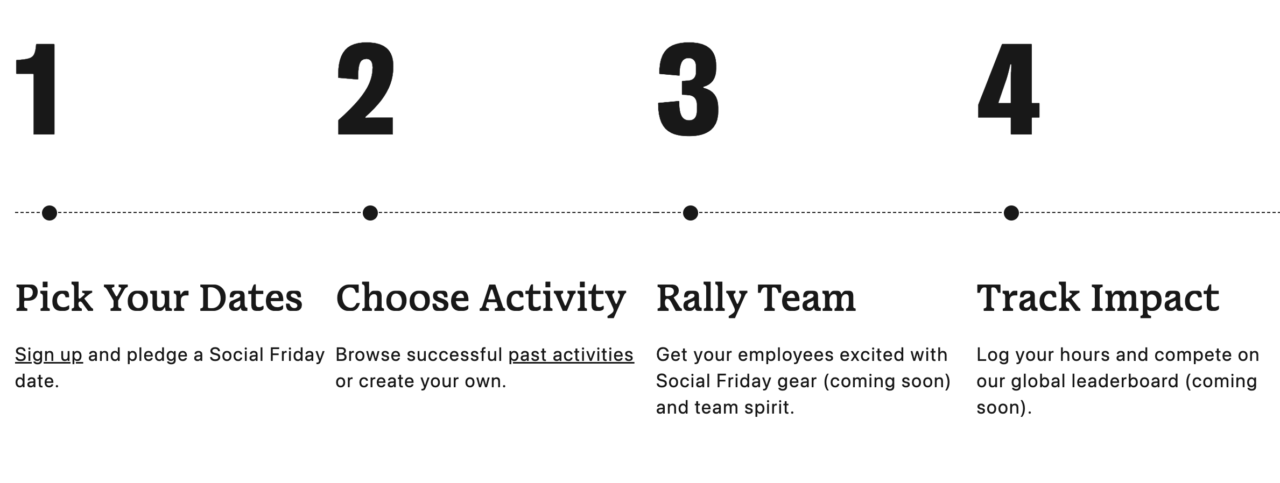

参加企業は、日付とアクティビティを選択。活動後は、社会に貢献した時間(=インパクト)を「記録」。Image via Social Friday

ゼンデリ氏がこのアイデアを思いついたのは、自身が経営する土木工学関連の会社を立ち上げて数年、仕事に没頭していた頃のこと。「金曜日が、実はあまり生産的ではない」と気づいたことがきっかけだった。

「午後になると、みんな集中力が落ちている。だったらもったいない時間を社会のために使えば、個人にも組織にも新しい価値が生まれるかもしれない。金曜日の午後に“何かしているフリ”をするのではなく、本当に意味のあることができる仕組みをつくろうと思ったんです」

フィクレット・ゼンデリ氏 Image via Social Friday

もうひとつの工夫は、習慣化の設計だ。Social Fridayでは、最低でも四半期に一度の実施を推奨。企業が四半期ごとに業績報告をするように、社会貢献も定期的なリズムのなかで継続する。ノルウェーでは、同じ日に各国の企業が自社の地域で活動を展開するなど、分散型・同期型のグローバルアクションも行われている。

繰り返すことが習慣を生み、習慣が意識を変える。ゼンデリ氏はそう信じ、2024年には、自身の土木関連の会社で「金曜はボランティアのために自由に使っていい」という制度も導入。毎週でもOK、給与はそのままという仕組みだ。

彼は「まずは柔らかく始めること」が大切だと言う。ソーシャルフライデーのユニークさは、「成果の可視化」ではなく、「人との関わりそのもの」に重きを置く点にある。継続を促すために、活動参加でポイントが貯まったり、チームで目標を設定できたりと、ゲーミフィケーションの仕組みも取り入れている。

Image via Social Friday

また、特別なリソースや制度がなくても、企業側に「やってみよう」という意思さえあれば、小さく始めることができるのもこの取り組みの強みだ。多くの企業にとって、金曜午後の1〜2時間で地域や社会との接点を持つことは不可能ではないだろう。

こうして「社会と関わる時間」が日常の中に組み込まれていくことで、社会参加は特別な行為ではなく当たり前の習慣へと変わっていく。何よりも大切なのは、人々が「これでは足りない」「もっと関わりたい」と自然に思えるようになること。ゼンデリ氏は、その“自発的な拡張”こそが、このムーブメントの核だと語る。

ボランティアにまつわる固定観念を変える

多くの企業は、社員の健康のためにジムの会費を補助するなど、身体のフィットネスには投資している。しかし、心の健康に対する支援は、まだ十分とはいえない。そこでソーシャルフライデーは、ボランティア活動を「メンタルのトレーニング」と位置づけている。

「一見すると、私たちのウェブサイトやロゴはスポーツブランドのように見えるかもしれません。しかしそれは偶然ではないのです。私たちは、社会とつながることを“心の筋トレ”だと考えているからです」

「他者と関わり、社会とつながることで、心がリフレッシュされ、強くなっていく。まるで筋トレのように、定期的な“心の運動”が、ウェルビーイングの土台をつくるのです」

同時に、ボランティアにまつわる固定観念にも変化を促したいと考えている。「与える側=善人」「受け取る側=かわいそうな人」という二項対立は根強く残っているが、実際のところ、それは一方向の行為ではない。

「たとえば、誰かに1ユーロ相当の物を手渡したとしても、その瞬間、与える側の脳内ではポジティブな感情が生まれ、幸福感が高まり、行動の価値は計り知れないものとなる。ボランティアとは、与えると同時に“受け取っている”行為なんです。異なる形で、両者が等しく恩恵を受けている。この線引きのない関係性こそが、ソーシャルフライデーが大切にしている価値観です」

実際、ソーシャルフライデーではその仮説を裏付けるため、ドイツ・オーストリア・スイスの3カ国で、ボランティア活動とメンタルウェルビーイングの関係性を調べる大規模な調査を実施した。

「結果はある意味、衝撃的でした。ボランティアに関わっている人たちは、そうでない人たちに比べて、おおよそ2倍も心の健康状態が良好だったのです」

このデータは、ソーシャルフライデーが掲げるもうひとつの柱、「心の筋トレ」としてのボランティアの重要性を裏づけているのだ。

子どもたちとアウトドア/ゴミに関する意識啓発活動(マケドニア・ブレオン)Image via Social Friday

休むだけでは、社会も自分も豊かにならない?「週休3日制」とソーシャルフライデーの違い

「より大きな視点で見ると、私は『Social Friday』を『Black Friday』の対極として捉えています」

Black Fridayとは、大規模なセールを行い、消費を通じて経済を回す象徴的な日。その一方で、気候危機や大量廃棄といった社会課題とも深く結びついている。ゼンデリ氏が提案するソーシャルフライデーは、そんな“消費の金曜日”とは真逆の価値観から出発しているのだという。

Image via Social Friday

そんな“消費重視”の価値観は、私たちの休日の過ごし方にも大きく影響する。近年は世界中で週休3日制が広がっており、日本でも導入を検討する動きが広がるなか、「もう1日休めるなら、私たちは何をするのか?」という問いが浮かび上がる。

「もし、給料が変わらずただ人々に1日多くの休日を与えるだけなら、それは消費の増加につながるでしょう。日本政府が“休みを増やせば消費が増える”と正直に伝えているように、それはまさに私たちが直面している多くの社会・環境問題の原因でもあるのです」

どれだけ環境負荷を1〜2%削減しても、そもそも経済システムが「消費」を前提としている限り、根本的な解決にはつながらない。ゼンデリ氏は問う。「本当に私たちの課題は、システムの“微調整”で解決できるのか?」と。

物質的な消費だけではない。私たちは日々、情報も大量に“消費”している。世界規模の調査によると、全世代平均でスマートフォンの使用時間は1日あたり約4時間にものぼる。

「その4時間は、どこかから余分に与えられた時間ではありません。仕事か、人との関わりか、何かを削って使っているのです」

しかも、たった2〜3秒スマホを見ただけでも、脳が元の集中状態に戻るのには20分かかるとされる。こうした状態が毎日のように繰り返され、心と体のリズムは確実に蝕まれているのが現状なのだ。だからこそ、ゼンデリ氏は「1日休みを増やす」だけではなく、「その時間の使い方こそが問われている」と強調する。

「週にもう1日休みを与えたとしても、人はおそらく物質的にも情報的にも、もっと消費するだけです。だから私は、金曜日の午後を“与える時間”に変えるほうが、ずっと豊かになれると信じています。それは社会にとっても、企業にとっても、そして何より個人にとってもいいことなんです」

フィクレット・ゼンデリ氏。TEDトーク登壇時 Image via Social Friday

「もっと」の経済を見直すという選択

こうした考え方の背景には、彼自身が抱える、現代の経済システムそのものへの違和感がある。

「“今あるもので十分”と思えること、それが本当の豊かさではないでしょうか。一定の収入があり、冷蔵庫に食べ物があって、普通の暮らしができる。それだけでは満足できないと感じてしまうのは、メディアや広告が“あなたにはまだ足りない”と繰り返し語ってくるからです。でも、幸せは本当に“もっと持つこと”でしか得られないのでしょうか?

私は、会社が常に成長し続けなければならないとは考えていません。もちろん、サービスの質は向上させたい。でも、規模の拡大は必須ではない。質を保てば、収益は自然とついてきます」

アート活動の様子 Image via Social Friday

ではなぜ、私たちは「もっと成長しなければ」と思い込んでしまうのか。ゼンデリ氏は、経済システムそのものが“成長”を前提とした構造になっているからだと指摘する。

「借りたお金は利子をつけて返さなければならない。そのためには、必ず利益を上乗せして生み出さなければいけない。つまり、経済は“借金”によって成長を強制する仕組みになっているのです」

彼自身、社員数10人ほどの小さな会社を経営しているが、規模を拡大する意欲はないという。

「もし社員を50人に増やそうと思えば、資金が必要になり、銀行から融資を受けなければならない。でも、それは再び“返済のための成長”というループに入ることになるのです」

このような構造が続く限り、本質的な変化は起こらない。問題の“症状”だけが議論され、システムそのものは放置されたままだ。“お金を貸すからリターンを出せ”という構造のもとでは、さらに働き、資源を使い、商品をつくって、誰かに消費させなければならず、そのループから逃れるのは難しい。

ゼンデリ氏は、自社のサービスを丁寧に届けることで得た収益で、社員に適正な給与と環境を提供し、社会にも貢献する。無理な成長を追わず、自分たちのペースで持続可能な経営を実践しているのだ。

社会との「つながり」から生まれる問い

「人々に、ただ単に自由な時間を与えるだけでは不十分なんです。どうすれば社会との関わりを深められるのかを、もっと真剣に考えるべきだと思います」

彼にとってこの取り組みの本質は、生産性の低い時間をどう使うかという問いにある。

「誰かのために動くという経験は、自分は何に価値を感じているのか?社会の中でどんな役割を果たせるのか?といった、日常では見過ごされがちな問いを引き出してくれます。ソーシャルフライデーの大きな成果のひとつは、まさにそうした問いが自然に生まれることなんです」

ゼンデリ氏は、こうした問いを通じて生まれる「社会とのつながり」こそが、個人にとっても経済全体にとっても大切な基盤になると考えている。孤立を減らし、人々の心身の状態が良くなれば、それは結果として生産性の向上にもつながるからだ。

「私たちは今こそ、『このままで本当にいいのか?』と問い直す必要があります。たとえ今の仕組みが当たり前に見えても、その上で次に何をするのか。同じ行動を繰り返すのか、それとも新しい選択肢を模索するのか。変化は、そうした問いから始まるんです」

ノルウェーでのごみ収集(ノルウェー・マカシマーケティング)Image via Social Friday

ソーシャルフライデーは、人々に「善き行いをすること」、そして「その姿で他者をインスパイアすること」を促すムーブメントでもある。誰かを責めるのではなく、自らがロールモデルとなり、行動を通じて社会にポジティブな連鎖を生み出す。

「不満や怒りは、かえってフラストレーションや無力感を増幅させます。でも、行動には力がある。だからこそ私は、“良き行いで導く”という姿勢を大切にしています」

彼の願いは、ソーシャルフライデーの考え方が、制度の枠を超えてより多くの場所に広がっていくことだ。

「この活動がどれだけ成功するかは、また別の話。でも、やってみなければ始まらないし、成功だってありえない。私は、今の時代にただ『これはダメだ』『あれもダメだ』と不満ばかり口にするのではなく、自分の限られた時間やエネルギー、そして正直に言えば限られた経済的リソースを、“良いこと”のために使いたいと思っているんです。

願わくば、そう遠くない未来に日本でもソーシャルフライデーが広がってほしいと願っています。週休3日制の議論だけでなく、“社会とつながる金曜日”という発想自体に注目が集まってくれたら、とても嬉しいです」

ソーシャルフライデーは、何かを変えなきゃと悩む前に、何かをしてみることから始めるための仕組みだ。そしてその先には、もっと大きな変化の芽がある。それは、問いを持ち、行動を起こし、人と出会い、自分の役割を再発見する──そんな、人生の営みそのものにつながるムーブメントなのである。

【参照サイト】Social Friday