Category Archives: コラム

「スロー」は気候危機への処方箋となるか。ファッション・建築・テクノロジーの実践からの考察

スローなファッションウィークに、スロー建築、スローフード、スローシティも……?世界各地で起きる「ゆっくりであること」に価値を置く取り組みが、気候変動へのアプローチを問いかけます。

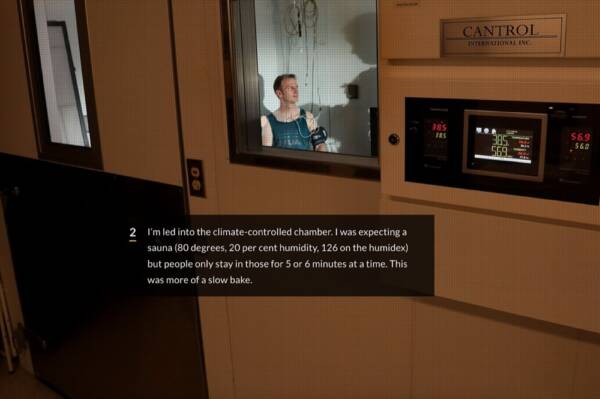

気候変動を“自分ごと”にする、「身体化された気候ジャーナリズム」の可能性

過去最高気温を記録した夏、一瞬で過ぎ去った秋。2025年も気候変動の影響を肌で感じる年となりました。そんな中、気候変動報道に求められていることとは?データや客観性を超えた新たな報道のあり方を考えます。

循環は、なぜ思うように進まない?欧州で再生プラスチックの停滞が示す「市場設計」の条件

再生プラの循環が、思うように進まない?欧州では再生材義務が強化される一方で、リサイクル工場の閉鎖が相次いでいます。問題は「意識」や「技術」ではなく、循環を成立させる市場の設計にありました。

企業の「正直な開示」は素晴らしくも危うい。パタゴニアの報告書が突きつけた、サステナビリティの“次なる”問い

パタゴニアの最新報告書が話題です。企業の「正直さ」は称賛される一方、それが消費を正当化する免罪符になる危うさも。より良い製品だけでは届かない、サステナビリティの次なる核心的な問いを考えます。

「命をいただく」を見つめ直す日。外房の猟師と歩くジビエの現場から

人と野生動物の生息域の境界が揺らぐ中、千葉・外房でジビエと向き合う猟師・吉野さんを訪ね、「命をいただく」ことと私たちの食の距離を見つめ直したツアーの記録です。イノシシやキョンの捕獲現場の葛藤や、「おいしい」から始まるジビエとの関わりを通じて、食と生命への向き合い方を考えていきます。

効率化が生むのは、進歩か、それともさらなる消費か。AI時代の「ジェボンズのパラドクス」

なぜ、省エネ技術が進歩し、あらゆる物事が効率化されても、世界のエネルギー消費は減らないのか?その答えは、150年前に蒸気機関と石炭を巡って指摘された「ジェボンズのパラドクス」にありました。かつて、このパラドクスは児童労働をなくすほどの「社会の進歩」を支えましたが、現代ではAIという最新技術にもその影を落としています。この記事では、経済成長の「質」そのものを問い直し、パラドクスを超えるための道筋を探ります。

ブラジルで開催のCOP30。気候変動に関する国際交渉の争点は?

2025年11月10~21日までブラジルのベレンで開催されるCOP30。京都議定書発効から20年、パリ協定採択から10年という節目の年にあたる今回の会議──争点はどこにあるのでしょうか?

給与の「公平性」は何によって測られる?昇給連動モデルとニーズベース給与が投げかける問い

努力では測れない“フェア”のかたち。経営層の昇給を従業員と連動させる「昇給連動モデル」、そして生活の実情に応じて支払う「ニーズベース給与」──この二つの新しい考え方から、公平性が担保された働き方を改めて考えます。

観光は「消費」から「関係づくり」へ。どうすれば、旅は地域の“栄養”になれるのか

住民の反発が高まるなか、欧州では観光を再構築する試みが加速しています。環境行動を促す報酬制度や地域共生型ホテルなど、持続可能な観光を模索する動きから、これからの「旅の倫理」が見えてきます。

即答なんてできなくて良い。五感で探る、未来への責任と真実の物差し

解剖学者・養老孟司氏の言葉をきっかけに、「なぜ戦争は起こるのか?」といった答えの出ない問いと、即座に正解を求める現代の「即答文化」の危うさを探ります。AIが高度化する今、私たちは諦めずに対話を重ねること、誰かの答えに依存せず、「自分の物差し」を育むリアルな体験を得ることこそが大切なのかもしれません。

この循環経済は速すぎる?急ぐ現代経済を、自然の時間に回帰させられるか

モノが「高速で」循環する状態は、本当に環境負荷を軽減し、私たちの心を豊かにするのか。循環経済が本質的に環境や社会の課題解決を担うためには、その速度を自然時間に寄り添うものにすることが欠かせないはずです。

「対話」って何だろう。IDEAS FOR GOODが大切にしたい「わからない」と共にあること

わかりあおうと努めながらも「わからない」を大切にしたい──今回の記事では、私たちが挑戦中のクラファンページに何度も登場する「対話」という言葉について改めて考えてみました。

「人に見られながらごみ出しをする」台湾の回収システム。“ピアプレッシャー”が循環を後押しする?

高いリサイクル率を誇る台湾のごみ出しの方法は、ちょっと変わっています。具体的な方法を紹介しながら、公共性とごみの分別、循環経済の推進について考えます。

「日陰」はインフラだ。都市の未来を左右する、隠れた資源に投資するシンガポール

強い日差しを避け、ふと足を止めた木陰。突然の雨をしのいだ駅前のアーケード。もし、こうした日陰がただの偶然ではなく、都市全体でインフラとしてデザインされたものだとしたら?

この見過ごされがちな資源の価値にいち早く目をつけ、半世紀以上にわたって国を挙げて投資してきたのがシンガポールです。建国者リー・クアンユーの哲学のもと、屋根付きの歩道網や徹底した緑化を推進。その背景には、「快適性」を国民の幸福だけでなく、国の経済成長に不可欠な要素と捉える鋭い視点がありました。

「豊かになりすぎた」ノルウェーが抱える代償。繁栄の背後にあるものとは何か

高福祉・高所得のノルウェーでいま議論される「豊かさの代償」。停滞する経済と、グローバルサウスの資源に依存する構造。ノルウェーの事例は、豊かさを再定義する鏡となります。

暑すぎた夏から「適応」を考える。脱炭素だけでは、未来の地球に住めないとしたら?

異常な暑さだった今年の夏。もしこれが「日常」となってしまうとしたら、私たちは今の行動だけで十分なのでしょうか。今こそ考えたい気候変動の「適応策」を具体例と共に捉えます。