Category Archives: ニュース

人間以外の生物が、街をデザインしたら?植物やきのこの住処「Urban Reef」が都市環境を再生

都市を緑化するのは、人間それとも他の生き物でしょうか…?オランダのデザイナー二人組・Urban Reefは、「人間ではない」存在により都市が緑化される方法を見出し、生態系の一部を可視化しているのです。

「私が投票する理由」を書いた手紙で、街中を飾る。NYの屋外展示が投票を後押し

2024年9月、アメリカ・ニューヨークで「知らない人に手紙を書く」選挙キャンペーンが行われました。「誰に」投票するのかではなく、「なぜ」投票しようと思うのかを伝えることで、選挙への関心を高めることができるそうです。

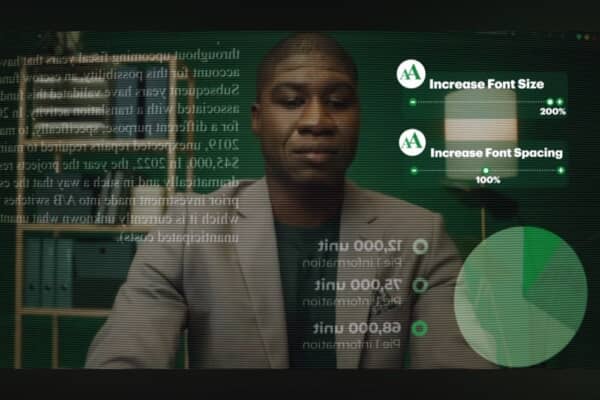

ウェブページを見やすく、わかりやすく。色弱やディスレクシアの人用のカスタム拡張機能

障害のある人にとってアクセシブルと言えるウェブサイトはわずか3%。そこで登場したのが、色弱やディスレクシアの人が自分の理解しやすいようにウェブページをカスタマイズできるブラウザ拡張機能です。

一緒に行けば、道中も試合気分。ファン同士の相乗りマッチングアプリがスポーツ観戦の環境負荷を軽減

ついつい車を使ってしまう、スポーツ観戦や音楽フェス時の移動。オランダの企業Slingerは、同じサポーター同士でスタジアムに行けるシェアライドのプラットフォームを立ち上げました。

2025年までにすべての学校で気候教育を義務付け。ブラジルの国家気候カリキュラム

ブラジルが、2025年までにすべての学校に気候カリキュラムを導入する計画を発表しました。世界で進む気候教育ですが、ブラジルのように全国的に義務化する取り組みは他国と比べても先進的です。気候教育を受けた若い世代が、新しい産業で活躍することで、持続可能な未来に向けた道筋が大きく開けてくることでしょう。

子どもたちが描いた「I voted」ステッカーが、米国で投票率アップに貢献

投票したことが他の人に知られるとわかると投票への意欲が高まるという研究結果のもと、アメリカでは市民参加型で「投票に行こう」ステッカーが作られています。中には、12歳の子どもがデザインしたものもあります。

木は住民の“薬”。ケンタッキー州の調査が、植樹と健康の関係を明らかに

米・ケンタッキー州では、低所得地域に植樹をして住民の健康が改善されるかの臨床実験が行われてきました。結果、木が“薬”になり住民の健康リスクが減少したようです。

バルセロナ、地下鉄の「回生ブレーキ発電」を駅やEV充電所のエネルギー源に

バルセロナの地下鉄で回生ブレーキを電車や駅、EV充電ステーションに有効活用するプロジェクトが実施中。省エネ環境を作るこの取り組みは、地下鉄路線が多いNYでも注目されています。

本屋に泊まって、オーナー体験。イギリスで予約2年待ちの書店型Airbnb

本好きには天国?スコットランドにある「The Open Book」は2階が宿泊所で1階が本屋という書店型Airbnb。滞在中ゲストは“本屋”になれるという夢の体験ができます。

「値段は消費者が選べます」The Ordinaryが商品価格の“3択制”を試行

物価高が続く中、スキンケアブランド・The Ordinaryは「値段の3択制」によって経済的な状況に関わらず、誰でもスキンケアができる機会を生み出しています。その背景には、同社の理念とインフレの現状に対する課題意識がありました。

リサイクルではなくリユースへ。SHIROが使用済みガラス容器の回収を実証試験

コスメブランドSHIROが「リユース」に向けて、2024年10月31日まで同社の使用済みガラス容器の回収を行なっています。回収コストや香りの付着など様々な壁を、協働によって乗り越えようとしています。

技術開発2社が「自然資本業務提携」。あらゆる生き物に優しい、都市の森を目指して

ソウワ・ディライトとBIOTAが「自然資本業務提携」を締結。一般的な業務提携とは趣が異なるこの締結の意義とは?

すぐ壊れる家電にNO。長く使える「時代遅れにならない」ヘッドホン

「すぐ壊れる家電」にさよなら。デンマークのBang & Olufsenが誇る新しいヘッドホンBeoplay H100は、交換可能なパーツと長持ちするデザインで、環境に優しい選択肢を提供します。計画的陳腐化から脱却し、サステナブルな未来を目指す第一歩です。

修理のハードルを下げる。ウェブ完結型の衣類お直しサービス「MENDED」

循環型に向けて重要な「リペア」。しかしブランドが回収・修理インフラを整えることは難しく、市民にとってもわざわざ回収場所まで持って行く時間の余裕はない……そこでファッション業界では、服の回収・修理・返送を担う企業「MENDED」が注目を集めています。

英国で太陽光パネルのサブスク開始。再エネ希望7,000世帯が順番待ちの人気サービスに

英企業Sunsaveが、太陽光パネルの設置に「定額制サービス」を導入しました。初期費用が不要のサブスクリプションは、環境負荷を軽減し、顧客がコストを抑えて再エネを身近に利用するための新サービスです。

学校なのに頭を空っぽに?リラックスをテーマに地域を知る、台湾の「集集のんびり学校」

台湾のとある学校で学ぶのは、頭を「空っぽ」にする方法。リラックスとストレス解消をテーマにした36の体験型レッスンが開講され、生徒はのんびりすることを通じて地域に触れ、自分と向き合うこともできます。これは「集集のんびり学校」による、大人の学び場なのです。