Tag Archives: 循環型社会

【第9回:12月21日開催】「サーキュラーエコノミーとPaaS(製品のサービス化)」オンライン学習プログラム Circular X

Circular Economy Hubで2021年4月から開催しているオンライン学習プログラム「Circular X(サーキュラーエックス)」シリーズ。第9回のテーマは「サーキュラーエコノミーとPaaS」です。

豊かになるのに成長はいらない?「ナマケモノ」からの、スローでローカルな暮らしの提案【ウェルビーイング特集 #38 新しい経済】

“世界の課題を解決するために、急ぐんじゃなくてスローダウンする。” 横浜で「ナマケモノになろう」と活動する辻信一さんのインタビュー。限りない成長が求められるこの社会は、本当に正しいのか。そんなことを問い直しています。

【第8回:11月16日開催】「サーキュラーエコノミーと建設」オンライン学習プログラム Circular X

Circular Economy Hubが毎月開催しているオンライン学習プログラム、「Circular X(サーキュラーエックス)」シリーズ。第8回となる今回のテーマは、「サーキュラーエコノミーと建設」です。

誰のための「経済」?資本主義の向かう先【ウェルビーイング特集 #33 新しい経済】

経済はこれまで成長を正義とし、経済成長こそが、私たち人類を幸せにすると考えられてきました。一方で近年、その限界を指摘する声が広がっています。資本主義経済をめぐる論争が、気候危機や社会的不平等、生物多様性の損失などさまざまな世界の諸問題への議論に発展しています。地球の許容量を超えて、私たちの経済活動の影響力が大きくなってしまった今、このままの手段を続けて行っていいのでしょうか。

「横浜ヴィーガンラーメンプロジェクト」植物性・地産地消・食品ロス削減を同時に実現へ

横浜市内の学生のアイデアから動き出した地域循環プロジェクト「横浜ヴィーガンラーメンプロジェクト」。サーキュラーエコノミー実現に向けた地産地消の実証実験とも言える新たな試みの背景にある”気づき”とは?

【第6回:9月28日開催】「サーキュラーエコノミーとコミュニティ」オンライン学習プログラム Circular X

2021年4月から開催している、Circular Economy Hubが主催するオンラインイベント「Circular X」。第6回のテーマは「サーキュラーエコノミーとコミュニティ」です。ぜひご参加ください!

食品ロスを減らして、地域に貢献。廃棄予定の災害備蓄品を地域で必要な人に届ける「StockBase」

今年4月に横浜で立ち上がったStockBaseは、企業で不要となった災害備蓄用品を地域で必要としている人に届ける事業を行なっています。見えにくい課題に目をとめ、地域の循環をつくり出す創業者のお二人にお話を伺いました。

この遊具、実は廃プラ。デンマークの医療ごみで作った公園

デンマークのラナースで、病院から出るプラスチックの廃棄物をアップサイクルしてつくられた公園「The Circular Playground」が誕生しました。

「地域」のコミュニティだから実現できる。土に還るおむつDYCLEの循環モデル【後編】

前編では、DYCLE誕生に至った背景を中心に紹介した。後編では、サーキュラーエコノミーの視

人が地球に恩恵をもたらすサイクルを創りたい。土に還るおむつDYCLEの循環型モデル【前編】

使い捨ておむつをめぐる課題は年々高まってきている。使い捨ての紙おむつは、家庭系可燃ごみ排出

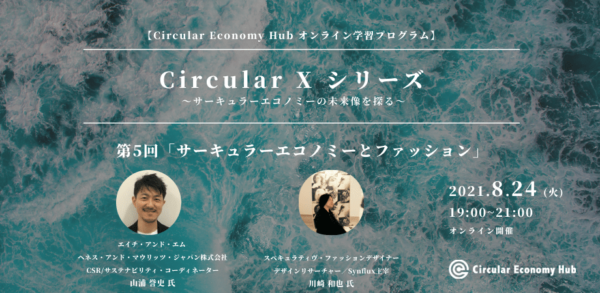

【第5回:8月24日開催】「サーキュラーエコノミーとファッション」オンライン学習プログラム Circular X

Circular Economy Hubが2021年4月から開催しているオンライン学習プログラム「Circular X(サーキュラーエックス)」シリーズ。第5回のテーマは「サーキュラーエコノミーとファッション」です。

FabCafe Globalとロフトワーク、循環型プロジェクトを支援するアワード「crQlr Awards」募集開始

【応募は2021年10月15日まで!】循環型経済をデザインするプロジェクトやアイデアを募集する「crQlr Awards (サーキュラー・アワード)」。幅広い分野のクリエイティブなアイデアを募っています。

鎌倉市、地域通貨で資源循環を目指す「まちのもったいないマーケット」を開始

鎌倉市は、地域通貨を使って資源循環を目指すマーケットを開始しました。廃棄予定のものを集めたり、販売したり、購入したり……様々な立場から活動に参加できるため、食品ロスの削減やコミュニティづくりの効果が期待されます。

循環する経済と社会の本質を考える【ウェルビーイング特集 #16 循環】

ウェルビーイング特集の3つめのテーマ「#循環」。サーキュラーエコノミー、循環経済、循環型社会。これらの新たな概念に横たわる「循環」の本質を、脱炭素、再生、多様性、格差、あたらしい経済というテーマと共に考えていきます。

糞尿が列車を動かす。地域に合った技術から循環を生む、英のプロジェクト

生ごみ、ヘドロ、動物のふん尿などを利用したバイオ燃料で動く列車が、イギリスの大都市バーミンガムを中心とする「ウエストランド都市群」で実現されようとしています。最大時速は80キロメートルで敷設コストは地下鉄に比べると20パーセント、地上車両と比べても50パーセントで済み、定員は最大約120人。日本の街中を走る市バス(定員が約60人)の2台分くらいです。環境に優しいのはもちろん、パコストパフォーマンスの良い代替案は循環型経済に向けた有効な手段となるかもしれません。

「循環経済ビジョン2020」から紐解く、日本のサーキュラーエコノミーのこれから。経済産業省インタビュー

経済産業省は2020年5月、サーキュラーエコノミーへの移行に際して今後日本が進むべき方向性