生活者と企業をつなぐ”体験型共創プラットフォーム”「PLAT UMEKITA(ぷらっとうめきた)はエシカル、サステナブル、ウェルビーイングなど新しい時代の価値観を楽しい体験に変換して提供する施設です。

IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社はTOPPAN株式会社、CINRA, Inc.、学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学の4者で「PLAT UMEKITA企画編集室」を立ち上げ、ETHICAL(倫理的な)とENTERTAINMENT(娯楽)を掛け合わせた”エシカルテインメント”をテーマに様々な体験型プログラムで都市公園の魅力を国内外に発信しています。

その取り組みの一つとして、うめきたからこれからの持続可能な未来に向けた新しい経済や都市のあり方を模索し、実践するためのラーニング・プログラムを毎週水曜日(第2回・3回はそれぞれ土曜日・火曜日実施)に行いました。

2024年10月~12月を第1期とした初回のテーマは「アップサイクル(価値がないと思われているものを、価値あるものに変える経験)」。インプットや実践を通して、自分、都市、社会の未来は、自分たち自身の手でよりよいものに変えられるという創造的自信(クリエイティブ・コンフィデンス)を取り戻す3か月です。

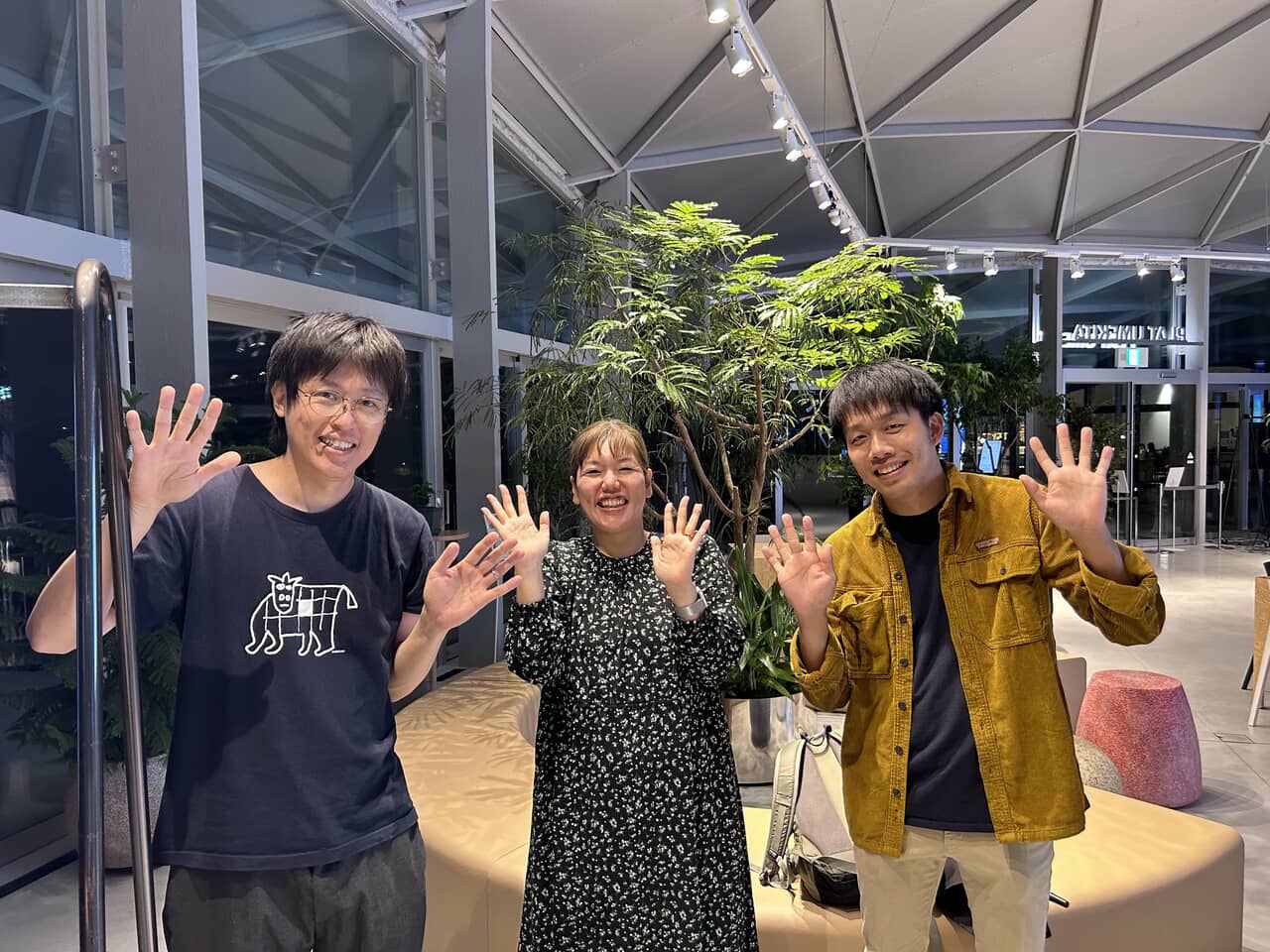

2024年10月9日(水)に迎えたキックオフでは、これからアップサイクルをともに探求する仲間となる参加者の顔合わせ、そしてアップサイクルをする中で大切になるマインドセットやサーキュラーデザインの基礎知識に関するインプットを、プチワークを交えながら和気あいあいとした雰囲気の中で行いました。

「捨てる」ってどういうこと? クリエイティビティってなんなん?

UMEKITA URBAN UPCYCLERSは、アップサイクルを学ぶ場でありながら、その過程で自身のクリエイティビティへの自信「クリエイティブ・コンフィデンス」をとり戻すこともテーマの一つとしています。そこで大切になるマインドセットを、株式会社RINNEの代表であり、東京・蔵前にあるアップサイクルを楽しみながらお酒が飲めるバー「Rinne.bar」のオーナーの小島幸代さんからお話しいただきました。Rinne.barはまさにアップサイクルを通してクリエイティブ・コンフィデンスが取り戻されるきっかけを生み出している拠点です。

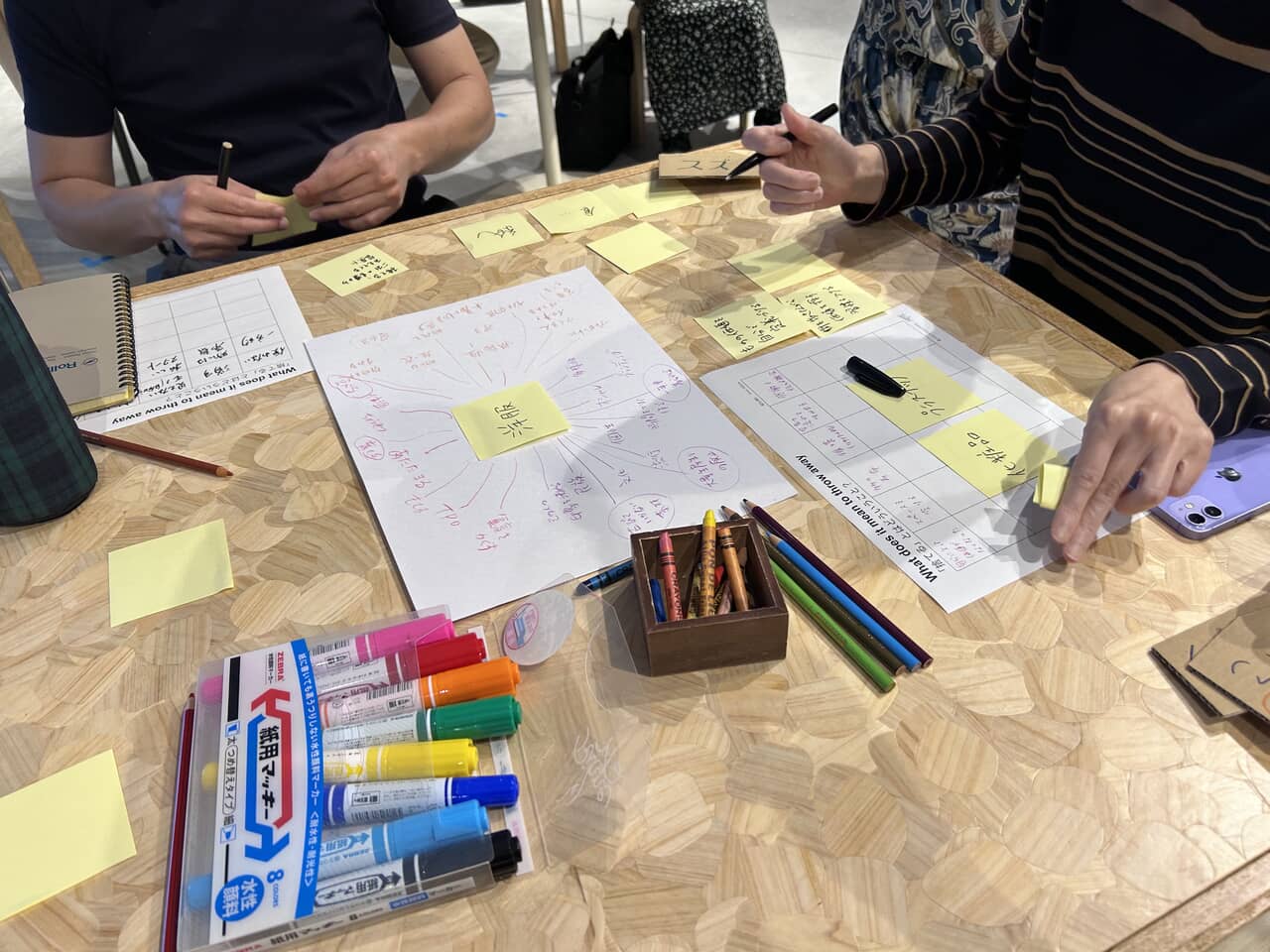

小島さんが冒頭に投げかけた問いは「『捨てる』ってどういうこと?」。30個のマスが書かれたシートが配られ、参加者それぞれが「捨てる」を言い換える言葉を書いていきます。「離れる」、「なかったことにする」、「節目」。どんどん言葉が思いつく人もいれば、なかなかペンが動かない人も。そしてシェアしてみると、「捨てる」にもとても多様な側面があることに気が付きます。

「関心を持たないと、考えなくなってしまうんですよね。たくさんのアイデアを思いつくようになる、その源になるのは、子どもの時に持っていたような『おもしろがる力』なんだと思います」

とはいえ、その「おもしろがる力」が大人になるにつれて小さくなってしまうこともあります。そこで小島さんが示したキーワードが「アンラーニング」。固定観念を外してあるもの考えることで、それまで見いだせていなかった面白さが見えてくるかもしれません。

そのアンラーニングの機会を与えてくれるのがアップサイクルだと小島さんは言います。今回参加者は、気になる「ごみ」をそれぞれ3つ挙げ、グループでそれをシェアしてから1つの「ごみ」に絞り、その価値や未来の姿を考えるワークを体験。例えば「洋服」の価値を考えてみると、「温まる」「おしゃれ」「プレゼント」など、そして未来の姿を考えてみると、「古びていかない素材」「育つ服」「食べられる服」など、思いもよらない洋服のアイデアも出されました。

「価値がなくなったと思われた『ごみ』に価値を生み出すアップサイクルこそ、アンラーニングのトリガーになると思うんです。そして、「おもしろがれる仲間」が増えていけば、未来はもっと楽しくなると思うんです」

「ごみ」とは何か?

続いて、ハーチ株式会社代表の加藤より、アップサイクルの概念についてのおさらいや、サーキュラーデザイン文脈におけるアップサイクルについてのお話がありました。そこで改めて考えた問いは「『ごみ』とは何か?」。

「誰かにとっては『ごみ』と思えるものでも、別の人にとってはまだ使えるものだったりします。例えば、古着なんかは誰かが使わなくなった服が、別の人にとって必要とされていたり、大きな価値が見出されていたりします。また日本には『資源ごみ』という言葉もあります。そう考えると、『ごみ』は見方の問題なのかもしれません」

ここで、ゲストのごみの学校・寺井正幸さんから「ごみ」という言葉の語源について、もともと「ごみ」の「ご」は落ち葉などの枯れ草を指しており、「み」は「実」であるというお話があった。つまり、「ごみ」という言葉の中にすでに、不要なものから新たなものが生まれてくるという意味があったのだ。

サーキュラーデザインの原則は、設計段階から「ごみ」が出ないようにすることだ。一方で、もし何かが「ごみ」とされているとすれば、それは本質的に「ごみ」なのではなく、間違った場所に取り残された、活用されていない「資源」と考えうるかもしれない。「ごみ」が出ないようにするサーキュラーデザインを追求することは素晴らしいことであり、求められていることだが、人間の行いである以上、「ごみ」を完全に排除することは難しいだろう。しかし、そこに新たな価値を吹き込むことができるということは希望になる。その行いこそがアップサイクルではないだろうか。

そんな希望とわくわくを持って、第2回以降もこれまで意識からこぼれ落ちてしまっていた「ごみ」を新たな視点で考えながら、触れ、「おもしろがって」いきたい。