まるでどこだかわからないほど、あたり一面真っ白。町中を覆った濃い霧が朝日を遮り、まだ11月なのに真冬を思わせる朝だった。昼に向かうにつれて次第に霧は抜け、ようやく暖かな光がまちに降り注ぎ始める。

深い山々に囲まれたここは、京都府亀岡市。京都市内から電車で20分ほど、旧丹波国の最南端に位置するまちだ。名物は、温泉やトロッコ列車、それから亀岡を流れる保津川の舟下り。桜、つつじ、紅葉、それからまるで水墨画のような雪景色など、季節ごとに移ろいゆく景色が人々を魅了する亀岡には、国内外問わず多くの観光客が訪れてきた。

京都随一の穀倉地帯であり、伝統野菜である京野菜の主な生産地。また、織田信長の家臣である明智光秀が築いた亀岡城跡など、古くからの歴史や文化を色濃く残す亀岡というまち。近年は、オーガニックのまちを目指した有機農業の推進、「かめおか霧の芸術祭」などのアートを通したまちづくりにも力を入れており、新たなプロジェクトに積極的に取り組んでいる。そんな亀岡の代名詞となりつつあるものが、もう一つある。

「ごみゼロ」。市民のエコバッグ持参率が“98%”の亀岡市では、世界に先駆けた「環境先進都市」を目指し、地球環境を守るためのさまざまな取り組みが行われている。日本初のプラスチック製レジ袋の提供禁止に始まり、市内120か所以上に点在する無料の給水スポット設置、祭りやイベントの際の食事のリユース食器での提供、小中学校の授業内で行われる川のごみ拾い、それから2,000人の市民が定期的に行うごみの清掃活動など、その範囲は広く、かかわる人も多岐にわたる。

行政から民間の事業者、個人まで。大人から小さな子どもまで。「ごみゼロ」に向けて、一人ではなく、亀岡に暮らす多くの市民たちが一歩を踏み出した亀岡。そのまちの魅力を探るべく、IDEAS FOR GOODは今回、ごみのことを正しく知る場を提供しようと活動する「ごみの学校」と共催で、1泊2日のツアーを開催した。

なぜ、これほどまで環境問題に熱心に取り組むのか。レポート前編となる本記事では、亀岡市のごみゼロ政策に携わる行政や民間の皆さんから訊いた、取り組みの実態や背景、リアルな葛藤などをお届けしていく。

亀岡市の「ごみ」との向き合い方──そこには日本中、いや地球上の「ごみ」が「ごみ」でなくなるヒントが隠されているかもしれない。

「手」作業でのごみの分別。残余年数が伸びた、ごみ埋め立て地で見た裏側

今回の1泊2日の旅路では、亀岡に携わるさまざまな方々に案内人になってもらった。最初の案内人は、亀岡市資源循環推進課の山内剛さん、大西光治さん、戸倉真也さん。三人のガイドの下、まず訪れたのは、市が運営する廃棄物の最終処分場「エコトピア亀岡」だ。

食べ物であれ、日用品であれ、何であれ、生きている限り、ほとんどの人が毎日何かしらのごみを出して生活している。だが、ごみ袋に入れて、ごみ捨て場に置いた瞬間から、私たちの多くはごみの存在を忘れる。そのごみがどこへ行き、どうなるのか。ごみの行く末に想いを巡らせられる人は、一体どれほどいるだろう……?

エコトピア亀岡で目にしたのは、従業員の方が市民によって出されたごみを一つひとつ、手選別で仕分けしている姿だった。

従業員の方たちが手作業で分別している様子。雨の日も灼熱の日も雪の日も、外で一日中作業しているそう。

分別の基準はあるものの、運ばれてくるごみは完璧に分別されている訳ではない。プラスチックなどのリサイクルできるものが、埋め立てごみと一緒に出されることもしばしば。そこで、エコトピア亀岡では、人の手によって再度、燃えるごみと埋め立てごみを分別しているという。

大西さん「手間はかかりますが、手作業による分別の工程を挟むことで、ごみの量を減らしています。燃えるごみの量は12%、埋め立てごみは25%減少。かつて、あと10年が限界とされていた埋め立て処分場は、今ではあと20年ほどは維持できるのではないかと言われています」

ごみ処理場に運び込まれた燃えるごみ

従業員の手による分別作業は、厳しい環境での骨の折れる作業。そこで亀岡市は、ごみを出す一人ひとりが分別の重要性を意識できるよう、2023年度から指定ごみ袋の名称を変更した。現在、市内で販売されているのは、「燃やすしかないごみ袋」「埋め立てるしかないごみ袋」という名称の袋。あえて直接的な言葉を使うことで、ごみの最終処理方法を意識し、適切な分別を促す狙いがある。

大西さん「年間、ごみの処理には11億円ほどの費用がかかっています。新たにごみの埋め立て場所をつくるには、さらに莫大な金額が必要。今あるものと同様の施設をつくろうとしたら100億円以上かかります。ごみをしっかりと分別することは、環境のためはもちろん、市民から頂いている税金をより良い形で使うためにも大事なことだと考えています。

また、ごみの減量化と同時に進めているのが、リサイクル可能なモノの再資源化。現在は、ペットボトルと製品プラスチック(バケツなどの硬質のプラスチック)を一緒に回収し、資源化を行っています。今後は、そうしたリサイクルプラスチックから指定ごみ袋をつくるなど、自分たちが分別して出したものが見える形で戻ってくるような循環を生み出していきたいと考えています」

企業と連携して取り組む、使用済みおむつのリサイクル

分別の拡大と再資源化に力を入れている亀岡市は、市民にごみについて考えてもらおうと、「それって本当にごみ?」をキーワードにさまざまな活動を行っている。

その一つとして同市が新たに始めたのが、使用済みおむつのリサイクルだ。亀岡市で長年、一般廃棄物の回収や資源リサイクル事業を行ってきた南丹清掃株式会社(以下、南丹清掃)、大阪の産業廃棄物処理会社である株式会社浜田(以下、浜田)とともに始めた事業で、2024年の夏に実証実験を開始した。

今回、おむつのリサイクル施設がある南丹清掃を訪れ、まだ全国的にも前例が少ない使用済みおむつの再資源化の取り組みの実態を見せてもらった。

使用済みおむつのリサイクル

「おむつは、表面が少し汚れて捨てられているだけなので、素材としてはそこまで劣化していません。なので、リサイクルしてプラスチックの部分とパルプ(紙)の部分に分け、素材としてうまく使えたらいいなと思っているんです」

そう話すのは、ごみの学校の代表であり、浜田でおむつのリサイクル事業を推進してきた寺井正幸さん。

寺井さん「おむつのリサイクルの仕組みは、実はシンプルで洗濯と似ています。大きいドラム式洗濯機のような機械の中に、どんどんおむつを放り込んでいくと、中に設置されたカッターがおむつの梱包を破っていきます。そこに、汚れを落とす溶剤を入れることで、パルプとプラスチックが溶けながら分解されていくんです。

そのままぐるぐる回し続けると、約90分で分別完了。先にプラスチックの部分がコンベアから流れ出てきて、その後、排水と一緒にパルプが流れてきて、脱水されたのちに紙の塊として出てきます」

使用済みおむつをリサイクルする機械。大きなドラム式洗濯機のようなものが数台置いてある。

現在は、市内の保育所で回収した使用済みおむつで実証実験中だが、ゆくゆくは高齢化によって増えるであろう、高齢者施設や一般家庭から出るおむつなども集めていきたいそう。

寺井さん「今後の課題は、出てきたパルプやプラスチックをもう少し高度に原料化し、新たな資源として使ってもらえるようにすること。また、処理費用をあげずに、効率的に運搬できるようにすることです。そうした課題を検討しつつ、少しずつ回収の範囲を広げていきたいと考えています」

はじまりは、一人の船頭さんから。官民を超えて広がった「ごみゼロ」への取り組み

「ごみゼロ」を目指した多岐にわたる政策を打ち出し、前例のない新たな事業にも挑戦する亀岡市。なぜ、そこまでごみや地球環境の問題に対して積極的に取り組むのか。背景には、亀岡を流れる保津川の「かつての姿」があった。

古くは平安時代以前から、丹波の木材を京都や大阪へ運ぶ水運の川として、流域の村々の繁栄に寄与してきた保津川。筏流しやのちに始まる高瀬舟を使った舟運によって、京の都の暮らしが支えられてきた。ところが、2000年代の前後から、保津川には、発泡スチロールや洗剤ボトル、大量のプラスチック製レジ袋が流れてくるように。舟下りの観光客からは、「私たちに何を見せたいの?ごみなの?」という声さえあがり始めたという。

そこで、立ち上がったのが、毎日川に入り、プラスチックごみの状況を目にしていた2人の船頭だった。

「ここに来てくれるお客さんに、ごみを見せたくない」

保津川の舟下り

その想いで、船頭たちはごみ拾いを始めた。拾っても拾っても、まるでいたちごっこのようにどんどんと流れてくるプラスチックごみを拾い続けているうちに、3人、4人と少しずつ仲間が増えていったという。

それから、保津川の保全活動が始まり、今では約2,000人の市民が、ウォーキングなどをしながら清掃活動を行う「エコウォーカー」に登録している。月に一度、それぞれがトングを持ってまちのごみを拾っているのだ。

山内さん「嵯峨嵐山の渡月橋から大阪湾までの距離は、およそ80キロメートルほど。一枚のレジ袋は、たった一日でその距離を流れていきます。だからこそ、たった一枚でも廃棄されるレジ袋を減らすことに、大きな意味があると思っているんです」

亀岡市資源循環推進課の山内さんは力を込めてそう話した。陸と川、川と海、すべてはつながり合っている。川や海に流れ出たごみは海の生き物が食べ、やがて私たちの口に入る。まちの風景を守るために始まった活動は、私たちの健康、そして地球の健康を守ることにつながっていた。

丁寧なコミュニケーションがつないだレジ袋廃止への道

2人の船頭による川の清掃活動が始まったのが2004年。その後、川の保全を目指す市民による団体「プロジェクト保津川」が立ち上がり、2012年には、海のないまちとして初めて、亀岡で「海ごみサミット」が開催された。それから2018年に「ゼロエミッション計画」、2019年に現市長による「プラごみゼロ」が宣言が行われ、ついに2020年、レジ袋提供禁止条例が可決。翌年1月1日に施行された。

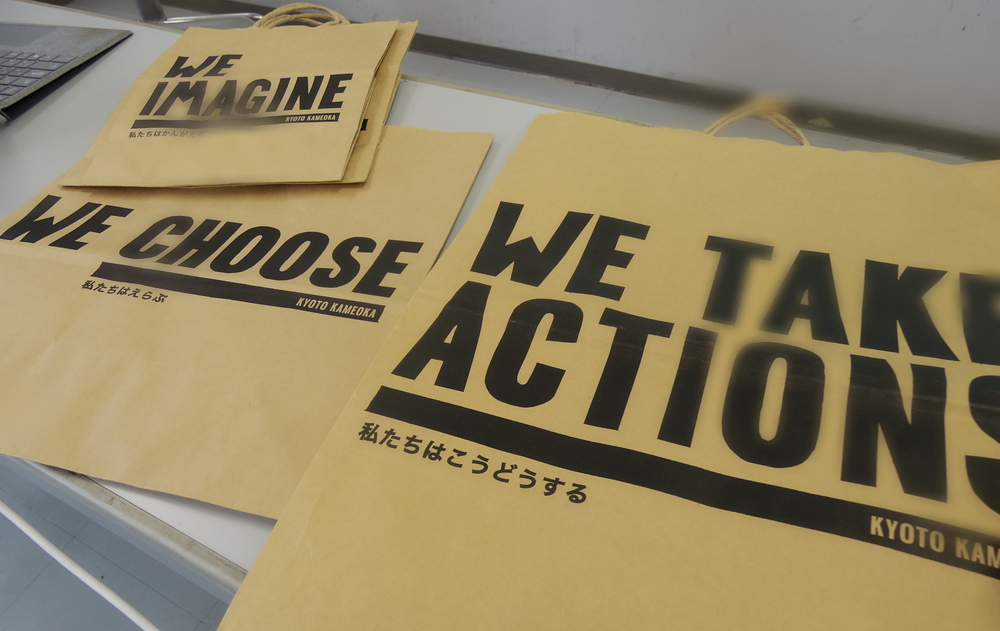

亀岡市で提供される紙袋

生分解性であろうと、紙袋をのぞく一切のレジ袋の提供を禁止。マクドナルドやスターバックスなどのグローバルチェーン店であっても、商品は有料の紙袋で提供される。そんな全国初の試みまでの道のりは、簡単ではなかったという。

山内さん「レジ袋の禁止について、最初は反発があったのも事実です。コンビニやスーパーからは、万引きの増加や売り上げの減少を懸念する声もありました。それに対して、市民や事業者、あらゆる人たちに向けて説明会を開き、私たちの想いを丁寧に説明しました。きちんと話せば、皆さん理解してくれましたし、実際にやってみた結果、懸念していたような問題は起こりませんでした」

地道なプロセスを積み重ね、施行に至ったプラスチック製ごみ袋の提供禁止条例。条例という形態にまとめることについて、山内さんはこう話す。

資源循環推進部・山内さん

山内さん「条例の施行前は、国民一人当たり年間300枚、つまり一日一枚のレジ袋を使っていました。であれば、一人ひとりの使い捨てプラスチックへの意識を変える『マイクロチェンジ(小さな変化)』が大切ではないかと感じたんです。市民も事業者も、全員がより良い地球環境のための小さな一歩を踏み出せるルール。それが、条例というものだと思っています」

思わず持ちたくなる。亀岡らしさとおしゃれさを追求したエコバッグ

みんなが一歩踏み出すためのきっかけになるのが条例。その一歩である「マイバッグの持参」が楽しくなるように。亀岡では、かっこよくてスマートでおしゃれなエコバッグがつくられている。強度が高く、カラフルなパラグライダーをアップサイクルしたエコバッグ「HOZUBAG」だ。

HOZUBAG

始まりは、2019年。亀岡で2018年から続く、アートを通じた地域創生プロジェクト「かめおか霧の芸術祭」と同時開催された「KAMEOKA FLYBAG Project」。亀岡駅前の広場で、7、8メートルの巨大なバッグから好きな部分を切り取ってエコバッグをつくるワークショップが開催された。それは、エコバッグ啓蒙のイベントとして終わるはずだったが、「やるなら、小さくてもいいから本質的に社会を変えるようなアクションにつなげたい」というアーティストの想いから、拠点を設け、地域の雇用を生みながら事業として続けられることになった。

ツアー中、エコバッグづくりを体験。好きな生地を選び、そこから型を取るため裁断していく。それを縫い合わせてもらいバッグができた

そうして、全国のパラグライダー教室や個人ユーザーが所有する使用済みパラグライダーの行き場が亀岡に誕生。それまでなかった資源循環の流れが生まれた。そんなHOZUBAGの活動は、日本国内にとどまらず、パリのギャラリーでの展示やニューヨークでの販売など世界に広がっている。

山内さん「『思わず持ちたくなるエコバッグをつくろう!』という想いから、アートプロジェクトとコラボして始めた取り組みでした。おしゃれだからという理由で持っていたとしても、HOZUBAGを持っていること自体が、環境の取り組みに参加していることになる。スマートさやかっこよさ。そういった要素も持続可能な事業にしていくうえで大事だと感じています」

ものを介して育まれるつながりとコミュニティ

亀岡というまちに広がり続ける、循環経済を促す様々な取り組み。地域の特性を活かした「亀岡だからこそできる」活動は、そのまちの魅力となり、市民の誇りにもなっているように感じた。そうした地域に寄り添った活動はまた、まちの「つながり」をも生んでいた。

行政と企業と連携しながら広げてきた給水スポットやリユース食器の普及、ペットボトルやステンレスボトル回収の取り組み。それから、家庭内の不要なものとものを交換する物々交換市──環境をテーマにものを介在しながらも、個人、企業、そして行政と、皆がつながり合っていた。ツアーのなかで、山内さんはこのように話した。

「環境への取り組みはもちろん大事ですが、それを通してやりたいのは、コミュニティの活性化。つながりをつくることで、まちに賑わいを生みたいですし、環境政策だけでなく子育て支援もやりたいと思っています。ですが、自治体だけでできることは限られています。だからこそ、地域の人や企業など、色々な方々と協力しながら持続可能な形でやっていきたいと思っているんです」

一つ一つ、一人ひとりと丁寧にかかわっていく地道さと楽しむ気持ち、そして協力を大事にする亀岡の人々の姿勢。地球の未来を想う人と人がつながり合うことで、まちも、それぞれの生活も豊かになっていた。亀岡で暮らし、生きる人たちのポジティブなエネルギーが生み出す循環。それは、亀岡の魅力としてまちじゅうに溢れていた。

【関連記事】このまちの良さは、足元に。亀岡の“暮らしの歴史”に学ぶ循環経済のヒント【ツアーレポート後編】

【参照サイト】ごみの学校

【参照サイト】亀岡市役所公式HP

【参照サイト】HOZUBAG

【参照サイト】京都・亀岡 保津川下り