最近ではビジネスの世界でも「SDGs(国連の持続可能な開発目標)」という言葉を頻繁に聞くようになってきた。SDGsを経営や事業開発に活かそうと取り組んでいる企業も多いが、日本のSDGs達成度ランキングは世界で15位となっており、特に欧州諸国と比較してサステナビリティの分野で日本は遅れをとっているという認識が一般的だ。

しかし、企業のサステナビリティという視点で見ると、実は日本は世界でもっともサステナブルな企業が多い国でもあるという事実をご存じだろうか?

日本には創業100年以上の企業が33,000社以上あり、創業200年以上の企業数も3,000社を超える。さらに創業1,000年を超える超老舗企業も8社あり、世界全体で1,000年以上継続している企業14社のうち、実に半数以上が日本に集中しているのだ。創業年数の上位5社も全て日本企業が独占している。

このように、日本には世界で最もサステナブルな企業が多く存在するという事実がある。その理由を日本の文化と歴史の中心を担ってきたお寺と神社から紐解き、サステナブルなビジネスのエッセンスを探るべく、一般社団法人サステナブル・ビジネス・ハブ(以下、SBH)は9月21日・22日の2日間にかけて京都・興聖寺にて「京都の神社・お寺から持続可能なビジネスのエッセンスを学ぶ体験」を開催した。

今回は、2日間・全四部にわたる体験セッションの内容から特に印象的だった部分をご紹介したい。

第一部:お寺の歴史から学ぶ

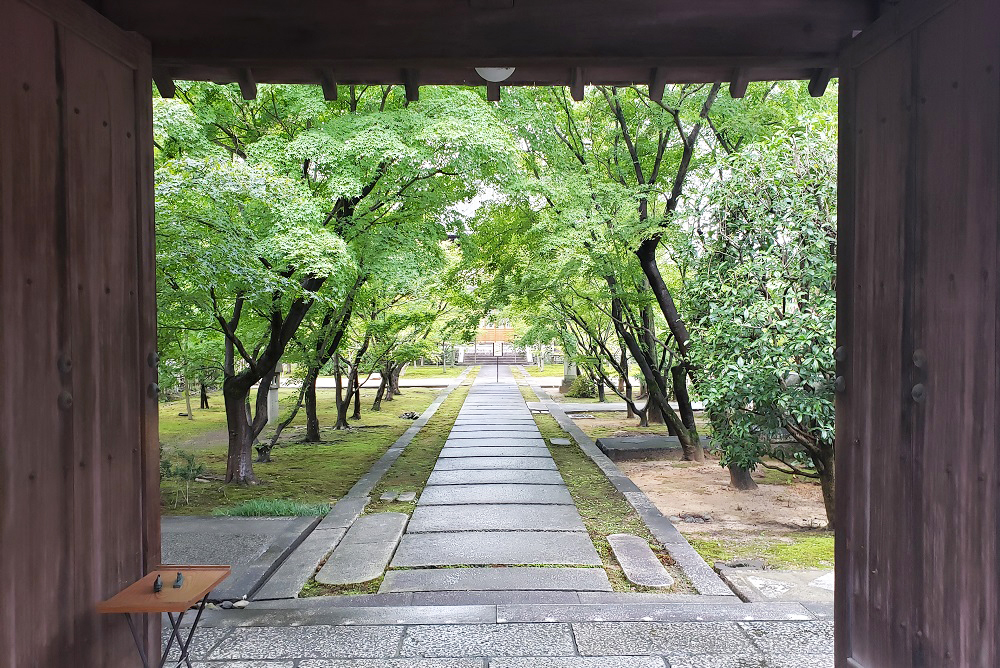

今回の体験の舞台となったのは、京都市上京区にある臨済宗興聖寺派本山の寺院「興聖寺」。普段は一般公開されていない寺社の境内に一歩足を踏み入れると、そこはまるで別世界のように美しい。雑音一つない凛とした静寂の中で、400年以上の歴史をそのまま閉じ込めたかのような神聖な空気を全身で感じることができる。お寺の中で五感を研ぎ澄まし、自然と自分とのつながりを感じながら持続可能性について考える。まさに都会では味わえない特別な体験だ。

臨済宗興聖寺

最初の講師は、SBHの代表理事を務めるTANEDA代表の種田成昭氏。「興聖寺の歴史と文化」「お寺の歴史・文化とサステナブル・ビジネス」というテーマで、お寺と日本の歴史・文化に込められたサステナブルな考え方について話し合った。

「風流」と「侘び寂び」

今回の体験の舞台となった興聖寺は、戦国から江戸時代にかけて活躍した武将、古田織部が建てたお寺だ。この古田織部は千利休とともに茶の湯を大成させた人物で、千利休の高弟七人「利休七哲」の一人でもある。

種田氏は、日本にお茶の文化が伝来して普及した背景に触れながら、古くは万葉集にも登場し、平安時代から室町時代にかけて栄えた「風流」という考え方と、その対極として戦国時代以降に登場する千利休の「侘び寂び」の考え方との対比が、現代のサステナブル・ビジネスを考えるうえでのヒントになると話した。

「風流」とは「上品で趣がある、雅やかな」状態を意味し、華美な様子を指す。一方の「侘び寂び」とは、貧粗・不足のなかに心の充足を見出す考え方で、「不足の美」を表現する新たな美意識を意味する。戦国時代になると、華美で散財につながる「風流」の文化により農業を基盤とする統治が壊れることを恐れた大名ら政治権力は、その対極にある「侘び寂び」の考え方を広めようと、茶道を積極的に支援した。

種田氏は、この流れは、経済的な豊かさを追求するあまりに環境が破壊され、その反動としてより持続可能な暮らしを求める人々が増えている現代の状況とも重なると指摘する。日本語には「足るを知る」という言葉があるが、「侘び寂び」の考えに基づいて美意識を変えることが現代の私たちに求められていると言える。

種田成昭氏の講義。教室は興聖寺。

「ことば」に見る日本人の自然観

また、種田氏は東洋と西洋の違いとして、西洋は「分ける」「ルール」「個人」という「対自然」の考え方を持つのに対し、東洋は「つなげる」「変化」「集団」という「協自然」の考え方をするという点についても言及した。

その例として種田氏が挙げたのが「やまとことば」だ。やまとことばは日本語を構成する要素の一つで、漢語や外来語に対し、奈良時代以前からあった日本固有の言葉「和語」のことを指す。やまとことばでは「音(おん)」が重視されており、古代から日本で信仰されている「言霊(言ったことが実現する)」という概念が示すように、かつて日本では「言(コト)」と「事(コト)」を分けていなかったという。

この「やまとことば」を紐解くと、日本人が人間と自然をどのように捉えてきたかが分かる。たとえば、顔には「目」「鼻」「耳」「歯」「頬」があるが、植物にも「芽」「花」「実」「葉」「穂」が存在している。違う言葉のように思えるが、実は古代の日本語(やまとことば)では、それぞれの組は同じ語源なのだという。

つまり、かつて日本人は「人間」と「自然」を分けず、同一のものと考えていたのだ。自然を傷つけることは人間を傷つけることであり、人間を大事にすることは自然を大事にすることであるという「つながり」の感覚がごく自然にあったのだ。ここにも、サステナブルな経済を実現するためのヒントがある。

興聖寺の縁側。内と外を分けない日本ならではの建築スタイルが見える。

自分も周りも幸せにする「無財の七施」

仏教に古くからある教えとして、種田氏は「無財の七施(むざいのしちせ)」という考え方も紹介した。無財の七施とは、お金(財)を使わずとも周囲を幸せにし、自分も幸せにすることができる具体的な行動を示したもので、下記7つを日々の生活の中で実践するよう説いている。

1. 眼施:好ましい眼差しで見る。

2. 和顔施(和顔悦色施):笑顔を見せること。

3. 言辞施:粗暴でない、柔らかい言葉遣いをすること。

4. 身施:立って迎えて礼拝する。身体奉仕。

5. 心施:和と善の心で、深い供養を行うこと。 相手に共振できる柔らかな心。

6. 床座施:座る場所を譲ること。

7. 房舍施:家屋の中で自由に、行・来・座・臥を得させること。

いずれも今すぐに実践できるとてもシンプルなものばかりだが、いざ自分の日常を振り返ると、なかなかできていないという人も多いかもしれない。しかし、この七施も、自分と他者を分けて考えず、「自分は他者」であり「他者は自分」であると思えば、自然と実践できるのではないだろうか。

間仕切りはするが音は聞こえてしまう「襖」や、うちとそとを分けない「縁側」などもそうだが、日本特有の「分けない」文化を、異なる人間同士や人間と自然が共生するための関係性のデザインとして捉え直すと、そこには多くの発見がある。

プログラムの途中で用意された昼食。興聖寺の薬石料理を楽しんだ。

第二部:日本文化(茶道・煎茶道)から学ぶ

続いての講師は、グロービス経営大学院の准教授を務める傍ら、ライフワークとして煎茶道にも取り組んでいるSBH理事の沼野利和氏。沼野氏は「日本文化(茶道・煎茶道)から学ぶ」というテーマで、煎茶道とサステナビリティの関係について説明した。

対立し、融合する「美意識」

煎茶道は茶道の一種で、抹茶を用いる抹茶道とは異なり、急須などを用いて煎茶や玉露などの茶葉を煎じて飲む。もともとは中国唐時代に陸羽、盧仝が煎茶文化を伝え、江戸時代に売茶翁が文人墨客らの間で煎茶文化を広め、室町時代に確立された小笠原流礼法とともに現在の小笠原煎茶道へとつながっていく。

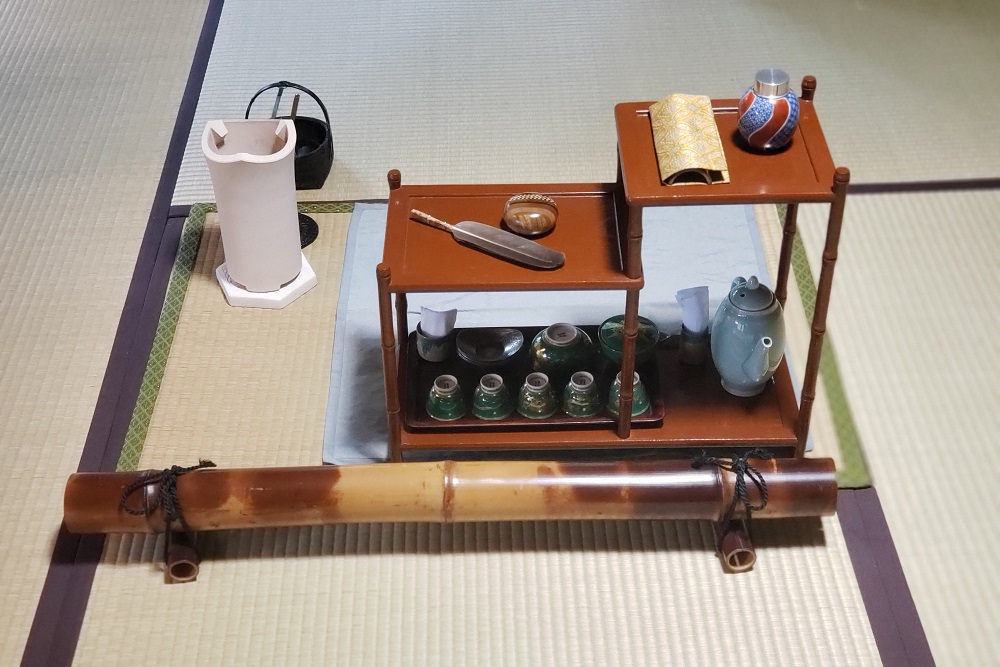

沼野氏は、煎茶道には「去俗」と「清」という二つの異なる美意識が混在しているという。たしかに、煎茶の道具を見てみると、左側は模様もない土器のようにシンプルな道具となっているのに対し、右側は模様も施された磁器となっている。

煎茶道具の一式

沼野氏によると、もともと売茶翁が煎茶を入れていたときは素朴でシンプルな道具を使っていたものの、その後に江戸時代の歌人である上田秋成が売茶翁の煎茶には美意識がないと批判して新たに美しく装飾された器を持ち込み、それが融和して現在のスタイルになったという。

この「批判はすれども否定せず」、相反するものを融合していく力こそが「和」という言葉に代表される日本文化の特徴だと沼野氏は話す。この融合する力は、種田氏が説明していた日本語にも当てはまる。現在の日本語は、もとからあった「やまとことば」に中国から伝わった漢語、そしてカタカナなどに代表される外来語を見事に融合している。外から来たものを否定せず、融和させることで新たな文化へと昇華させる力を日本人は持っていたのだ。

また、日本が異なる文化を融合する力を持っている理由について、沼野氏は「日本は最東端にあるから、大陸から伝わってきたものが出ていくところがなく、どんどんと溜まっていった。だからこそ、伝わったものを捨てることなくうまく融合させてきたのではないか」と説明した。

沼野利和氏

矛盾が内包する構造が持続性を生む

上記で説明した「融合する力」が、なぜ持続可能性と関係あるのだろうか。沼野氏は二つの例を紹介した。

一つ目は、千家十職(茶道に関わりの深い十の職業を家業とし、三千家に納めている職家)の一つとなる茶碗師を務めている「楽家(らくけ)」の家訓だ。400年以上にわたり先祖代々続いている楽家の家訓は、ずばり「何も教えない」ことだという。その意図は、「伝えるとそれを守ろうとする。しかし、誤って伝わったものすら守ろうとするため、誤りが正される機会がない。一切教えなければ、代々で優劣の差は出ても、間違いを続けることはない」からだそうだ。

二つ目の例は、小笠原煎茶道におけるお稽古の意味だ。煎茶道には、子供からするとただお茶を飲むためだけに「なぜこんなに面倒くさいことをしなければいけないのか」と思うような「型」があり、お稽古ではその「型」を身につけることが目的になっている。しかし、身についた「型」の意味については教えてもらえず、自分自身で考える必要があるという。

実際には、一つ一つの所作が美味しくお茶を飲むために必要な待ち時間まで完璧に計算し尽くされたうえで合理的に成り立っているのだが、その理由は自分自身で考えなければならない。沼野氏は、このように、まず型を体に覚えさせ、その後に意味を自ら考えるという時間軸での経験は、マーケティングにおける「経験価値」の概念とも共通し、人や組織において重要な意味を持っているのではないかと指摘した。

セッションの前には、沼野氏による煎茶体験も行われた。

また、これら二つの事例に共通するのが「相反する二つの要素を内在している」という点だ。楽家の家訓においては「伝える」と「教えない」が共存しており、煎茶道においては「型」と「自分自身で考える」という二つが共存している。このように、持続可能な仕組みには一見トレードオフにも思える矛盾した二つの要素が内在する構造が必要であり、それを実現できるのが日本文化の根底に流れる「和の心」なのではないか、というのが沼野氏の考えだ。

これは、現代のサステナブル・ビジネスにも当てはまる。SDGsは「Sustainability(持続可能性)」と「Development(発展)」という、これまで相反すると考えられていた二つの概念を統合し、持続可能な形で発展を実現しようという試みだ。ESG投資の世界では財務と非財務を統合した「統合思考」という考え方の重要性が増している。これからのビジネスは社会的価値と経済的価値の双方を追求することが求められているのだ。

沼野氏は最後に、詩人大使ポール・クロー デル氏の言葉を引用してセッションを締めた。

「私がその滅亡するのをどうしても欲しない一つの民族がある。それは日本人だ。これほど興味ある太古からの文明を持っている民族を私は他に知らない。最近の日本の大発展も私には少しも不思議ではない。彼らは貧乏だが、しかし彼らは高貴だ。」

矛盾を内包し、融合する力。日本が古来より持っていたこの文化こそが、今の時代に求められているのかもしれない。

第三部:神社の歴史から学ぶ

一日目は「お寺」の文化について学んだが、二日目は「神社」の文化からサステナブル・ビジネスのエッセンスについて学ぶところから始まった。最初の講師は引き続き種田氏が務めた。

種田氏は、神道の根本となる「惟神の道」の考え方を紹介した。惟神の道とは「随神道」とも書き、神意のまま、すなわち、人の私心を加えない本来の道のことを指す。神代より続いてきた清く明るく直き正しき道に、いささかも手を加えることなく、そのままに従って行動する道を意味するという。

神道は仏教とは異なり「教え」ではないため、具体的な経典もなく開祖もいない。「八百万の神」と呼ばれるように山、木、土、川、水などあらゆる自然や自然現象に神が宿ると考え、自然と神を一体として認識する。神道では「自然」=「あるがまま」を受け入れることを重視し、自分を含めて何かを変えることはせず、今の状態を完全であると考える。

1300年続く最もサステナブルな行事「神宮式年遷宮」

「惟神の道」の考え方を象徴する具体例として種田氏が挙げたのが、伊勢神宮にて20年ごとに行われている「神宮式年遷宮」だ。神宮では、原則として20年ごとに内宮(皇大神宮)・外宮(豊受大神宮)の二つの正宮の正殿、14の別宮の全ての社殿を造り替え、すぐ隣に神座を遷すという行事を繰り返している。時代と共に作り手は変わるものの、神宮の構造自体には全く手を加えることなく、20年ごとに全く同じ建造物を一から建て直し続けているのだ。

神宮式年遷宮の様子。左側が古い宮で、右側が建設中の新しい宮。

この式年遷宮は、記録によれば690年に第一回が行われて以降、幾度かの中断や延期があったものの、2013年の第62回式年遷宮まで約1300年にわたって継続されているという。まさに神道の中で最もサステナブルな行事なのだ。

なぜ神宮は20年ごとに建て替えられるのか。種田氏によると、その理由の一つには、建造物だけではなく「建築する技術」自体も次世代に承継するためという意図があるという。古来より続く技術を伝えるために、あえて古いものを壊し、新しく作り直すのだ。

古事記とは、要するに「融和」の話

また、種田氏は神道において「神典」とも呼ばれている日本現在最古の歴史書、「古事記」についても触れた。古事記は天武天皇の命によって稗田阿礼(ひえだのあれ)が誦習(しょうしゅう)していた「帝紀」「旧辞」を、元明天皇の命によって太安麻呂(おおのやすまろ)が「撰録」し、712年に献上したものとされており、全3巻ある。

古事記の詳細についてはここでは割愛するが、種田氏によると、古事記とはつまり「天孫族(天から降りてきた人々=大陸から渡来してきた人々)と地孫族(もともと日本に住んでいた人々)の『融和』の話」だという。沼野氏が煎茶道を例に説明した日本文化の「融合する力」は、すでに古事記の中にも見られるのだ。

種田氏は、古事記に描かれているように、異なるものがやってきたとしても相手の「あるがまま」を受け入れ、それを融和するという神道的な考え方が、組織や企業を持続可能にするうえでのヒントになると説明した。

第四部:京都の伝統的地場産業から学ぶ

最後のセッションは、一般社団法人Design Week Kyoto実行委員会の代表理事、COS KYOTO株式会社の代表取締役を務めるSBH理事の北林功氏が、「京都の伝統的地場産業から学ぶサステナブル・ビジネスのエッセンス」というテーマで話した。

北林功氏

江戸時代の循環型経済「Edonomy」

「自然への畏敬」を前提とした自律・循環・継続する世界の実現を目指し、日本が持つ文化を基盤とする事業を展開している北林氏は、「文化ビジネス」とは「世界でそこにしかない文化価値を基盤としたビジネス」であり、それは地域資源の制約を受けるため必然的にサステナビリティの追求につながるとしたうえで、「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」の考え方を紹介した。

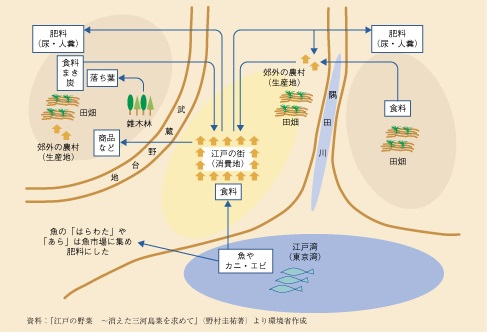

世界的なサーキュラーエコノミー推進団体のエレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの3原則として「無駄・廃棄と汚染のない世界をデザインする」「製品と原料を使い続ける」「自然のシステムを再生する」を挙げているが、北林氏によると、これらの仕組みはすでに江戸時代の日本において実現されていたという。

江戸時代の下肥を利用した循環型農業の様子。 環境省「第2節 循環型社会の歴史」より引用

北林氏は、江戸自体の資源は基本的にすべて植物性由来で、エネルギーも太陽、水力、人力で賄われていたほか、生産と消費はリサイクル・リユース・リターンを前提としていて供給資源量の範囲にとどまっており、基本的に経済は「藩」で完結し、安定した超低成長を続けていたと説明した。

同氏はこの江戸時代の経済の仕組みを「Edonomy」と名付け、Edonomyを支えた地場産業として和紙、漆器、陶磁器産業の例を挙げた。日本では、和紙、漆器、陶磁器の産地が全国各地に分散しており、陶磁器の産地も欧州と比較して圧倒的に多いが、それはものづくりが藩で完結し、藩の中で循環する仕組みができていたからだという。

これは、いま都市のサーキュラーエコノミーモデルとして注目されている「ファブシティ(まちで「ものづくり」をすることで生産と消費を完結させようとする考え方)」そのものだと同氏は語った。

価格は神が決める。奈良の「三輪そうめん」

現在の経済の在り方を見つめ直すために北林氏が挙げたもう一つの事例が、日本で最も古い神社の一つ、奈良県桜井市の三輪大社からはじまった「三輪そうめん」だ。三輪そうめんは兵庫の「揖保乃糸」、香川の「小豆島そうめん」と並んで日本三大そうめんブランドの一つとして知られているが、その価格はなんと需要と供給のバランスではなく神が決めているという。

毎年2月に三輪大社で行われる卜定祭(ぼくじょうさい)での神託により、三輪そうめんの卸値が「高値」「中値」「安値」から決定され、その価格に基づいて取引されるというのだ。北林氏は、「経済の仕組みに委ねると争いになると分かっていたからこそ、値段は神が決めるという仕組みを持つようになったのではないだろうか。価格は需要と供給が決めるという、自分たちが当たり前だと思っている資本主義の前提とは違う世界がそこにはある」と説明した。

三輪そうめんは、このスタイルで1200年以上にわたってそのブランドを維持してきたのだ。この例からは、サステナブルなブランドとは、資本主義経済の仕組みの中で繁栄するものとはまた別のものであることがよく分かる。

参加者も含めた集合写真

まとめ

2日間の体験を通じて、日本という国の進化の方法には過去も今も共通点があると感じた。「やまとことば」に漢語、外来語を融合して生まれた日本語や、古事記における天孫族と地孫族の融和、そして煎茶道における相反する矛盾の共存のすべてに共通するのは、異なる文化を否定するのではなくあるがままに受け入れ、それを見事に融合することで新たな文化を築いているという点だ。

これは、いまの日本が「SDGs」や「サーキュラーエコノミー」という海外からやってきた概念を取り入れ、それらの視点から自分たちの文化や歴史を見つめ直すことで「神道」や「Edonomy」のようにかねてから日本が持っていた文化の価値を再発見し、新たな概念を日本という歴史の文脈の中で融合しようと試みているのと非常に似ている。外から伝わる文化を素直に受け入れ、融合していける「和の文化」こそが、日本の強みなのかもしれない。

論語には「温故知新(ふるきをたずねて新しきを知る)」という言葉があるが、SDGsやサーキュラーエコノミーという新たなフレームワークを得た私たちが改めて日本の文化を見つめ直してみると、そこには多くの発見がある。そう実感させられる2日間だった。

【参照サイト】The Oldest Companies Still Operating Today

【参照サイト】一般社団法人サステナブル・ビジネス・ハブ

【参照サイト】興聖寺