2024年10月、IDEAS FOR GOOD編集部は、エネルギー移行とサーキュラーエコノミーの最前線を探るため、フィンランドを訪れた。

フィンランドは、再生可能エネルギー政策と水素経済を推進するクリーンエネルギーの先進国として注目を集めている。人口約550万の小国ながらも、2035年のカーボンニュートラル達成という野心的な目標を掲げ、技術と国土を活かしたエネルギー改革を加速させている。その取り組みは単なるエネルギー転換にとどまらず、市民と企業が主体となり、経済競争力を高める脱炭素社会の構築を目指す点が特徴だ。

具体的には、2016年に策定された国家サーキュラーエコノミーロードマップのもと、持続可能な食料システム、森林資源の活用、技術革新、交通・物流、国際協力といった重点分野を定め、気候変動対策との相乗効果を狙っている。また、2030年までに電力の100%非化石化、2029年までに石炭火力の完全廃止を達成するという欧州でも先進的な目標を掲げる。さらに、水素を活用した産業の脱炭素化や、風力発電の収益を地域社会に還元するモデルなど、脱炭素を「コスト」ではなく「投資」として位置付ける姿勢が際立つ。

今回の取材では、これらの政策を推進するカイ・ミュッカネン環境・気候大臣に話を聞き、フィンランドの脱炭素戦略の最前線を紐解き、「生き延びるだけではなく、繁栄する脱炭素の道」を探る。

話者プロフィール:カイ・ミュッカネン(Kai Mykkänen)フィンランド環境・気候大臣

フィンランドのエスポー生まれ。タンペレ大学で社会科学(経済学)修士号を取得後、フィンランド産業連盟会長や経済大臣特別顧問、フィンランド産業東オフィス副CEOなどを歴任。2015年に国会議員に初当選し、2016年より外国貿易・開発大臣、2018年からは内務大臣を務めた。2023年6月よりペッテリ・オルポ政権で気候・環境大臣に就任。環境政策やエネルギー転換を推進し、持続可能な未来を目指している。(※2024年10月取材時点)

フィンランドのエスポー生まれ。タンペレ大学で社会科学(経済学)修士号を取得後、フィンランド産業連盟会長や経済大臣特別顧問、フィンランド産業東オフィス副CEOなどを歴任。2015年に国会議員に初当選し、2016年より外国貿易・開発大臣、2018年からは内務大臣を務めた。2023年6月よりペッテリ・オルポ政権で気候・環境大臣に就任。環境政策やエネルギー転換を推進し、持続可能な未来を目指している。(※2024年10月取材時点)

背景・フィンランドのカーボンニュートラルと「水素経済基盤構築」の目標

Q. 2035年までに脱炭素を達成するという目標に対し、フィンランドの取り組みは現状どのようなものなのでしょうか。

フィンランドが2035年までにカーボンニュートラルを達成するためには、「①エネルギー移行の加速」「②産業・暖房分野の脱化石燃料化」「③モビリティのグリーン化」の3つが主要な課題です。

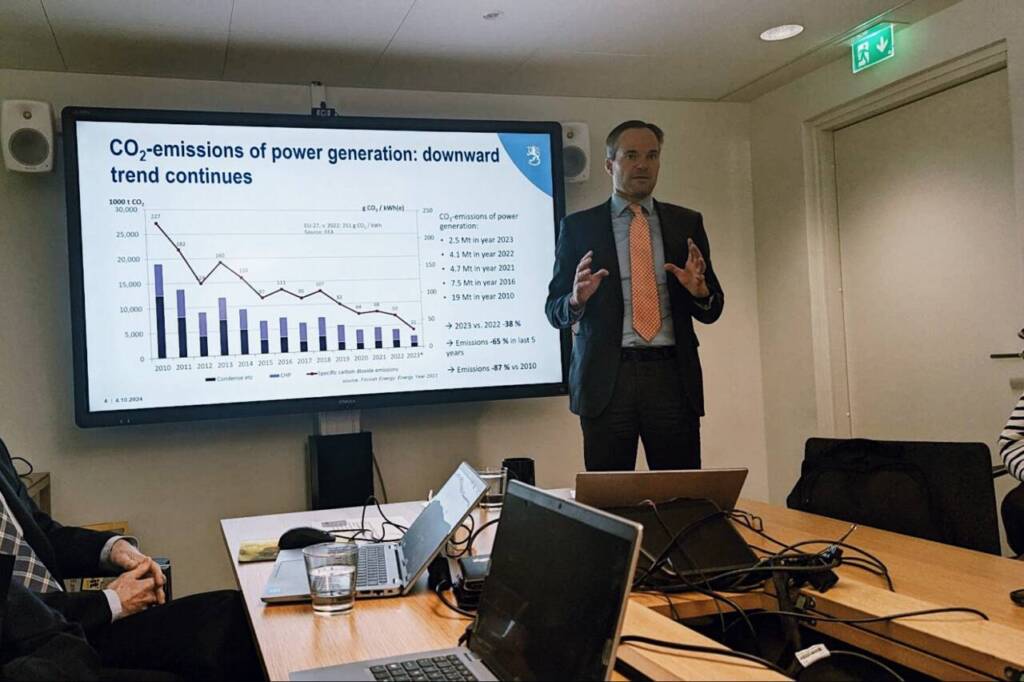

フィンランドではすでに電力の95%が非化石燃料由来となっており、エネルギー転換において大きな成功を収めています。

これは電力部門におけるフィンランドの取り組みの成果であり、クリーンな電力が政策の基盤になっています。過去50年を振り返れば、以前は電力の大部分が化石燃料に依存していましたが、2010年から電力において温室効果ガス排出量を劇的に削減してきました。現在では90%以上の削減に成功しています。特筆すべきは、2035年までに電力業界がネットゼロを達成する見込みで、これは世界的に見ても非常に先進的な例と言えます。

風力発電については、陸上・洋上ともに増強の余地が多く、新規プロジェクトが進行中です(※)。また、原子力についても拡大を続けており、2023年にはヨーロッパ最大級の新型原子炉(オルキルオト第3原子炉)が稼働を開始しました。

さらに、フィンランドはデンマーク、ノルウェー、スウェーデンと北欧電力ネットワーク(Nordic Electricity Grid)により電力市場が統合されており、これらの国とともに再エネ市場の基盤を確立しています。

電力コストの面でもフィンランドは強みを持っています。2023年の電力価格は欧州で2番目に低く(ノルウェーに次ぐ)、再エネプロジェクトを進める企業や投資家にとって非常に魅力的な環境を提供しており、これが欧州エネルギー市場でのフィンランドの競争力を強固なものにしています。

※フィンランドの風力発電設備容量はすでに6,900メガワットに達し、国内電力の14%を供給しているが、2030年までにその割合は倍増する見通し。計画中の追加分を含めるとその20倍以上に拡大する可能性がある。

産業の脱炭素化は水素がカギを握る

Q. 産業の脱炭素化についてはどうでしょうか。

もうひとつの重点分野となるのが、産業、特に鉄鋼や化学産業と、暖房分野での脱化石燃料です。

産業部門では、鉄鋼業や化学産業において水素技術を活用したプロセスへの移行が進んでいます。例として挙げられるのは、最大の化石燃料使用拠点であるNesteの製油所とSSABの製鉄所による、水素利用への移行計画です。この2つの工場が化石燃料を使用しなくなるだけで、国内の乗用車全体の排出量を削減するのと同等の効果があると試算されているほど、大きな影響があると言われています。これは、フィンランドが化石燃料依存から脱却するうえでの重要なステップであり、産業部門がカーボンニュートラルへの道を先導する役割を果たしているのです(※)。

北国のフィンランドにとって、暖房は消費エネルギーが大きく、インパクトの大きい分野です。フィンランドでは地域暖房が主流ですが、特に首都圏では大きな改革が進んでいます。例えば、マイクロソフトのデータセンターからの排熱を利用して、35万人分の地域暖房を供給する計画が進行中です。この取り組みは、ヒートポンプ、地熱、余剰熱の活用など、多様な技術によって支えられています。さらに、ヘルシンキでは2035年までにモジュール型小型原子炉(SMR)を暖房用途で稼働させる計画も進行中です。

首都圏の最後の石炭火力発電所も来年には閉鎖されます。このように、化石燃料に依存しない暖房システムの構築は着実に進んでいます。

課題としては、エネルギー集約型産業での技術革新が必須であり、これにはコスト競争力を維持するための政府支援が求められます。また、地方地域では、都市部と比較して暖房システムの転換が遅れており、統一的なインフラ整備が課題です。

Photo by 西崎こずえ

※ 水素に関する国家戦略は、2020年に発表された「フィンランド水素ロードマップ」に基づいており、クリーン水素の製造拡大、産業応用、そして輸出による経済活性化が明確に示されている。目標発表自体は、2019年のドイツ「国家水素戦略」策定などと比べるとやや遅めのタイミングではあったが、フィンランドはそのエネルギー資源のクリーンさと安定した電力供給を強みに、すでに35以上の水素プロジェクトを推進中だ。特に、風力や水力を利用した再エネ由来の電力で水素を製造し、それを化学産業や輸送産業向けに供給するというモデルがフィンランド独自の強みとなっている。

原子力は、再生可能エネルギーを補完する役割

Q. フィンランドは原子力発電をどのように位置付けているのでしょうか?

フィンランドは、原子力を再生可能エネルギーを補完する役割として捉えています。短期的には原子力は安定供給に必要ですが、長期的には再生可能エネルギーとグリーン水素が主役となるでしょう。現在、原子力が私たちの電力供給の約40%を占めています。

2023年にヨーロッパ最大の新型原子炉オルキルオト第3原子炉が稼働し、フィンランドのエネルギー供給に安定性をもたらすとともに、化石燃料の依存度を飛躍的に減らすことつながりました。

原子力は炭素を排出しない安定的な供給源ですが、廃棄物管理や社会的受容性といった課題を克服する必要があります。これらに取り組むことで、原子力は引き続き重要な役割を果たすでしょう。

フィンランドは原子力発電により発生する廃棄物処理についても先進的な取り組みを進めます。世界初の高レベル放射性廃棄物最終処分場「オンカロ」が2025年以降に稼働予定です。オンカロは前述の新型原子炉オルキルオト同様にオルキルオト島に位置する。地下400メートル以上の岩盤内に使用済み核燃料を封じ込め、長期間の安全性を確保する設計です。

計画初期段階からの透明性ある住民参加や、処分場の設置による地域税収、雇用創出といったメリットが大きな役割を果たしています。また、フィンランド国民の科学的根拠に対する高い信頼も、住民反発を抑える要因となっているのです。

写真提供:TVO/Minna Laine

モビリティのグリーン化。フィンランドに不可欠な長距離輸送の脱炭素

Q. モビリティのグリーン化についても教えてください。

フィンランドは2035年のカーボンニュートラル目標を達成するために、モビリティ(交通・輸送)セクターの脱炭素化を重要な柱としています。

公共交通機関については都市部を中心に電動のものへ移行が進んでいます。例えば、ヘルシンキでは電動バスやトラムの導入が進み、都市内の温室効果ガス排出削減に寄与しています。また、政府としてEV普及を促進するための補助金制度や充電インフラの整備を強化しており、2024年時点でEVが新車販売の20%以上を占めるまでに至っています。

また、航空部門では、持続可能な航空燃料(SAF)の導入が急務です。フィンランドのNeste社は廃油や植物油を原料とするSAFの開発をしており、これにより従来の化石燃料と比較してCO2排出量を最大80%削減できるとされています。

一方で、公共交通とEVの普及についての取り組みは都市部に偏っており、地方の公共交通やEVインフラの整備が課題として残されています。特に、寒冷な気候や広大な国土が、EVの普及を難しくしている要因として挙げられます。

さらに、フィンランドの地理的条件と経済構造から、長距離輸送の脱炭素化は避けて通れない課題です。特に貨物輸送においては、鉄道や大型トラックが主要な手段であり、これらの電化や水素燃料電池の導入が検討されていますが、現時点ではコストやインフラ整備の遅れが進展を妨げているのです。

他国との連携は?日本との連携もカギ

Q. フィンランドの気候政策は、他国とどのように連携しているのですか?

フィンランドはEU圏内における気候政策の模範となることを目指しています。EU全体が2030年までに排出量を55%削減するという目標を掲げていますが、実際にフィンランドはそれを超える意欲的な目標を設定・実施することで、全体の気候行動を牽引したいと考えています。逆に、EUの枠組みも私たちに追い風になっています。EUの排出権取引制度(ETS)の改革が進んだおかげで、電力部門での急速な脱炭素化が可能になりました。

また、再生可能エネルギー技術やバイオテクノロジー分野では、日本とフィンランドの連携が期待されています。特に、サーキュラーエコノミー分野での共同プロジェクトには大きな可能性があると考えています。私たちは、日本の企業や研究機関と協力し、バイオテクノロジーや再生可能エネルギー技術の分野で進展を遂げています。特に、サーキュラーエコノミーにおける日本との連携には大きな期待を寄せています。

フィンランドは、気候政策を単なる環境保護だけでなく、経済的成功の鍵と位置付けているのです。グリーン経済でリーダーシップを取ることは、環境保護だけでなく、経済的な成功ももたらします。私たちは、持続可能なビジネスモデルを通じて、国際競争力を高める機会を創出しています。

ただ生き延びるだけでなく、繁栄する方法を見つけるために。市民とともに進める気候政策

Q. ロシアからの脅威だけがエネルギー移行の引き金となったのでしょうか?

ロシアのウクライナ侵攻は大きな転機となりましたが、フィンランドはそれ以前から再生可能エネルギーへの移行を進めていました。2018年には石炭使用の禁止を法制化し、エネルギー企業も準備を進めていたため、侵攻はその流れを加速させる要因となりました。

フィンランドは長年ロシアの天然ガスや石油を輸入していましたが、2022年の侵攻を機に、ロシア産エネルギーの輸入を完全停止し、再生可能エネルギーへの転換を本格化しました。同年更新された「国家気候・エネルギー戦略」では、エネルギー自立を最優先課題に位置づけています。

また、1939年の「冬戦争」でソ連の侵略を受けた歴史を持つフィンランドにとって、ロシア依存からの脱却は、気候政策だけでなく安全保障の観点からも重要なテーマとなっています。

Q. フィンランドの気候政策で、教育や市民意識向上はどのように役立っているのでしょうか?

フィンランドは、市民の理解と参加を促進するための教育やキャンペーンに力を入れており、学校のカリキュラムに気候変動や持続可能性に関する教育を導入しました。また、家庭でのエネルギー効率向上やリサイクル率の促進を目的とした情報提供キャンペーンを展開しています。地域コミュニティが気候行動に参加できる仕組みを作ることで、市民全体が政策の実効性を高める力となります。

市民全体が気候行動に参加することで、政策がより実効性を持つのです。教育はその重要な柱の一つです。

Q. 気候政策推進の中で、どのような反対意見や障害があるのでしょうか?

政策を推進する中では、一部産業界や政治勢力から、「気候政策が経済活動を阻害する」という批判や、再エネ施設(特に風力発電所)建設に対する地域住民の反対があります。

これに対して私たちは、対話と透明性を重視し、地域コミュニティと積極的に対話を行っています。再エネプロジェクトのメリットを共有することで、地域社会での支持を得る努力を続けています。

具体例として、風力発電プロジェクトの収益を地域社会に還元する仕組みを採用しています。フィンランドでは、風力発電所の不動産税収を地元自治体が直接利用できる仕組みがあります。この制度が地域住民の支持を得る鍵となっています。

フィンランドは、気候危機の時代に、ただ生き延びるだけでなく、繁栄する方法を見つけたいのです。そのためには、国民一人ひとりの努力と国際的な協力が必要です。

フィンランドの環境NGOは、森林伐採がCO2吸収力の低下を引き起こしているとして、政府の気候政策に対し批判を強めています。特に、2020年代に入ってからこの問題は顕著化しており、伐採の加速がカーボンニュートラル目標と矛盾しているとの指摘がなされているのです。

これに対し、政府は2022年以降、森林再生プロジェクトや持続可能な森林管理基準の強化を進めるなどの対応を始めています。特に、都市部では再生可能エネルギーの利用をさらに拡大し、森林伐採への依存を減らす政策調整が行われています。しかし、地方での進展には課題が残されており、地域間の格差を埋める努力が今後も必要です。

取材後記

フィンランドの気候政策は、長期的な目標設定、地域社会や企業との協働、そして教育を通じた市民参加を基盤とし、経済成長と環境保護を両立している。これらの取り組みは、日本においてもエネルギー転換や産業の脱炭素化を加速するための実践的なヒントを投げかける。

持続可能な未来を築くには、政策の一貫性と多層的なパートナーシップがカギとなるはずである。

アイキャッチ写真:Masato Sezawa

(取材協力:ビジネスフィンランド・駐日フィンランド大使館)

Edited by Erika Tomiyama