「循環こそ、未来のエネルギーだ」──そう信じて進む国がある。

フィンランドは、サーキュラーエコノミーを脱炭素の主要戦略とし、2035年のカーボンニュートラル達成を掲げる。森林資源を活用したバイオエコノミー、金属資源のバッテリー循環、そして産業間での資源共有を進める共生型エコシステムなど、フィンランドの独自モデルが形成され、進化を遂げているのだ。

▶️ 「気候危機の時代をただ生き延びるだけでは足りない」フィンランド環境大臣に聞く、脱炭素と繁栄への道

▶️ エネルギー自立を目指す北欧。フィンランド「水素経済」の最前線

フィンランドでは、サーキュラーエコノミーがどのように捉えられ、脱炭素戦略に活用されているのか?本記事では、フィンランド政府や先進企業への取材から得られた示唆を共有する。

目次

持続可能な製品設計や資源利用の最適化を法的に義務づける。フィンランドの新「サーキュラーエコノミー法」

「フィンランドは、サーキュラーエコノミーにおいてパイオニアとしての役割を果たしてきました。サーキュラーエコノミーは単に廃棄物を循環させるだけでなく、自然資源を保護し、気候変動への対策や経済成長の手段を提供するものです」

フィンランド環境省サーキュラーエコノミーユニット・ディレクターのヤルモ・ムールマンさんはそう話す。

フィンランドは、2035年までにカーボンニュートラルを達成することを目標に掲げており、その基盤となるのがサーキュラーエコノミーだとしている。政府は、再生可能エネルギーの拡大、CO2排出量の削減、自然を活用した炭素吸収を3つの柱とし、この実現に向けた政策を推進している。

2016年には独立系イノベーション基金Sitraと協力し、サーキュラーエコノミーのロードマップを策定。2017年には世界初の「世界サーキュラーエコノミーフォーラム」を開催し、国際的な議論をリードしてきた。2021年には政府と主要ステークホルダーが協力し、「サーキュラーエコノミー推進のための戦略プログラム」を策定。これにより、一次原材料の消費量を2015年レベル以下に抑えること、資源生産性を2035年までに倍増させること、再生原材料の使用率を倍増させることが目標として定められた。

また、EUのエコデザイン指令やデジタルプロダクトパスポートに対応するため、フィンランドでは現行の廃棄物法を新たな「サーキュラーエコノミー法」へ移行する準備が進められている。従来の法律は主に「廃棄物処理」などの下流対策に重点を置いていたが、2026年に施行される新法では資源利用のあり方そのものを変革することを目的としている。

森林とレアメタルがカギ。フィンランドが描く核心

ビジネスフィンランドで廃棄ゼロを目指すサーキュラートランジションを担当するオウティ・スオミさんは、フィンランドにおけるサーキュラーエコノミーの重点分野について次のように語る。

「フィンランドは林業や鉱業が盛んで、他国の産業に原材料を提供する立場にあります。そのため、サーキュラーエコノミーを推進する上で、こうした資源採取・採掘のあり方を根本から見直す必要があります。特に、森林を活用するバイオエコノミー、レアメタルの循環を軸とするバッテリーの循環が、フィンランドのサーキュラーエコノミーの核を担います」

フィンランドの森林について話すビジネスフィンランドのオウティ・スオミさん/撮影:西崎こずえ

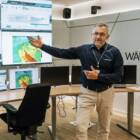

具体的にフィンランドは、林業、パルプ産業、建設業におけるバイオベース素材の高付加価値化、金属・鉱物分野における資源循環の強化、デジタル技術とデータ活用による価値創造、新たなビジネスモデルの創出といった取り組みに注力している。

特に、フィンランドのサーキュラーエコノミーを支えるカギとなるのが、豊富な森林資源だ。同国はヨーロッパで最も森林が多く、国土の86%以上が森林に覆われている。そのうち13%は保護地域として管理され、残る森林もプライベートオーナーによって適切に管理されているのだ。

「フィンランドでは、年間の森林成長量が伐採量を上回るよう調整されており、さらに、サステナブルな森林管理を保証するための認証制度が整備されています。特に、国際的に認められた森林認証制度であり、持続可能な森林経営を促進するPEFC認証(汎欧州森林認証制度:Pan European Forest Certification Schemes)は、フィンランドの森の90%で取得されており、森林資源の持続可能な利用を支えているのです」

インベスト・イン・フィンランドでバイオエコノミー・サーキュラーエコノミーを担当するユハ・ペルトマキさんは、フィンランドにおける森林資源の役割について次のように語る。

「フィンランドにとって、豊富な森林資源を活用しながらCO2排出量を抑え、資源循環を確保することは理想であり、同時に現実的な戦略です。私たちのビジョンは、まず森林を活用して大気中のCO2を吸収すること、そして化石燃料を完全に排除することにあります」

フィンランドの森林は年間約1億立方メートル成長しており、その80%がサステナブルな方法で活用されていると同氏は語る。伐採された木材は建築用材や長寿命製品として利用され、炭素を長期間固定化。一方で、未利用分はそのまま炭素吸収源として保持される。

さらに、木材はコンクリートに代わる環境負荷の低いバイオ建材としての活用が進められており、木材の加工時に発生する残渣も燃料やパルプ素材、バイオプラスチックなどへと再利用される。これにより、化石燃料の使用を減らし、持続可能な資源循環モデルを実現している。

フィンランドは豊富にある森林から得られる価値の最大化に注力する/出典:ビジネスフィンランド

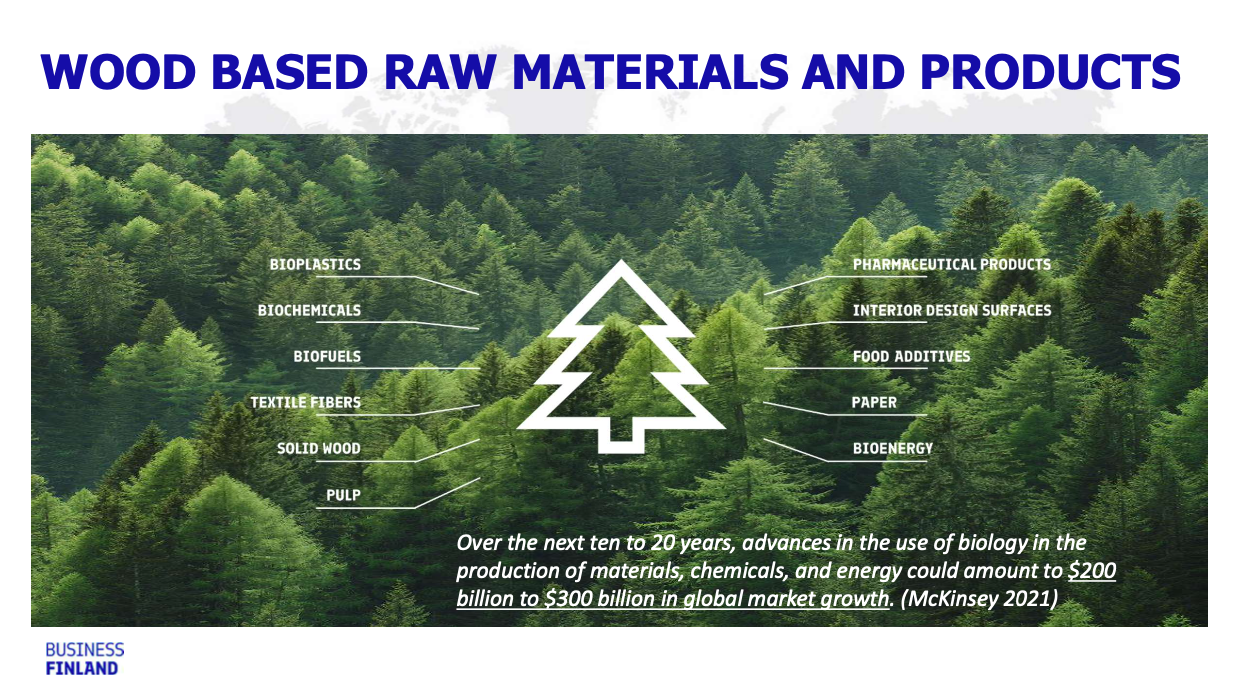

ビジネスフィンランドのオウティ・スオミさんによると、フィンランドはバイオエコノミーが経済・資源の中心を担う国であることから、この分野に特化した国家戦略「高付加価値に続くサステナビリティ(Sustainably towards higher value added)」を策定している。

このビジョンでは、将来的に炭素系材料の需要がどのように変化するかを見極め、より高付加価値の製品やサービスを生み出すことを目指している。その具体的な目標として、2035年までにバイオエコノミーの付加価値を2019年の260億ユーロからほぼ倍の500億ユーロに拡大することを掲げている。

「目新しさはないかもしれませんが、急速に拡大するリサイクル原材料市場や、今後倍増が見込まれるバイオベース素材、さらにはCO2を活用した新素材への対応は、脱炭素目標の達成だけでなく、経済成長の確実な推進にも不可欠だといえるでしょう」

出典:バイオエコノミーに特化した国家戦略戦略『高付加価値に続くサステナビリティ(Sustainably towards higher value added・2022年更新)』より

金属・鉱物分野のループを閉じ、バッテリーのサーキュラーエコノミー実現に注力

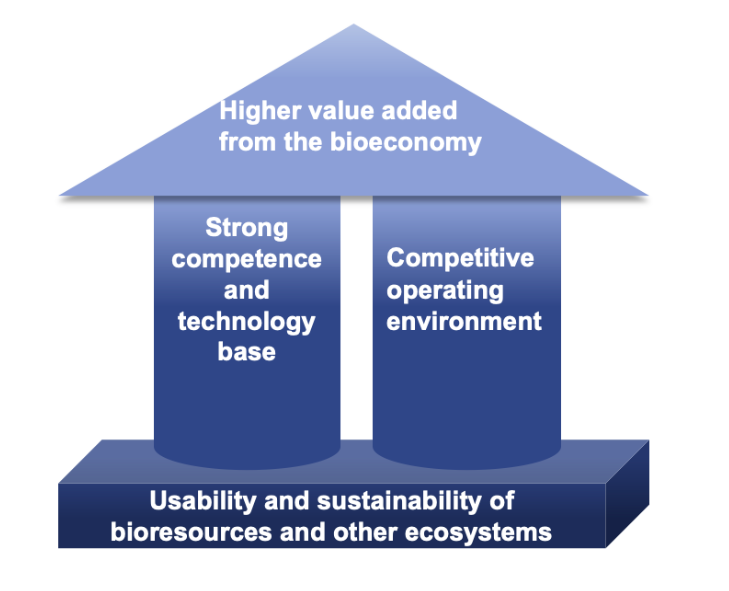

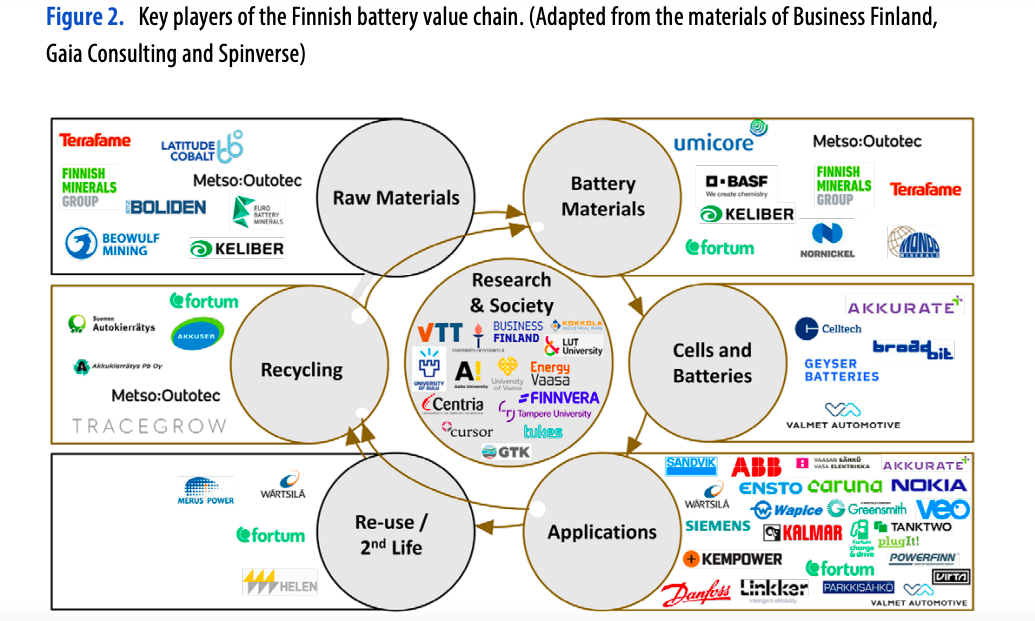

フィンランドは、ニッケル、コバルト、リチウムといったレアメタルの主要生産国でもある。世界的な低炭素社会への移行や、再生可能エネルギーや電気自動車の普及に伴うバッテリー需要急増が見込まれる中、採掘に伴う資源の枯渇や環境負荷の増加に対処することが求められる。こうした背景の中、フィンランド経済・雇用省は2021年に「国家電池戦略(National Battery Stratefy)」を公表した。これは、いわば蓄電池のサーキュラーエコノミー戦略だ。

出典:「フィンランド国家電池戦略」

この戦略は、電子機器やバッテリーのリサイクルを中核に据え、サステナブルで効率的な資源利用を目指す。二次資源からのレアメタル回収を強化することで、採掘量を削減し、環境負荷を軽減できるのだ。また、鉱業分野における廃棄物を最小限に抑える「ゼロ廃棄物鉱山」の実現を目指し、資源効率を向上させる技術開発が推進されている。

出典:「フィンランド国家電池戦略」

さらに戦略では、環境負荷の軽減を明確にするべくトレーサビリティの向上が重要な柱とされている。バッテリー市場における中国の圧倒的な規模とコスト競争力が課題として立ちはだかっており、フィンランドは品質や持続可能性を強みとする差別化が必須なのだ。

フィンランドの電池バリューチェーン/出典:「フィンランド国家電池戦略」

企業事例①:バイオエコノミーの循環を、9万人の森の所有者と担うメッツァグループ

それでは、具体的な企業事例も見ていきたい。今回取材したメッツァ(Metsä)グループは、フィンランドのバイオ・サーキュラーエコノミーを牽引する企業の一つだ。同社はフィンランドを代表する林業最大手であり、木材、紙、パルプなどの製造を主な事業とする。

同社は木を1本伐採したら4本の木を植えることなどを定めるフィンランドの国家森林法(Forest Act)に準ずるのみならず、独自のポリシー「再生型林業(Regenerative Forestry)」も導入。森林をただ維持するのでなく、伐採後に以前よりも良い状態に戻し、生態系全体を改善して、自然をより良いかたちで次世代に引き継ぐことを目指す。

こうした考え方が企業活動の隅々まで浸透しているのには、その独自の組織構造にも理由がある。

「メッツァグループは協同組合であり、株主制ではなく、約9万人の森林所有者が私たちのオーナーです。こうした個々人がフィンランド国内の森林の半分以上を所有しており、私たちの使命は、彼らから木材を高い価格で購入し続けることなのです」

メッツァ・グループのスタートアップ会社、メッツァ・スプリングのCEOのニクラス・ヴォン・ウェイマーンさんは、そう説明する。

同社のオーナーたち自らが、森林の所有者であることにより、その土地を守り繁栄する森林であり続けるよう管理することがビジネス戦略として重視される。また、森林資源の価値を高めるため、材木のあらゆる部分を無駄なく利用することに注力する。「ある土地をぞんざいに扱い、生産性が悪くなったら他の土地を使う」ということは起きにくい。

そして、森林からの資源の価値向上のため、伐採された木材のすべての部分を無駄なく利用することに注力するのだ。

木製の副産物を高付加価値の製品として利用するメッツァ・スプリングの取り組みについて話すニクラス・ヴォン・ウェイマーンさん/撮影:西崎こずえ

メッツァグループは、木材の副産物の99%を再利用しており、従来は熱回収のために焼却されていたこれらの素材を、さらに高付加価値の製品へと転換する可能性を模索している。

例えば、化学プロセスで発生するガスを利用して硫酸を自社生産し、化石燃料の使用を削減。さらに、バイオガスやメタノールを生成し、輸送用燃料や化学製品の原料として活用するなど、多角的な資源循環を進めている。また、木材由来のテキスタイル繊維を開発し、紙用パルプをより効率的に活用する技術の研究も進めている。

こうした高付加価値の製品を生み出す基盤となっているのが、企業内スタートアップの推進だ。2018年には新規事業開発を目的とした子会社「メッツァ・スプリング(Metsä Spring)」を設立し、自社のパイロットプロジェクトの立ち上げや、スタートアップ企業への投資を行っている。

技術開発から製品化に至るまでには、他企業や研究機関との連携が欠かせない。例えば、紙用パルプをテキスタイル繊維へと変える新技術の開発では、日本の伊藤忠商事と共同で針葉樹由来のセルロースファイバーのパイロットプラントを設立。2021年から「クウラ(Kuura)」ブランドとして試験展開を開始し、森林資源を活かしたサステナブルな素材の実用化を目指している。

フィンランドの森林から木材を切り出したあとの副産物でつくるファイバーを用いたKuuraのジャケット(撮影:西崎こずえ)

企業事例②:企業がつながり、資源が循環する。コッコラ産業パークの「共生型エコシステム」

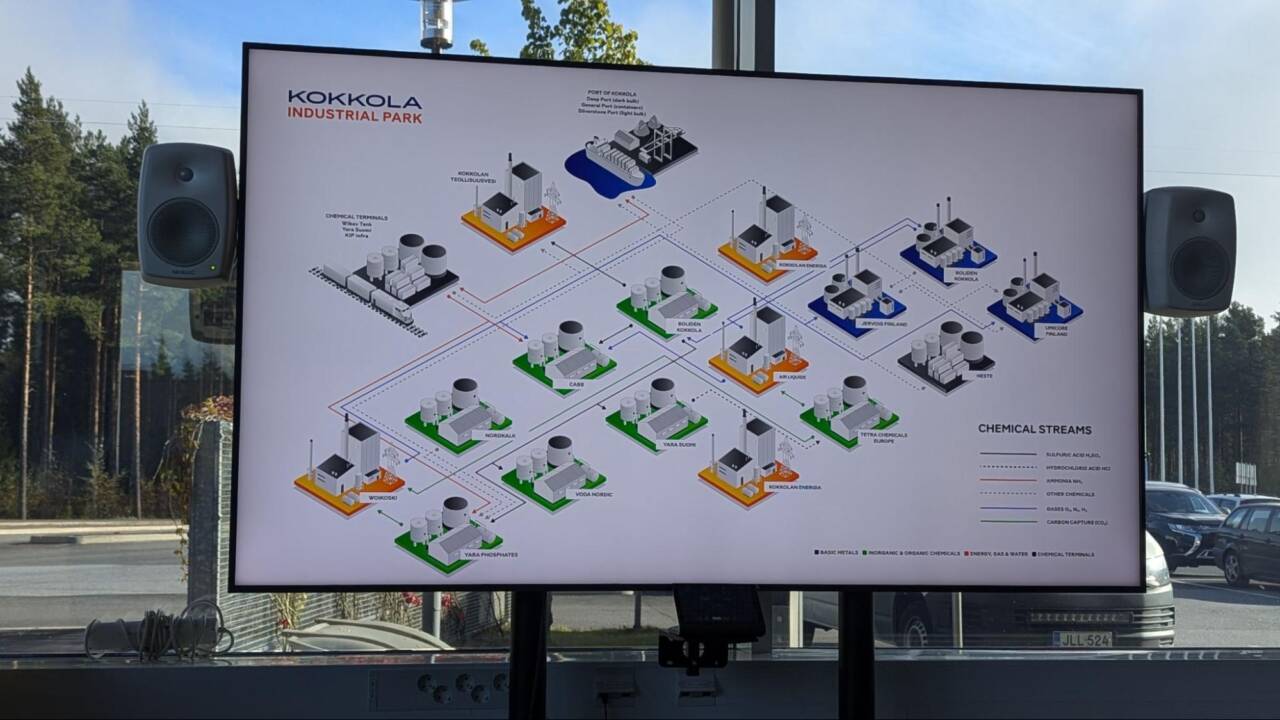

フィンランド西部のコッコラ市に位置する「コッコラ産業パーク(Kokkola Industrial Park, KIP)」は、ヨーロッパ最大級の産業エコシステムであり、北ヨーロッパ最大の化学産業クラスターだ。当然フィンランドにとっても化学産業や金属加工産業の重要拠点であり、企業間の副産物を相互に活用する「産業バイオシス」を基盤としたサーキュラーエコノミーが確立されている。

コッコラ産業パークの仕組み/撮影:西崎こずえ

コッコラ産業パークでは、企業間で原材料やエネルギー、副産物を循環させる仕組みが整っている。専務理事のカイサ・カーポさんは「ある企業の副産物が、別の企業の原料として再利用される相互利用モデルが、サーキュラーエコノミーの核となっています」と語る。

例えば、ヨーロッパ第2位の亜鉛製造企業Boliden Kokkolaは、製造プロセスで発生する硫黄酸化物ガスを硫酸製造工場Poole & Coに供給。ここで製造された硫酸は、化学工場や農業用肥料の生産に活用される。また、化学工場Tetra Chemicalsが排出するCO2は、ガス製造企業Voikoskiによって回収され、飲料用炭酸ガスや工業製品に転換されるなど、廃棄物ゼロを目指す仕組みが確立されている。

コッコラ産業パークの強みは、北欧最大級の港湾「コッコラ港」との密接な連携だ。産業パークで生産される製品や原材料の輸出入を担い、国際市場とつながる重要なハブとなっている。また、パーク内では副産物のさらなる活用や新技術の導入を通じ、CO2回収の拡大、水の完全再利用など持続可能な産業モデルの確立を目指している。

さらに、バッテリー関連産業との連携強化も進み、ヨーロッパ初のリチウム水酸化物精製企業Keliberが拠点を置き、EVバッテリー用リチウム水酸化物を製造。今後、バッテリーサーキュラーエコノミーの重要拠点となる可能性も高い。

「ここで実現している産業シンバイオシス(産業共生)のモデルは、他地域にも展開可能な優れたサーキュラーエコノミーの実践例です。このモデルを通じて、私たちは気候目標と経済成長の両立を目指しています。」

コッコラ産業パークは、企業同士の共生を基盤に、資源を無駄なく活用しながら新たな価値を生み出す持続可能な産業クラスターとして進化を続けている。

コッコラ産業パークの様子/撮影:西崎こずえ

森林資源が豊富な日本も、フィンランドから学ぶことができる

オウティ・スオミさんは、フィンランドがサーキュラーエコノミーを、気候目標の達成と経済成長の両方を支える柱として位置づけていると語った。その特徴は、地域に根付く自然や産業のあり方と向き合い、画一的なパッケージではない循環の仕組みを見出そうとしている点ではないだろうか。サーキュラーエコノミーはフィンランドの気候政策の中心にあり、自然や産業、歴史を活かしながら進められている。

森林資源が豊富な日本にとっても、フィンランドの先進的なアプローチは多くの示唆を与えてくれる。他国から学び、連携することで日本のサーキュラーエコノミーが前進する可能性があると同時に、「日本だからこそ実現できるサーキュラーエコノミーとは何か」と、私たちが自ら問いかけ、日本の自然や産業を捉え直すことも重要だ。

【参照サイト】The Finnish Bioeconomy Strategy

【参照サイト】フィンランド国家森林法(Forest Act)

【参照サイト】再生型林業(Regenerative Forestry)| Metsä

(取材協力:ビジネスフィンランド、駐日フィンランド大使館)

Edited by Erika Tomiyama