2024年10月、IDEAS FOR GOOD編集部は、エネルギー移行やサーキュラーエコノミーの先進事例を探るため、フィンランドを訪れた。人口約550万人の小国ながらも、フィンランドは再生可能エネルギー政策とバッテリーサーキュラーエコノミー、水素経済、大規模エネルギー集約型産業の改革を軸に、クリーンエネルギー分野の先進国として注目を集めている。広大な国土と高い技術力を活かし、エネルギーの脱炭素化を加速させているのだ。

▶️「気候危機の時代をただ生き延びるだけでは足りない」フィンランド環境大臣に聞く、脱炭素と繁栄への道

今回の記事では、フィンランドが取り組む「水素経済の現状と未来像」に焦点を当て、政府や企業の取り組みを深掘りしていく。水素を基盤としたエネルギー供給システムの構築や、輸送インフラの開発、そして産業・輸送分野での活用がどのように進んでいるのかを解明するべく、政府系機関や主要企業の担当者にインタビューを行った。

目次

フィンランドにとっての水素経済は「エネルギー革命のカギ」

フィンランドは、再生可能エネルギーと水素を基盤とした脱炭素経済の構築を目指し、2035年のカーボンニュートラル達成を国家戦略に掲げている。水素を「エネルギー革命のカギ」と位置づけ、特に産業・輸送分野での活用を推進し、輸送インフラの整備と生産体制の確立を急いでいる。これにより、エネルギーの自立を強化し、国際市場での競争力向上を図る考えだ。

Invest in Finlandでエネルギー移行を担当し、主に外資投資を呼び込むために従事するMarkku Kivisto氏は、フィンランドの水素経済が競争力を持つ理由を次のように教えてくれた。

- 安定した社会と信頼性:国際的な投資先として高い信頼を得ており、投資誘致に成功している。

- 競争力の高い電気料金:再生可能エネルギー由来の安価な電力(2024年時点で欧州第2位の低コスト)により、エネルギー集約型産業にとって魅力的な環境を提供。

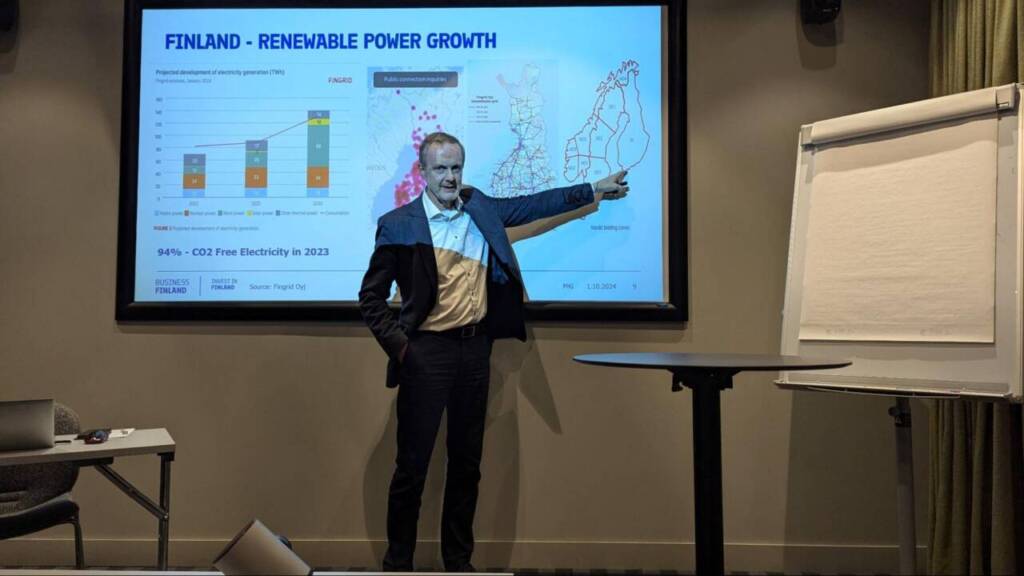

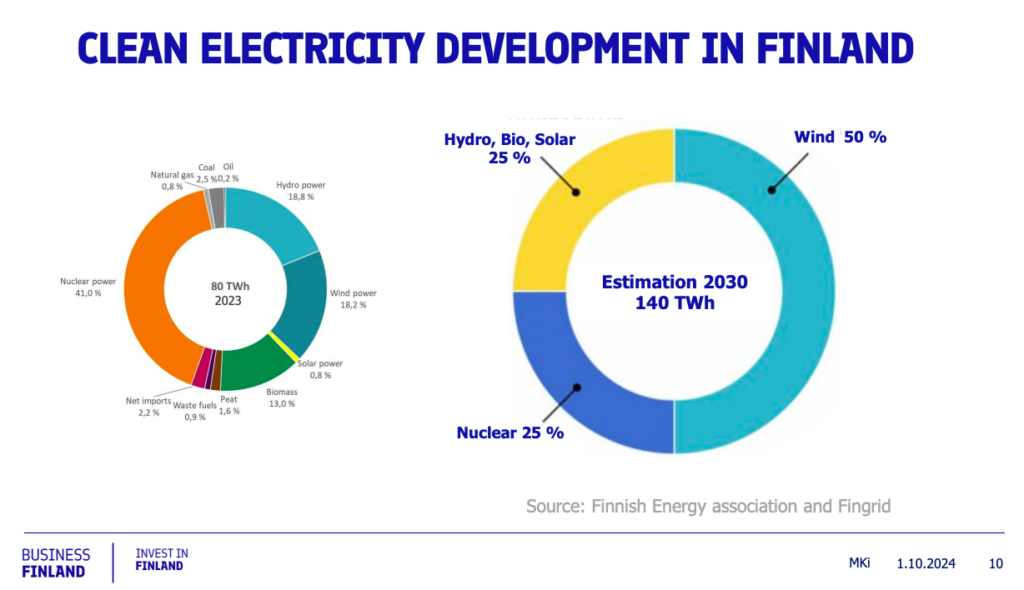

- 多様なエネルギーミックス:風力・原子力・水力を組み合わせた94%のCO2フリー電力供給体制を確立。

これらの強みが、フィンランドを水素経済移行において重要な位置に押し上げる。

水素経済の確立に向けたカギは、再生可能エネルギーの急拡大にある。フィンランドは安定した送電網と高い信頼性を誇り、国際企業の投資も活発だ。現在の風力発電容量は8,300メガワットに達し、2030年までに倍増が期待されている。さらに、400ギガワット規模の新規プロジェクトの進行も見込まれ、2030年までに倍増が期待されている。

こうした水素戦略の実現のために大きな役割を担う機関の一つに挙げられるのは、国営事業者Gasgrid Finlandだ。同社は国のガス網を運営し、政府の戦略の一環として、水素の効率的な生産拠点と産業集積地を結ぶ水素パイプラインの設計を進めている。

フィンランドの水素経済を支える再生化のエネルギーについて説明するInvest in FinlandのMarkku Kivisto氏/撮影:西崎こずえ

フィンランドの水素戦略を知るカギ。EUの「5つの回廊計画」とは?

フィンランドの水素戦略を深く知るうえで欠かせないのが、EUの水素戦略全体図とフィンランドの立ち位置だ。

欧州委員会は、2019年に発表した、2050年までの脱炭素化と持続可能な競争力強化を目指す「欧州グリーンディール」の中核として、2020年に「EU水素戦略」を発表した。この戦略はクリーン水素をエネルギー移行と競争力強化の要と位置づけるものである。さらに、2022年に策定された「RePowerEUプラン」では、ロシアへのエネルギー依存を削減しつつ、2030年までに20メガトンの水素供給を達成し、さらに2040年までにヨーロッパ全体の水素需要を支えるネットワークを構築することを目指すとした。この目標を具体化するために設立されたのが「European Hydrogen Backbone(EHB)」だ。

EHBは、ヨーロッパ全域で効率的かつコスト効果の高い水素輸送ネットワークを構築することを目的とし、既存の天然ガスインフラを活用して水素輸送を支える計画を進めている。このイニシアティブは、ヨーロッパ全域での脱炭素化を加速させるとともに、国境を越えたエネルギー供給の安定性と市場の流動性を高めることを目指している。

EHBの長期目標は、2040年までに5万8,000キロメートルの水素パイプラインを整備すること。その約60%は既存の天然ガスパイプラインを転用する計画で、このアプローチにより建設コストを最大で約80%削減できると試算されている。この効率的なネットワークにより、エネルギー輸送の安定性が高まるだけでなく、ヨーロッパ全域で競争力のある水素市場の形成が期待される。

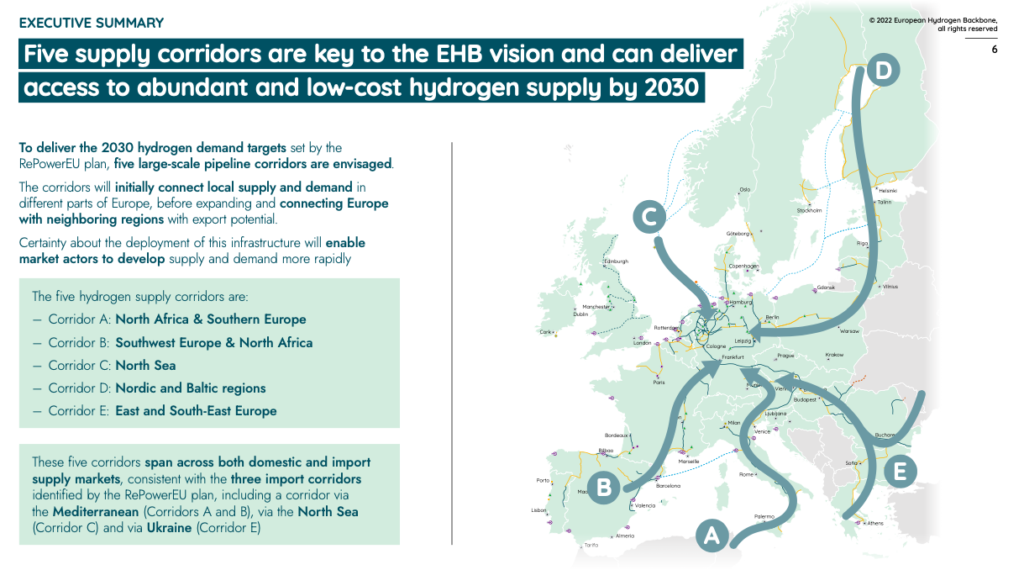

2024年時点で、EHBは北アフリカ、南欧、北欧、バルト海地域などを結ぶ5つの主要な供給コリドー(パイプライン)、いわゆる「5つの回廊計画」が進められており、これによりEU域内で12メガトン、非EU地域から5.4メガトンの水素供給が可能になると見込まれている。

(EHBによると、”洋上風力発電プロジェクトの迅速な展開とその送電網への接続、送電網の強化、欧州全域の消費者と生産者を結ぶ欧州基幹水素ネットワークの確立は、欧州が脱炭素化路線を成功させるために取るべき最も重要なステップであろう”/出典:)

具体的には、ドイツやオランダなど、ヨーロッパの中核地域を、フィンランドやスペインのように、特に再生可能エネルギーが安価で、広く利用できる水素生産拠点と接続する5つの主要なコリドー(回廊)の完成を急ぐ。

このコリドー計画は、エネルギー消費が多い製造業や物流産業が集まる国々への水素輸出を目的とし、既存インフラの再利用や新規建設を進めるものである。その5つの回廊のうちの一つが「バルト海水素回廊」であり、フィンランド国内のパイプライン網と隣接するバルト海地域の国々を結び、重要な役割を担っている。

| コリドー名 | 該当国名 | 役割 |

|---|---|---|

| コリドーA: 北アフリカ&南ヨーロッパ | チュニジア、アルジェリア、イタリア、ドイツ、中央ヨーロッパ | ・チュニジアとアルジェリアからのコスト競争力のあるグリーン水素のポテンシャルを、既存のガスインフラを活用してイタリア経由で中央ヨーロッパに輸送する。 ・イタリアおよび中央ヨーロッパ、さらにドイツにおける既存の産業の脱炭素化を進める。 |

| コリドーB: 南西ヨーロッパ&北アフリカ | スペイン、ポルトガル、フランス、ドイツ、北アフリカ | ・イベリア半島および北アフリカからのグリーン水素供給を輸送し、フランスの地下貯蔵施設へのアクセスを通じて安定的な水素供給を確保する。 ・ポルトガル、スペイン、フランス、ドイツにおける地域産業および輸送クラスターを脱炭素化する。 |

| コリドーC: 北海 | イギリス、オランダ、ベルギー、ドイツ | ・北海における進行中および計画中の沖合風力発電、ブルー水素、大規模な統合型水素プロジェクトからの水素供給を含む。 ・イギリス、オランダ、ベルギー、ドイツの産業クラスターおよび港湾の需要を満たす。 |

| コリドーD: 北欧・バルト海沿岸諸国 | フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、バルト海沿岸諸国、ポーランド、ドイツ | ・バルト海周辺の国々からの陸上および沖合風力発電を活用したグリーン水素供給を輸送する。 ・北欧地域におけるグリーンスチール、e燃料、肥料、グリーンケミカルプロジェクトを支え、さらにノルディック諸国、バルト諸国、ポーランド、ドイツにおける既存産業を脱炭素化する。 |

| コリドーE: 東・南東ヨーロッパ | ルーマニア、ギリシャ、ウクライナ、ドイツ、中央ヨーロッパ | ・ルーマニア、ギリシャ、ウクライナなどの高い供給ポテンシャルを持つ地域を接続し、広大な土地の利用可能性と太陽光および風力の高い利用率を活用する。 ・中央ヨーロッパおよびドイツのオフテイカー(需要家)へ水素を供給する。 |

こうしたEU全体の基盤を踏まえ、フィンランドは自国の産業・輸送分野におけるカーボンニュートラルおよびカーボンネガティブの達成を目指す。さらに、ドイツやオランダなどエネルギー需要の高い国々を主要な輸出先と位置づけ、これらの国々が、特にエネルギー集約型産業の脱炭素化のために必要とする産業用水素・堆肥・グリーン鉄鋼製造のための水素輸出の確立も合わせて進める。

フィンランドを計画に含むコリドーDは欧州全体の産業脱炭素化のためにも重要な役割を握るわけだ。

フィンランド企業が進める水素経済

それでは、他にはどのような機関が水素供給や応用について歩みを進めているのだろうか。訪問した企業の取り組みを紹介したい。

01. フィンランド最大規模の水素インフラ構築を担うFlexens

エネルギーシステムの設計と統合を専門とするFlexensは、フィンランド最大の無機化学工業団地を有するコッコラ工業団地において、再生可能エネルギーを基盤としたグリーン水素とアンモニアの大規模生産プロジェクトを推進している。同社はエネルギーインフラの設計から実行までを一貫して手掛け、風力や太陽光を活用した「Power-to-X」技術(グリーン水素を活用した燃料や化学製品製造技術)により、年間27万トンのグリーンアンモニアを生産する計画だ。

このプロジェクトは2028年の操業開始を目指し、フィンランド国内では前例のない規模の水素関連インフラの構築が期待されている。そのため、コッコラはフィンランドの水素経済の中核拠点として注目を集めるとともに、EU全体の水素経済ネットワークにおいても重要な役割を担うことになる。

コッコラ工業団地の一角(撮影・西崎こずえ)

コッコラ地域はフィンランド最大のバルク貨物港を擁し、陸上輸送や鉄道網へのアクセスにも優れる。この強固な物流インフラはFlexensの水素サプライチェーン構築にとって不可欠であり、地域全体での水素流通を支えている。

Flexensは、生成した水素をもとにe-メタン、e-メタノール、e-アンモニア、e-SAF(航空燃料)など、多様なエネルギーキャリアの製造を計画している。特にアンモニアは農業用肥料や船舶燃料としての利用が期待され、海運業界の脱炭素化を加速させるカギとなる。さらに、同社はコッコラで得た知見をもとに、他地域でも水素経済の拠点を確立していく方針を示している。

02. クリーンなメタン分解で水素と固体炭素を創出するhycamite

フィンランドのコッコラを拠点とするHycamiteは、ディープテック・クライメートテックスタートアップとして、独自のメタン分解技術を用いた水素生産に取り組んでいる。同社の技術は、二酸化炭素を排出せずに水素と固体炭素を生成するものであり、グリーン水素のようにクリーンでありながら、ブルー水素のように既存のメタンを活用する特性を持つことから、「ターコイズ水素」と呼ばれている。

この技術の基盤には、フィンランドのオウル大学で20年以上にわたり研究されてきた触媒技術があり、酸素を使わずに高温でメタンを分解するプロセスを商業化したものだ。従来のスチームメタンリフォーミング(SMR)や電解法と比べ、圧倒的に低い炭素フットプリントを実現しており、ヨーロッパのグリーン水素市場価格が約6.5€/kgであるのに対し、Hycamiteはそれを下回る価格でターコイズ水素を提供できるため、コスト面でも大きな競争力を持つ。

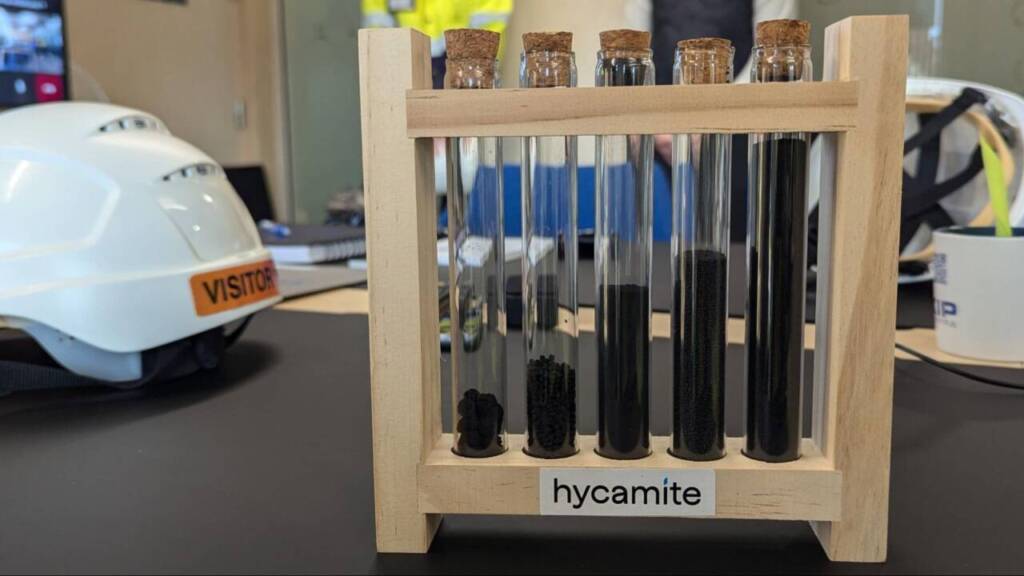

同社が生産する水素は、食品加工や製紙業、鉄鋼製造といった産業分野で利用できるほか、副産物として得られる固体炭素も、リチウムイオン電池のグラファイト素材やコンクリート補強材として活用される。特に、グラファイトの世界供給の97%が中国産に依存している現状を踏まえると、Hycamiteの技術は、欧州における戦略的素材供給の強化にも貢献すると期待されている。

同社はすでにコッコラでパイロットプラントを稼働させており、現在は顧客向けサンプル供給施設(CSF)を運営している。この施設は、ヨーロッパ最大規模の水素製造施設であり、大規模商業化へ向けた実証実験の場として重要な役割を果たしている。また、Hycamiteは2023年7月に日本の双日株式会社から出資を受けており、今後、日本の自動車産業や電子機器分野におけるバッテリー製造の基盤強化にも貢献することが期待されている。

一方で、現在のメタン供給源は天然ガスであるため、化石燃料依存からの脱却を目指し、将来的にはバイオガスやe-メタンを活用した水素生産への移行を計画している。Hycamiteは、コッコラを拠点にターコイズ水素の商業化を進めながら、持続可能な水素製造の新たなモデルを確立しようとしている。

Hycamiteが水素を抽出する際に副産物として生まれる固形炭素(撮影・西崎こずえ)

03. グリーン水素モビリティ戦略を進める中央フィンランドモビリティ財団

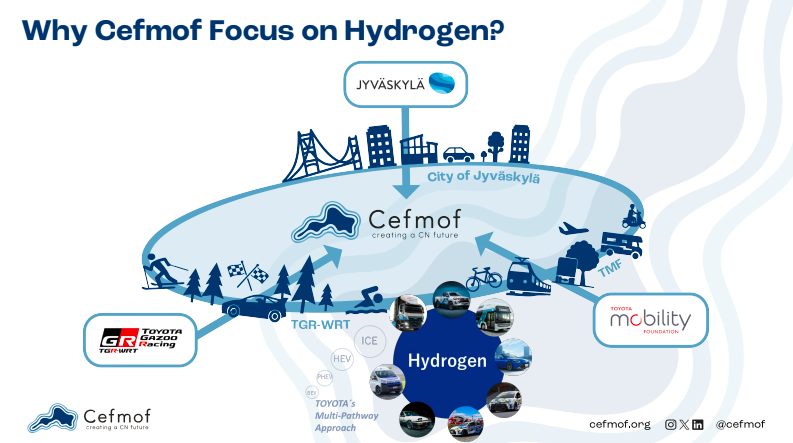

フィンランド中部のユバスキュラ市は、モビリティ分野におけるグリーン水素活用の先進地域として注目されている。持続可能な輸送インフラの構築を軸に、地域全体のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを推進している。このプロジェクトには、トヨタ・モビリティ基金(TMF)や中部フィンランドモビリティ財団(CEFMOF)が主導的に関与し、地域社会と緊密に連携している。

ユヴァスキュラ市、トヨタ・モビリティ基金(TMF)や中部フィンランドモビリティ財団(CEFMOF)が進めるグリーン水素によるモビリティシステムの構想(提供:cefmof)

2025年にユバスキュラ市で稼働予定の水素燃料補給所は、フィンランド初の大規模なグリーン水素燃料補給所となる。この水素は主に大型車両(トラックやバス)のほか、タクシーや自家用車にも対応可能であり、欧州全体のゼロエミッション輸送推進に寄与するものとされている。同時に、ユバスキュラ市内では「Caetano H2 City Gold」バス5台による水素を燃料とするバスの運行が計画され、寒冷地での性能試験とともに、持続可能な都市交通の実現を目指している。この燃料電池バスは2025年7月に試験運用を開始予定だ。

さらに、Cefmofは、世界ラリー選手権(TGR-WRT)チームとの連携を活かし、地域における水素技術の普及を推進。また、水素技術への理解を広げるため、「水素エキシビション」と呼ばれる体験型展示会を通じて、市民が次世代エネルギー社会の可能性に直接触れる機会を提供。このようにユバスキュラ市は、モビリティ分野での持続可能性を先導し、フィンランド全土や欧州での水素エコノミーの発展を牽引するモデルケースとして注目されている。

04. どの燃料にも対応する柔軟性で海洋産業の未来を切り開くWärtsilä

モビリティ(輸送・移動)のなかでも、大きな環境負荷を生み出す海運業界の脱炭素化は急務だ。産業を転換させるべく国際海事機関(IMO)は2050年までの温室効果ガス排出ゼロ目標を推奨する一方で、まだ産業が実際にどのクリーン燃料に振り切るのか、もしくは並行していくつもを使っていくのかが見極めが難しい。そんな中足踏みするのではなく、顧客が将来的な規制や市場の変化に対応することを支えるための柔軟性を残し、水素やアンモニア、メタノールなど異なる複数のクリーン燃料に対応した形でゼロエミッションの船舶用エンジン技術の開発・実用化を進めるのが、フィンランドのWärtsilä社だ。

Wartsilaは、国際的な海運規制の強化や変更に対して、顧客となるLNGキャリアやコンテナ船などの船舶オペレーター、クルーズ船、フェリー会社や発電運営事業者らの脱炭素をいち早くサポートできる体制を確立しつつある。

例えば、北欧フィンランド・スウェーデン間を航行するフェリーには、Wartsila社が提供するエンジンとバッテリーを組み合わせたハイブリッドシステムが導入されており、燃料消費と排出量の大幅な削減が実現している。

また、同社の混合燃焼技術は、天然ガス利用を継続しながらも部分的に新燃料を導入できるため、エネルギー移行期の現実的な解決策として高く評価されている。「既存設備を大幅に改修することなく、新燃料を利用できることが、顧客の投資負担を軽減し、移行を加速させます」と同社は述べる。

このような取り組みは、柔軟性、混合燃焼技術、規制対応のための選択肢を先回りして提供することで、脱炭素化を目指す海運業界において、特にエネルギー移行期における競争優位性を高めると高く評価されている。Wärtsiläの柔軟性を重視した技術開発は、エネルギー移行期の海運業界において現実的かつ実効的な解決策を提供しており、顧客の持続可能な未来への移行を支える礎となっている。

Wärtsiläのエンジン工場にてプレゼンをするVesa Riihimaki氏(撮影:西崎こずえ)

フィンランドの小国ながらの生き残り戦略

フィンランドは、人口や国内市場の規模が小さいという制約の中で、水素経済をはじめとするクリーンエネルギー移行政策を野心的に進める。これを可能にしているのが、限られた国家予算を最大限に活用する柔軟な戦略と、イノベーション投資への積極的なコミットメントだ。

政府がエネルギープロジェクトに充てる補助金は、数百万から数千万ユーロ規模(数億円から数百億円)と比較的小額で、例えば、ドイツが90億ユーロ(約1兆4,739億円)を投じる国家水素戦略と比べると、その差は明らかだ。しかし、フィンランドはこの制約を逆手に取り、EUの補助金プログラム(RePowerEUやHorizon Europeなど)を巧みに活用するとともに、国際的な投資誘致を進めている。例えば、hycamiteが双日との連携を通じて日本市場に進出した事例は、その成果の一部を示すものだといえる。

さらに、フィンランドはGDPの4%を研究開発やイノベーションに充てることを計画に組み込んでおり、この割合は世界トップクラスに位置する。 絶対額ではアメリカやドイツに及ばないものの、限られた予算を効率的に配分し、国内市場の規模を補いながら国際市場での競争力を維持する戦略を取る。この市場主導型アプローチはEU全体の戦略と調和しているが、2022年に成立したアメリカのインフレ削減法(IRA)によって打ち出された3,690億ドル(約58兆5,073億円)の巨額補助金政策が、競争環境に新たな課題をもたらしている。

こうした課題にもかかわらず、自国の強みと弱みを徹底的に分析し、それに基づいて振り切った政策と戦略を進めることで、フィンランドは小国でありながらクリーンエネルギーと水素経済分野で確実に存在感を示している。その取り組みは、水素を基盤とした持続可能な未来の実現に向けた確かな一歩である。

出典:Invest in Finland Markkuさんのプレゼンテーションより

編集後記

今回の取材を通じて、フィンランドが思っていた以上に小さい経済・産業・人口規模の国だということに驚かされた。実際見えてくるフィンランドの活躍はそれを感じさせないものがあるからだ。それは、限られたリソースの効果的な活用方法を考え抜き、外資誘致や国際協力によって成功に導く戦略は印象的である。

一方で、クリーンエネルギー・水素・サーキュラーエコノミー移行といった、新しいシステムへの移行にあたっては、複雑に入り組む仕組みのなか「一国のみでの独走」することは不可能だ。フィンランドのように、自分たちの「ニッチ」を見極め、他者に価値として提供し、協力・連携を構築する戦略こそが、唯一の道なのではないだろうか。

(取材協力:ビジネスフィンランド・在日フィンランド大使館)

Edited by Erika Tomiyama