100年前、都市の道を行き交うのは馬と人間だった。今、私たちが暮らす街でその姿を見かけることはほとんどない。

気候変動、生物多様性の損失、そして心の摩耗──こうした現代の課題の背景には、「あらゆるものを資源とみなし、成長と効率を絶対視する」現代社会の価値観がある。かつて人間の移動・労働・戦いに欠かせなかった馬は、その象徴のように日常から姿を消した存在だ。

しかし今、世界ではうつや不安症のケアとして馬との触れ合いを取り入れる動きが広がっている。ストレス社会を背景にウェルビーイングへの関心が高まる中、ホースセラピーは医療や教育現場で注目され、心身を整える実践として定着しつつあるのだ。効率や生産性では測れない「何か」に耳を澄ませるその営みは、現代社会への小さな異議申し立てでもある。

カナダ・ブリティッシュコロンビア州内陸の町、プリンスジョージ。澄んだ空気と広大な森が広がるこの地で、アンバー・クルゾーさんは夫、五頭の馬、二匹の大型犬、三匹の猫と共に暮らしている。3人の子どもを育て上げた今も、アンバーさんの日々は変わらず動物たちと共にある。

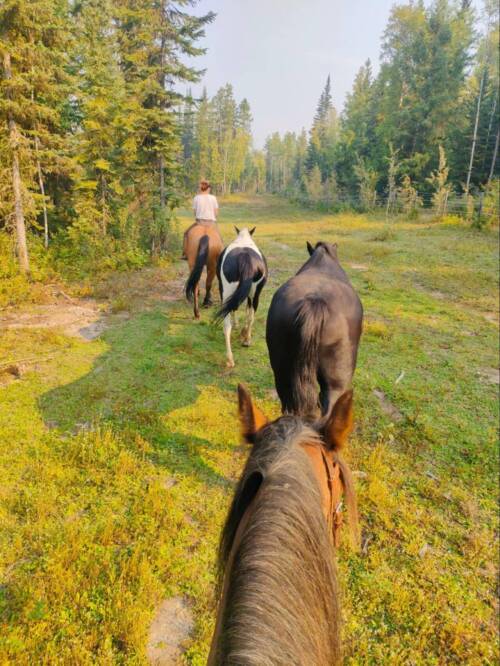

馬に乗って森へ向かう支度を整えるアンバーさん。穏やかで優しい時間が、これから始まる。

私たちはいつの間にか、成果やスピードを優先する毎日の中で、自分の感情や身体の声を置き去りにしてしまった。気づかぬうちに自然から、動物から、そして自分自身の心からも遠ざかってしまった。そんな現代社会の中で、アンバーさんの暮らしには、私たちが忘れかけていた豊かさと静けさが確かに息づいている。

筆者がカナダで初めて馬と触れ合ったとき、そのきっかけをつくってくれたのがアンバーさんだった。彼女のあたたかな眼差しと、馬とのあいだに自然に流れる距離感は、今も深く心に残っている。そこには、都市で生きる私たちにも通じる大切なヒントが潜んでいるのではないか──そう感じたことが、今回のインタビューにつながった。この記事では、アンバーさんの「馬と共に生きる日常」から、都市で暮らす私たちがもう一度取り戻せる「生活を豊かにする感覚」と、効率中心社会を生き直すためのヒントを探っていく。

幼少期の馬との出会い。ただ、馬が大好きだった

アンバーさんが馬と出会ったのは物心がついた頃だった。彼女が育った家の庭に近所の人の馬が預けられていて、餌をあげたり世話をしたりするのが大好きだったという。

その後、引っ越した先でも馬を飼う友人たちがおり、大人には乗られなくなった馬に彼女がまたがるようになった。やがて保護馬の里親にもなったアンバーさん。その馬は訓練されていない馬だったが、彼女がゼロから訓練をして、最期を看取るまで共に過ごした。これがきっかけで、馬を深く愛するようになったという。ただ「動物が好き」だった少女の中で、“動物と暮らす責任”が自然に育まれていったのだろう。

「あんなに大きな生き物と絆を結べることが、ただただすごいことだと思ったんです」

アンバーさんにとって馬と暮らすことはとても自然なことであり、いつしか“自分の生き方”へと繋がっていった。

2022年8月、自宅の広大な庭で夫と挙げた結婚式。愛する馬たちも“大切な家族”として立ち会った。効率や所有の発想から離れた関係性を象徴する一場面だ。

馬と築く“信頼”という名の関係

「馬がいれば、どこへでも行けるんです。そして、私が馬を信頼するのと同じように、馬も私を信頼してくれている。それは本当にすごいことだと思います。だって馬は、本当は私の言うことなんて聞く必要はないのに、私がお願いしたことをしてくれるんですよ」

そう話すアンバーさんは、穏やかに笑顔がほころんでいた。彼女は、犬や猫とも特別な絆を築けるとしつつも、馬との信頼関係はまた別の次元にあると続ける。

「犬は人間に忠誠を尽くし、危険を知らせ、守ってくれる存在です。でも馬は、あの大きくて力強い体で、人間の小さな声に耳を傾け、私たちの状態を感じ取って反応してくれる。そして、こちらの望みを叶えようと、そっと動いてくれるんです」

2025年に発表された研究では、人と馬がわずか15分間、共にただずみ、馬の首や肩を優しくなでるという穏やかな触れ合いを行った。すると驚くべきことに、触れ合いから15分後、馬の体内で「絆ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンの濃度が有意に上昇したのである(※)。

一方で、人馬双方のストレスホルモン(コルチゾール)に変化は見られなかった。これは、この種の触れ合いが馬にストレスを与えないだけでなく、馬の側で「社会的なつながり」や「信頼」といったポジティブな感情が、生化学的なレベルで生まれていることを示唆している。アンバーさんの言葉を借りれば、馬は「忠誠」ではなく、内なる「信頼」によって、私たちに応えてくれているのかもしれない。

彼女にとって、馬への「お願い」は命令ではなく、力で従わせるものでもない。相手の呼吸を感じ取り、互いに歩幅を合わせる「対話」そのものなのだ。

馬は、人間が「支配する側」と「従う側」に分かれることを前提としない、対等な関係性を築こうとする。指示に従わせることよりも、互いの信頼と対話の中で生まれる行動を大切にしている。この姿勢は、私たちの家庭や学校、職場、福祉の現場で問われる「ケアと対話の倫理」にも通じているのではないだろうか。

プリンスジョージでは、馬と共に過ごすことが特別なことではなく、日常の一部だ。アンバーさんの親戚の子どもも、大きな馬に物おじせず、そのそばで自然に過ごしている。

馬は人間に全身で寄り添える、ホースセラピーの力

アンバーさんは、馬との暮らしを生かし、地域でホースセラピーも行っている。鬱やトラウマ、不安症を抱える人々が馬と過ごすことで心をほぐしていく場面を何度も見てきたという。馬と共にいることで、無理に言葉にしなくてもいい時間、安心して“ただそのままの自分でいられる時間”が生まれる。それは現代を生きる私たちにとって、とても大きな癒しになるのだ。

「セラピーでは、まず馬との関係を築くことから始めます。触れてみる、話しかけてみる、ただ一緒にいる時間を持つこと。クリニックで行うセッションを牧場で、馬と共に行うような感じですね」

クライアントの状態や安心できるペースに合わせながら進めていく中で、時には一緒に乗馬をすることもある。

「馬は人間の言葉だけでなく、脚の動きやその人のエネルギーレベルまで感じ取れる。だから、裸馬で乗ると私たちも馬を全身で直接感じられるんです」

犬や猫にも癒しの力はあるが、「馬は大きく、人間と全身で寄り添える」という点が大きな違いだという。

「トラウマを抱えた人にとっては、穏やかで優しい馬が“内側の混乱を落ち着かせる手助け”をしてくれるんです」

馬は心を映す鏡。恐れも喜びもそのまま返してくれる存在

さらにアンバーさんは「馬は人の心をそのまま映す鏡のような存在なんです」と、温かいまなざしで語る。

馬は言葉を使わず、私たちの呼吸の速さ、身体の緊張、気持ちの乱れをそのまま感じ取り、反応する。彼女はクライアントとのホースセラピーの中で、そのことを改めて痛感したという。

トラウマを抱え、他者との触れ合いを恐れる女性が、馬にそっと触れた瞬間、馬が穏やかに鼻を鳴らして呼吸を合わせるように近づいてきたのだそう。女性が緊張すると馬も少し身を引き、女性が深呼吸をすると馬も大きく息を吐く。その繰り返しの中で、女性の目から涙がこぼれたという。

「そのとき馬は、言葉じゃなく、ただ一緒に呼吸を合わせるだけで、彼女に『大丈夫だよ』と伝えてくれていたんです」

「馬に乗ると、自分の内側にある緊張や不安が伝わってしまうんです。でも、馬はその大きな身体で人間を受け止め、寄り添ってくれる。そんな関係を築く中で、自分がどれだけ小さく、自然の中で生かされているかを実感できます」

呼吸やエネルギー、感情の揺れを馬は敏感に感じ取り、私たちに返してくる。言葉やデバイスの通知のような表層的なコミュニケーションではなく、非言語的な関係性で私たちの無意識を鏡のように映すのだ。

このような変化は、決して特別なことではない。馬との活動に集中することで、過去の後悔や未来への不安といった「反芻思考(ぐるぐる考え続けること)」から一時的に解放される。これもまた、2025年の研究で報告された、馬がもたらす重要な効果の一つだ。言葉で無理に整理しようとするのではなく、馬の温もりや呼吸を感じ、「今、ここ」に意識を集中させる。その行為自体が、心の混乱を鎮めるためのパワフルなメディテーション(瞑想)となり得るのだという(※)。

アンバーさんとともに馬の背へ。地面を歩くときとは高さが違うだけで、見慣れた景色が新鮮に、美しく映る。

馬の背に乗って出会う、美しい季節の移ろいと野生動物たち

アンバーさんにとって、馬と過ごす時間は「ただ乗るため」だけのものではない。自然の中を歩き、季節の匂いや光、風の感触を感じ、そこに生きる野生動物たちと出会う、かけがえのない時間だ。

冬は、雪をかき分けながら馬と歩き、明るい月明かりに照らされた白銀の世界を進む。雪の中にただ身を置くだけで喜びを感じるという。

寒い冬の日、馬たちも専用のブランケットをまとって過ごす。プリンスジョージの冬は時に氷点下30度まで下がる。白い雪景色の中に立つ馬の姿は、息を呑むほど美しい。

また、雪のない夏は、馬と一緒に探検できる道が増える。

「人間を怖がって逃げてしまう動物たちも、馬の匂いには怖がらないから、自然の中のたくさんの野生動物を見ることができます。馬と一緒じゃなかったら見られなかった景色や経験が数えきれないほどあります」

つい最近も、アンバーさんは馬と一緒に森のトレイルを探検していた。

「この前も探検に出かけて、いくつかのトレイルを見に行ったんです。そこで大きなクロクマに出会いました。そして、別の角を曲がった先でもう一頭のクロクマに出会って、『えっ、2頭もいる!』と本当に驚いたんです」

さらに、その近くには小さな子グマたちの姿もあった。

「なんと3匹もいたんです。もし私たちが馬に乗っていなかったら、そのお母さんグマはすぐに逃げてしまったか、私たちを威嚇していたかもしれません」

馬の背にいることで、森の中の動物たちと交わす“静かな対話”が生まれる。人間だけで歩いていたら遠ざかってしまう動物たちも、馬がそばにいると安心するのか、そっと姿を見せてくれるのだ。

アンバーさんは馬と共に自然の中で過ごすことで、季節の移ろいや自然の呼吸を全身で感じ取り、人間中心の時間感覚を一度降り、自然の時間軸に寄り添う感覚を取り戻す。

馬と共に自然にいることは、私たちに自然と呼吸を合わせて生きることを思い出させてくれるのだ。

アンバーさんが愛する夫ウェードさんと馬が静かに触れ合うひととき。大きな馬も穏やかな目をして寄り添い、平和的な空気感に包まれている。

自然とつながり直す時間を、都市で持つために

「馬がいなくても、自然の中で過ごす時間を純粋に楽しむことだけでも十分なんです」

アンバーさんは穏やかにそう教えてくれた。馬と暮らすことは誰にでもできるわけではない。しかし「効率」や「成果」から少し距離を置き、自分の呼吸や感情に意識を向ける時間を持つことは、都市でも可能だ。

これは単なるリラックス法ではなく、注意の焦点を“成果”から“存在”に切り替える練習でもある。例えば、朝に窓を開けて深呼吸する、散歩中にスマホを閉じて風の匂いや鳥の声を感じる。こうした小さな実践が、効率中心の時間感覚を揺るがすきっかけになる。

馬は、私たちの緊張や不安、喜びや穏やかさをそのまま鏡のように映し返してくれる。自然や動物に触れる時間は、自分自身の内面を観察し、緩めてあげるきっかけになるだろう。

「動物や自然の中で過ごすことは、特別なことじゃなく、生きるために必要なこと」

彼女のこの言葉は、馬と暮らせない都市の中であっても、自分とつながり直す時間を取り戻すための道しるべになる。自然の中で体を動かし、新鮮な空気を吸い込み、太陽の光を浴びることが、どれほど心に作用するのかをアンバーさんは知っている。

「もし精神的な不調、例えばうつ病や不安症を抱えているなら、新鮮な空気を吸って外に出ること、ビタミンDを浴びること、体を動かすことは、それらの軽減にとても役立ちます」

私たちはいつの間にか、言葉や数字で測れるものだけを信じるようになり、効率化されたデジタル社会の中で「非言語のつながり」を置き去りにしてきた。しかし馬のような動物と過ごす時間は、私たちに「ただ存在する」という感覚を思い出させる。

冬の誰もいない雪原を駆けるアンバーさん。スノーモービルを操る姿からも、自然とともに生きることが彼女の日常であると伝わってくる。

都市で暮らしていても、朝の深呼吸や自然の匂いに気づく瞬間から、その感覚を育むことができる。小さな実践の積み重ねは、私たちの暮らしに静かな変化をもたらし、人と自然、支配と尊重、効率と豊かさのあいだにある境界をやわらげていく。馬は、その道を照らす案内人なのかもしれない。

※ The Effects of Human-Horse Interactions on Oxytocin and Cortisol Levels in Humans and Horses