すべての生命はいつかは終わりを迎える。そう分かっていても、どこかで私たちは死ぬことを恐れ、大切な人には長生きしてほしいと願う。だが、死を恐れるがゆえに、死をあまりに遠ざけすぎているのかもしれない。

「さまざまな生き方や価値観が認められるようになってきています。しかし、私たちの『終わり方』の選択肢は広がっているのでしょうか」

そんな問いと共に、私たちに「森に還る」という新たなお墓のあり方を提案するのは、at FOREST株式会社。木が土に還り、森の栄養となるように、人の死も未来にとって価値あるものに変えていきたい──そうした想いから同社は、火葬後の遺骨を粉骨し、森林の土中に直接埋葬することで自然に還す「循環葬®」を始めた。

2023年に、大阪・北摂にある霊場「能勢妙見山」に誕生した1拠点目に続き、2025年8月11日、循環葬®の2拠点目がオープンする。舞台は、千葉県南房総市の「真野寺」。海と山に囲まれた地域に位置し、1300年の歴史を持つこの場所は、「花と開運の寺」として人々に親しまれてきた寺だ。

春にはミモザやサクラ、夏にはアジサイ……色とりどりの花々が四季を通して咲き乱れ、大黒様が見守る。奈良時代から続く真野寺で始まる循環葬®の森を訪れた筆者は、at FOREST株式会社の小池友紀さんと正木雄太さんに案内してもらった。

左:小池さん、右:正木さん

1300年続く寺の森を「埋葬と憩いの場所」へ

寺の入り口から数歩歩くと、森へと続く看板が現れた。「田舎の寺は、広大な敷地の管理が大きな課題です」と真野寺の伊藤尚徳住職が話す通り、そこには迷子になりそうなほど広い森が広がっている。

循環葬の森につながる小道

循環葬®の実施予定地は、約30年生のヒノキ林。長い間手つかずで、多くが枯死していた木々を整備し、「埋葬エリア」にしたそうだ。一方、多様な樹種が生えている天然性の照葉樹林は、「憩いのエリア」に。故人を偲ぶことができるよう、デッキや遊歩道をつくり、お墓参りの時間が森林浴や癒しの時間になるように設計されている。

ウッドデッキに座り森に癒されながら、故人に想いを馳せることができる

それから、実際に循環葬を行う際のデモンストレーションを見せてもらった。粉砕してパウダー状にした遺骨を土と混ぜて地中に埋め、最後に落ち葉をかける。とてもシンプルな仕組みだが、量によっては生態系を壊しかねないため、土壌環境アドバイザーの鈴木武志氏(神戸大学 助教)監修のもと、骨の量に適した埋葬地の面積が計算されて行われるという。

鈴木氏によると、遺骨に豊富に含まれるリン酸カルシウムは植物の肥料となり、豊かな土壌づくりを助けるという。木々から落ちた葉は、土に染み渡ったり虫や鳥が食べたり。そうしてまたそれらの排泄物や死骸が土の栄養になり、循環していく。

循環葬では、ペットのみ、あるいはペットと一緒の埋葬も可能。

この循環葬®の仕組みや思想に共感し、協力を決めたという森林アドバイザーの石井弘明氏(神戸大学 教授)は、こう話す。

石井さん「多くの寺や神社は森を持っていますが、整備にお金ばかりがかかり、収益を生むものではありませんでした。そこに循環葬という仕組みを組み込むことで、自然林の保全と収益性を同時に実現できます。

一度木々が伐採されると、再生するまでにかかるのは、100年以上。一人の人間や社会経済活動のタイムラインで考えるとものすごく長い時間です。同様に、埋葬という行為や宗教も、世代を超えていく時間の流れのなかにあります。いずれも長期にわたる営み。ここで人が埋葬され、永続的に供養されていくとともに、森も持続可能な形で受け継がれていく。人の営みと自然の営みという、二つの長期的な営みが重なり合うことで、いのちが次の世代や森へと受け渡されていく。その壮大な仕組みに共感したんです」

故人を想う人が触れて、土に還していく

2023年に初の拠点をオープンして以来、生前契約を含めた契約者数は100組を超え(2025年8月時点)、問い合わせも続々と寄せられているという。これまでどのような声があったのか、CEOの小池さんに尋ねた。

小池さん「これまで、利用者の方からは『管理が必要な墓石を立てず、後々移動される心配もない形で本当に土に還れるのが良い』『山が豊かになる過程に関われるのも嬉しい』といった声をいただいており、こういう葬送の仕方は求められているんだな、と素直に感じています。みんな求めているけれど、それに合うサービスがなかったんだなと。若い人では、40代でも契約する方はいますし、家族が埋葬されたときの経験がよかったからと契約してくれる人もいます。

やっていて感じるのは、自分の人生の終わり方を決めると安心する方が多いこと。『誰にも迷惑かけなくて済むから不安がなくなった。これからは好きに生きる』と言う方もいらっしゃいましたね」

小池さん

また、この2年間で埋葬方法に関して、大きく変えた点があると小池さんは言う。

小池さん「葬送の方法について、少し変えた部分があります。当初は、粉砕したお骨を我々が混ぜ、ご遺族に少し手伝ってもらう形にしていました。ですが、あるとき、お子さんがいらっしゃったので、始めからお骨を家族順番に混ぜてもらい、私たちは完全にサポート側にまわったんです。

その時の満足度がとても高くて。それ以来、私たちはあくまでサポートするスタイルに変えました。一般的な葬送では、基本的に遺骨などには触れられないので、自分が『関わっている』感覚はないと思います。だけど、循環葬®では、埋葬の際にご遺族の方々が、自分たちの手で骨を混ぜて土に還していく。

お孫さんが『おばあちゃん森になるんだね、バイバイ』と声をかけたり、ご姉妹が『お山に還れて良かったね』と言う姿を見て、これが私たちが目指していたことだなと思いました。これまでは業者が担っていた部分をご家族に戻すこと、本人の意思を継ぐことが大切だと感じています」

今こそ、弔い方も変化するとき

世界全体で環境への意識が高まるなか、海外では自然に還ることを重視したさまざまな葬送方法が広がり、日本でも樹木葬や海洋散骨という選択肢を選ぶ人も増えている。そのなかで、at FORESTが循環葬というサービスをつくったのは、なぜなのだろうか。

小池さん「今ある樹木葬の多くは、整備された墓地に小型の墓石を設けた、従来の墓の規模を小さくしたもの。海洋散骨は、遺族が故人を偲ぶために船をチャーターする必要があるなど手間がかかります。循環葬®は墓標をつくらないことから、より原始的な埋葬法。色々な方法があるなかで、私たちは原点回帰し『シンプルに戻した』感覚があります。

資本主義社会における足し算ばかりの世界に違和感があったという小池さん。引き算をし尽くした結果、生まれたのが循環葬®だったそうだ。

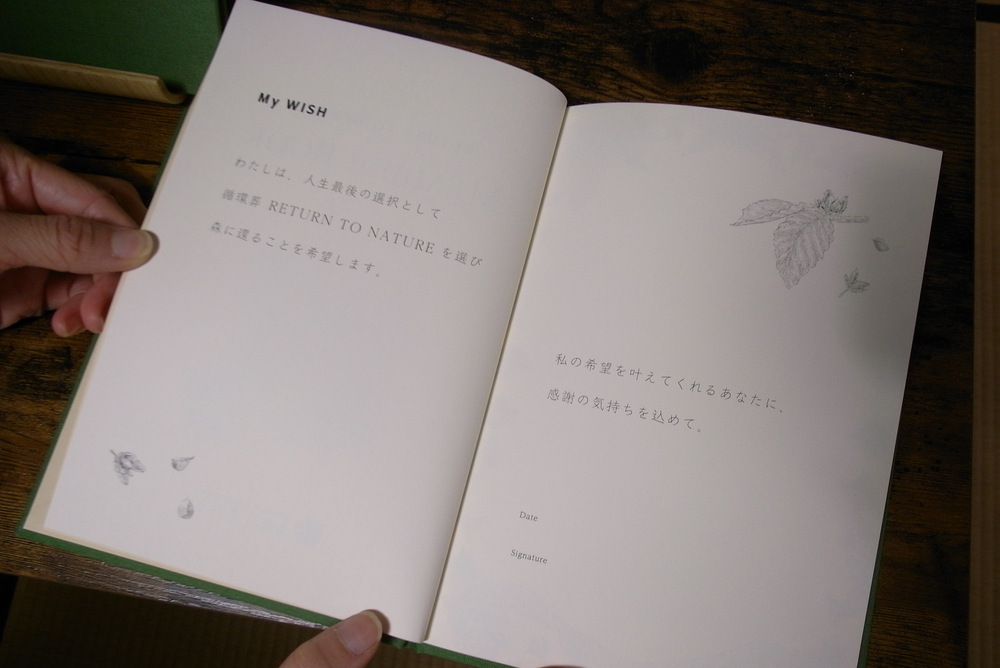

循環葬の契約の際に届けられるノート

小池さん「一説には、第二次世界大戦後にお墓が華美になったと言われています。戦争で十分な弔いができなかった反動から、故人を偲ぶ気持ちが立派な墓石という形に込められたのかもしれません。その名残として、現在も墓石が残っていますが、今を生きる人たちの気持ちを考えたら、もう少し違う形でもいいのではと思ったんです」

2025年で戦後80年。一人の人生が終わるのと同じくらいの月日が流れている。そんな今は、歴史的な転換期であり、弔い方の転換期なのかもしれないと小池さんは言った。

小池さん「循環葬®では埋葬地の近くにデッキをつくっています。そこには、お墓参りの体験をアップデートしたいという想いを込めています。慌ただしい日常で、心静かに過ごす時間さえ持てない人が多い現代。家族に会いに来るときには、みんなが森の中で癒されて、心地良く過ごしてほしいなと思っているんです。そんな新しい弔い方もいいのではないでしょうか。

内閣府の推計によると、日本は2025年に高齢化率(65歳以上人口の割合)が30%に達する見込み(※1)となり、今後は多くの人が死と向き合う『多死社会』が本格化します。その時、人々が手続きに追われ、慣習に従うのではなく、故人を弔う純粋な気持ちを大切にできる。そんな社会を目指したいのです」

編集後記

「真野寺には、もともと境内にお墓がありませんでした。お墓をつくるのは、真野寺の歴史の中でも画期的なことです」

伊藤住職

以前から、堆肥葬のような自然な葬送のあり方に関心があったという伊藤住職は、そう話していた。

その言葉を聞いて思った。たしかに、古くから続く風習や伝統文化など、守るべきものは必ずある。だが同時に、戦後に生まれた華美な墓石のように、たとえ長く続いていたとしても、変わるべきこともたくさんあるのだ、と。

奈良時代から続く歴史ある寺で、観音様に祈りを捧げ続けてきた住職が踏み出す大きな一歩。そんなふうに、私たちも変化を恐れず、大切なものや大切な人の意思を守っていくための一歩踏み出せたらいい。

※1 内閣府 令和7年版高齢社会白書より

【関連記事】死んだら森の一部になる「循環葬®」人生の新たなエンディングを提案するスタートアップに密着

【関連記事】死を考えれば生が変わる。「森の小さなお別れ会」から考える“心地よい死”の迎え方

【参照サイト】循環葬 RETURN TO NATURE