IDEAS FOR GOOD2.0 危機を希望に。読者とともに「新しいメディアのかたち」をつくりたい〜IDEAS FOR GOODはクラウドファンディングに挑戦しています〜

2015年から、社会を「もっと」よくするアイデアを届けてきたIDEAS FOR GOOD。けれど、世界も、メディアのあり方も、この数年で大きく変わりました。私たちもまた「伝える」だけでは届かない時代の中で、迷いながら、探りながら、新しいメディアのかたちを模索しています。完璧ではない。でも、未完成だからこそ、まだできることがある。このメディアを存続させ、次の時代へと手渡していくために──どうか、この挑戦にご参加いただけたら嬉しいです。

▶️クラウドファンディングページも覗いてみてください。

沖縄といえば、誰もが思い浮かべるのは青い海のある煌びやかな「楽園」のイメージだろう。しかしそれは、この島の持つ多面的な魅力の一つにすぎないかもしれない。その光の裏側には、ときに社会の矛盾と向き合いながら、未来のための豊かさを守り抜こうとする人々の力強い営みが息づいている。

象徴的な場所が、沖縄県名護市にある「じんぶん学校」だ。先人たちが受け継いできた「じんぶん」を手がかりに、ヌーファの自然と暮らしを体験できる場所である。この学び舎の原点は、辺野古の基地建設をめぐる地域社会の深い分断と、住民たちのやり場のない怒りにあった。彼らはその怒りを、単なる抵抗ではなく、「基地に頼らない、命の自立」という未来への創造的なエネルギーへと昇華させたのだ。

そこでは、効率とは無縁の「手間」をかけ、自然のリズムに身を委ねる暮らしが実践されている。沖縄に古くから伝わる「じんぶん」──それは、知識を超えた「生き抜く力」としての知恵を意味する。

なぜ彼らは、あえて不便な道を選んだのか。そして、その実践は、成果主義の現代を生きる私たちに何を教えてくれるのか。「じんぶん学校」の物語は、サステナビリティや社会のあり方を考える上で、本質的な示唆を与えてくれるはずだ。

話者プロフィール:島袋アンナさん(左)/島袋シンゴさん(右)

アンナさんは、ご両親の決断により、幼少期に遠く離れた東京から沖縄へ移住。大学では農学部の中で、特に亜熱帯性の動物を中心とした環境学を専攻しながら、じんぶん学校の運営に関わるようになり、開業1年後からガイドとして活動を始める。夫のシンゴさんは、元琉球ガラス職人。とあるきっかけから、徐々にじんぶん学校のサポートへ携わるようになり、現在は夫婦二人三脚で運営を行なっている。ヌーファの里に滞在しながら、やんばるの暮らしを体験できるじんぶん学校。訪れるのは、毎月通う名護地域の「ヌーファっ子」や、県内外の児童や修学旅行生、研修を行う社会人やファミリーなど。日帰りから連泊まで、オーダーメイドの滞在とアクティビティプログラムを提供している。

本当の豊かさを守るため、怒りを情熱に、分断から調和へ

「『未来に残すべきものはこれに違いない』という確信をもって、ヌーファの大自然と向き合い、じんぶん学校を作り上げる先輩方の姿を見ていました。なんとも言い表せない安心感というか、大きな希望を感じたことを今でもよく覚えています」

そう語るのは、じんぶん学校を運営する島袋アンナさん。

じんぶん学校が現在の活動を始めたのは、1998年。前年には、沖縄本島北部・名護市で辺野古の米軍海上基地建設の是非を問う住民投票が行われ、地域は賛否で鋭く分断されていた。そんななか、基地建設に反対する住民7人が「じんぶん学校」の運営母体となる「エコネット・美」を立ち上げた。

人間の命を支える海を埋め立て、戦争につながる基地を造る先に、地域の未来はない──彼らはそう信じ、地域を分断する理不尽への怒りをただ抗議の声にするのではなく、「基地に頼らず命が自立できる地域を創る」という情熱へと変えた。その一歩が、自然と共生するエコツアーの実践だった。

活動の拠点として選ばれたのは、海と山に抱かれたヌーファと呼ばれる小さな浜辺『ヌーファの里』。身近な自然の豊かさと、先人たちが残した「じんぶん」に目を向けることで、怒りは希望へ、分断は再び調和へと変わっていった。当時大学生だったアンナさんは、立ち上げメンバーが全てを人力で整備する姿に触れ、未来への確かな希望を感じたのだという。

じんぶん学校で寝床となる高床の小屋。夜にはコウモリが通り抜けることも

手間こそが、生きるための「じんぶん」になる

じんぶん学校があるヌーファの里は、那覇空港から車で約1時間半、沖縄県名護市の森の中にひっそりと佇んでいる。やんばるの自然とつながる暮らしを丸ごと体験できる場として、日帰りや宿泊のプログラムが用意されている。

「じんぶん学校は、簡単に入れないことが特徴です」

アンナさんの言葉どおり、ヌーファの里は深い森と小さな湾に囲まれ、電波もほとんど届かない。最寄りの駐車場から約2キロメートルの林道の先にある、まさに秘境だ。

豊かな木々とかつての集落の建築物が今もヌーファの暮らしを支えている

学校の建設前から自生していた木々は今も残され、人の手で必要最小限の手入れだけが続けられている。そのため、創設から25年以上経った今も当時の豊かさが保たれている。

建物づくりも「手間」の連続だった。船で木柱を一本ずつ運び、石を積んで道を整え、近隣の集落で不要になった資材を再利用した。正確な設計図はなく、砂浜に描いたイメージ図を囲み、目測で水平や垂直を定めた箇所もあるという。アンナさんは楽しそうに振り返る。

「そんな方法で大丈夫なのかなって、今では笑ってしまいますよね。でも、壁がない構造のおかげで風が抜けて、27年もの間、台風にも負けずに残っているんです。つまり、先人たちの『じんぶん』は確かだったとよくわかります」

現代では考えられない曖昧ささえ楽しみながら、人と自然の調和は形になった。これは、自らの手と身体を使って生き抜く力としての「じんぶん」の実践にほかならない。

施設内に電気やガスは通っていない。水は近くの川から引いた手作りの水道でまかない、大雨で詰まれば自分たちで直す。シャワーは黒いホースを通る水を太陽熱で温める仕組みだ。自然との調和を前提にした設備はどれも手間がかかるが、その手間は、それと引き換えに人は自然からの確かな恵みを受け取ることができることを思い出させてくれる。

大自然が教えてくれる、本当の自然の遊び方

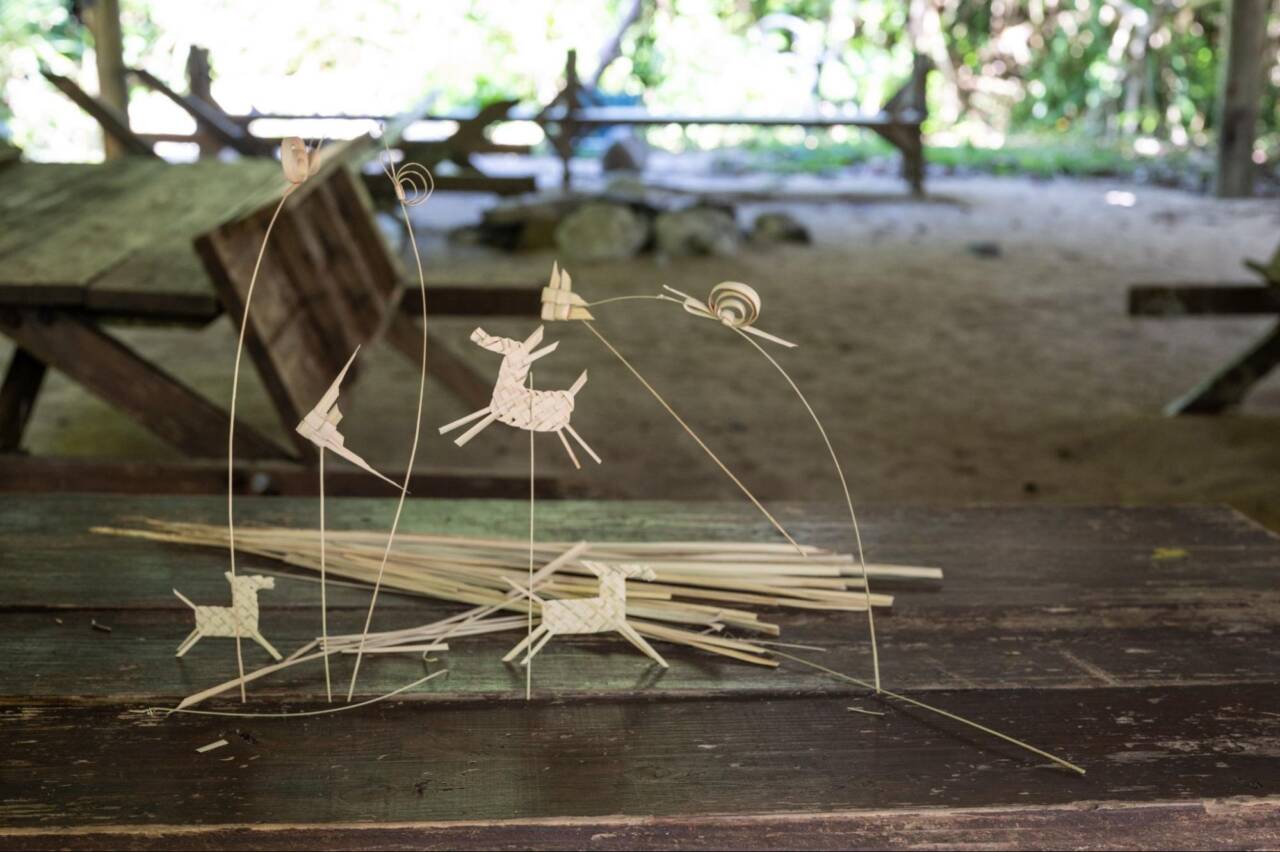

じんぶん学校の魅力は、海、山、川がすぐそばにあり、天候や気分に応じて遊び方が変わることだ。晴れた日には川や海で生き物を探し、雨の日や冬には東屋で植物を使った手仕事に没頭する。夜になれば、夜行性のヤドカリを観察したり、波音を聞きながら焚き火を囲んだり。ここには予定された遊びはなく、自然のリズムがその日の体験を決めていく。

アンナさんが繰り返し語ったのは、人と自然の関わり方だった。

「人間は、変化する自然に合わせて生きる覚悟を持つことが必要だと思うんです。人間社会では、お金と交換に一定のサービスを受けられるし、分刻みで電車の時刻表も決まっている。でも自然は100%を約束してくれないし、人間の都合も関係ない。だからこそ、私たちが自然の変化に適応する柔軟性を持たなければ、調和はできないと思います」

ヌーファのような大自然に身を置くと、現代社会から切り離された自分がどれほど無力かを実感する。しかし同時に、大人も子どもも自然と対話を重ねるうちに、その美しさや偉大さ、そして畏れを全身で受け止めるようになる。ヌーファでは、自然そのものが先生となり、私たちの中に眠っている「じんぶん」を呼び覚ましていくのかもしれない。

雨や冬など海に入れない日は、ヤシ科のマーニと呼ばれる葉を使ってクラフト作りを楽しめる

「生きることは、食べること」命に向き合う怖さと尊さ

じんぶん学校の魅力のひとつは、ヌーファの恵みを生かした「ヌーファ飯」だ。人気の体験は、沖縄で古くから親しまれる「ゆし豆腐」づくり。大豆、水、醤油、そしてにがりとなる海水だけで仕込み、残ったおからは油で揚げておからボールにする。身近な食材を無駄なく使い切る知恵や、シンプルな循環を体で学ぶことができる。

台所はじんぶん学校の中心部

さらに子ども向けキャンプでは、「生きることは食べること」を実感するために、生きた鶏をしめ、命をいただく体験も行う。川や海で釣りをする際には、自然の中で生きた餌を捕まえるところから始まり、釣れた魚を自らの手で捌いて調理し、食卓に並べる。その一連の営みの中で、命と向き合う怖さと尊さを学んでいく。

シンゴさんは、このプログラムに込めた想いをこう語る。

「子どもたちには『かわいそう』で終わらずに、僕たち人間が命に生かされていることを感じてもらいたいですね。生きている命を毎日いただいていることや、そのために死を受け入れることも、じんぶん学校だからこそ学べることだと思います。また、このような生きた教育を続けていくためには、私たち大人も本気になって向き合っていく必要性を年々、感じますね」

便利さに囲まれた日常では、スーパーに行けば調理済みの食品が並び、建物の中で過ごす私たちは「命をいただく」という実感を持ちにくい。だが、ヌーファでの食の体験は、人間もまた数えきれない命の連鎖の中に生きていることを思い出させてくれる。命をいただくという怖さと尊さを忘れない感性こそが、私たちが未来に手渡すべき「じんぶん」なのかもしれない。

自慢のヌーファめしは、かまどで炊くジューシー(沖縄風炊き込みご飯)や、ゆしどうふ、おからボールなど

「難儀」が守り続けてきた風景と、失われた「豊かさ」

かつて、ある海沿いの集落では、地域の人々が総出でアダンの木を植え、風や砂から暮らしを守っていた。台風や塩害に強いアダンは、防風林や防砂林の役割を持ち、天然の網戸のように生活を支えてきた。

時を経て、海岸線の風景は大きく変化した。災害から住民の生活を守るための大規模な護岸工事が進み、金網や堤防で覆われた海辺は、人の暮らしを切り離されてしまった。また、便利さが増す一方で、生活や消費の変化は環境にも影響を与えている。コンビニやスーパーで必要なものはすぐ手に入るが、包装容器やフードロスが増え、浜辺には国内外から多くの漂着物が絶えず流れ着く。これはヌーファの浜や近隣の海岸で起きている変化の一例にすぎない。

海岸線と集落を隔てるように建てられる防風防砂用のフェンス

しかし、便利さや安全性の追求、自然と暮らしの分断は沖縄に限らず、世界中の多くの地域で起きている。暮らしを守るための選択と便利さの享受は、同時に、目に見えない代償を生み出していると言えるだろう。

こうした変化は、時間をかけ、手間を惜しまず自然と調和を図ろうとした、かつての営みを際立たせる。SDGsという言葉が生まれる以前から、人々は自然のリズムに寄り添う知恵を「じんぶん」として受け継いできた。文明の発展や便利さの追求によって、護岸の風景や自然との距離感は変化したが、かつての暮らしの価値を振り返ることは、今を生きる私たちに示唆を与える。

かつてヌーファ周囲の海辺ではウニやもずくが豊富に採れ、ジュゴンが魚網にかかることも言い伝えられている。どれほど膨大な資金を投じても、失われた命や風景を完全に再生することは難しい。

変わる時代と、変わらない挑戦

近年の自然環境の変化について尋ねると、アンナさんはこう答えた。

「ヌーファのような小さな浜辺でも、気候変動の波を肌で感じるようになりました。止められない環境の変化の中で生き抜くために、いま人間にも変化が求められていると感じます。すべての人が自分事として環境問題と向き合わなければならなくなってきました。ヌーファの自然が、今をどう生きるかという問いへのヒントをたくさん与えてくれている気がします。ここでの体験が未来の地球を守る気づきとなり、それぞれの地で次のアクションにつながってほしいです」

「自然が許してくれる限り続けたい」と語るアンナさんの言葉には、揺るぎない決意がにじむ。道を通すことを拒み、安易な開発や効率化と一線を画す姿勢は、自然への深い敬意と覚悟の表れだ。しかし同時に「今の時代に新たに作ろうとしても、社会の価値観がそれを許容しないかもしれない」との危機感も口にする。

その「社会の許容力」について、シンゴさんも思いを寄せる。

「安全のため、という理由で子どもたちが自由に遊んだり、身をもってチャレンジできる場が本当に少なくなりました。今の時代はとにかく情報にあふれていて、未体験のことも知った気になっている子も多くいます。得意げに知識をたくさん話してくれる子が、いざ火を起こしてみれば、うまくいかないこともある。そうして初めて、自分が自然の前では無力で小さな存在だと気づくんです。失敗を重ねるからこそ『じんぶん』が身につく。大人や社会がその場を許容し、守り続けることが大切だと思います」

ひっきりなしに漂着物が流れつくヌーファの浜には、毎年ウミガメが産卵に訪れる

今後、じんぶん学校としての挑戦は、先人が作った施設がヌーファにあり続けることだと、アンナさんとシンゴさんは決意を胸にしている。

「じんぶん学校の運営は、不便なアクセス、日々の施設管理など本当に多くの手間がかかります。この先どこまで自然と調和しながら、すべてを人力でやりぬくことが叶うのか。いつまでここがあり続けるかは、全ては自然次第なので、私たちにはわかりません。でも、27年間、いくつもの小さな奇跡と偶然に守られるようにして、今日も活動を続けることができています。ここを立ち上げた先輩たちが抱いた、『自然と調和し、自らの手と身体を使って未来を創る』という決意と確信を、私たちの力でやれるかぎり実践し続けたいと思いますね」

アンナさんとシンゴさんのその言葉に、変わりゆく時代の中で変わらない挑戦の意味が凝縮されていた。

編集後記

じんぶん学校は、失われつつある風景のそばで、私たちに問いかけている。日々を生きる私たちは、何を基準に「豊かさ」を測っているのだろうか。お金や効率ではなく、自然のリズムに身をゆだね、手間を惜しまずに暮らすこと。沖縄の人々が受け継いできた「難儀をしてでも調和を図る」という覚悟と知恵は、今の私たちにこそ必要な「じんぶん」ではないだろうか。

煌びやかなリゾートの光とは異なる、本物の自然の美しさと厳しさ、そして脆さ。その中で生き抜く人間らしい「じんぶん」を取り戻すことができたとき、豊かな未来を次の世代へ手渡せるのかもしれない。

【参照サイト】自然体験 | じんぶん学校 | 沖縄県

Photo by Shio Yamasaki

Edited by Erika Tomiyama