IDEAS FOR GOOD2.0 危機を希望に。読者とともに「新しいメディアのかたち」をつくりたい〜IDEAS FOR GOODはクラウドファンディングに挑戦しています〜

2015年から、社会を「もっと」よくするアイデアを届けてきたIDEAS FOR GOOD。けれど、世界も、メディアのあり方も、この数年で大きく変わりました。私たちもまた「伝える」だけでは届かない時代の中で、迷いながら、探りながら、新しいメディアのかたちを模索しています。完璧ではない。でも、未完成だからこそ、まだできることがある。このメディアを存続させ、次の時代へと手渡していくために──どうか、この挑戦にご参加いただけたら嬉しいです。

▶️よかったら、クラウドファンディングページも覗いてみてください。

AIが私たちの日常に急速に浸透する今、メディアを取り巻く環境は激変している。ニュースサイトへのアクセスがAIの登場で激減するなど、従来のビジネスモデルは限界を迎えつつある。さらに、AIの利用に伴う環境負荷の増大や、データに潜む偏見の再生産といった課題も無視できない。このような時代に、メディアは社会に対してどのような価値を提供できるのだろうか。

その答えを探るべく、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社は、未来思考の対話で共創プロセスを提供する株式会社フューチャーセッションズをパートナーに迎え、2025年10月9日にイベント「Sustainable Media Futures」を開催。AIには模倣できない「リアルな体験や対話の場」が持つ、未来のメディアとしての可能性を参加者とともに探った。本記事は、その当日の模様をレポートしていく。

AIと共生するためのコンヴィヴィアリティ

イベントの冒頭、インスピレーショントークに立ったハーチ代表の加藤佑は、AIの台頭により、メディアが直面している厳しい現実を取り上げた。大手ニュースメディアの中にはトラフィックが激減している事例や、すでに社員およびメンバーのレイオフに踏み切っている事例も見られる。さらに、AIの利用に伴う膨大な電力消費や、学習データに潜むバイアスが「AI植民地主義」とも言うべき新たな格差を生み出していると警鐘を鳴らす。

この巨大な変化の波を、メディアはどう乗りこなせばいいのか。これに対し、加藤は、オーストリアの哲学者イヴァン・イリイチが提唱した「コンヴィヴィアリティ(自立共生)」という概念を紹介した。これは、テクノロジーを、人間が主体性を失うことなく、自らの能力を発揮するための「道具」として捉える考え方だ。

「テクノロジーには、人を幸せにするポジティブな側面と、人から能力を奪っていくネガティブな側面があります。技術がその閾値を超えないように留めるべきだ、という考え方が重要になります」

さらに加藤は、「AIは情報の循環を加速させますが、人間の関係性の循環を代替するものではありません」と述べ、AIと人間が共生する未来のメディアの可能性を示した。

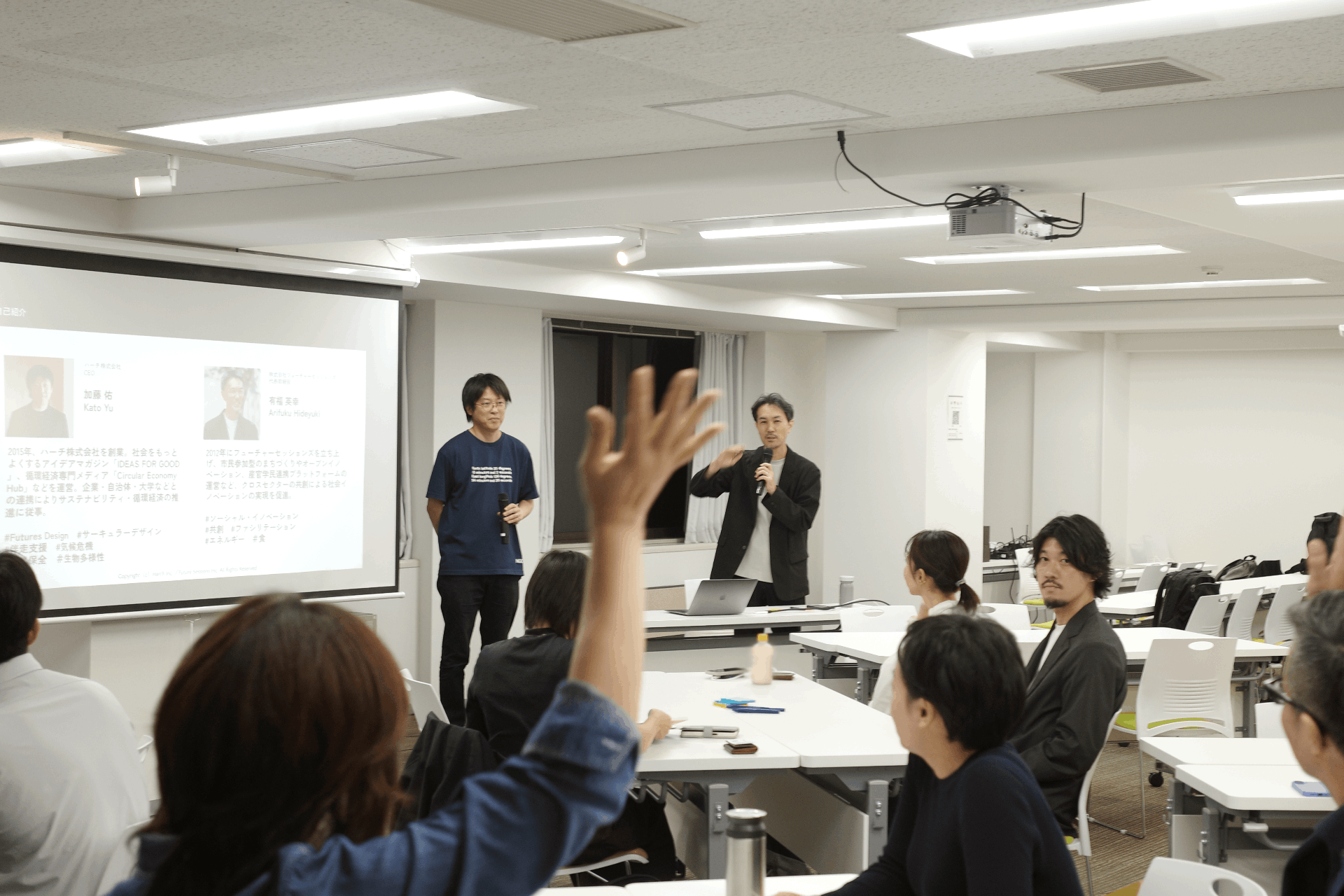

モデレーターを務めた株式会社フューチャーセッションズ 代表取締役社長の有福英幸氏は、多様な人々が対話を通じて未来を共創する「フューチャーセッション」自体が、新しいメディアの形になりうると語る。

「リアルな対話の場で交わされる情報や感情のやりとりは、参加者の意識や行動、関係性を変容させ、着実な変革をもたらすメディアとして機能します」

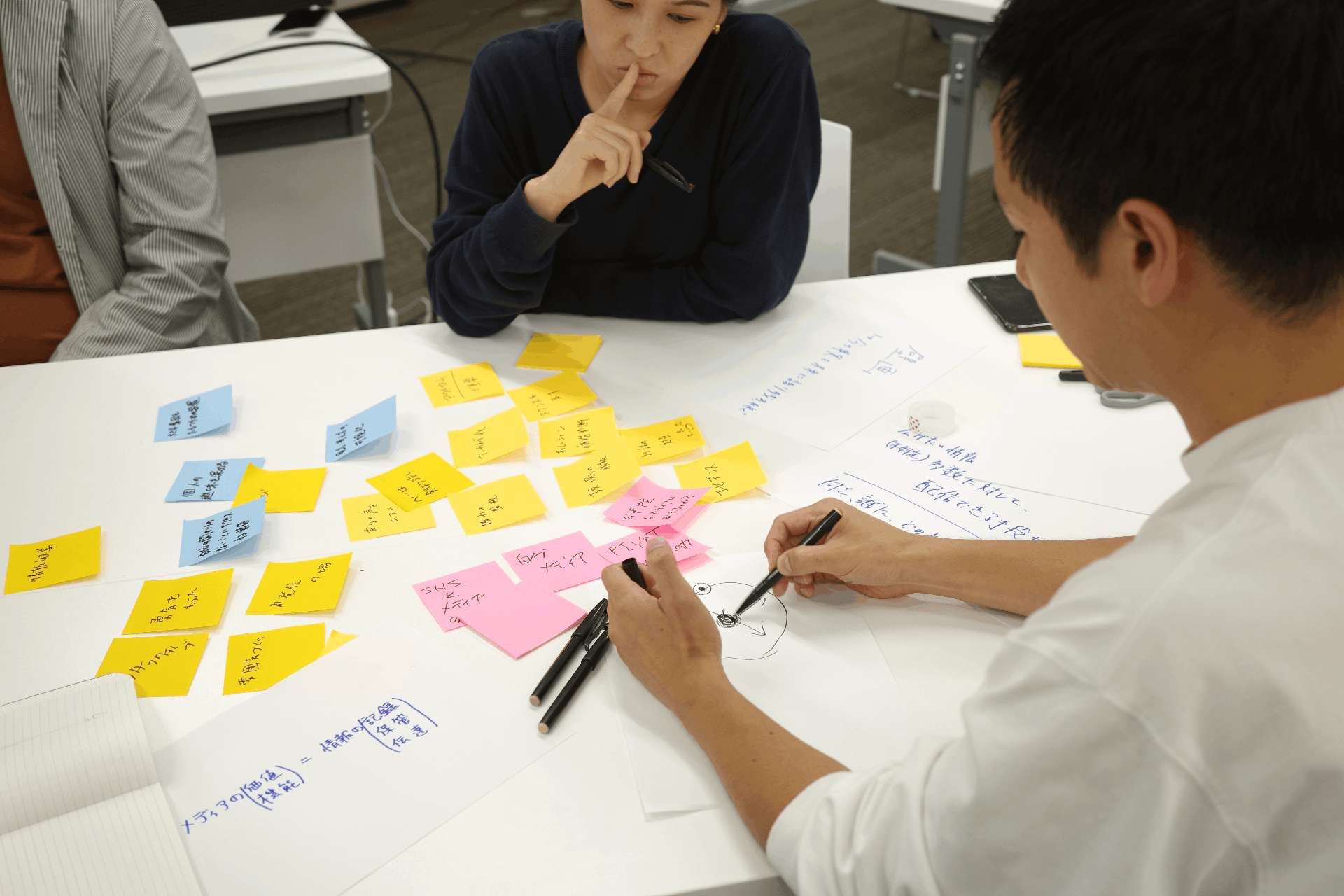

AIが作る情報はジャンクフード?選ばれるのは「信頼できるメディア」

インスピレーショントークに続いて始まったのは、参加者自身が主役となるフューチャーセッションだ。AIには学習できない、一人ひとりの身体性を伴ったリアルな対話の中から、未来のメディアの輪郭を探っていく。各テーブルでは「メディアが持つ本質的な価値とは何か」という根源的な問いを起点に、熱のこもった議論が交わされた。

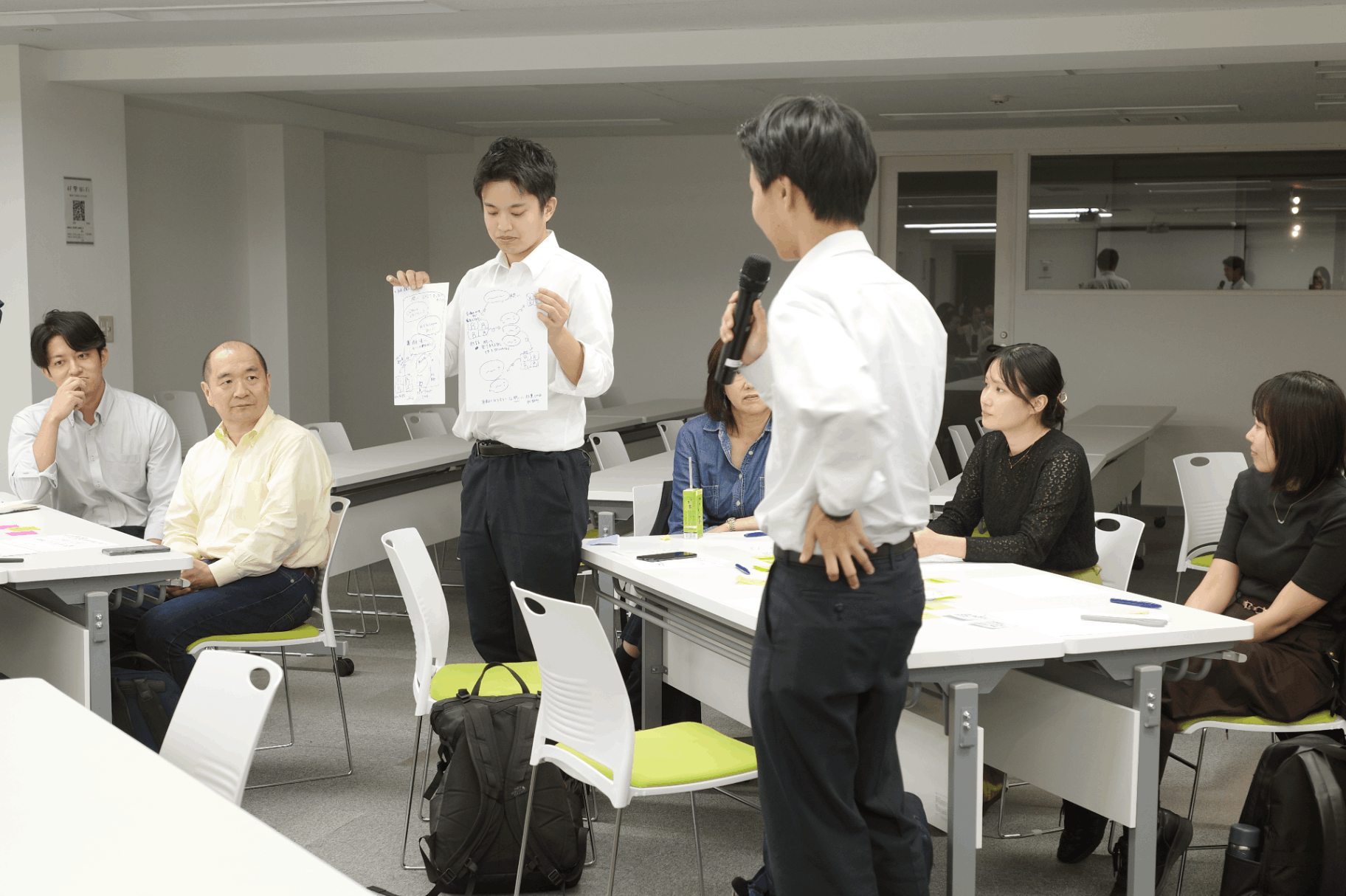

そしてセッションの終盤、対話を通じて生まれた未来のメディアのプロトタイプ(試作品)が、それぞれのグループから発表された。

あるグループが提示したのは、「情報は食事と同じ」という視点だった。AIが生成するフェイクニュースが「ジャンクフード」のように溢れる未来では、人々は信頼できる作り手から、心身の糧となる良質な情報を求めるようになるという提言だ。

「信頼できるお店で買うように、信頼できるメディアを選ぶ時代が来るのではないでしょうか。そのとき、メディアの価値は、人々の知識や好奇心をどれだけ育んだかという『アウトカム(成果)』によって測られるようになると考えました」

この発表は、情報の価値を問い直し、広告モデルに代わる新たなビジネスモデルの可能性を示唆するものだった。メディアが生み出す「良い変化」そのものに対価が支払われる世界。それは、メディアの社会的責任と社会的価値をより明確にする未来像だ。

メディアのKPIは「愛」、収益源は寄付に

別のグループが発表したのは、「愛」と「関わりしろ」という、効率性などとは全く異なる価値軸を据えたメディアの形だった。

「私たちがメディアに求めるのは、どれだけ関われるか、どれだけ愛を感じられるかです。例えば、地域の広場にある柱に、誰もが自分の好きな情報や想いを貼っていく。100年後、それが一つの文化的なメディアになっているのではないでしょうか。収益は広告ではなく寄付で賄い、支援することもまた一つの『関わり』になるのです」

このアイデアは、メディアを情報伝達のツールとしてではなく、人々の想いが集い、繋がりが生まれる「場」として捉え直している。ユーザーを単なる読者や視聴者として見るのではなく、共にメディアを育てていくパートナーと見なす。人々が参加できる余地、すなわち「関わりしろ」を設計することこそが、AI時代におけるメディアの競争力になる。会場は、その人間的な温かさに満ちた提案に、深く頷いていた。

AIが「答え」を出す時代だからこそ。人間は「問い」の連鎖を創造する

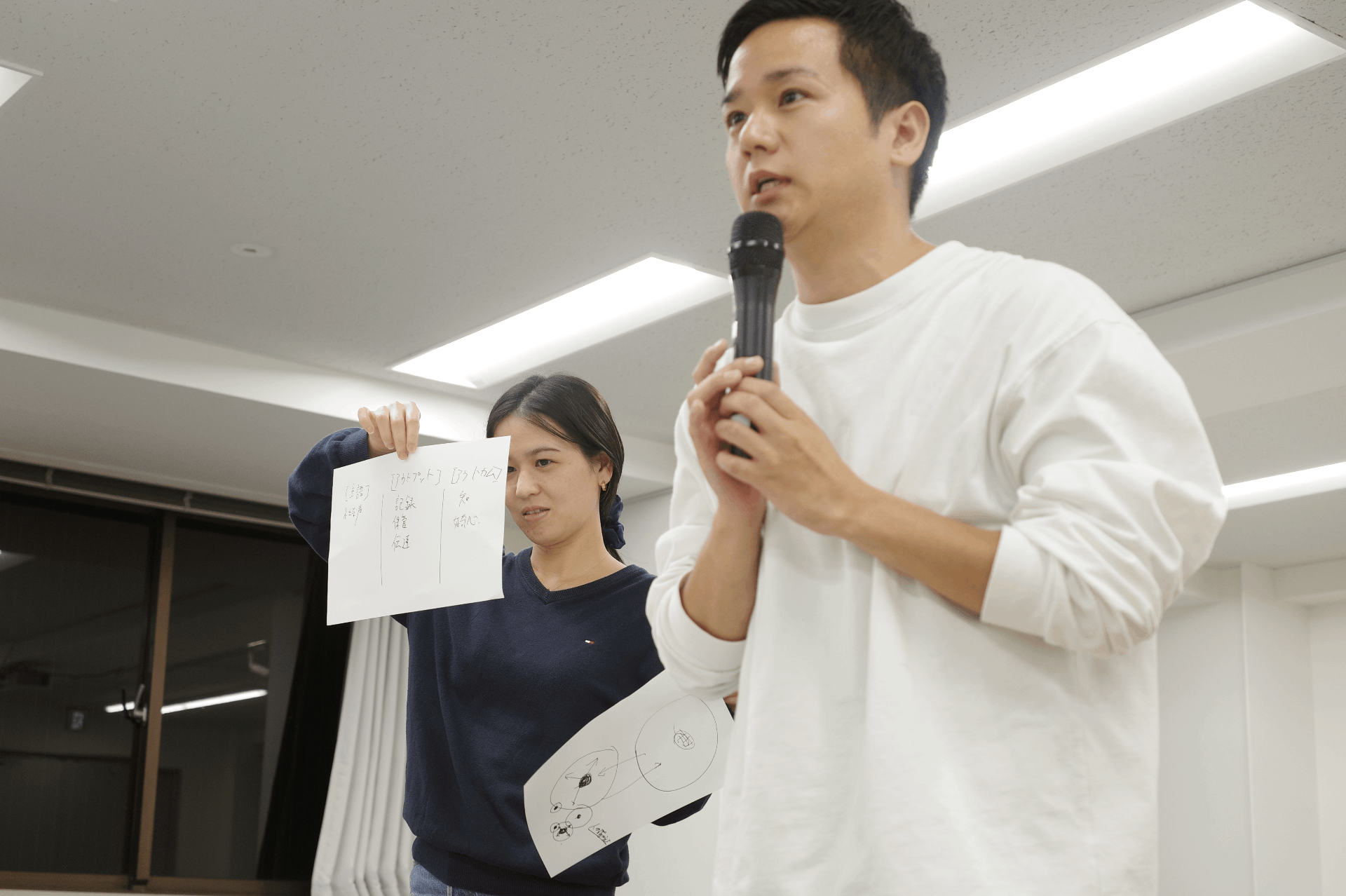

最後に、対話のプロセスそのものをメディア化するという、さらに独創的なアイデアが共有された。

「最初に一つの『問い』を立て、集まった人々が対話し、結論ではなく『次なる問い』を一人一人が生み出す場を作ります。問いが問いを生み、螺旋状に思考が広がっていく。その問いの連鎖自体が、参加者全員で作り上げる生きたコンテンツになるのです」

AIが瞬時に「答え」を提示する時代だからこそ、人間は「問い」続けることに価値を見出す。このプロトタイプは、受け手だった人々を創造者へと転換させる循環の仕組みだ。参加者はコンテンツを享受する側でありながら、同時に「問い」という新たなコンテンツを生み出す創造者にもなる。この持続可能なループこそ、AIには決して生み出せない、人間ならではの知の営みそのものだった。

今回のセッションを通じて浮かび上がったのは、AI時代だからこそ、人間同士の対話、身体性を伴う繋がり、そして「問い続ける力」がメディアの核になっていくという未来だ。テクノロジーの進化をただ受け入れるのではなく、それを「コンヴィヴィアルな道具」として使いこなし、人間性や創造性を最大化する。その先にこそ、持続可能なメディアの未来は開かれている。

イベントで生まれたプロトタイプは、いずれも完成されたビジネスモデルではなかった。しかし、AI時代に私たちが無意識に求めている「手触り感」や「人とのつながり」といった価値を浮き彫りにしていた。特に「問いが問いを生む」というアイデアは、答えを急ぐ現代社会への批評でもあり、メディアが担うべき本質的な役割を再認識させてくれたように思う。