Category Archives: インタビュー

環境活動家をなくしたい環境活動家・露木しいなが考える、気候変動の伝え方

インドネシア・バリ島での留学を経て、現在全国の学校で気候変動について講演をしている環境活動家・露木しいなさん。彼女が考える、環境問題を伝える際のポイントとは何でしょうか。取材しました。

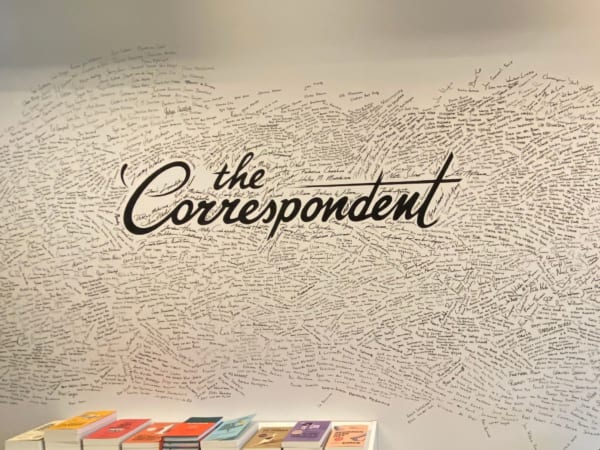

共鳴する仲間がいるから。メディア閉鎖後も続く、ジャーナリズムの旅【蘭メディア・コレスポンデントに学ぶ│後編】

日々の速報ニュースを追いかけるのではなく、世界で起こる様々な事象の「本質」に迫るスロージャ

情報社会を生き抜くヒント「ラディカルな希望」とは?【蘭メディア・コレスポンデントに学ぶ│前編】

オランダでスロージャーナリズムを実践するメディア・コレスポンデント。昨年、その英語版が惜しまれながらも閉鎖されました。今回は、コロナ禍以前に英語版編集部に伺っていたお話をご紹介。情報の洪水に飲み込まれないコツとは?

「多様な食文化」とは、選択肢を持つこと。ヴィーガンシェフが考える、ソーシャルフードガストロノミーとは?【FOOD MADE GOOD#3】

「ヴィーガンの新しい領域に挑む」「食を通じて世界をつなぐ」と掲げながら、サステナブルデリ&カフェをコンセプトとした『ブルーグローブトウキョウ』の監修をし、多数メディアに出演するなどヴィーガンシェフとして第一線で活躍する杉浦仁志シェフ。食を通じて異文化理解や健康、環境問題にアプローチする「ソーシャル・フード・ガストロノミー」を提唱し、持続可能な社会を目指すプロジェクト「1000 VEGAN PROJECT」を立ち上げた杉浦シェフ。そんな世界で活躍するヴィーガンシェフが、ヴィーガンとその可能性をどう捉えているのか、話を聞きました。

空き家を地域の”課題”から”課題解決拠点”に。DIY体験でつながりを生む「solar crew」

少子高齢化が進む日本において深刻化しているのが、「空き家」の問題だ。総務省の調査によると、

最優先事項は「従業員の幸せ」。どのようにして、幸福度を計測するか?【Pizza 4P’s「Peace for Earth」#07】

今回の「Peace for Earth」のテーマは、Pizza 4P’sで働く従業員の「幸福度」に焦点を当てます。「Make the World Smile for Peace(平和のために世界を笑顔にする)」をビジョンとして掲げ、人々のインナーピースに貢献することを目指すPizza 4P’sは、まずは社内で働く従業員からそのポジティブな変化を生み出していこうと考えています。数年前から従業員の幸福度を定期的にモニタリングする「ハッピースコア」を始め、昨年は全社員に対して「ハピネスサーベイ」と呼ばれる幸福度に関する大規模なアンケートも実施しました。ベトナム国内でサステナブルアクションに取り組む企業のリアルな現場をシェアします。

廃棄食材で染める服。アパレル発の食品ロス活用プロジェクト「FOOD TEXTILE」

捨てられる予定の食品残渣を染料にアップサイクルし、新たなファッションアイテムを生み出す「FOOD TEXTILE」。繊維商社が立ち上げたこのプロジェクトに秘められた思いとは?

知ることで、守れる。植物研究家が伝える「野草」の魅力

日本に根付いた野草の素晴らしさを国内、そして世界に発信している、野草研究家の山下智道さん。山下さんは、昔からある日本人の野草の知恵や伝統を守るため、古来からの伝統的利用法を紹介したり、独自の分類学を提唱し、「ハーブ王子」という名前で活動されています。今回は山下さんに野草の魅力や、植物の身近にいるからこそ感じる環境の変化について話を聞きました。

ソールからアパレル業界を変える。世界初の土に還るブランド「GENN」

天然ゴムを発泡してつくられた、土に還るソールブランドGENN(ジェン)。「子供たちが安全に履ける」という機能的な観点から15年ほどかけて開発をし、機能性と環境配慮の両方にこだわったソールを生み出しました。

財布で手元に収まる循環を。サボテンのヴィーガンレザーブランド「Re:nne」

パイナップルやりんご、マッシュルーム……植物性の素材からつくられる「ヴィーガンレザー」が注目を集める今、新たに誕生したのが「サボテンレザー」の財布。本革に近い質感と生産の際の環境負荷の小ささが特徴のサボテン。それらの特性を生かしながら、サステナビリティと機能性、デザイン性を兼ね備えた財布です。作り手の大久保兄弟は、動物性のものから植物性のものへとシフトしていく必要性を訴えながらも、そのスピードはゆるやかでいいと言います。若い世代が作るサボテンレザー製品を同世代にもっと知ってもらうことで、きっかけを生んでいきたい。そのためには、選択肢として提供しながら、「なぜ?」というところまで伝えていくことも強化していきたい。そんな作り手の熱い想いでつくられたヴィーガンでサステナブルな財布です。

ポイ捨てごみをコースターに。海洋プラ問題を考える「RETTER」始動

NPO法人グリーンバードが、全国各地でポイ捨てされたプラスチックごみを活用して、アップサイクルするプロジェクト「RETTER」を始動。その第一弾として、コースターを製品化しました!

家庭のキッチンに近い朝食を。地域を巻き込むビジネスホテルのレストラン「モンローズ」【FOOD MADE GOOD#2】

広島県福山市にある、ビジネスホテルの朝食とは思えないほど満足度の高い料理を提供しているレストラン「モンローズ」。スタッフや生産者さん、地元企業などが今、モンローズを中心にサステナブルに変わっています。

「学食」に注目。聖心女子大学に学ぶ、食品ロス削減のヒント

聖心女子大学の学生団体「Earth in Mind」が、身近な学食の食品ロスゼロに挑戦中。他大学でも応用可能なように、過程の情報公開も行っています。

廃棄建材を、一点もののアクセサリーに。アップサイクルブランド「KiNaKo」

私たちは普段、仕事をする中でたくさんのごみを目にしています。洋服をつくるときに余った布きれや、一度しか使わなかった大量の紙の資料。何に使えるのかはわからないけれど、そのまま捨ててしまうのはなんだかもったいない。そんな想いを形にしたのが、アップサイクルのアクセサリーブランド「KiNaKo」を手がける木上奈都子さんです。木上さんは、建築物をつくるときに出る端材や建材を、一点もののピアスやリングに生まれ変わらせています。

壁じゃなくて橋を築こう。手仕事でパレスチナと日本をつなぐ「架け箸」

パレスチナの職人と一緒にパレスチナの伝統刺繍や特産品のオリーブを使った箸づくりを企画、制作し販売を目指す「架け箸」。立ち上げた髙橋さんの活動の原点は、パレスチナを訪れた際にホストファミリーに言われた、「わざわざ来てくれてありがとう」という言葉でした。ありがとうと言われることがなくなるくらい、多くの人にとって“普通の選択肢”になることを目指して、ポジティブなパレスチナを発信し続けているのが架け箸です。

障がい者に優しい社会は「いつ老いてもいい社会」。脳損傷者を支えるReジョブ大阪

“見えない障害”と呼ばれる高次脳機能障害や失語症。これらの障害を持つ人と共に活動をつづけるReジョブ大阪。退院しても社会復帰が難しい、脳損傷者の人たちのリハビリや就労に関する悩みに寄り添った活動を続けています。活動の根底にあるのは、インクルージョン。障害を特別視せず、一緒にやっていこうよ!という考えだという同団体は、明るく障害について発信しています。