日本で「生ごみ」は、可燃ごみとして分類されており、可燃ごみの3割を生ごみが占めているといわれる。約80%が水分である生ごみは燃えにくく、焼却には生ごみ1トンあたり760リットルの助燃剤(重油)が使用されている。日本全体で6000億円のコストがかけられており、エネルギー効率が悪く環境負荷が高いという問題を抱えている。

さらに農林水産省によると、日本のカロリーベースの食料自給率は38%(2020年)と、諸外国と比較しても低い水準にある。かなりの食料を輸入で賄っているのにもかかわらず、年間643万トンの食品ロスを出しているのが、日本の現状だ。

いま、そうした課題の解決策として注目されているのが、国内で「資源循環」をつくることだ。食品ロスを「資源」として堆肥化して活用することで生ごみを減らし、できた堆肥を使って日本全体の食料自給率をあげる。そうすることで化学肥料をわざわざ輸入せずとも美味しい野菜を作り、農家の収益性を上げて国内の農業を成り立たせることができるのではないか──。

そんな資源循環を生み出す活動を世界、そして日本で取り組んでいるのが、東京都の三鷹市にある鴨志田農園を営む鴨志田純さんだ。鴨志田さんは現在、コンポストアドバイザーとしてネパールで生ごみ堆肥化の国家プロジェクトを担うと同時に、サーキュラーエコノミー(循環型経済)専門家の安居昭博さんと一緒に、日本で公共コンポストの設置を広めている。その活動スケールの大きさは計り知れない。

今回は、前半で鴨志田さんに「コンポストアドバイザーになるきっかけとなったネパールとの出会い」や、「質の良い堆肥を作る大切さ」、後半では鴨志田さんと安居さんの二人に、現在日本国内で進めている「黒川温泉サーキュラーエコノミー&コンポスト事業」の話を聞いた。

左:安居昭博さん 右:鴨志田純さん (筆者撮影)

話者プロフィール:鴨志田純(かもしだ じゅん)さん

鴨志田農園園主。コンポストアドバイザー。ネパールのカトマンズ州ティミ市を中心に生ごみ堆肥化と有機農業のシステムづくりを行う。一般社団法人日本オーガニックフラワー協会理事。一般財団法人つちのと理事。

鴨志田農園園主。コンポストアドバイザー。ネパールのカトマンズ州ティミ市を中心に生ごみ堆肥化と有機農業のシステムづくりを行う。一般社団法人日本オーガニックフラワー協会理事。一般財団法人つちのと理事。

話者プロフィール:安居昭博(やすいあきひろ)さん

1988年生まれ。Circular Initiatives&Partners代表。アムステルダム在住サーキュラーエコノミー研究家 / サスティナブル・ビジネスコンサルタント / 映像クリエイター。2019年日経ビジネススクール x ETIC『SDGs時代の新規事業&起業力養成講座 ~資源循環から考えるサスティナブルなまちづくり~』講師。

1988年生まれ。Circular Initiatives&Partners代表。アムステルダム在住サーキュラーエコノミー研究家 / サスティナブル・ビジネスコンサルタント / 映像クリエイター。2019年日経ビジネススクール x ETIC『SDGs時代の新規事業&起業力養成講座 ~資源循環から考えるサスティナブルなまちづくり~』講師。

“半農半教育”の始まり。きっかけは、ネパールから送られてきたコーヒー豆

東京・三鷹の住宅街に囲まれた一角に、鴨志田農園はある。無農薬・無化学肥料で野菜を作っており、質の良い自家製完熟堆肥を利用した土着微生物を活かした農法が特徴だ。

そんな鴨志田農園六代目の鴨志田純さんは、実は2年前まで数学教師をしていたという。鴨志田さんが教師から農家になり、ネパールでのコンポストアドバイザーとして活動を始めたきっかけは一体、なんだったのだろうか。

「今から6年前に父親がくも膜下出血で他界し、家業を継がざるを得なくなりました。そこで教員と農家という形で、京都府の塩見直紀さんが提唱する『半農半X』に感化され、”半農半教育”をやり始めたんです。そこから1年経った2015年の6月7日、父親の一周忌のタイミングで鴨志田農園の営業を成り立たせようとFacebookページを立ち上げました。そんなある日、突然僕のもとにネパールに住む一人の女性からメッセージが届いたんです。」

「なぜ無農薬で、こんなに綺麗な野菜ができるのですか?」

「正直最初は、茶化されているのかな?と思いました。疑いつつもメッセージのやり取りが1か月ほど続き、彼女から『お礼にコーヒー豆を送りたい』と言われたんです。最初は断っていたのですが、恐る恐る住所を教えてみると、カルディコーヒーの豆が2袋、EMS(国際スピード郵便)で本当に届いたんです。」

鴨志田さん(筆写撮影)

ネパールから日本までのEMSにかかる費用はおよそ5000円ほど。それは現地の人の給料から考えると、給料5~10日分ほどの金額だった。「日本でも感謝を伝える文化が減っている中で、なぜ僕に対してウサ・ギリさんがそこまでしてくれたのか──そんなことを考えていたら、どうしても会ってみたくなったんです。」一度思い立ったら止まらない鴨志田さんは、その半年後の2016年3月、ウサ・ギリさんに会いにネパールを訪れた。

「ネパールを訪れる前に、実はウサ・ギリさんは現地のカルディコーヒーへ出資しているとか、学校やホテルも経営しているとか、どんどん色々な情報がでてきたんです。いよいよこれは騙されてるかもしれないと、思いました。(笑)でも、ネパールに行ったらそんなことは全然なくて。元々京都大学の大学院に通っていたウサ・ギリさんは、現在の京大総長である山極壽一さんの教え子であり、外国人で初めて日本の小学校の教員免許を取得した優秀な方でした。」

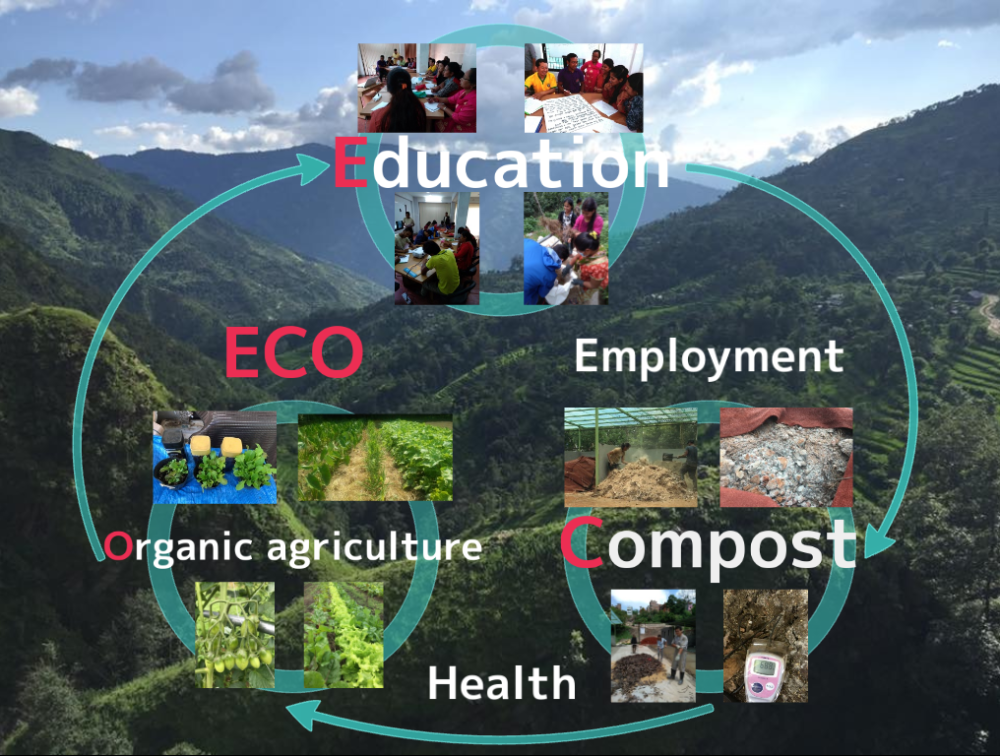

教育、堆肥化、有機農業、そしてまた教育──エコシステムの開発

これまで教育に25年関わり続けていたウサ・ギリさんは、鴨志田さんに会うと「ネパールで、教育の段階はもう終わったんです」と、話し始めたという。ネパールでは今、学校で教育を受けたとしても、その後の働き口が足りないことが問題になっている。

「じゃあ働く場所を作ろうという話になり、そこで出てきた雇用創出のための手段が、『生ごみの堆肥化』でした。僕自身もネパールの農家をいくつも見学している中で、堆肥作りをきちんとやれば生産性が向上すると確信していたんです。しかし当時の僕は、堆肥作りについて全く知識がなかったため、日本帰国後に孟勉強を始めました。農業書籍を読み漁り、最終的に『CNBM分類』という堆肥化の技術を開発した三重県の橋本力男師匠にたどり着いたんです。」

数学教師としての仕事をこなしながら、東京から三重県の橋本師匠の元に通い続けること8か月、鴨志田さんはCNBM技術を身につけて再びネパールに通い始めた。2017年12月にたまたま現在のネパール国会議員のサヌクマール・シュレスタさんに出会い、そこからの縁でネパールの国家プロジェクトとしての生ごみの堆肥化が始まったという。首都カトマンズ近郊のマディヤプル・ティミ市を生ごみ堆肥化のモデル地区として開発し、現在は500世帯3000人の実証実験が終了。その仕組みをネパール全土に波及させていく社会的な仕組みづくりを続けている。

今年中には、ティミ市にコンポスト学校が設立され、年間500人ほどの堆肥技術者を養成できる体制が整う予定だ。この職業訓練校が完成すれば、ネパール全土に堆肥技術者を送り込むことができ、政府の目標では2028年にはネパールが有機農業の国になるだろうとされている。

ネパールでの生ごみコンポストプロジェクトの様子 Image via 鴨志田さん

海に面していないネパールは経済発展が遅れており、今まで最貧国であったバングラデシュにも抜かれ、現在は最貧国の一つとなっている。そんなネパール全体の就業人口の7割以上が農業従事者だ。鴨志田さんは、「農業から変えていくことが一番ネパールの社会にとって影響力がある」と、話す。

「とにかく最初は、人を育てるための教育が大切です。教育が完成して堆肥技術者が養成できたら、実際に生ごみの回収や堆肥化を行い、次に有機農業を推進します。それをまた教育に還元するというエコシステムを現地で推奨し、このサイクルが回ることによって現地の雇用や健康、そして本来の目的であるエコを達成できると思っています。」

Image via 鴨志田純さん

堆肥作りは、料理作り。コンポストで、農業をアップデートする

鴨志田さんがたどり着いた完熟堆肥を作るためのCNBM分類とは、堆肥の成分を炭素(C)、窒素(N)、微生物(B)、ミネラル(M)の4つに分類し、最適な割合で配合するものだ。CNBM分類で配合させることで堆肥の温度が60度以上の高温になり、すべての病原菌と雑草の種子を死滅することができるという。有機物を熱処理させることによって畑で食中毒の原因となるような大腸菌などの微生物を死滅させ、安心安全な野菜を作ることが可能となる。

また、鴨志田さんが行う堆肥化では、地域の20キロメートル圏内にある資材だけを使うことが特徴だ。たとえば牛糞や米ぬか、籾殻や壁土など、鴨志田さんがその地域にあるもので使える資源を見極めている。

生ごみと副資材、床材を混ぜたものを処理することを「一次処理」と呼び、この一次処理品を上記のようにさらに材料を混ぜて60度以上の高温にすることを「二次処理」と呼ぶ。堆肥化の場合、これら一次処理と二次処理の両方のステップを踏むことが大事なポイントだという。

一般的に市場に流通しているコンポストや、海外の街中で増えているミミズコンポストなどは、この一次処理までとなっていることがほとんどで、農家視点で見れば野菜作りに適した堆肥であるとは言えない。

「腐っている野菜からは、腐っている野菜炒めしかできません。新鮮な野菜だから、新鮮な野菜炒めができるんです。」

鴨志田さんが初めてネパールに渡航して7か月が経ったとき、完熟堆肥でできた野菜と市場で売られている野菜を現地の人々に食べ比べをしてもらったという。そうすると、みんな圧倒的に味が違うと驚き、それから現地の人々からの生ごみ堆肥化プロジェクトへの評価が、ガラリと変わった。

「ネパールを訪れた当初、現地のおじいちゃんが『最近はスパイスに力がなくなった』と、話していたんです。それはやはり化学肥料の影響で、スパイス自体に力がなくなってきていることを意味していて、農家からするとよくわかる話なんですよね。有機物をちゃんと畑に与えれば、微生物がしっかり分解してゆっくりと養分が効いていくのですが、化学肥料が使われていると、水に溶けた栄養がそのまま根を伝って自由水と一緒に入ってくるんです。それでどうしても力のない水っぽい野菜になってしまうんですよね。」

実際に農薬も化学肥料も全く使わずに完熟堆肥だけで野菜を作っている鴨志田農園の野菜は、神田にある世界的に有名な予約の取れないレストラン『ブラインドドンキー(the Blind Donkey)』でも使われている。自分で作った完熟堆肥を使う循環を作ることで、コロナ禍で肥料や農薬の輸入がしずらくなっている中でも地域の生ごみを活用し、地域の農家が農薬に依存せずに美味しい野菜を作ることができるという好循環を生み出すことができる。

「農薬は撒けば撒くほど労働時間も増え、購入費用や人件費もかかってくるので、圧倒的にコストがかかります。さらに都市農業は面積が減っていく一方なので、単位面積あたりの単価をあげる必要があります。そのうえで有機農業が一つの選択肢となるんです。実際に有機農業に転換することによって、一般的な慣行農法と比べると3割以上高く売れるようになります。各地域にコンポストセンターを作って安定的に良質な堆肥を供給する事で、それが実現できるんです。」

コンポストはコミュニティデザイン。いかに多くの人を巻き込めるか

いま、隣の家に誰が住んでいるかもわからないほど人と人とが分断されている中で、鴨志田さんは「コンポストは、コミュニティデザインとしての役割がある」と、話す。コンポストは「発散型」と「収束型」の2種類に分けられる。コンポストから野菜栽培まで一人でやる「収束型」と、最近増えてきた、SNSでコンポストをやっている人同士がつながって活動するような「発散型」だ。発散型でコンポストに取り組むことで、地域全体が発酵してくるのだと、鴨志田さんは続ける。

「一番は、コンポストをする際に農家さんとの関係性があるのが理想です。地域の農家さんから野菜を買い、その野菜を使って出る調理残渣を自宅で一次処理までできれば、農家さんが二次処理をして完熟堆肥にし、できた堆肥を農家さんが使ってまた野菜を作って販売する、という循環ができる。その野菜を買う形でCSA(Community Supported Agriculture)、いわゆる地域支援型農業のような文脈に組み込み、地域としての関係性をより強めていくことによって地産地消地循の流れを促します。」

これは、生産者と消費者の距離が近い都市農業で特に導入しやすいという。鴨志田農園がある東京都三鷹市は、都内でも農家戸数が一番多いのだが、そうした農家がある程度いる場所であれば、地域の農家をうまくグループにするだけでも資源循環の裾野が広がると鴨志田さんは説明する。

現在、鴨志田農園では、東京のスペシャリティコーヒーのお店『ONIBUS COFFEE』や食育や地域活性化を行う『URBAN FARMERS CLUB』と連携し、集めた生ごみを培養土化して販売している。

さらに、鴨志田さんが考えるのは、コミュニティのデザインだけではない。コンポストによって、物流のデザインも可能になると話す。

「東京や名古屋、福岡などの大消費地だけで食品ロスすべてを堆肥化しようとすると、畑で使う面積に対してできあがる堆肥の量が圧倒的に過剰になってしまいますよね。また、都内の野菜生産だけでは、都民を賄うこともできません。であるならば、通常であれば空のトラックとなる地方の一大生産地から 都市への運搬帰りの二便で、都市部でできた堆肥を積んで帰り、それを地方で野菜栽培に使ってもらうといったやりかたも考えられます。」

生ごみの資源循環を考える際、結局はこうした「場所の問題」と「物流の問題」が発生する。行政の集会所や知り合いの農家の一部を貸してもらうなど、人づてにコミュニティを構築する必要があり、いかに地域で関係性を作れるかがコンポストを成功させるために大切だという。

行政にも市民にもプラス。黒川温泉サーキュラーエコノミー&コンポスト事業の開始

コロナ禍でネパールへの渡航が難しくなった今、鴨志田さんは国内での活動を本格化させている。サーキュラーエコノミー専門家である安居昭博さんと共に取り組む、公共コンポストの拡大だ。

世界には現在、約2000機のごみ焼却施設があり、そのうちの約半分は日本のものだといわれている。ちょうど高度経済成長期に建てられた焼却施設が老朽化し、耐久年数を迎える現在、全国的に焼却施設の建て替えが問題になっているのだという。新しい焼却処分場を新設すると、およそ1000億円以上の費用がかかるといったコストの問題もある。

また、コンポストは行政としてコストを抑えることができるだけではなく、緊急時にはコンポストトイレとして使用できるので防災面でも優れている。さらに生ごみを持ち寄ってきた人に完熟堆肥を提供する仕組みを作り出すことで、住民にとってもメリットが多い。行政の費用削減のためにも、二人は焼却施設の建て替えをしない代替案として、廃校や地域の大学などを活用して生ごみの堆肥化を行う取り組みを進めている。

Image via 鴨志田さん&安居さん インフォグラフィック:Miki Natori

Image via 鴨志田さん&安居さん インフォグラフィック:Miki Natori

2020年9月上旬、二人は正式に熊本県南小国町の30軒余りの旅館が集う温泉地「黒川温泉」のサーキュラーエコノミー&コンポスト事業のアドバイザーに就任した。

おもてなし文化を持つ旅館では、どうしても食品ロスが発生してしまう。そうした問題を、資源循環で解決しようという取り組みだ。最初は数軒の旅館から出る食品残渣のコンポスト化から始めていく。黒川温泉でできた完熟堆肥を地域の農家さんに供給し、農家さんの野菜は旅館でのおもてなしに使用される循環の流れを生む狙いがある。

また、黒川温泉ならではの温泉湯分入り培養土の制作や、培養土と一緒に在来種の種をセット販売することで観光客に旅館での味を持ち帰ってもらえる仕掛け等、観光資源としても活用することで旅の後も黒川温泉を楽しめる仕組みを考えているという。

黒川温泉一帯の方々への勉強会開催 Image via 鴨志田さん&安居さん

こうした地域全体を巻き込んだ取り組みはよく、民間と行政との距離ができていたり、移住者だけが盛り上がっていたりするといった話もよくある。しかし、黒川は温泉街だけではなく、その周辺の農家さんとの関わりも深く、黒川周辺地域が一体になっていると、安居さんは言う。一体、どうしてこうした一体感が生まれるのだろうか。安居さんは次のように推測する。

「黒川温泉の近くには筑後川の源泉があるため、地域の人々の間には自然とその周辺環境を自分たちで協力して守ろうという強い共有意識が生まれていると思います。また、黒川温泉が本格的に観光客誘致に力を入れ始めたのは1986年からだそうで、その際に軸に据えられたのが『風景づくりは地域づくり』であり、『黒川一旅館』というコンセプトです。」

「黒川温泉を歩いているとまるでテーマパークの中にいるかのように自然とワクワクしてくるのですが、実は統一感のある洗練された街並みがその雰囲気を演出していると気づかされました。全旅館で貸し出しされている外出用の履き物や傘の統一化。全旅館共通でどの温泉でも3つまで楽しむことができる『入湯手形』という独自の仕組みの導入。サーキュラーエコノミーという言葉が使われ始めるずっと前から、黒川温泉では自分たちの温泉街をより魅力的にしたい一心でそういった取り組みが少しずつ積み重ねられてきた。それが現在の黒川温泉が周辺地域と一体で観光客を惹きつけている理由だと思います。」

黒川温泉一帯の方々と初めての堆肥仕込み。写真左が安居さんと鴨志田さん Image via 鴨志田さん&安居さん

自分たちがいなくても回る、社会の仕組みづくりを

「公共コンポストの設置は押し付けではなく、あくまでも地元の人たちが主体で、僕と安居くんは彼らが心から『やりたい』と感じて動き出したときのサポーターでありたい、と思っています。」(鴨志田さん)

鴨志田さんと安居さんの二人が出会ったのは、2011年の震災時の石巻でのボランティア。当時数学教師だった鴨志田さんと学生だった安居さんは、長期でボランティアをしていたことで仲が深まり、今に至るまで関係が続いている。鴨志田さんと安居さんが持つ社会への想いは、9年前と同じだ。

「石巻での活動を思い返しても、ボランティアがいなければ続かない状況はあまり望ましくなく、どこかのタイミングでは僕らが離れても現地の方々だけで回してもらえるような仕組みをつくりたいと、その頃から鴨志田くんと話していました。今の活動に対しても、その想いは変わりませんね。」(安居さん)

そんな二人が望むのは、最終的にコンポストアドバイザーとしての仕事がなくなること、だ。現在ネパールでは、ある程度堆肥化の人材養成ができており、鴨志田さんが現地にいなくても機能する仕組み作りが徐々にできてきているという。次に目指すのは、その仕組みを日本国内でもつくり出すことである。

鴨志田農園では現在、全21回のコンポストの学校を開講している。今年度が4年目で、受講者は農業従事者のみならず、レストラン関係者や企業向けに講義もしており、現在5名が在籍しているという。コンポストの技術を受け継ぎ、共通言語を持つ技術者を全国に送ることで、日本国内の資源循環の拡大を目指す。

「堆肥化するのが“当たり前”になったらいいと思いますね。そういった世の中に、早くしていきましょう。」そんな鴨志田さんの言葉に安居さんは、「ゆっくり、いそいでいきましょう。」と、微笑んだ。

編集後記

「生ごみの堆肥化」と一口に言っても、そのメリットは単にごみを減らすだけではなく、それによる行政のごみ回収の負担や焼却炉のコスト削減、地域住民のネットワーキング構築や完熟堆肥による美味しい野菜、農家の収益向上など、あげればキリがないほど、資源循環だけではない複合的な利点が見えてきた。

以前筆者が安居さんの住むオランダのアムステルダムを訪れた際に、安居さんは「欧州でサーキュラーエコノミーが盛り上がっているのは経済合理性が取れているからだ」という話をしてくださった。まさに今回、お二人のお話を聞いて改めて感じたのは、コンポストを社会へ「仕組み化」して地域に広げるためには、「合理性」を提示していくことが大切だということだ。

「今が、ちょうど高度経済成長期に建てられたごみの焼却施設が老朽化し、耐久年数を迎えています。今こそ、動くべきときなんです。」

コンポストの知識だけではなく、できた完熟堆肥を使う農業の実践者としても幅広い知識を持つ鴨志田さんと、サーキュラーエコノミーを専門とする安居さん。もし新型コロナの拡大がなければ、きっと鴨志田さんと安居さんの二人は今頃、ネパールとオランダを行き来していただろう。その二人共がコロナをきっかけに日本にいて、日本がちょうどごみ問題の過渡期にある今、これはある意味チャンスとも言えるのかもしれない。

そしてなによりも、「これから」の話をする鴨志田さんと安居さんのワクワク感がこちらまで伝わり、筆者自身も取材中胸が高鳴った。二人が仕掛ける、日本の地域が発酵していく未来が、今から待ちきれない。

▶ 鴨志田農園の野菜は、ポケットマルシェでも販売している。ぜひ、実際に食べて、多くの人に完熟堆肥の素晴らしさを感じてもらえたらと思う。

【関連記事】 サーキュラーエコノミーとは、多様性がもたらす「やさしい経済」。安居昭博さん×IDEAS FOR GOOD編集長対談

【関連記事】 四角大輔、安居昭博による対談イベント「自分も世界も幸せになる、サステナブルな暮らしのはじめかた」

【関連記事】 Learning by doingのオランダから学ぶ「多様性」【世界サステナブルトークツアーレポ#1】

【参照サイト】 鴨志田農園|ポケットマルシェ

Photo taken by 霜田直人