Tag Archives: CO2削減

自転車乗りがまちを作る。チューリッヒの“超・民主的”なSNS「Bikeable」

「この道に自転車専用レーンがないので改善してほしい」。スイスのチューリッヒ市は、自転車で走りやすい街をつくるためのチャット型プラットフォームで、市民と話し合っています。

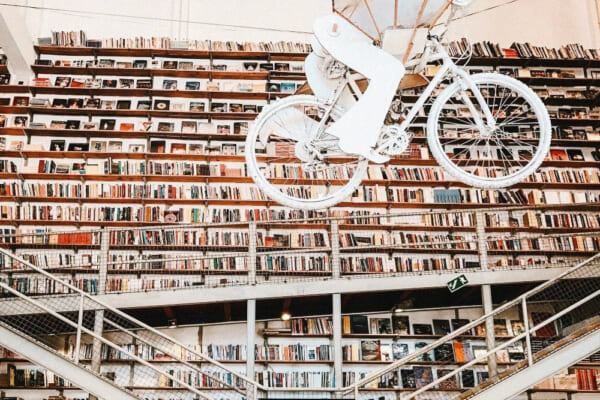

アメリカに健康でエコな交通手段を。本もシェアサイクルも借りられる「自転車図書館」

アメリカのマディソン市では、図書館カードを持つ人なら誰でも、図書館で電動自転車を借りられます。より多くの人がシェアサイクルを身近に感じる、きっかけになりそうです。

着て歩くだけで発電できる?太陽電池を織り込んだ布が登場

イギリスの研究者が、小さい太陽電池がたくさん織り込まれた布を作りました。携帯電話などの充電が可能。自分で電気をつくれる未来が、広がっていきそうです。

自転車をこがないと上映終了?英国から世界に広がる「自家発電シネマ」

英国を拠点に活動する「Elecrtic Pedals」が一風変わった野外シネマを開催しています。なんとそれは自転車をこぎながら映画を鑑賞するというものでした。

デジタルの環境負荷、どう測ってどう減らす?イギリス最先端の「メディア連合」に聞いた

近年ますます話題になっているデジタル分野の環境負荷。今回は、イギリスでメディア企業とともにデジタル業界の環境負荷計測を行う「DIMPACT」と、より良いデジタルメディアの未来を考えました。

「より良い買いもの」を促進する、ヨーロッパサステナブルアプリ5選【欧州通信#06】

今回の欧州通信のテーマは「サステナブルなアプリ」。食料・衣類の買い出しや鉄道のチケット予約……様々な場面においてサステナブルな生活が送りやすくなるよう、ヨーロッパ各国で日常的に使われているアプリをご紹介します。

脱炭素に求められる「公正な移行」とは?仕事を失う人々の現状と、世界の事例から考える

「“公正な移行”を伴わないネットゼロが、将来の選択肢になることはない」。世界が脱炭素に向かうなか、自動車や物流、化石エネルギー産業の人々の雇用はどうなるのか?改めて、移行に伴う「痛み」をじっくり考えてみました。

ペットボトル3本で命を救う。英国の学生がごみから作った救命胴衣

バングラデシュの現地の工場で廃棄された生地を使って、英国の学生が救命胴衣を開発しました。この救命胴衣、実はペットボトルで浮力を確保できる仕組みになっているのです。

ハイテク自転車ライト「See.Sence」道路のデータ分析で英国流まちづくりに寄与へ

イギリスの企業・See.Senceが開発した小さな自転車用ライト。そのライトは、自転車に乗る人が快適に過ごせるようなまちづくりのためのデータを収集します。

脱プラの現状と課題とは?国内外・大手10社の取り組み事例まとめ

本記事では、脱プラに取り組む大手企業をピックアップし、取り組みの内容や効果、そして企業が脱プラに取り組むうえでの課題についてご紹介します。

気候変動に立ち向かう「かなり炭素を吸収する木」米企業が開発

重要な炭素吸収源である、木。アメリカの企業が、光合成の効率を高めることで木を早く成長させ、より多くの炭素を取り込めるようにする技術を開発しています。

建物から出るCO2が素材に。カナダの「石けんづくり」事例に学ぶ

カナダの企業であるCleanO2が、建物の暖房から排出されるCO2を回収して作った固形石鹸などを販売しています。アーモンド、アロエ、ミント、バラなど、様々な香りを楽しめます。

手を振ると停まる電気列車。地方の車依存を減らすモビリティになるか

小さな電動トラム「ABACUS」。人が手を振ると、カメラが動きを検知して停車します。乗り物に側面がなく、自然との一体感を楽しみながら移動できそうです。

デジタルのごみ、溜まってない?「見えない環境負荷」を捨てられるボックス

一見「エコ」だと思われがちなデジタル化がもたらす環境への悪影響──フランスのとある企業がデジタルの「ごみ」による環境負荷の認知を広げるためのプロジェクトを始めました。

使われなくなった風力タービンが、スキー板に変身。北欧発の廃材活用アイデア

役目を終えた風力タービンが、スキー板やスノーボードにリサイクルされます。冬スポーツが好きな人はぜひ、使ってみてはどうでしょうか。

「カーボンポジティブ」なホテル、米国デンバーに建設へ

米国初となるカーボンポジティブなホテルの建設が、コロラド州デンバーで始まりました。太陽の向きに応じて日差しを遮り、室内に日影をつくり、建物のエネルギー効率を向上させています。