製造から廃棄まで、すべての領域で課題がある──そう言われて久しいファッション業界は、環境破壊や労働問題、動植物への影響など、産業革命以降の諸問題を象徴する存在と捉えられている。

しかし、ファッションは私たちにとって、ただ何かを奪い続けるだけの存在なのだろうか。たとえば、筆者にとってお気に入りの服は、外の世界とつながるための勇気を与えてくれる存在だった。

ファッションが長い間、私たちにもたらしてくれたワクワク感。それらを失わずして、新しいファッション業界のあり方を問えないものだろうか。

今回紹介するのは、これからのファッションの「担い手」となる人たちがファッションを「再考(Rethink)」するために、2021年10月〜2022年2月まで開催されたプログラム「Rethink Fashion Program」だ。

同プログラムは、講義とコンテストの二部構成に分かれている。前半の講義でファッションを取り巻く課題を幅広く学び、その後コンテストにて、課題を解決するための仕組みや価値観、思想、アイデアをチームごとに提案。多くの反響から、すでに2回目の実施も予定されている。

開催にあたって、廃棄衣料を含む在庫処分サービスをおこなってきた株式会社Shoichiが中心となり、株式会社morning after cutting my hairが企画・運営を担当、大阪文化服装学院の協力により多くの学生が参加。100名以上が共に学び、コンテストには13チームがエントリーに至った。

本記事では、その中から受賞した3チームのアイデアを紹介しつつ、3人のプログラム関係者たちが考える“これからのファッションに必要なことは何か”を、お届けする。

話者プロフィール:山本 昌一(やまもと・しょういち)さん 株式会社Shoichi 代表取締役

大阪府堺市出身。海外販路、ブランド毀損への対応、オンライン通販などを中心に20年間ファッションの在庫処分に携り、眠れる在庫の再価値化を目指し、株式会社Shoichi創業。

話者プロフィール:杦山 晶(すぎやま・あきら)さん 大阪文化服装学院 Creative Director

アパレルメーカーにてデザイナーとして勤務後、自身のブランドを立ち上げ。Polimoda マスターコースに留学。帰国後、大阪文化服装学院 スーパーデザイナー学科、ファッション・クリエイター学科学科長。2021年度より、全学科を統括。

話者プロフィール:田中 美咲(たなか・みさき)さん morning after cutting my hair,Inc・SOLIT株式会社 代表取締役

社会課題解決に特化したPR・企画会社morning after cutting my hair、インクルーシブファッションSOLIT創業。2018年フランスSparknewsが選ぶ「世界の女性社会起業家22名」に日本人唯一選出。

ファッションの定義から捉え直す

Q. まずは本企画の発起人である株式会社Shoichiの山本さんから、「Rethink Fashion Program」を始めた経緯を教えてください。

山本さん: ファッション業界ってどのフェーズを見ても問題が山積みだと言われていて、「服を燃やすのはダメだ」と声高に言われるものの、じゃあどうしたらいいのか、その答えがずっと出ていない。ファッション業界だけで答えが出せないのであれば、学生さんや、普段は違う領域でお仕事されている人の方がいい意味でぶっ飛んだ道を切り開いてくれるかもしれない。そんな想いで、morning after cutting my hairの田中さんに企画設計をお声がけしました。

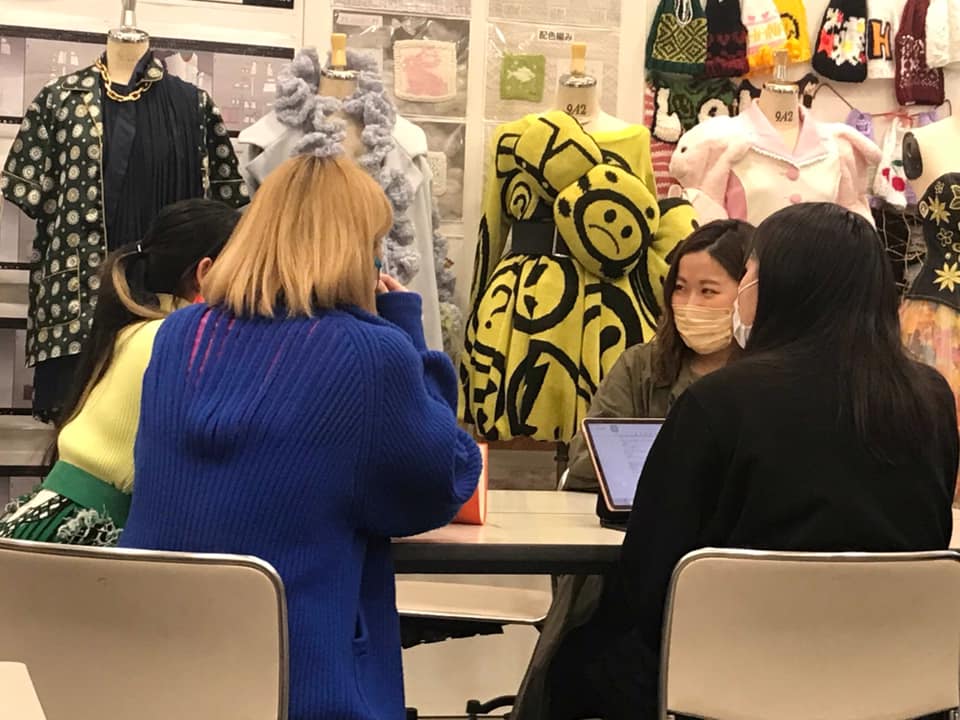

基本はオンラインで開催された「Rethink Fashion Program」だが、最終講義のみ大阪文化服装学院にておこなわれた

田中さん: これまでのファッションコンテストは、デザイン性やクオリティが評価されるものが多くありました。しかし今回は、プロダクトに落とし込まなくても、アイデアや思想、仕組みの提案を出してくれればいいと、参加者の方々にお伝えしたんです。

それは、表面的な解決方法ではなくて、「自分たちが考えるファッションの定義は何なのか」「なぜ服は容易に捨てられてしまうのか」この社会問題に潜む根本原因をしっかりチームで議論してもらいたかったからです。

Q. 大阪文化服装学院の杦山さんは今回このプロジェクトに声がかかった際、どんな想いで生徒の参加を決めましたか?

杦山さん: ファッション業界が抱える問題については、生徒たちも課題意識は持っているんです。しかし、日々の製作作業に追われていて、きちんと腰を据えてみんなで議論する時間を与えられていませんでした。

「端材を使って学生さんたちに何か作ってほしい」というアップサイクルの依頼は今、本当に増えています。しかし、それだけではすでに着なくなったものの活用方法を考えるだけにとどまってしまう。そもそも、なぜその問題が起きているのかを学んだり、想像したりする機会を奪ってしまっていた感覚があって。

だから、今回みたいにあらゆる角度から課題を学んだ上で、自分たちなりのアプローチを考えられることは学生たちにとって貴重な機会でした。

講義パートを担った5人の講師たち

講義パートを担った5人の講師たち

田中さん: 講義プログラムの講師を選ぶ際にも、業界を牽引された方々からお言葉を頂戴するような授業スタイルではなく、ファッションを素材で語る人、心で語る人、構造で語る人、廃棄の現場から語る人など、あらゆる角度で今まさに模索しながら課題に取り組んでいる実践者たちをお呼びしました。

権威ある方の場合、信頼性はあるかもしれませんが、その人の成功例が今の時代にフィットするかどうかはわからない。何か答えに導いてくれる人ではなく、年齢も近くて、これからのファッションを共に考えていける人たちを集結させました。

優勝チームのアイデア紹介

田中さん: 本来、「プログラムWINNER」と「学生WINNER」の2つの賞を用意していました。ただ、実際にアイデアを見させてもらったら面白いものがたくさんあって、相談の結果「審査員特別賞」を急遽増やすことに。

Q. それは喜ばしい想定外な出来事ですね。コンテストの提案内容を拝見しましたが、山本さんがおっしゃったように、“いい意味でぶっ飛んでいる”アイデアもたくさんあって、とても刺激的でした。

山本さん: 「そこついてくるか〜!」と、僕も勉強になりました。学生からのアイデアはやはり柔軟性がありますよね。ビジネスマンは「お金稼ぎも一緒にやらなきゃ」と、堅苦しく考えがちですが、今回はビジネス面をみるコンテストではないですし、僕としてはふにゃふにゃなアイデアでもいいと思っていたんです。

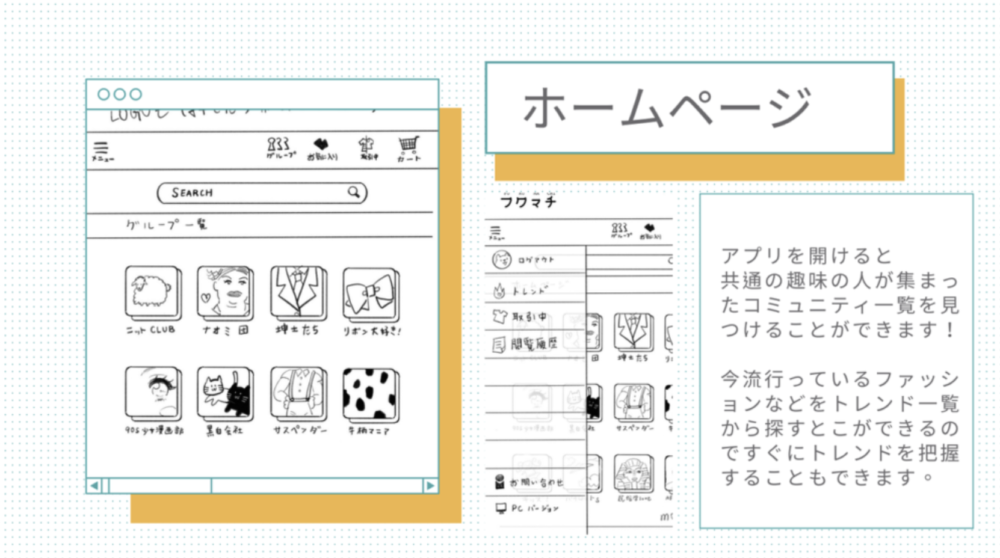

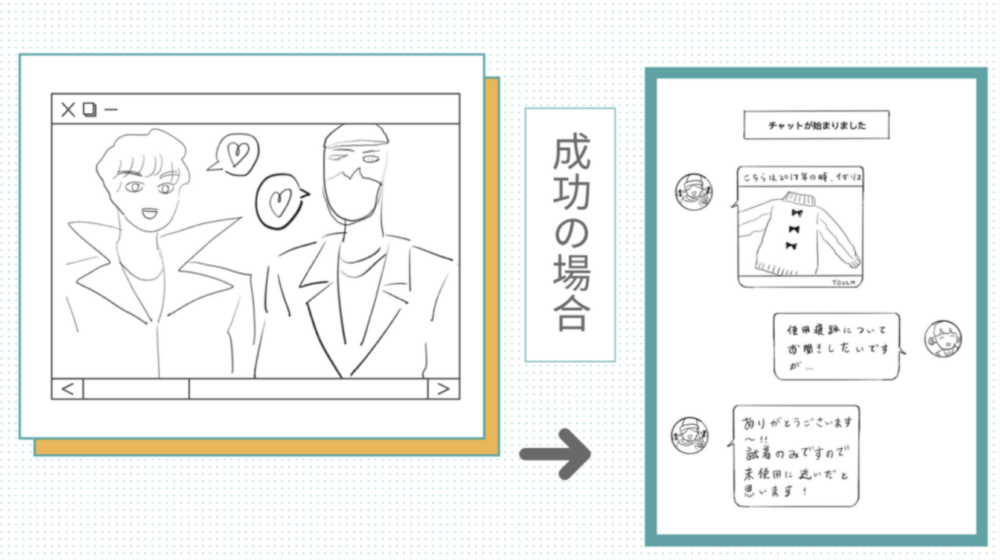

総合優勝:服のマッチングアプリ「フクマチ」(Rethinkマスターチーム)

田中さん: 共通の価値観を持つ人たちで集まって、服を交換し合う。すごくシンプルですが、とてもワクワクするアイデアだなと思いました。同じ趣味の人たちでコミュニティを作って、自分が大切に着ていた服の魅力を存分に伝えて交換する。長期的に参加していれば、もしかしたらまた自分の手元に戻ってくるかもしれない。そうした、服への愛がこもっている活動であることがすごく素敵だなと。

山本さん: アイデア自体も面白いなと思いましたし、このアイデアに関しては実現性の部分もかなり考えてきてくれたことが伝わりました。どこで収益化するかも明瞭だったんです。提案内容では、広告が収益の主体になっていたのですが、ブランドとのコラボなどいろんな可能性があるなと思いましたね。ブランドがファンとつながれる場所は、現時点だとWEBストアか店舗が中心ですよね。ファンとの新しいコミュニケーションの取り方として、ブランドにとっても喜ばしい場所になると思うんです。

杦山さん: プレゼンテーションの見せ方という意味でも、すごく見ていて楽しかったです。手書きのイラストとか、「ああ、そういう表現方法もあるんだな」って感心しましたね。

このアイデアの素晴らしいところは、とにかくワクワクさせてくれるところです。実際こんなアプリがあったら楽しいだろうし、自分の大切な服を気の合う人と交換し合うことを純粋にやってみたい。もちろん、実現可能性を見なければいけない側面もありますが、僕はこうしたファッション自体が持っているワクワクとドキドキを大切にしたいんですよ。ファッションの魅力をぐっと引き出してくれる提案でした。

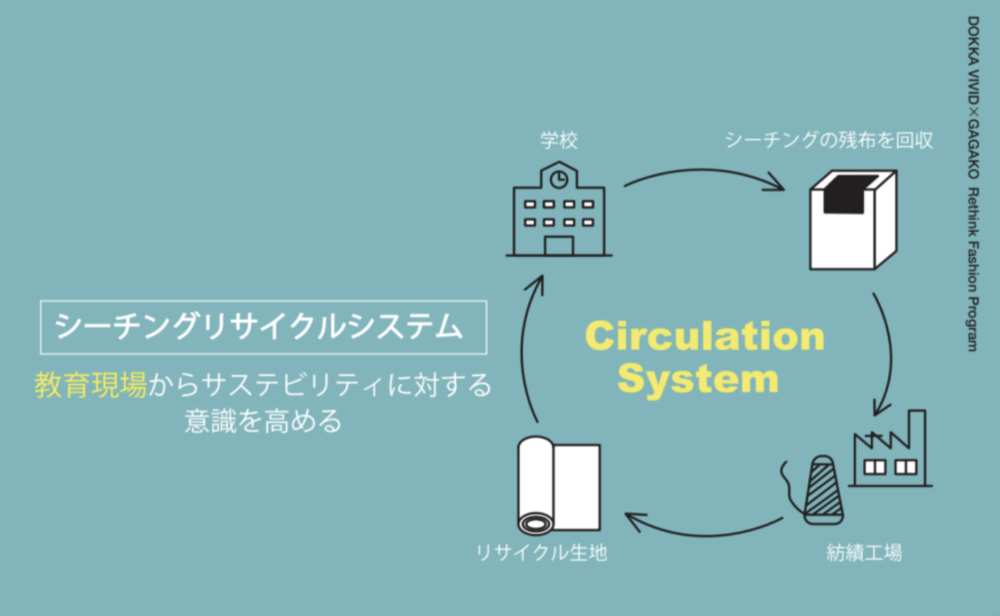

WINNERチーム賞:服の試作をする際に使うコットン100%のシーチング素材を学校内で循環させる(DOKKA×GAKAKOチーム)

山本: 僕、そもそもシーチング(※)というものを知らなかったんです。これは、服飾系の学校で製作に励む学生だからこそ出てくるアイデアですよね。

※ もともと敷布用として作られた薄地の平織生地のこと。衣服の仮縫い生地としても使われる。

服のリサイクルが進まない理由って、やっぱりいろんな繊維が混ざっているからなんですよ。でも、シーチングは一般的にはコットン100%。実際に服を作る人たちの行動を変容させるというのは、本当の意味でファッション業界への貢献になる。しかも、領域が狭すぎますからたくさん儲かることもない分、いい意味で競合も入ってこないでしょう。

杦山さん: このチームは、実際に仕組みづくりを始める可能性も出てきていて。この仕組みがゆくゆくファッション業界の当たり前になってくれたら、それほど嬉しいことはないですよ。

審査員特別賞: 民族衣装をベースとしたアップサイクル作品(個人応募チーム)

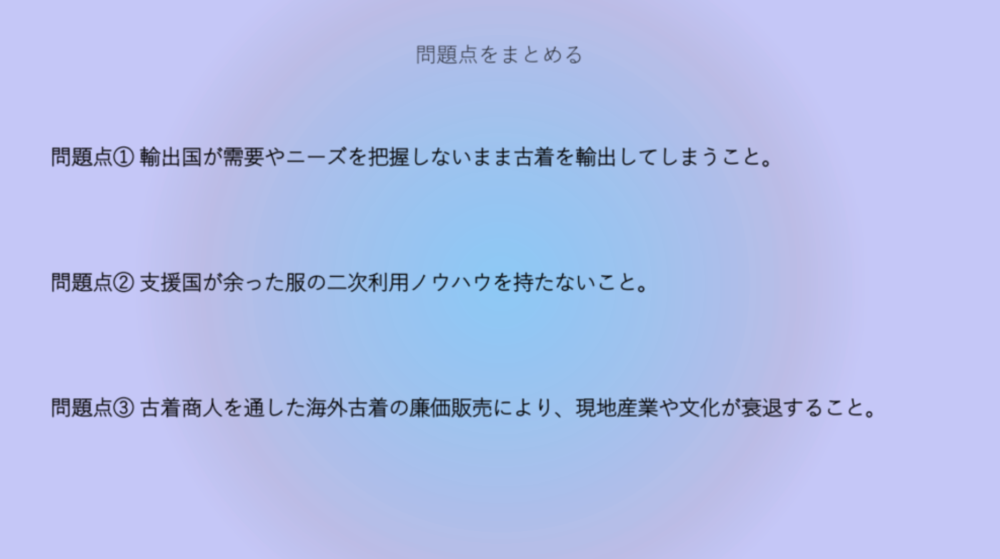

海外への服の寄付活動における課題を洗い出し、支援先の文化や多様性を守る例として、民族衣装をベースとしたアップサイクル作品を制作。

杦山さん: 海外へ服を寄付するといっても、国によって文化や生活スタイル、気候が全く違うわけで、その国に合った素材やアップサイクル方法をその国の人たちに教えていくというのは、すごく面白い発想だなと思いました。実際どうやって素材を仕分けるのかはとても難しい課題だとは思うのですが、途上国に古着を押し付けるのではなくてwin-winの関係を作るべきだという問題提起はとても勉強になりました。

必要なのは、自由なファッションの世界

Q. 今回の「Rethink Fashion Program」を通じてユニークなアイデアが生まれたと共に、今のファッション業界に“足りないもの”も見えてきたのではないでしょうか。

田中さん: そうですね。講義を含めると今回高校生や40代の主婦の方もエントリーしてくれたんです。私も、2020年に『SOLIT!』という服のブランドを立ち上げましたが、それまでは全くファッション業界に携わったことがありませんでした。

私と同じように、何か貢献したい人にとって、ファッション業界ってなんとなく敷居が高いなと思っていて。「Rethink Fashion Program」はちょっとの思いつきでも誰でもチャレンジができる、開かれた場所でありたいなと思っています。

山本さん: 田中さんがおっしゃる通りで、ファッション業界をもっとフリーダムな場所にしていく必要があると思います。今回強く思ったのは、物事を知らない方がうまくいくこともあるということです。ルールに縛られないからこそ、思いがけないところからユニークなアイデアが出てくる。普通の社内コンペだったらきっと出てこないアイデアがたくさんありました。

杦山さん: ファッションを教育していく僕たちも、学校として何をやるべきか模索中なんです。ただ、今回重要だと感じたのは、「自分たちはどうしたいか」を学生たちに問いかけることだなって。あらゆる角度からファッションの課題を学んで、その課題のどこをどう解決したいかは自分で考える。正解を押し付けない教育は、ファッションに限らず大切なことですよね。

服がもたらす喜びを守るために

Q. ファッション業界の人に限らず、服ってすべての人の生活に関わるものだと思うんです。生活者に伝えたい「ファッションの新しい価値」はどんなものだと思いますか?

杦山さん: 今のサステナブルファッションは、なんとなく息苦しいと感じています。「長く着ないといけない」「環境にやさしい素材を選ばないといけない」など「しなきゃいけない」に縛られている。

ファッションって、お気に入りの服を着ると勇気が持てるとか、強くなれそうとか、本来そういうワクワクしたものだと思うんですよ。僕はファッションが大好きであるからこそ、「しなきゃいけない」に縛られたくない。もはやサステナブルが当たり前の未来が訪れたら、この息苦しさから解放されてファッションを思いっきり楽しめると思うんです。そんな未来の訪れのために、生徒たちと切磋琢磨していきたいです。

田中さん: 今、『SOLIT!』で医療分野におけるファッションの調査をしているのですが、「ファッションは薬にも増して人の心を豊かにする」「ファッションは傷ついた人に元気や勇気を与える」といった論文が出てきているんです。服はただ肌を守るためのものではなくて、人の心も豊かにする。お気に入りの服を着ると、鬱々とした気持ちが晴れやかになってお出かけしたくなりますよね。

そんな素敵なファッションをこれからも守りたいと思うからこそ、ファッションが持つ課題にも一緒に取り組んでくれる人たちが増えたら嬉しいです。

編集後記

暗い側面が取り上げられることも多いファッションだが、「ファッションとは本来、自分たちの心を豊かにしてくれたもの」であり、「だからこそ守りたい」という気持ちを、3人の言葉から深く感じた。

今回はファッションに注目をしたが、それだけでなく食事や住まい、現代の生活に必要不可欠なスマートフォンなど、私たちの身近にある、ありとあらゆるモノには見落とされがちな課題が潜んでいる。なぜそれらが私たちにとって必要なのか、それらを買い、捨てるということは一体どういうことなのか──今一度、考え直す必要がある。

そして、「Rethink Fashion Program」のように、誰にでもそのチャンスが開かれるべきだということも忘れてはいけない。例え失敗したとしても、そこから議論を広げて次につなげていく。ただ批判するのではなく、みんなで力を出し合うことの喜びや可能性を学んだ取材となった。