The New York Times(ニューヨーク・タイムズ)の一面に、「‘Are You American?’: The Question I Couldn’t Answer(あなたはアメリカ人ですか?私が答えられなかった問い)」というタイトルのコミックが掲載された。

「‘Are You American?’: The Question I Couldn’t Answer(あなたはアメリカ人ですか?私が答えられなかった問い)」

ニューヨークで漫画家・イラストレーターとして活躍するハラ・ルミさんが描いたものだ。ハラさんは小学生の頃に、親の仕事でアメリカ南部のジョージア州に2年間滞在した。帰国後は、途中で終了した現地校の勉強の続きや英語での教育を考慮して、日本のアメリカン・スクールへの編入を検討するが、学校側から「あなたはアメリカ人ですか?」と質問され、日本の学校に行くよう勧められた。

幼心に、ハラさんは「何人であるか」を理由に入学を勧められなかったことに対し、言いようのない違和感を感じた。日本の学校に編入し、クラスで英語を披露すれば、クラスメイトから「アメリカに帰れ」と言われ、自分の居場所を見失ってしまう。このコミックは、ハラさんの当時の経験をつづったものだ。

NY Times紙面に掲載されたコミックは、同誌の電子版と、中学生以上の学生を対象とした意見交換コーナーStudent Opinionの「自分の居場所がないと感じたことはありますか?」というテーマの課題作品にも採用された。ハラさんのコミックを読んだ後、学生に対し、以下について考えるよう提案している。

「学校や友達、家庭などでなじめないとき、自分の何が他の人と違うと感じましたか?その経験は、自分の人生や視点にどのような影響を与えましたか?」

「ハラさんは、“あなたはアメリカ人ですか?”と聞かれたとき、“もし私がどちらでもある場合、またはどちらでもない、あるいはまったく違う何かだったら?”と感じました。あなたも自分のアイデンティティの一部について、そのように感じたことはありますか?」

「あなたは目立つこと、または溶け込むことのどちらを好みますか?なぜですか?それぞれの課題や利点は何ですか?」

「ハラさんは今なら、“自分なりにアメリカ人です”と答えると言っています。自分がアウトサイダーだと感じたとき、あなたは自分をどのようにケアしてあげましたか?ハラさんのように、新しいアイデンティティを作ることはできましたか?」

「自分はなぜそう感じたのか?」を問い続けることの大切さ

イギリスの心理学者ヘンリ・タジフェルによれば、アイデンティティには、国籍、民族、宗教、性別、職業など、集団の一員ということでもたらされる「社会的アイデンティティ」と、個人的な価値観や関心など、「私」としての自分を定義する「個人的アイデンティティ」があるという。どちらも相互に影響しあいながら自己概念を形成していく(※1)。

小学生だったハラさんは、他者のレンズを通じて、社会的アイデンティティが持つ複雑さと、排他的意識を感じとった。そして、そのとき受けた感情を、うまく言語化することができなかった。「自分はなぜそう感じたのか?」それ以来、その答えを探し続ける日々であったという。

言語化が困難な問いは、ハラさんの学ぶ意欲を掻き立てた。京都大学へ進み、日本とは何かを学ぶため、日本文学を専攻。キリシタンとの交流により中世の日本で誕生した「日葡辞書」や、イソップ物語の翻訳書「伊曽保物語」などを通じて、外来語が日本語に変化していく過程や、適切な表現がなく翻訳できない言葉について学んだ。

在学中のフランス留学を経て、大学院はイギリスに進み、能楽や中世日本の美学に関する比較文学の研究を行った。それらがやがて創作のエネルギーとなり、幼少期に過ごしたアメリカ南部を再訪し、現地の美術大学でイラストレーションの修士号も取得。

卒業後はニューヨークの美術大学などで教えながら、カナダの出版社Drawn & Quarterly(ドローン・アンド・クォータリー)からグラフィック・ノベルを出版し、2023年からは日本に関する制作に取り組むため、広島県尾道市にアトリエを構えている。グラフィック・ノベルとはアメリカの本のジャンルで、見た目はコミックと同様に言葉と絵の組み合わせで物語を語るものだが、大人向けの複雑な作品が多い。

Drawn & Quarterlyは、Times誌から「北米で最もエレガントな出版社」と評され、水木しげるやつげ義春、ガロなどの日本の漫画家、トーベ・ヤンソンなどのヨーロッパの作家や、日本でも人気の高いエイドリアン・トミネなどの作品を北米で出版するオルタナティブ・コミックの老舗だ。

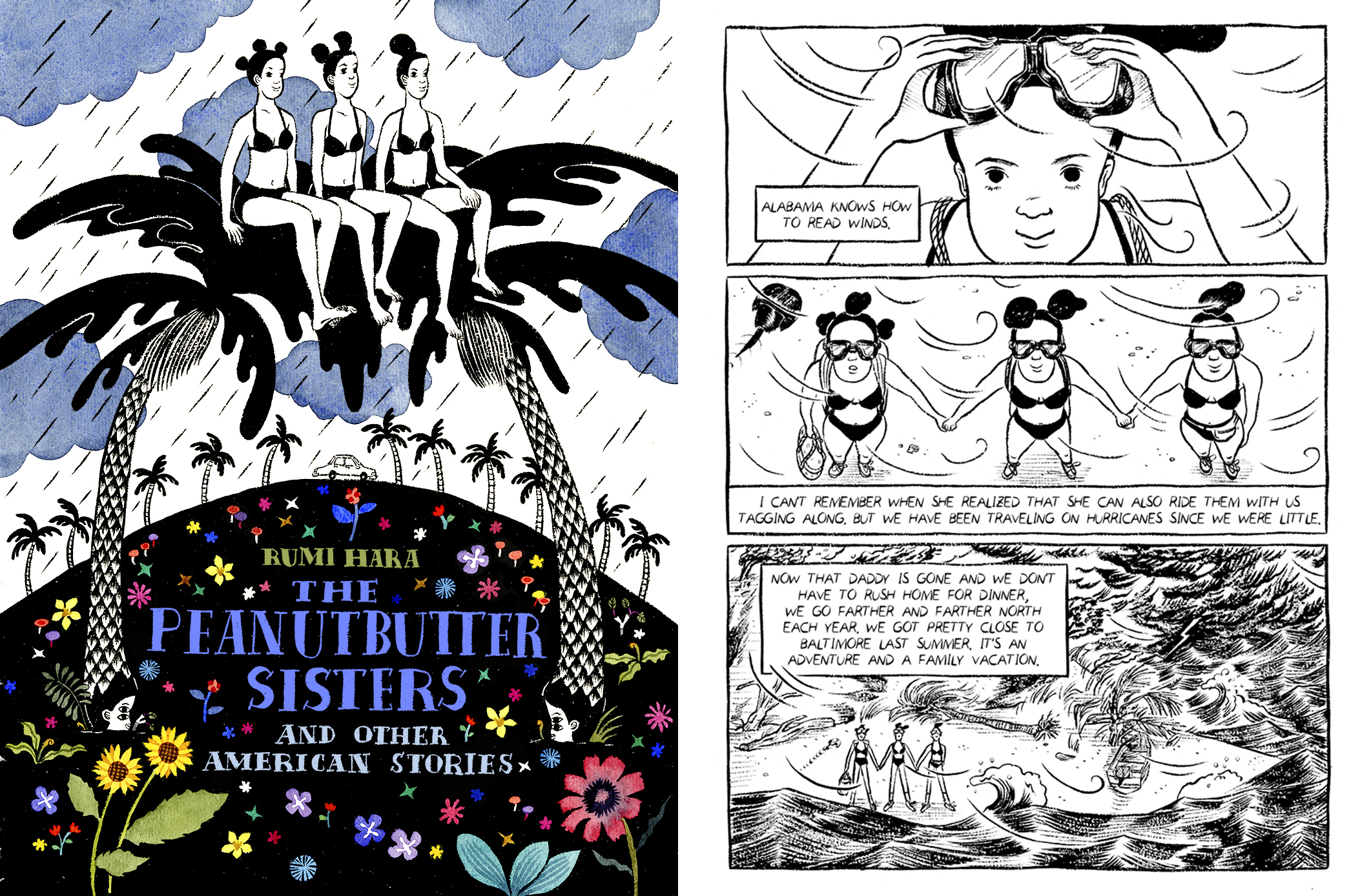

ハラさんは彼らから稀有な才能と評され、最新作の短編集「The Peanutbutter Sisters and Other American Stories(ピーナツバター・シスターズとアメリカの物語)」では、「マジック・リアリズムの要素と多様な人物が登場する本作は、アメリカン・コミックの定義を変えている」

といった高い評価を受けた。そして、アメリカの出版専門誌パブリッシャーズ・ウィークリーの批評家賞など、数々の賞を受賞した。

「The Peanutbutter Sisters and Other American Stories(ピーナツバター・シスターズとアメリカの物語)」の表紙と内容

関心と愛着を持ってその場所を眺めたとき、その視点に価値が生まれる

タイトルのピーナツバター・シスターズは、アメリカ移民二世の三姉妹だ。父親が、伝統的で皆に愛される名字が欲しいと母国名を捨て改名し、一家の名字はピーナツバターである。姉妹は、あちこちで拾ったり盗んだりしたものをオークションサイトのeBayで売り生計を立て、風や鯨に乗る特殊な能力を持っている。ある日、ニューヨークからジョージア州沿岸部の家に帰るために鯨に乗ろうとするが、海が汚染され鯨に会うことができない。

他には、ニューヨークの大学に通う日系人とアフリカン・アメリカンの学生が、単位補修のため、学校帰りに能楽の脚本を作る物語がある。日系人の学生が「その気になれば能は何からでも作れるし、日本人になる方法だってたくさんあるんだ」と言い、アフリカン・アメリカンの学生と、ニュータウン川沿いを仲良く歩く。ニュータウン川は、排気毒素や石油流出事故、また未処理の下水などにより、アメリカで最も汚染された川の一つだ。

ひとりひとりのアイデンティティは、きっと生命そのもののように複雑で美しい世界だが、社会の枠組みはそういった人間の本質に対応できているわけではない。ハラさんの作品は、ユーモアを使いながら、さまざまなステレオタイプを心地よく崩し、読者に「新しいリアリティ」を感じさせてくれる。そういった新しい世界を形づくる背景や視点について、インタビューで話を聞いた。

話者プロフィール:ハラ・ルミ

1982年京都生まれ。大阪、アトランタなどで育ち、Savannah College of Art and Design より修士号を取得後、2014年からニューヨークにて活動する。The New York Times、The New Yorker などに掲載のコミックやイラストを制作しながらSchool of Visual Artsなどで講師も務める。現在は尾道市在住。著書のNori(2020)、The Peanutbutter Sisters and Other American Stories (2022)はイグナッツ賞にノミネートされ、ニューヨーク公共図書館のベスト・コミックスに選ばれるなど高い評価を得ている。

──まず、NY Timesにこの小学校時代の経験を描こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

NY Timesの編集者の方から何か描いてみませんか、と連絡をもらったとき、まず思いついたのが小学生時代のこの思い出でした。あのとき言葉にできなかった想いを、いつかちゃんと人に伝えられるようになりたい、でもいまだにどう表現したらいいのかわからない、という葛藤がずっとあって、自分の体験を語ることを避けてきたように思います。

でも突然、「それ、一緒にやってみましょう」といってくれる力強い味方が現れたような気がして、挑戦してみようと思いました。

─Student Opinionに寄せられたコメントは、国籍、人種、ジェンダーなどに関する苦悩や、学校や家庭で感じている孤独感など、さまざまな体験談がありました。ハラさんのコミックを読んで、「帰属意識は他人が自分をどう扱うかということだけではなく、自分自身が内面でどう感じているかが大切だと学んだ」、「なぜいまだに、社会は私たちが一つのアイデンティティを持つべきだとしているの?」と言った感想もありました。ハラさんの体験が、時代を超えてさまざまな背景を持つ子どもたちに反響を得たのは、なぜだと思いますか?

掲載直後はいままでになかったほど、たくさんメールもいただきました。いろいろな世代の読者の方から共感するコメントをいただけたのは、私の経験が決して特殊なものではないからだと思います。

人間のグローバルな移動が増えればひとつの文化・土地に根ざしたアイデンティティでは間に合わない人が当然増えてくる。でも社会の常識やルールといわれるものは同じスピードでは変化しないから、疎外感や違和感を覚える人も増える。ジェンダーや家庭環境などで周りとの違和感を感じている人も、状況は違っても核となるところは同じで、既存の選択肢の中からアイデンティティを選んで自分に当てはめるよりも自分で新たに見つける、あるいは創造する、という方がしっくりくる、ということがある。

このコミックがそういう人たちが声を上げたり誰かと対話したりするきっかけになったのなら、とても嬉しいです。

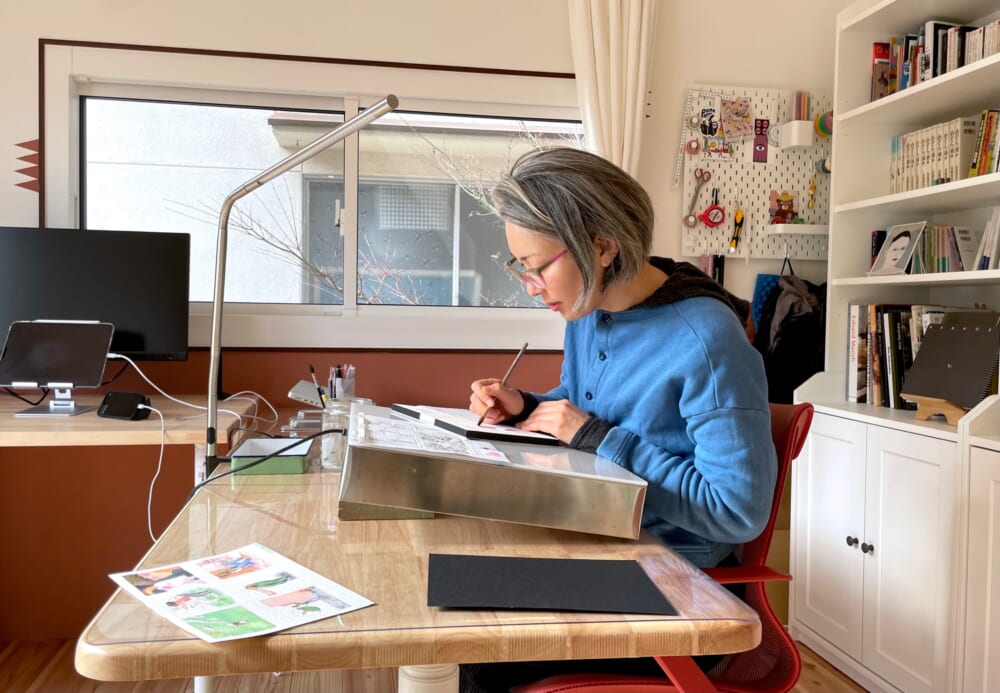

ハラ・ルミさん。尾道市のアトリエにて。

──ハラさんの作品には、ごみだらけの海や、下水や石油で汚染された川など、「今」を象徴するようなリアリティを持つ場所が登場します。そういった視点はハラさんの制作にどのような意味を持ちますか?

ただの「空間(space)」がある「場所(place)」として意味を持つには、そこで何かをしたとか何かが起こったという記憶が必要になると思います。自分が滞在したり何らかの形で関わったりしたことでその場所が変わっていくのと同時に、その場所に関わったことで自分もそれまでと全く同じではいられなくなる。そんな場所と人との相互作用みたいなものにすごく興味があります。

おそらく、昔から引っ越しが多かったので、「私にとって故郷ってなんだろう」と考えることも多くて、「場所」の概念に惹かれるようになったんだと思います。特定の土地ではなく、移動そのものを故郷と呼ぶことはできないか。移動者、移動を繰り返す人が行く先々でそこを自分の故郷を見るように関心と愛着を持って眺めて、「よそもの」であるが故に気づくことができた何かを中心にストーリーを作る。その視点には価値がある、表現する意味がある、と思っています。

──イギリスの大学院を出た後、ハラさんは幼少期に滞在されたアメリカのジョージア州に戻っていますが、「アメリカ南部」という場所がハラさんに与えた影響は何でしょうか?

アメリカ南部には他の場所にはない歴史と自然環境があって、それらが子どもの頃に滞在した思い出ともあいまって、私にとって特別な場所になっています。

まずサバンナの海。運がよければ浜辺で泳いでいるとエビ釣り船を追うイルカの鳴き声が聞こえます。巨大な流木や強い風が吹くと一夜にして形が変わる砂浜は圧巻。ジョージア州は比較的海岸線が短いのですが、沖合には絶滅危惧種のタイセイヨウセミクジラが繁殖にやってきたりと、結構スペシャルな海なんです。

そう遠くない過去にはその海から奴隷船もやってきていた。奴隷制の記憶は色濃くて、私が借りていた部屋も元は奴隷にされた人たちが暮らしたSlave Quarters(奴隷宿舎)と呼ばれる建物にありました。そんな場所で黒人でも白人でもないアジア人の、しかも移民(といえるかも定かではない新参者)である自分には何ができるのかを考える中で、少しずつアーティストになるという自覚が芽生えていったと思います。

──ステレオタイプを生み出すのも物語、またそれを崩すのも物語かと思います。ハラさんは現代において物語の重要性はどのようなものだと考えますか?

立ち聞き、というと聞こえが悪いですが、私は知らない人の会話を耳にするのが好きです。なぜかいつまでも覚えていたりする話もあって、どうしてこんなに印象に残っているのだろうと後から改めて考えさせられたりします。

最近でいうとたとえば近所のおじいさんおばあさんの、イノシシが尾道水道を泳いで渡る、という話。非現実的なその場面の映像が頭に浮かび、思わず「えっ」と振り返ってしまいそうになる、ビビッドなうわさ話でした。

いそがしい毎日を過ごしていると目の前にある課題で精一杯で視野が狭くなり、人とのちょっとした違いが許せなくなったりもします。そんなとき、短くても些細なことでも思いがけない物語に触れると突然またパッと世界が開けたりする。それってやっぱり物語の力だなと思います。

──新作は日本の場所に関わることだそうですが、どのような作品になる予定ですか?

ゲームボーイに夢中な女の子と、その母、祖母、曽祖母と四世代の家族が暮らした京都のある町の話を作っています。長編は制作に時間がかかり、制作ペースの遅い私は途方に暮れそうになるので、その傍で短くてすぐに完成する俳句コミック、名付けて「Comi-ku(コミク)」も制作しています。

日本各地を旅して行く先々での感慨や発見を大切にした芭蕉にあやかり、5・7・5の3つのセクションからなる俳句のコミック版のような3コマ形式で、毎週水曜日にInstagramとサイトで更新中です。これはその1つで、書類に個人情報を記入しなければいけないとき、人種や性別、職業の欄で何を選んでいいかわからないときがあるよね、そもそも狭い選択肢の中から選ばなくてもいいよね、という想いで作りました。

「Not knowing what to write as your nationality. Gender, Race, or Employment. Just means that you don’t have to choose(自分の国籍を書けとか、性別、人種、職業を書けとかいう問いに答えられないのは、そもそもどれかひとつを選びとらなくてもいいってこと)」

取材後記

ハラさんの誠実な言葉の端々からは、社会の現状や日常を注意深く見つめる繊細な眼差しと、楽しさや喜びという感覚を大切にリアリティを捉えようとする、清らかな思いを感じた。その根底にあるのは、自分自身の感情に背を向けずに向き合ってきた経験と、弱者の立場に敏感な感受性であり、そこから感じとる世界を前向きに発展させようとする、とても強い意志なのかもしれない。それは硬直化した社会に心地よい風穴を開けるような、下から上へ流れる流動的で自由な発想であり、文化やアートの本来あるべき姿ではないだろうか。

タジフェルの研究によると、社会的アイデンティティも個人的アイデンティティも、どちらも自己概念を形成する上で重要ではあるが、社会的アイデンティティが顕著なグループはステレオタイプや偏見が生じやすくなるという。しかし、偏見はグループ間の相違を減らすことで緩和できるという結果がでている。例えば、さまざまな性別や人種、民族などの子どもたちが協力して課題に取り組むことで、偏見を減らすことができるそうだ(※2)。

現実的に、そういった環境にすぐにアクセスできないこともあるだろう。だからこそ私たちには物語がある。物語を通じて新しい視点や世界に気づくことができるように、私たちはいつでも変化することができる。そんなことを、ハラさんの作品や言葉から感じた。

※1.2 Social Identity Theory

【参照サイト】Rumi Hara website

【参照サイト】Drawn & Quarterly

【参照サイト】‘Are You American?’: The Question I Couldn’t Answer

【参照サイト】Have You Ever Felt as if You Didn’t Belong?

Edited by Erika Tomiyama