Sponsored by 日本真珠輸出組合

美しい真珠の一大産地として知られる、三重県伊勢志摩地域の英虞湾(あごわん)。そこは古くから「里海」と呼ばれ、自然と人とが共生しながら、伝統的に地域の人々が生活のために自然の恵みを享受してきた場所だ。その入り組んだリアス海岸の静かな水面には、数百年もの間、人々と自然が織り成してきた物語がある。

その物語の一つは、アコヤ貝と人との共生関係によって生み出された真珠養殖という産業であり、その産業が同時に観光資源の一部にもなっている。

本記事の舞台となる英虞湾において真珠養殖が営まれてきた歴史と、そこから生じた廃漁具などの廃棄物の蓄積という地域課題については、以前に以下の記事で取りあげている。

その海洋ごみ問題の解決を目的としてスタートした、志摩市の三重県真珠養殖連絡協議会など地域の有志による「浜掃除」と呼ばれる海の清掃活動と、またその浜掃除から派生した、世界で初めての廃漁具から新しい漁具をつくる「水平リサイクル」と呼ばれる資源循環の仕組みを構築するプロジェクトが、伊勢志摩地域の物語に新たな1ページを書き加えようとしている。その取り組みについては、以下の2つの取材記事で詳しく紹介している。

▶︎ 真珠を育むアコヤ貝は、何を語る?伊勢志摩・英虞湾の里海を守る、浜の清掃レポート

▶︎ 真珠養殖のごみを、地域の財産に。伊勢志摩で始まった廃漁具の水平リサイクル

そして2025年3月15日、毎年恒例となった浜掃除が、志摩市地域の三重県真珠養殖連絡協議会を中心に開催された。今回は陸の掃除にとどまらず、ダイバーが参加して海中の清掃にも挑戦。さらに、浜掃除での気づきを深めるべく、サーキュラーエコノミーについての学びの場も設けられた。現地での様子と、地域内外のさまざまな属性の参加者が浜掃除から得た気づきを共有したワークショップの様子をレポートする。

海と陸、それぞれの浜掃除レポート

曇りがちで潮風が吹くとやや肌寒い土曜の朝9時。目の前に英虞湾を臨む、志摩市の片田漁港付近に浜掃除ボランティアの呼びかけに賛同した有志が集まり始めた。

冒頭のオリエンテーションでは、浜掃除の主催である三重県真珠養殖連絡協議会の山口健司組合長からの挨拶、共催である日本真珠輸出組合の覚田譲治理事長からの浜掃除やワークショップの趣旨説明、そして伊地知専務理事からは、今日のスケジュールの共有があった。

三重県真珠養殖連絡協議会 山口健司組合長

今回の浜掃除の主な対象は、伊勢志摩の漁業関係者の間で「ダボ」と呼ばれる、リアス海岸の一部である入り組んだ入江。ここには海からの漂着物だけでなく、歴史的に廃棄されてきた多くの漁具が流れつく場所だ。

そして今回の浜掃除では初の試みとして、これまで続けてきた陸の清掃に加え、海中の清掃と調査も行うことになった。ボランティアダイバーを中心とした海中の清掃チームと、ダボ付近の清掃に向かう陸上の清掃チームとに分かれて、いよいよこの日の浜掃除がスタート。

入江で“発掘”される、漂着した廃漁具たち

漁業関係者の巧みな操作により、浜掃除の陸上チームを載せた漁船は入り組んだリアス海岸の中へ。透き通ったグリーンに輝く海苔養殖場をうまく避けながら、入り組んだ狭いダボ(入江)に到着。

そこで目に飛び込んでくるものは、ペットボトルや空き缶、飲み物の瓶など見慣れたものから、真珠養殖の道具である黒い養殖かごや漁網、白くて大きな「バール」と呼ばれる発泡スチロール製浮き(フロート)、黒いブイ、壊れたラジオ、冷蔵庫などの大量のごみ。養殖場や海から流されて漂着したと思われるさまざまな人工物は、長い漂流を経て貝や植物と融合している。それは自然界では決して分解され得ないものを、生き物たちが協力して覆い隠そうとしているかのようにも見える。

8名のチームに分かれた参加者たちは、船から降りるや否や、初めて出会った参加者同士にも関わらず、特に示し合わせなくても手早くリレー形式で目の前の膨大な量のごみを漁船に積み込み始める。漁網などは長い年月を経て地中に埋まっていることも多く、複数人で掘り出す必要があった。その過程はさながら発掘作業そのもの。

瞬く間に満杯になっていく小さな漁船を幾つか使って、ごみを載せてダボから漁港までピストン輸送を繰り返す。その後2時間弱の作業を終えた参加者たちは、共同作業により沢山の発掘物を回収した達成感から、満足そうな表情を浮かべながら片田漁港へ帰る船に乗り込んだ。

里海の守り人であるダイバーたちが見たもの

一方、今回初の試みとなる海中の掃除は、世界基準のダイビング指導機関であり海の環境保全にも貢献しているPADI JAPANとダイビングショップ三重の協力のもと、浜から潜る7人、ボートから海に潜る11人の合計18人のダイバーによって実施された。今回ダイバー達は通常のダイビング装備に加えて、撮影用水中カメラ、水中ごみ回収用メッシュバッグ、水中での意思疎通用のライトなどを準備して臨んだ。

Image via シーポイント三重

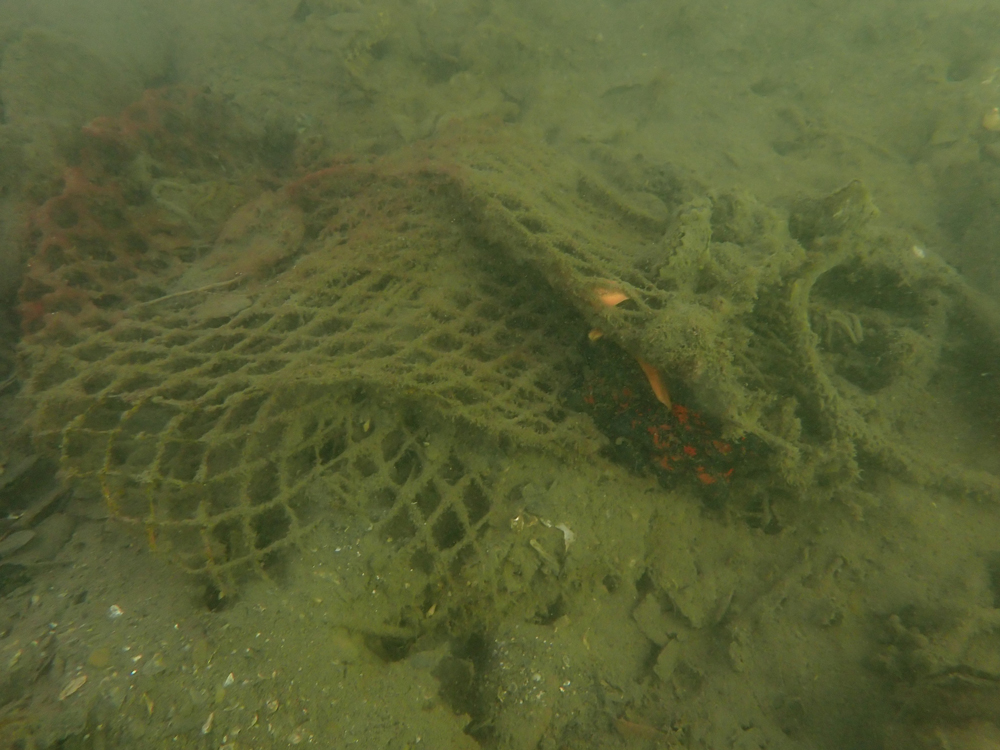

ダイバーが撮影した海中の様子|Image via シーポイント三重

ダイバーによるとこの海域の海底はシルトと呼ばれる泥に覆われており、所々に海藻が生えていたり、岩盤やロープなどに藻類のフクロノリが繁茂していたりする様子が見られたとのこと。浜寄りの海底には打ち寄せられやすい食品包装類やプラスチック片、浜から離れた場所の海底、特に真珠養殖に使われるいかだの下には漁業に使われていた漁網や鉄のワイヤーの切れ端や、プラスチックの養殖カゴなどが多くみられたとの報告があった。この日は30分前後の潜水をしてから、この日の海中清掃を切り上げた。

浜掃除での気づきから、サーキュラーエコノミーを考える

午後には覚田真珠株式会社の倉庫をリノベーションしたスペースにて、参加者全員で浜掃除を振り返るワークショップを開催。異なる地域、異なる属性のボランティア同士が協力してごみを集める体験を通して感じたことをシェアするところからワークショップはスタートした。

「海のごみ問題を抱えている地域はこの伊勢志摩地域だけじゃないはず」──そんな言葉を始め、この英虞湾の状況を目の当たりにした直後ならではの率直な気づきが飛び交っていた。

「一見プラスチックも自然に還ろうとしているようにみえるが、永遠に自然に還ることはない」「海の漂着物は誰の責任なのかわかりにくい」という英虞湾の現状を目の当たりにしたことからの視点。「環境課題についての情報発信がもっと必要」という解決策につながる視点。様々な視点を交錯させながら語り合う参加者たち。

「一見プラスチックも自然に還ろうとしているようにみえるが、永遠に自然に還ることはない」「海の漂着物は誰の責任なのかわかりにくい」という英虞湾の現状を目の当たりにしたことからの視点。「環境課題についての情報発信がもっと必要」という解決策につながる視点。様々な視点を交錯させながら語り合う参加者たち。

そのやりとりをじっと聞いていた真珠養殖関係者は「ごみが他に漂流してしまう前に地道に集めんと。私たちが出したもんやからね」とその積年の蓄積を自らが引き受けるかのようにぽつりと漏らしていた。

おそらくこの日の英虞湾の浜掃除を通して参加者達が集めたものは、廃棄物や漂着物だけではない。これまでの生産と消費の在り方に対する課題意識や今後の環境保全へのモチベーションといったものも、参加者は自らの体験の中から拾い上げ、それぞれの心の中に留めているように感じられた。

グループごとの気づきを共有した後、志摩市での浜掃除を取材し続けている、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社からは「サーキュラーエコノミー(循環経済)」という概念について紹介するインプットの時間を設けた。

最初に、マクロな視点として2050年には海洋プラスチックごみの量が魚の量を上回る可能性をデータで共有し、一方ミクロな視点としては、英虞湾における真珠養殖産業の副産物である廃漁具などが環境に負荷を与えてきた現状を振り返った。

こうした背景を踏まえて「サーキュラーエコノミー(循環経済)」の概念について参加者に共有された。これは、大量生産・大量消費・大量廃棄の直線型経済(リニアエコノミー)とは異なり、廃棄物を資源として捉え、循環させる試みだ。エレン・マッカーサー財団が提唱するサーキュラーエコノミーの3原則には、廃棄物・汚染を取り除くこと、製品と原材料を可能な限り高い価値のまま循環させること、そして自然を再生することが挙げられる。

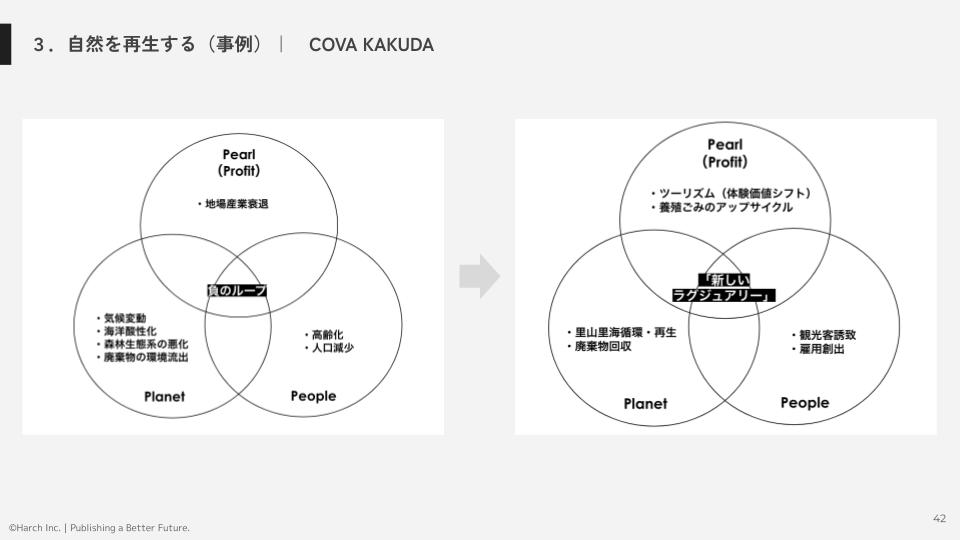

さらにここでサーキュラーエコノミーの3つの原則に基づいた具体的な事例を国内外から紹介した。例えば海外からは、旅人が食べた牡蠣で牡蠣礁をつくりニューヨーク湾の生態系を再生する、ニューヨークのwythehotel(ワイズホテル)や、観観光客も一緒に地元の環境や生態系を守るハワイ観光局のスローガンである「マラマハワイ」を紹介。そして国内からは、今回の浜掃除に全面協力している覚田真珠株式会社が運営する「COVA KAKUDA」による里山里海の循環に向けた活動と、廃漁具の水平リサイクルやアップサイクルへの取り組みが紹介された。

リトリートステイ「COVA KAKUDA」の客室|Image via COVA KAKUDA

サステナビリティのフレームワーク「3P」の要素にCOVA KAKUDAの取り組みを当てはめた図

こういったサーキュラーエコノミーの要素に含まれる「リジェネレーション(環境再生)」と「ツーリズム(観光)」を掛け合わせた概念「リジェネラティブツーリズム(再生型観光)」については、特にこの日参加していただいた観光業・宿泊業の方からの関心の高さを感じた。

もちろん旅というものは興味や楽しさから始まるもの。しかし、旅人がその楽しみを得る度に自然環境や地域住民の暮らしに悪影響を及ぼし続けていると、旅自体はおろか、旅で楽しむ対象である風景や自然環境が持続可能ではなくなってしまう。

そこで伊勢志摩のような貴重な自然に恵まれた観光地では、観光の楽しさと、自然環境の現状維持を一歩推し進めたリジェネレーションが一体になることで、次世代に引き継ぐ自然環境が再生していく可能性が見えてくる。そんなリジェネラティブツーリズムという概念を広げていくことも、豊かな自然や風土を次の世代へと紡いでいくための道筋の一つであることも最後に共有し、このワークショップは終盤を迎えた。

廃漁具の水平リサイクル、環境負荷低減の分析へ

ワークショップ最後には、イベントを共催している日本真珠輸出組合専務理事の伊地知由美子さんより、この浜掃除で集めた廃漁具の水平リサイクルの取り組みの進捗報告があった。

伊勢志摩地域では、廃棄された漁具を資源として新たな漁具として再生する「水平リサイクル(Closed loop recycle)」を立ち上げた。その後様々な企業の協力もあり、世界初の「漁具to漁具」のクローズドループが完成し、廃棄されていた養殖カゴを新たな漁具として再利用することに成功した。詳細は以下の記事を参照して欲しい。

しかし、リサイクルの「ループ」と言われる資源と製品の循環の輪を「閉じる」だけでは、必ずしも環境負荷の低減につながらない。リサイクルの過程や手段によってはCO2排出などの環境へのマイナス要因が発生することがある。

そこで日本真珠輸出組合は今回のリサイクルの効果を検証するため、東京大学大学院農学生命科学研究科に調査を依頼した。その検証方法は、「漁具1,000kgを廃棄した場合」「漁具1,000kgを水平リサイクルした場合」という2つのストーリーをライフサイクルアセスメント(LCA)と呼ばれる評価方法で比較するというもの。結果、このリサイクルにより27.8%のCO2排出量を削減できたという客観的なデータが得られた。この検証結果はこの伊勢志摩での漁具to漁具の水平リサイクルプロジェクトを大きく後押しするものとなる。

課題をオープンにすることで生まれた地域の「関わりしろ」と地域外への波及

「今日は私たちの英虞湾のすこし恥ずかしいところをお見せします。皆さん、どうか協力をよろしくお願いします」

浜掃除開始時のそんな挨拶と共に一礼をした三重県真珠養殖連絡協議会の平賀楠光さん。その表情の奥には、真摯な覚悟が垣間見えていた気がする。

三重県真珠養殖連絡協議会の平賀楠光さん

現代に生きる真珠養殖業者にとってボランティアを募っての浜掃除は、過去の真珠業界がこれまで積み上げてきた負の遺産を外部にさらけ出すことを意味する。もちろん多くの海洋ごみは過去のもので自分たち自身が廃棄したごみではないものの、その決断に至るまでには、おそらく関係者内でさまざまな議論があったことは想像に難くない。

しかしこの勇気ある行動が、地域での共同作業を生み出し、そこから今回の廃漁具から新しい漁具を生み出す水平リサイクルの実現に繋がったことは事実だ。このような行動とその成果を世の中に発信し伝えていくことが、同じような課題を抱える地域の人々の希望になるのではないだろうか。

この浜掃除は、これからも定期的に春に行われる形で続いていく予定になっており、漁具リサイクルのプロジェクトに関しても、企業との連携により構築したリサイクルのスキームを継続的に回しながら廃漁具を回収し、水平リサイクルの成果を検証しながら取り組みを広げていく予定だ。

そしてこの伊勢志摩で始まった水平リサイクルの取り組みは、徐々に他の地域にも波及しつつある。この英虞湾での取り組みを知った同じ真珠の産地である長崎を始め、愛媛県の宇和島市でも廃漁具水平リサイクルを実施したいという声が聞こえ始めているそうだ。こうして地域を越えた連携により、これ以上海を汚さないための資源循環の輪と、日本の里海の再生活動とが広がっていく未来が見えてきている。

編集後記

この浜掃除の取材を通して繰り返し伊勢志摩に通ううちに、里海という環境とその恵みは偶然そこにあるわけではなく、これまで過去に里海と共に営みを続けてきた先人から受け継いできたもの、という感覚が筆者の中にも育っていくのを感じた。

これを読んでくれた方がいつか里海を訪れることがあったら、その環境が次世代まで続いていくために奮闘する地域の人々を頭の片隅に置いて、あらためてその自然の恵みを五感で感じてみてほしい。そうした意識や想いが養分となり、きっと今回のような里海再生の取り組みの種が各地で芽吹いていくことを信じている。

【参照サイト】三重県真珠養殖漁業協同組合

【参照サイト】日本真珠輸出組合

【参照サイト】COVA KAKUDA

【参照サイト】覚田真珠株式会社

【参照サイト】PADI JAPAN

【関連記事】「人と自然の共生とよりよい巡り?」伊勢志摩・英虞湾で体験した “もやもやと楽しさ” が共存する旅

【関連記事】真珠を育むアコヤ貝は、何を語る?伊勢志摩・英虞湾の里海を守る、浜の清掃レポート

【関連記事】真珠養殖のごみを、地域の財産に。伊勢志摩で始まった廃漁具の水平リサイクル

Photos by Kazuto Ishizuka