真っ白な壁に映し出されたガラスのオブジェ。その間で、大きな影がゆらめいている。影の正体は、部屋の真ん中に置かれた大きな瓶。緑色の液体が入ったそのなかには、地球上のすべての植物が持つ葉緑体の祖先とされる「シアノバクテリア」が生きていた。

ここは、東京・虎ノ門にあるソーシャルイシューギャラリー・SIGNALの一室。この場所で、シアノバクテリアという小さないのちを主人公にした展示が行われていた。作品を制作したのは、アーティストの鎌田美希子(Kamada Mikiko)さん。植栽や空間のグリーンデザインを行うプランツディレクター、植物博士としての顔を持つ鎌田さんは、「ヒトと植物の距離を近づける」ため、これまでさまざまな活動を行ってきた。

「私の実家では、虫や動物をたくさん飼っていて、それが当たり前でした。でも、東京に来てみると虫も動物もほとんどいない。綺麗な空間に人間だけがいる状態に窮屈さを覚えました。人間とそれ以外の生き物の『明確な切り離し』があると感じたんです」

都市における土と植物の重要性を研究し、アートとサイエンスの両輪で、ネイチャーポジティブな都市環境の構築を目指してきた鎌田さん。そこには、「人間中心のまちづくりによって切り離された『ヒトと自然』の距離を近づけたい」というただ一つの想いがあった。

今回筆者は、2025年6月24日から7月26日まで行われていた個展「Bio Re:tual」を訪れ、植物と人間に向き合い続ける鎌田さんに、研究者とアーティストとして取り組み続ける理由、展示に込めた想い、これから始めようとしているプロジェクトについてなど、多岐にわたる話を伺ってきた。

果たして、私たちは植物との距離を縮めることができるのだろうか──。

話者プロフィール:鎌田美希子/Kamada Mikikoさん

アーティスト・プランツディレクター・博士(農学)ロッカクケイLLC.代表

千葉大学大学院園芸学研究科博士課程修了。生命科学系のバックグラウンドからメーカー開発職を経て、アカデミックな側面を生かしプランツディレクターとしての活動を開始。2015年に室内緑化ツールとして、多肉植物の魅力を再現したクッション【Tanicushion®】を発表。現在は「植物とヒトの関係性」の再構築、都市における土と植物の重要性を研究しながら、ネイチャーポジティブな都市環境の構築を目指し活動している。同時に検証の一環でもある植物や微生物の存在をテーマにしたインスタレーション、作品を制作するなど表現活動も継続的に行っている。

光合成の原点に立ち返り、ヒトと自然との距離を近づけていく

自然豊かな環境で生まれ育った鎌田さんは、幼いころからとにかく、植物や生き物が大好きだった。小学校の裏にある林からキイチゴの木を掘り起こして自宅での栽培を試みたり、休みの日には、一日中畑で植物や虫の観察をしたり、お小遣いをためて食虫植物を買ったりするような小学生だったという。

その後、進路選択の際も、迷いなく農学部・農学研究科に進み、そのまま植物の世界にどっぷり浸かって生きてきた鎌田さん。一度就職し、植物にかかわる仕事をしていたものの、再び研究の世界に戻ることに。千葉大学大学院園芸学研究科の博士課程に入学し、「オフィスの植物がそこで働く人に対してどのような効果をもたらすか」というテーマで研究を行ってきた。

植物と人間のより良い関係性を築きたい。そうした想いで研究に取り組んできた鎌田さんはまた、「生きたアート」を通して、人の心や感情を動かすことも大切にしてきた。そんな鎌田さんが今回の展示テーマに選んだのは、「シアノバクテリア」。この小さな生命を通して、私たち人間のあり方について語りかけている。

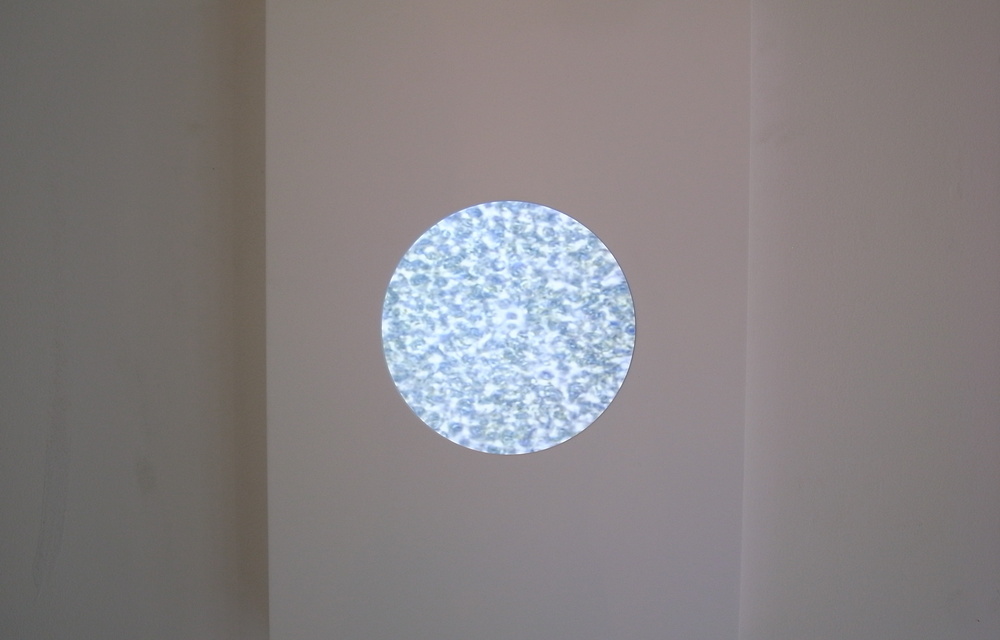

顕微鏡で拡大された生きているシアノバクテリアの映像が映し出されている

「シアノバクテリアは、約35億年から30億年前に地球に登場し、酸素発生型の光合成を開始した生物。彼らが初めて酸素を生み出したことで、地球は酸素で満たされ、現在生きている生物たちのような酸素に依存した動物たちが誕生しました。植物が持つ葉緑体の起源は、およそ18~10億年前、真核細胞にシアノバクテリアが共生した頃に遡ります。今も地球の酸素の一部を供給しているとされるシアノバクテリアは、今日に至るまで、地球に貢献し続けているんです」

これまで植物や花、微生物を用いた作品を通して、「生命のつながり」や「生命の循環」について伝えてきた鎌田さん。今回、シアノバクテリアに焦点を当てたのはなぜだろう。尋ねてみると、都市で生活する中で感じていた「モヤモヤ」を話してくれた。

「最近、人間と太陽の距離があまりにも遠くなってしまっていることに問題意識を持っています。日焼けするし、暑いと室内で過ごすことも多いと思います。温暖化が進み、熱中症のリスクが高まるなかで当然かもしれませんが、外に出て日光を浴びることが、ネガティブに捉えられがちなことに、少し危機感を覚えているんです。

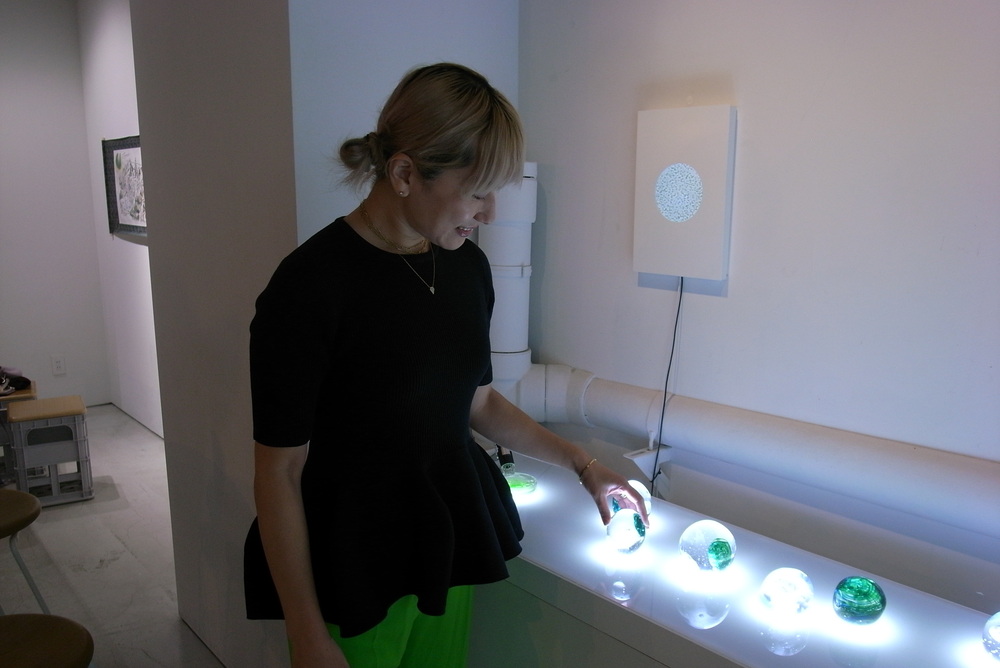

ギャラリーに足を踏み入れると、一番に目に入ってくるガラスの玉。2024年から吹きガラスを習い始めた鎌田さん自身が、一つひとつ手作業でつくった作品だそうで、緑色の部分がシアノバクテリアをイメージしてつくられている

私たちの身体は、太陽の光を浴びることで、セロトニンが出されて元気になり、一日のリズムを刻むサーカディアンリズムが整えられ、免疫をはじめとする身体機能の調節が行われます。しかし、特に都市部では、建物のなかや地下にいる時間が長く、人間の『屋外離れ』が顕著だと感じます。そうしたことを考えるなか、光合成の起源であるシアノバクテリアを通して、光や目に見えないものの大切さを知ってもらいたいと思いました」

シアノバクテリアを共生させ、「地球のために生きられる人」になる

すべての植物の祖先であるシアノバクテリアのことをもっと知ってもらいたい。そんな想いで、今回の展示内容を考えるなか、鎌田さんがまず行ったのは、「シアノバクテリアの神話」を作ることだった。シアノバクテリアと太陽が契約を結んで酸素が生まれ、光合成が始まり、他の生物に酸素が取り込まれて共生、進化していく。その様子を絵巻物にしたそうだ。

始まりである太陽との契約からの流れが、絵巻物の右から順に描かれており、中央から左側には、自然を顧みなくなり、地球環境を壊すようになった“光合成をしない”人間たちが描かれている。左側には、そんな人間たちが再び光を取り入れ、自然とともに生きていく未来が表現されている

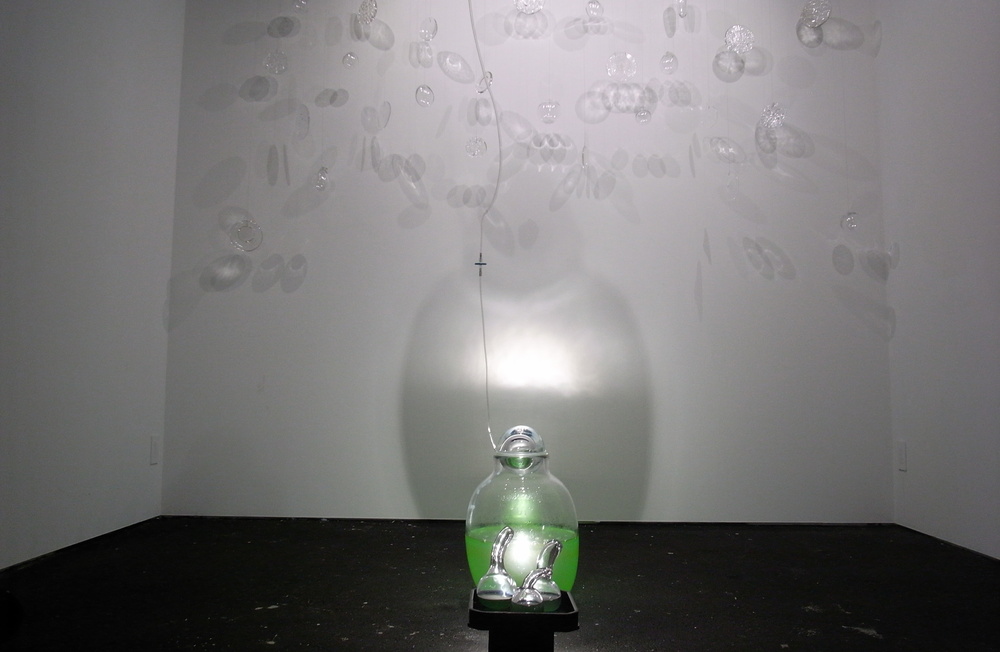

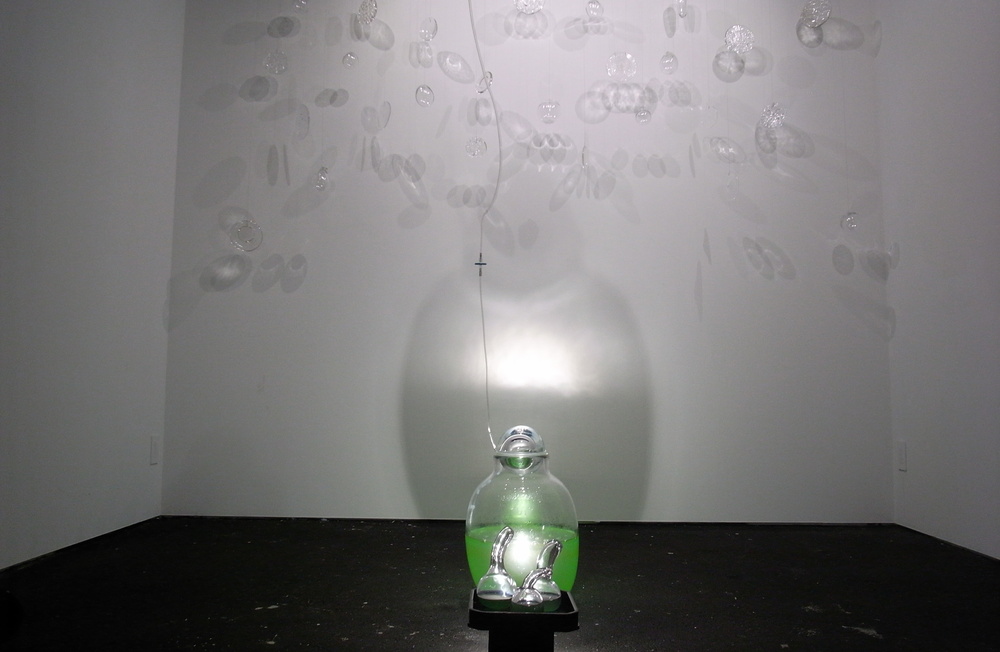

それから絵巻物が飾られた空間の隣、ギャラリーの一番奥の部屋には、「木漏れ日」を表現した数々のガラスの作品が浮かぶなか、地面には大きな瓶に入った生きたシアノバクテリアが展示されていた。部屋の中には、座禅に使われる座布と呼ばれる丸い敷物が並び、訪れた人が座ってゆっくりと瞑想できる空間になっている。

「すべての植物が持つ葉緑体の祖であるシアノバクテリアを通して、私たちと自然の壮大なつながりに想いを馳せる。私たちが毎秒ごとに無意識に行っている呼吸そのものが、太古の昔にはじまったシアノバクテリアの光合成とつながっているんです。だから、人間がシアノバクテリアと『共生する』という進化のシナリオがあったら素敵だと思い、静かな環境のなか、呼吸に意識を向けることができる部屋をつくりました」

呼吸そのものが、地球とつながる行為。そんなふうに意識したら、誰だってもっと地球環境を身近に感じられるようになる。そうやって少しずつ、人々が地球のために生きられる人になれたら良いのではないか。そんな言葉を口にした鎌田さんは、こう続けた。

部屋の中央に置かれたシアノバクテリア

「今回の展示を通して伝えたかったのは、私たちも地球という生態系を構成する生物の一部でしかないし、すべての生がつながっているということです。人間も自然の一部であり、自然に生かされている。それを忘れてしまうと、人間中心になってしまいます。

シアノバクテリアが生み出した酸素、植物が生み出した酸素によって私たちは生きている。彼らが光合成により生み出した酸素やエネルギーを起点とした食物連鎖の上に私たちの命は成り立っています。すべてがつながり合って生命が維持されているのに、人間だけが、『自分たちだけで生きられる』と考えているのではないでしょうか」

昔からの習わしや文化が教えてくれた。自然を敬い、共に生きていくこと

そうした人間中心のデザインや考え方へのアンチテーゼとして、鎌田さんが大事にしているのが、自然、身体性、そして精神性を持ってつながることのできる、古来から続く儀式や習わしだ。自然とつながり、共に生きる知恵が詰まった儀式や風習を大事にしていくことと、シアノバクテリアとの共生を鎌田さんは重ね合わせていた。

絵巻物には、シアノバクテリアと太陽の契約から、人間との未来の共生までが描かれている

「私は田舎で生まれ育ち、祖父母とも一緒に住んでいました。彼らは、昔からの習わしや季節の暦にとても忠実に生きていて、私はその姿を目の当たりにしていたんです。毎日必ず家の神棚や仏壇にご飯を供えて拝んだり、お祭り行事もとても大切にしていて、協力し合って町内中に縄を張って紙垂(しで)と呼ばれる白い紙を飾ったりと、自然に祈りを捧げ、感謝していました。

また、寒い地域だったので季節には特に敏感で、春には山菜が食卓に並び、冬に備えて野菜や果物は干して乾燥・貯蔵したり、冬はお餅をつくって近所に配ったりと、自然と共に生きていくための知恵を当たり前のように生活に取り入れていました。

残念ながら、父と母の代からはほとんどしなくなってしまったのですが、儀式や自然を敬うこと、自然と共に生きることは、私にとっては身近で当たり前のことだったんですよね。そうした昔からの習わしや文化があることで、私たちはもっと健やかに生きられるのだろうと思うんです」

人間中心はもう終わり。他の生物たちに開かれた土地利用をすすめていく

2025年10月まで開催中の日本国際博覧会(大阪・関西万博)のシグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」で、鎌田さんは、美しい花が朽ちていくその瞬間と微生物によるそのプロセスを可視化し、生命のつながりを表現した「無限メタモルフォーゼ」を展示。作品を通して、地球上の生命同士のつながりや物質循環を伝えている。

ガラス製の甕の中で花が微生物によって分解され、新しいいのちへと受け継がれていく様子を展示。4つのガラス甕(フラワーコンポスト)を通して、鑑賞者がこのプロセスを直感的に体感し、いのちの循環に直接触れることができるように作ったそう。

見た人の心を動かし、何かを残したいという想いで、「生きた作品」を生み出し続けてきた鎌田さんは、そうした創作活動に加え、今後、具体的に社会を動かしていく活動を進めていこうとしている。

「都市の在り方を変えていきたいという大きな目標があり、先日、知人と一般社団法人『Give Space Urban Design(※)』を立ち上げました。人間中心にデザインされた土地を別の生物たちに返していく『GIVE SPACE』という考え方を広めていくために、他の生物のことも考えた土地利用のためのコンサルテーションやワークショップ、実際の土地の動かし方まで一緒にやっていこうと動き始めたところです。

土地の起源を知るところから始め、その土地のステークホルダー、生態学の専門家と土地を調査・評価したうえで、ランドスケープデザイナー、建築家等の専門家も加わり、未来の土地のあり方について考えていく。さらに、新たな土地利用をデザインする過程で、その土地からインスピレーションを受けたアートやリチュアル(文化的儀式)まで視野を広げ、建築や空間を作っていく予定です。それによって、人間にとっても愛着ある文化が生まれるのではないかと思っているんです」

「現在、多くの建物にあるのは、管理の手間が少なかったり、植物が枯れにくかったり、虫がつかなかったり、葉や実が落ちなかったりと、人間都合の理由で選ばれた植栽ばかり。そこには、他の生物たちが生きるスペースはありません。しかし、他の生物が生きられない都市は、人間たちにとっても窮屈。さらに、現代は都市に暮らす人たちのメンタルヘルスの問題も深刻です。だからこそ、もっとゆとりが必要だと感じますし、私たちが自然を感じられるとともに、他の生物たちが生息できるような場所が都市の中にもどんどん作られていくべきではないかと思うんです。

表面的なサステナビリティや生物多様性ではなく、土地の歴史や地質などを調べたうえで、どういった植物を増やすべきか、どういう動物に帰ってきてもらうべきか──本質を学術ベースでしっかりと考えていく。そうやって、より良い未来をつくっていきたいと思っています」

編集後記

シアノバクテリアが初めて光合成をし、地球が酸素で満たされた。それによって、それまで繁栄していた多くの生物は生存が難しくなり、地球環境が激変した。そんなドラスティックな変化を地球に起こしたのが、シアノバクテリアという存在だった。そして今こそ、それと同じくらい大きな変化が訪れるタイミングではないだろうか。地球規模の気候危機や紛争、自然や伝統文化の喪失……人間中心の行動ゆえに引き起こされてきたさまざまな課題は、まるで「変われ」と私たちに言っているような気がする。

光合成を行わず、地球に多大な貢献をするわけでもなく、ただ他の生物の恩恵を享受して生きる。そんな人間たちは、どのようにして地球に貢献できるだろうか──。

この地球は、生きとし生けるすべての生命のためのもの。目に見えないシアノバクテリアという存在が、そう語りかけている気がした。

※一般社団法人『Give Space Urban Design』のウェブサイト等は準備中

【関連記事】ベルリン在住のアーティストに聞く、人間と動物のちょうどいい距離感とは?【ウェルビーイング特集 #10 再生】

【参照サイト】Mikiko Kamada

【参照サイト】いのちめぐる冒険 無限メタモルフォーゼ