【京都サーキュラーエコノミー特集】

本特集は、IDEAS FOR GOODと京都市の連携による、京都のサーキュラーエコノミーの今とこれからを考える特別企画。千年の都・京都に脈々と受け継がれてきた「しまつのこころ」の精神や循環型の暮らし、モノづくりの文化を、どのように未来の京都を形づくるイノベーションへと発展させ、次の1000年へ続く循環型の事業を創造できるのか。京都市、市内事業者、京都市政策推進アドバイザーの安居昭博氏とともに、サーキュラーエコノミーの視点から見た京都の価値と可能性を模索していく。(京都サーキュラーエコノミー特集トップ)

千年の都が紡いできた歴史と文化、市民に根付く「しまつのこころ」を強みに、環境と産業を融合させた新たな都市の未来像の実現に向けてサーキュラーエコノミーへの移行を推進する京都市。

本特集では、第1記事目でなぜ京都市がサーキュラーエコノミーに取り組むのか、その背景について掘り下げた。そして、2記事目から6記事目では、京都市内で展開されている様々なサーキュラーエコノミー実践を取り上げてきた。いよいよ最終回となる今回は、京都市政策推進アドバイザーであり、『サーキュラーエコノミー実践』(学芸出版社)の著者でもある安居昭博さんと、京都市環境政策局のサーキュラーエコノミー担当である3名との対談を通じ、京都らしいサーキュラーエコノミーの未来について探っていく。

左から、野村(ハーチ株式会社)、木村さん(京都市)、櫻井さん(京都市)、安居さん、池田さん(京都市)

話者プロフィール:

安居昭博(やすい・あきひろ)

京都市政策推進アドバイザー/『サーキュラーエコノミー実践』(学芸出版社)著者

木村公則(きむら・まさのり)

京都市環境政策局環境企画部 環境総務課 課長

櫻井太郎(さくらい・たろう)

京都市環境政策局環境企画部 環境総務課 係長

池田智大(いけだ・ともひろ)

京都市環境政策局環境企画部 環境総務課 主任

京都のまちとウェルビーイングと循環

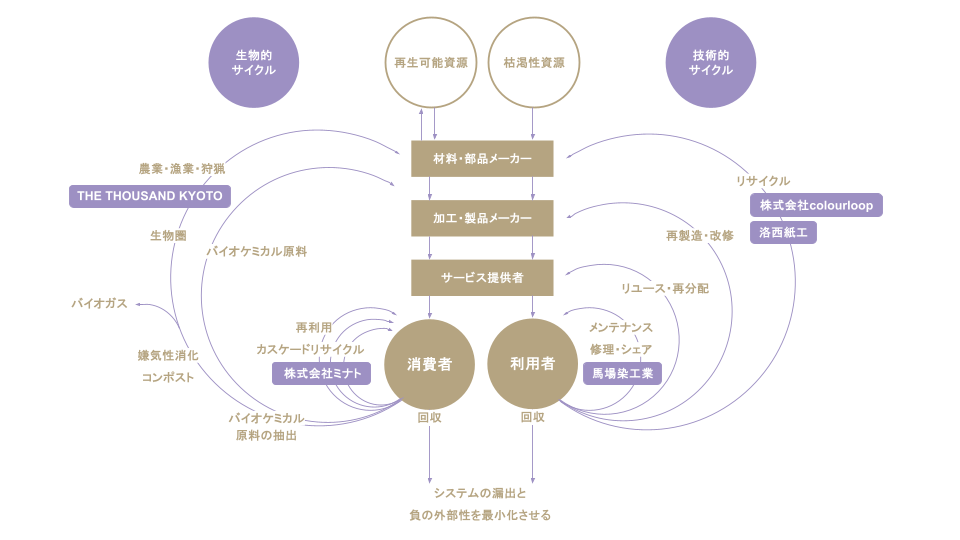

本特集では、数多くある京都市内のサーキュラーエコノミー実践事業者の中から、株式会社ミナト、馬場染工業株式会社、株式会社colourloop、洛西紙工株式会社、THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都/京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社)の5事業者を取材し、伝統工芸、モノづくり、繊維、食、観光という京都を象徴する産業の事例について見てきた。これらの実践に対し、安居さんや京都市はどのような共通点を見出したのだろうか。

エレン・マッカーサー財団「システムダイアグラム(通称 バタフライダイアグラム)」をもとに編集部作成。各社の位置は事例の一部に焦点を当てたものであり、取り組みの全てを示したものではない

安居さん「私は京都に4年間住んでおり、様々な地域の企業や市民の方々と一緒にサーキュラーエコノミーに取り組んできましたが、まだまだ知らない取り組みも多く改めてこの先の京都の可能性を感じたというのが率直な印象です。皆様の思いや、リサイクルやアップサイクルにとどまらない取り組みがとても本質的で素晴らしいと感じました」

木村さん「分野や業界は違っても大切にされているものは共通しているなと。自分だけがよければよいのではなく、周囲や京都のまちを大切にしたいという、いわゆる住民自治の伝統や支え合いの精神が自然と根付いているのではと感じました。また、これまで、様々な苦労をされながら進めてこられた中で、ピンチをチャンスに変えるきっかけとして、共通してサーキュラーエコノミーに通じる考え方に出会ったという点が新たな発見でした。偶然かもしれませんが、困難な状況から一歩を踏み出すきっかけや、新たな成長のヒントとなる考え方なのだと改めて感じました」

櫻井さん「仕入先や販売先にも心を配っている人が多いという印象でした。それで思い出したのが、近年注目される『ウェルビーイング』です。欧米では幸福感が『獲得的』な感覚であるのに対し、日本人が馴染みやすいのは『協調的な』幸福感なのではないかという仮説を立てている本を読んだことがあり、なるほどなと感じていました。『みんながうまくいっているから自分もなんとなく良い』という感覚と理解していますが、サーキュラーエコノミーを実践されている方々は自然とこのような思考で実践されているのかなと感じました。

サーキュラーエコノミーは社会に向けた行動だと思っています。ウェルビーイングにはそうした社会的行動と社会関係資本が相互に高め合って好循環を生み出すという定義があるようです。そのため、サーキュラーエコノミーはウェルビーイングと非常に相性が良く、ウェルビーイングを実現するための要素の一つなのだろうと感じます」

制約のある都市だからこそ、循環が進む?

1記事目でも紹介したとおり、人々の暮らしに「しまつのこころ」が根付く京都市は、全国に先駆けて家庭ごみの有料指定袋制度やレジ袋の有料化、食品ロス削減目標の設定などに取り組み、2000年からの約20年でごみの量を半減させた実績を持つ。現在では一人あたりのごみ排出量も政令市ではトップクラスであるなど、環境分野における先進自治体として知られる。

また、市内では食からモノづくり、観光からイベントにいたるまでサーキュラーエコノミーに関わる実践が数多く展開されており、京都発の事例を目にする機会も多い。これらの事実を踏まえれば、京都市はすでにサーキュラーエコノミー先進都市とも言えるのだろうか? また、もしそうだとすると、それはなぜなのか?安居氏は、市民、事業、都市の構造という3つの視点から京都の特徴を説明する。

安居さん「個人的には、サーキュラーエコノミーについてはどの都市が進んでいるというのはあまりないと思っています。私が住んでいたオランダも『進んでいるか?』とよく尋ねられますが、そうではないと感じることも多いです。それよりも、それぞれの国や地域ならではの優れた取り組みや特色が間違いなくあるので、お互いにないものを共有し合うことで全体として一歩前に進む、という感覚が大切ではないでしょうか。

ただし、京都に移住してきてサーキュラーエコノミーに関心を持ってくださる人が多いと感じるのは確かです。なぜかを考えてみたのですが、一つには、京都には、京都が好きで住んでいる方が多いというのがあると思います。京都が好きでこの土地で事業や生活をしていると、経済合理性だけでなく京都らしい事業やライフスタイルに自然と近づいていきます。これは、使われていない資源を活用したり、ウェルビーイングを重視するサーキュラーエコノミーの考え方と相性が良いのかもしれません」

安居さん「また、老舗からの学びも大きいと思います。私は京都に移住するまで老舗には保守的なイメージを持っていましたが、実際にはそうではありませんでした。長く続く老舗こそ革新的であり続けなければならないということを多くの企業から学びました。短期的な規模拡大や経済的成長よりも、中長期的にどのように次の世代へ引き継いでいくかを大切にしているのです」

実は日本は、長く続く企業が世界で最も多い国でもある。世界では創業100年以上の企業が約7万5,000社あり、うち日本企業は4万5,284社と、半数以上を占めている(※1)。さらに、その中でも京都府は1,897社と最も老舗企業の出現率が高い地域となっている(※2)。なぜ、京都の企業はここまで歴史が続くのか。そこに、持続可能な循環型ビジネスのヒントがありそうだ。

安居さん「これは仮説ですが、物理的な制約も大きいのではないかと考えています。京都市は建物の高さ制限があるため上への規模拡張が実質的にできません。また、山に囲まれているので周りにも拡大できません。こうした制約があると、規模拡大よりもその中でいかにウェルビーイングや事業を保っていくかということに意識が向くのかなと思います」

上にも横にも物理的な拡張が難しい都市・京都。そして、都市と自然が近接する地理的特性。だからこそ、限られた土地や資源の中、付加価値の追及だけでなく、「しまつのこころ」や、自然や相手を思いやる精神、住民自治の精神も育まれ、結果として、人や自然や資源、そしてお互いの思いやりもめぐりあい、脈々と伝統や文化が今日まで繋がれてきたのかもしれない。

本当は、地球も同じだ。私たち人間はプラネタリー・バウンダリーと呼ばれる地球の生態系システムの上限を超えて生きることはできない。限られた資源の制約のなかで80億人の人々の幸福を実現するためには、奪い合うのではなく助け合う気持ちや、未来の世代に向けて現代の地球を汚さない「しまつのこころ」が求められる。安居氏の洞察は、そのまま世界全体に向けたメッセージにも置き換えられる。

Image via Shutterstock

革新により守る、四方よしのサーキュラーエコノミー

京都という土地の特性やその上に育まれた文化が、京都でサーキュラーエコノミーの概念が受容されやすい土壌を生み出している。それでは、これらの自然や歴史を踏まえて形作られる京都らしいサーキュラーエコノミーの未来とは、どのようなものなのだろうか?櫻井さんは、経済における需要と供給の側面から、京都らしさを分析する。

櫻井さん「私は計15年ほど京都に住んでいますが、その中で感じることがあります。供給面で考えると、京都市は付加価値の高いモノづくりを追求することで産業を発展させてきた歴史があります。また、財を消費する需要面で言うと、あるとき先祖代々京都で暮らしている友人に、同じ物をずっと大事に使っている理由を尋ねたところ、『おばあちゃんから物を大事にしなさいと言われてきたから』と答えていて、『しまつのこころ』の文化が受け継がれていると感じました。このように、京都には、需給双方の側面から、サーキュラーな考え方や消費行動を受け入れる土壌が根付いているのではないかと感じます」

また木村さんは、京都は、その伝統を重んじるだけではなく、新しい未来を創り出すことに長けていると話す。

木村さん「意外に思われるかもしれませんが、実は、京都は新しいものや多様なものを受け入れる土地柄だと言われます。京都市内には、伝統を紡ぐ老舗からベンチャー企業、世界に名だたる大規模な企業まで、多種多様な企業がおられますが、多くの企業に共通するのは、伝統、文化を大切にしつつも、ただ守るだけではないということ。先駆や進取の気風により、柔軟に新しいものを取り入れてきたからこそ、イノベーションが生まれて、次代に繋がってきたと言われます。

そこには、京都のまちに関わる多種多様な人がおられる中、思いやりをもって、お互いを認め合い、同じ京都のまちを愛する人を快く受入れるといった、京都の人柄、まち柄が表れていると感じます」

安居さんが老舗から学んだと語るように、“Preservation by Innovation(革新によって守る)”というのが京都らしい持続可能な循環型の未来のつくりかたなのだろう。循環の視点からこの京都が持つ保守と革新の代謝を捉えると、自然と京都らしいサーキュラーエコノミーのありかたが見えてくる。

木村さん「他にも、京都らしさといえば、モノを大切にするといった当たり前のことが自然に行われ、市民の暮らしに根付いていることだと思います。市民・事業者の皆様がこれまで実践されてきたことがもとよりサーキュラーな営みだったということではないでしょうか。それを新しい概念や文化、技術を取り入れて再解釈し、アップデートしていくことが京都らしいサーキュラーエコノミーだと考えます」

櫻井さん「近江商人の経営哲学である『三方よし』(売り手よし・買い手よし・世間よし)に未来よしを加えた、『四方よし』という考え方がありますが、この『四方よし』の考え方もヒントになるかもしれません。事業者や市民、そして社会全体が皆でよい思いをし、未来もよくなっていくという発想なのかなと思います」

池田さん「安居さんが仰った『中長期的』の視点も非常に大事ですね。取材した事業者の皆さんは将来を担う子どもたちや次世代にとってどのような社会なっていれば良いかということを考え、ビジネスを創っていました。それがサーキュラーエコノミーに通じているのだと思います」

安居さん「皆さん自社の過去を丁寧に振り返り、創業時の思いや時代の変遷に合わせて事業がどう変化してきたかを詳しくお話しされ、そこから未来のストーリーを丁寧に紡いでいるという点が印象的でした。事業を継承する際、ただ会社や資金を引き継ぐだけでなく、その会社らしさやコンセプトも引き継いでいるように感じました。過去を丁寧に紐解くからこそ、未来を丁寧に紡いでいけるのだと思います」

企業の悩みや廃棄物が、協業を生み出す「接続詞」になる

京都らしいサーキュラーエコノミーの実現に向けて、2025年秋から始まるのが、京都市が主催するサーキュラーエコノミーをテーマとするラーニング・プログラム「Circular Business Design School Kyoto(サーキュラービジネスデザインスクール京都)」だ。最後に、本プログラムに対する期待についても聞いた。

安居さん「これまで、企業は自社が抱える悩みや廃棄物、困っていることは隠しがちでした。しかし、サーキュラーエコノミーでは、そうした困りごとが『接続詞』となり、他の企業との新しいビジネスや協業につながるイノベーションを生み出す可能性があります 。この場に来てみれば、自分の経験が思わぬところで重宝されることもあるかもしれません。完璧ではなくてもみんなでやりながらバランスをとっていく『Learning by Doing』の精神で、まずは参加してみて欲しいですね」

木村さん「安居さんから教わった『Learning by Doing』というのは、本当によい言葉ですよね。今回、インタビューをさせていただいた事業者様の考え方にも通じるものがありましたが、サーキュラーエコノミー分野だけでなく、職場や社会にも浸透してほしいなと個人的に思っています。不確実性の時代の中、軌道修正しながら続けていくマインドセットを大切にしながらできると良いなと思いますね」

櫻井さん「このプログラムにはサーキュラーエコノミーをキーワードに様々な業界の方々に関わっていただきたいと思っています。プログラムに参加しなくても、パートナーになっていただいたり、交流会には来ていただくなど、入口は様々です。どこで良いコラボレーションが生まれるか分からないので、できる限り幅広い方に向けてアピールしていきたいですね」

池田氏「参加することで予想もしなかったヒントや、思いがけないつながりが得られる可能性があります。ぜひ、多くの方に参加いただきたいです」

編集後記

取材を終えて京都のまちを歩くと、景色が少し違って見えた。私たちはつい「サーキュラーエコノミー」という響きにつられ、その実現に向けたヒントを遠い海外の事例に探しがちだ。しかし、今回の対談は、その本質が1200年という時間をかけて京都の土壌に深く根付いていたことを教えてくれた。

日々の事業の中で生まれる「困りごと」や「廃棄物」。多くの場合、それらは「コスト」や「課題」として扱われる。しかし、もしそれらが、他者とつながり、ともに新たな価値を生むための「接続詞」になるとしたらどうだろう。モノとモノ、人と人、そして過去と未来をつなぐ架け橋になる。

京都市でこれから始まるラーニングプログラムは、サーキュラーエコノミーについて学ぶだけの単なる勉強会ではない。これまで出会うことのなかった事業者らがそれぞれの課題を持ち寄り、それらを「接続詞」として新たなイノベーションを生み出すための実験場であり、未来を共創するための対話の場だ。

京都というまち、そして日本の次の1000年をつくるのは、他ならぬ今を生きる私たちである。強みではなく課題を持ち込み、競うのではなく助け合い、革新により未来を守り抜く。京都らしいサーキュラーエコノミーの実現に向けてともに動きしたいという方は、ぜひその扉を叩いてみてはいかがだろうか。

【2025年10月開始】Circular Business Design School Kyoto

京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開始。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。

ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/

※1 全国「老舗企業」分析調査(2024年)|帝国データバンク

※2 近畿「老舗企業」分析調査(2024年)|帝国データバンク

Photo by 佐々木明日華

聞き手:野村蘭

京都市環境総務課からのお知らせ

今回取材した京都市環境総務課では、サーキュラーエコノミーの推進と併せて「身近な環境問題」をテーマに、日常で実践できる環境保全アイデアをSNSで動画を発信中!

Instagram:@kyoeco.kyoto

Facebook:きょうえこ

TikTok :@kyoeco.kyoto