2025年3月から7ヶ月にわたって実施された「Sustainable Experience Design Lab」(以下、SXD Lab)の探索プログラム。その参加者が集い、それぞれの探索の道のりを展示する場として、2025年9月13日〜15日、東京・目黒区のImpact HUB Tokyoにて「応答:複数の世界との関係性の再構築」をテーマとした展示イベントを開催した。

本記事では、9月13日に行われたSXD Lab講師陣によるトークセッションを中心に、SXDのプログラム内容や、参加者による展示のハイライトを紹介していく。

SXD Labとは?

2025年3月に幕を開けた、SXD Lab。これは、気候変動や紛争などの危機に対し、産業システム側からの解決策は多く議論されてきた一方、暮らしや生活者側からは十分に検討されてこなかったことに課題意識を置き、立ち上がった取り組みだ。

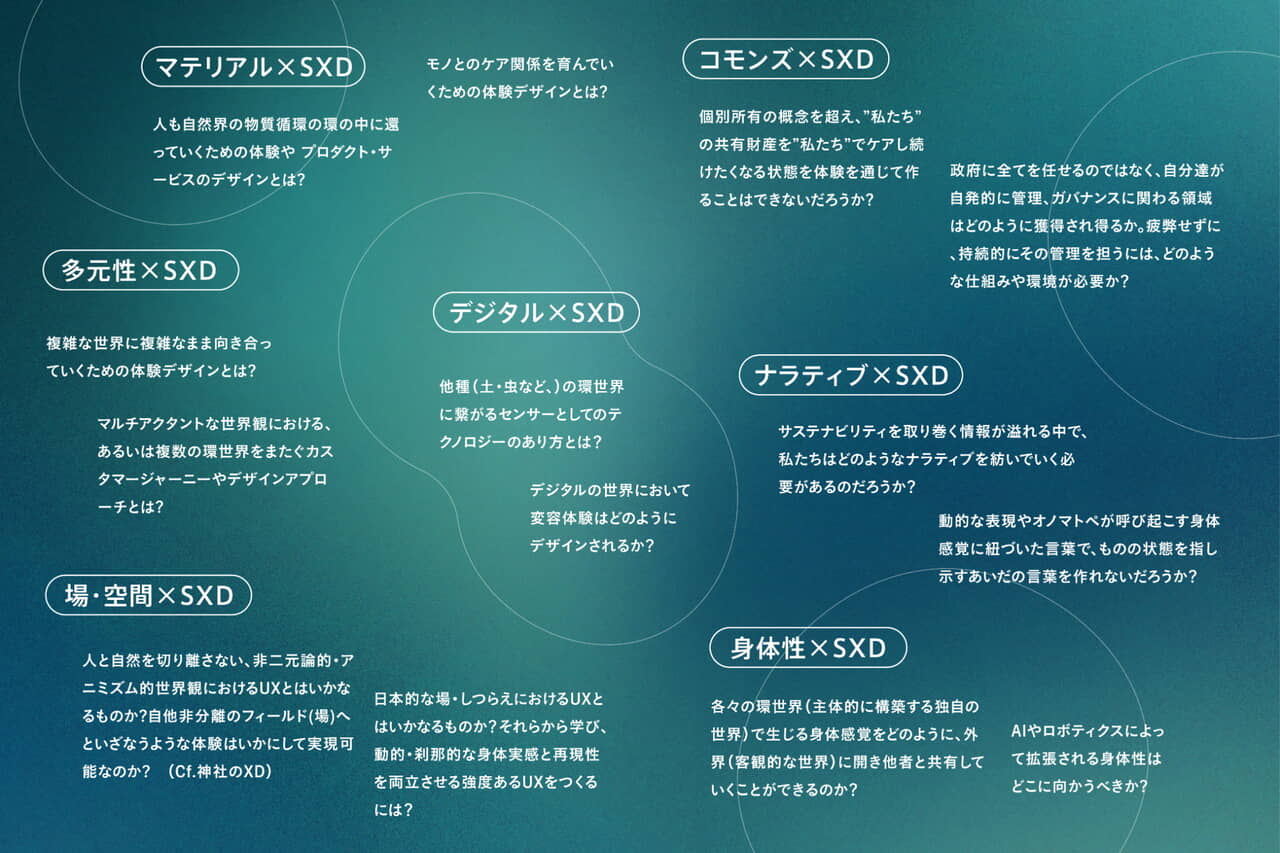

そんなSXD Labが実施した7ヶ月間の探索プログラムの参加者は、「そもそもデザインとは何か?」「複雑な世界に複雑なまま向き合っていくための体験デザインとは?」「他種の環世界に繋がるセンサーとしてのテクノロジーのあり方とは?」などのガイドとなる問いに触れながら、サステナビリティやリジェネレーションを取り巻く価値観や行動変容を生む体験デザインの可能性を探求してきた。

ただしSXD Labの探索プログラムは、個々人への明確な目的やゴールが予め用意されたものではなかった。参加者一人ひとりが、自身の内側にあるモヤモヤや違和感、あるいは「こうありたい」という願いを手がかりに、自分だけの問いを立てることから始まったのだ。

このアプローチの背景には、現代のデザインやビジネスが陥りがちな「目的志向」の問い直しがある。ある程度解決できそうな課題を設定し、ソリューションを開発し、社会に実装する。この直線的なプロセスは、確かに多くの問題を解決してきた。しかし、その標準化・効率化の過程で、排除されてしまった固有性や手触り感があるのかもしれない。

SXD Labは、そうした「こぼれ落ちてしまうもの」にこそ、未来の豊かさのヒントが隠されていると考えたのだ。だからこそ、参加者たちは7ヶ月間、明確な答えのない混沌の中で探求した。そのプロセスは、決して分かりやすく綺麗なものではなく、参加者が「自分たちは一体何をやっているんだろう、と感じる時期もあった」と語るように、多くの迷いや悩みをはらんでいたものだった。

探索の7ヶ月を振り返る

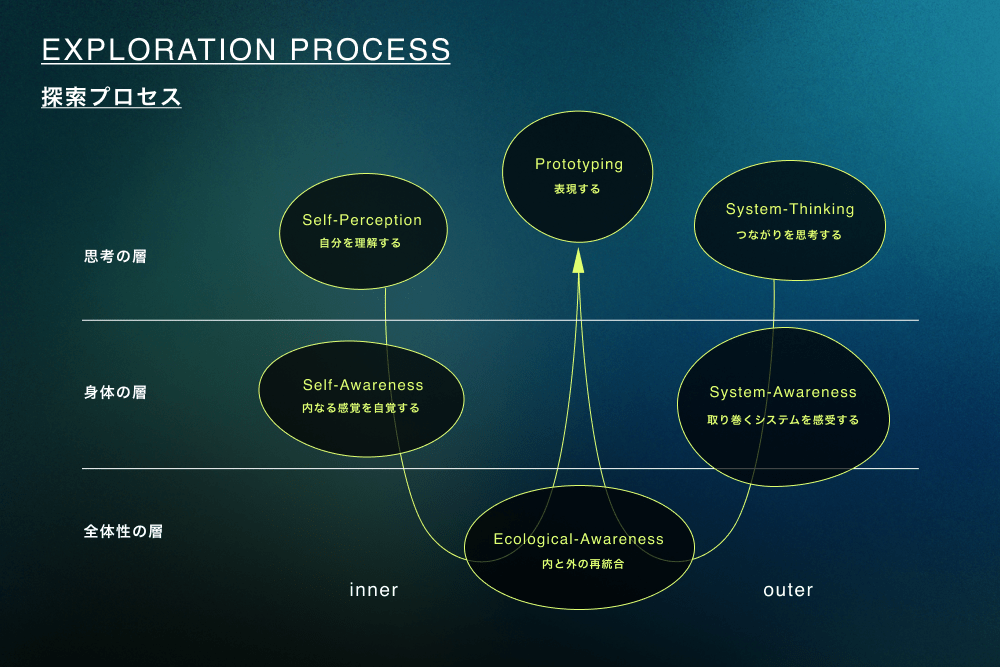

では、具体的にどのような探索の旅路を辿ったのか。そのプロセスは、大きく5つのフェーズに分けられ、この間を行き来しながら、今回の展示という「途中経過の発表」に至った。共催者である一般社団法人Ecological Memes代表・小林泰紘氏の解説をもとにその旅路を追いかけてみよう。

1. 内なる問いの探求

まずは自分自身の内面を理解するべく、社会や世界との関係性の中で感じている違和感や関心を言語化することから始まった。それは「社会課題を解決する」という大上段に構えたものではなく、「なぜ自分はこれが気になるのか」「自分は世界をどう見ているのか」という、個人のささやかな問いだ。

2. ラーニングセッションによる視点の獲得

旅の羅針盤として、各分野の専門家である講師陣によるラーニングセッションが設けられた。多元世界やノンヒューマン、システミックデザイン、プロトタイピングといった多様な視点を得ることで、参加者は自分の問いを多角的に捉え直すために選び取れるガイドを手に入れたのだ。

3. フィールドワークで世界との接点を探る

机上の学びを離れ、それぞれの問いに関わる現場に足を運ぶフィールドワークも実施。「これを検証する」という明確な目的を持たず、ただ自分の身体をその場に置き、五感で感じる。ここでは、他人事にしすぎず個人に閉じないよう「二人称」のレンズが重視された。参加者たちは「一体どこに行けばいいか分からない」という不安を抱えながらも、予期せぬ出会いや発見を通じて、自らの問いを深めていった。

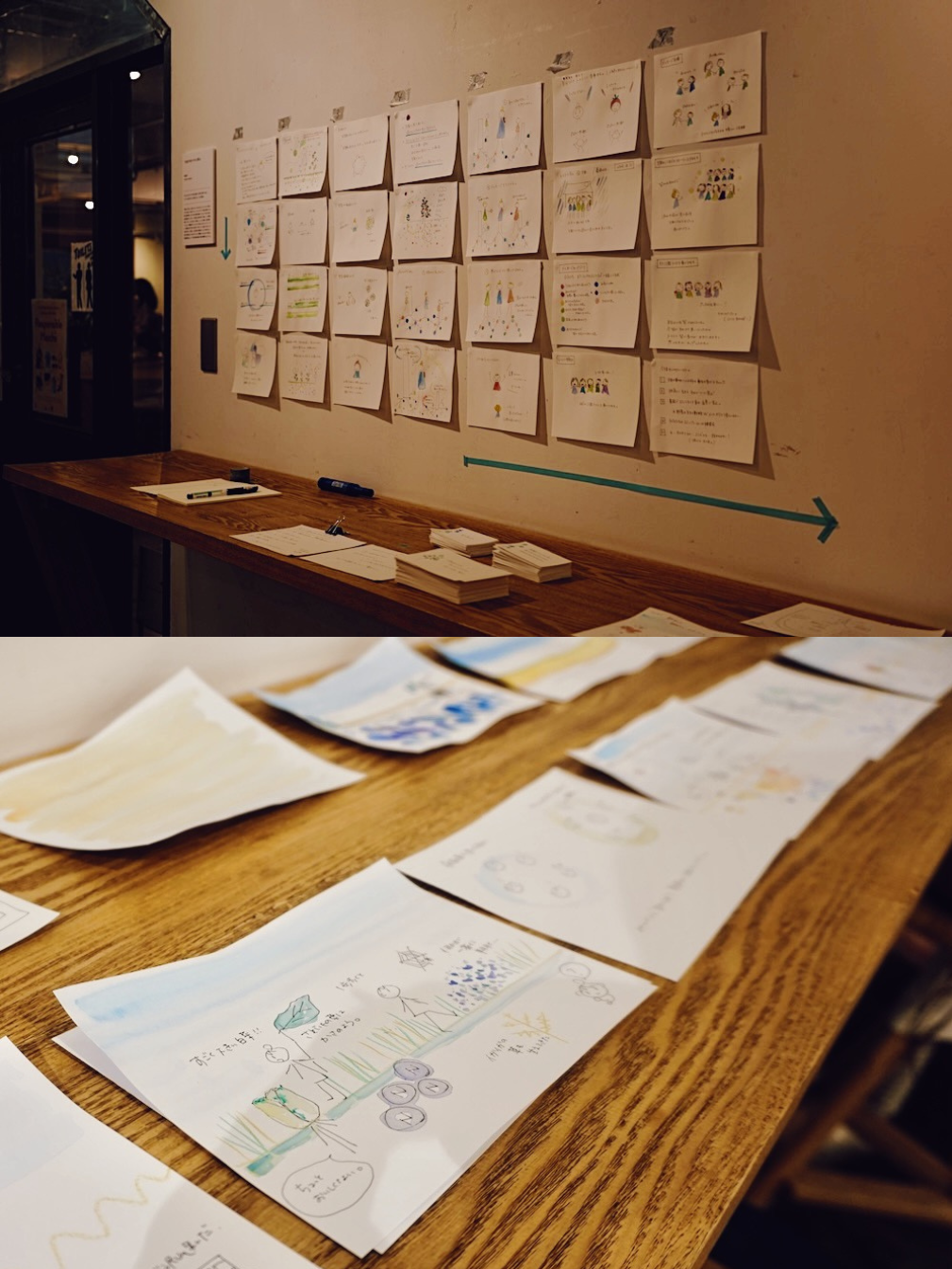

4. プロトタイピングによる仮の表現

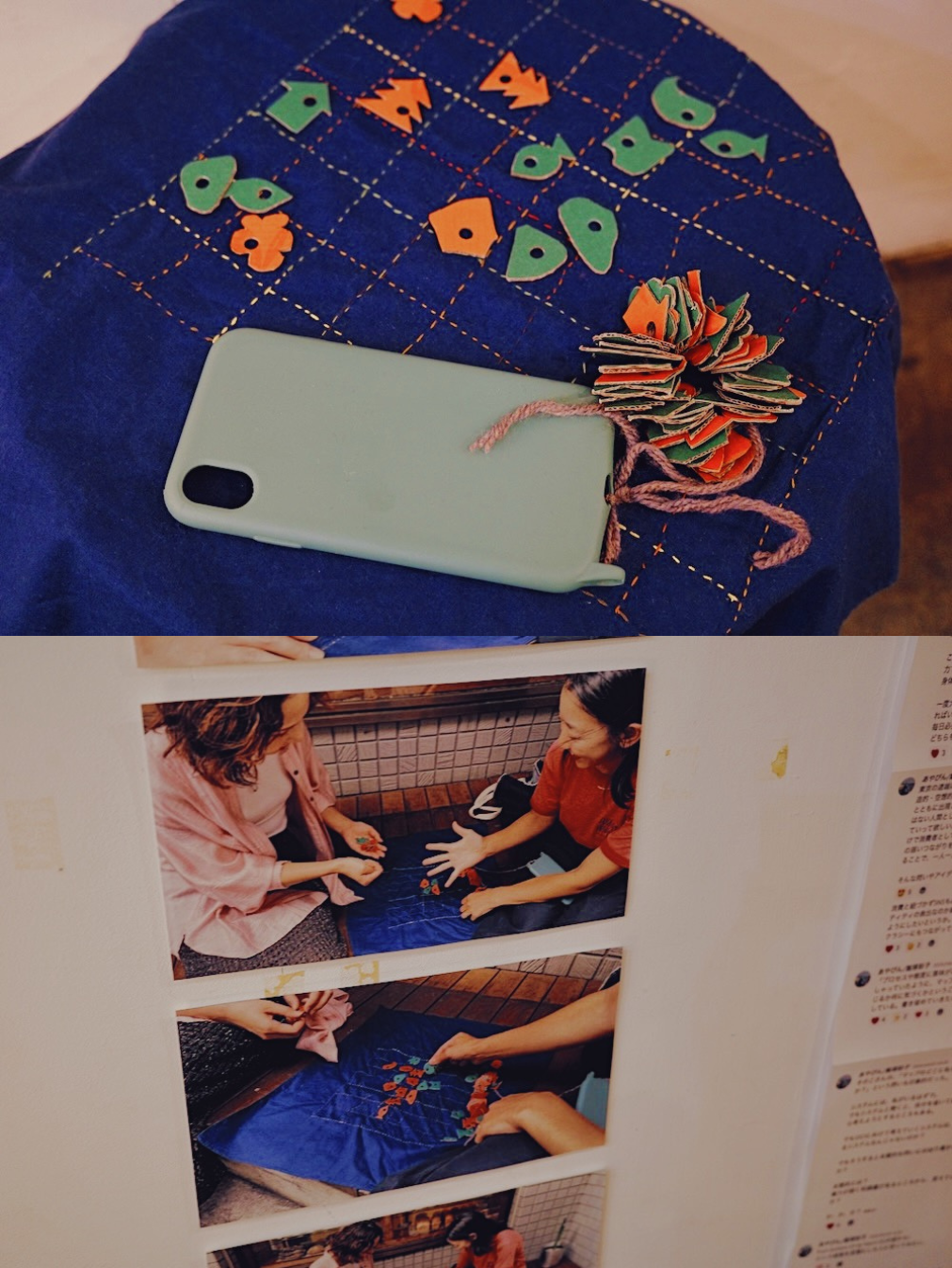

混沌としたフィールドでの体験を、一度「仮の形」にしてみるのがプロトタイピングのフェーズ。しかし、ここでの目的は完成度の高いプロダクトを作ることではない。一歩深くなった問いの次なる足がかりを得るために、何かしらを実社会に投じてみることが重要とされた。

関連展示:つながりをトマトに学ぶ(堤 園子)

学校などで友人らと過ごすとき、子どもたちは「コミュニティで受け入れられる自分」を演じている。一方、オンラインや推し活等では、距離と年齢を超え、分かり合える存在と繋がっている。子どもたちは今、孤立感を感じているが、これは彼らが自分の中の「部分」として他者と繋がり、ありのままの「全自分」として人と地域、大地と繋がっている認識が持てないからではないか。そこで、トマトに生態系の中での在り方を学び、「半分トマト」を演じることで、他者と安心して対話し、自身も生態系の一員であること、様々な存在を支え、支えられていることを認識できないかと考えた。

学校などで友人らと過ごすとき、子どもたちは「コミュニティで受け入れられる自分」を演じている。一方、オンラインや推し活等では、距離と年齢を超え、分かり合える存在と繋がっている。子どもたちは今、孤立感を感じているが、これは彼らが自分の中の「部分」として他者と繋がり、ありのままの「全自分」として人と地域、大地と繋がっている認識が持てないからではないか。そこで、トマトに生態系の中での在り方を学び、「半分トマト」を演じることで、他者と安心して対話し、自身も生態系の一員であること、様々な存在を支え、支えられていることを認識できないかと考えた。

5. 展示という「応答」の形

7ヶ月の旅の集大成として、それぞれの探求の軌跡が展示という形で表現された。それは「答え」としての展示ではなく、むしろ「私は世界からこんな声を聞いた」という応答であり、見る者との対話を促す、開かれた問いかけとも言える。

このように、展示の背景には紆余曲折したモヤモヤや迷いを含んだ、明確な目的を持ちすぎない探索のプロセスがあった。小林氏は「最初にいた地点から一度潜って、再び表現することを反復してみると、周りの見え方は最初と大きく異なる」と語る。

行く当てが定まらない中でも立ち止まり、問いを胸に現場を訪れ、肌身で得た感覚をもとに再び問いを深める(潜る)ことで、実社会で見えてくる景色や聞こえてくる声が変わるのかもしれない。当初の課題意識が失われたわけではないものの、その内側で見えている情景は大きく異なるのだ。

講師陣から見たSXD Labの軌跡

そうした探索の旅路の中で、選択肢となる道筋を照らす存在としてSXD Labに参加した講師陣から、上平崇仁氏、中村寛氏、そして奥田宥聡氏が登壇。引き続きEcological Memes代表の小林氏がファシリテーターとして対話に入り、それぞれの視点からこの日の展示を捉えた。

ゲストトーク(敬称略・順不同)

上平 崇仁(デザイン研究者/専修大学教授)

中村 寛(アトリエ・アンソロポロジー合同会社 代表/多摩美術大学教授/文化人類学者)

奥田 宥聡(合同会社Poietica 代表)

1. 社会の兆しを捉える「炭鉱のカナリア」の声

上平氏は、それぞれの展示が秘めている「声」に耳を傾けた。

上平氏「現代の日本社会にある閉塞感に対して、参加者の皆さんが『何か違う道があるのではないか』と声をあげ、まさに炭鉱のカナリア(※)のように、もがき苦しみながら何かを掴もうとした、その兆しが(展示から)感じられました。

私たちは一つのものに対して『こうだ』と決めてしまうと、ほかの価値観が見えにくくなってしまいます。そこにノンヒューマンなどの視点が入ることで、何か変化を起こせるかもしれません」

※ 炭鉱のカナリアとは:カナリアという種類の鳥が炭鉱で有毒ガスを感知して知らせていたことから、他者が気づいていない何かをいち早く知らせる存在のこと

関連展示:ちょっと、ここで遊ばない?(飯塚 彩子)

私はツルっとした都会に住んでいる。自分の住む街は、好きでも嫌いでもないし、好きになりたいわけでもない。でも365日を幸せに過ごしたい私にとって、街の風景はすごく大事だ。中国の公園で目にした、群衆が群がるばあちゃんじいちゃんたちによる本気トランプ。インドネシアの道端で椅子に座りぼーっとする店主。街に自由にはみだした、消費的でも生産的でもない人間の生み出す光景に、ただ安心感と幸福感を感じる。そんなお金もスマホも介さないコンサマトリー(現時充足的)な喜びで、目の前の社会らしきものと弱くつながれる街にもう少しなれたなら、遠回りにまわりまわって、クリエイティブデモクラシー濃度の濃い状態に人々を変容させることもできるのではと、考えるのです。

私はツルっとした都会に住んでいる。自分の住む街は、好きでも嫌いでもないし、好きになりたいわけでもない。でも365日を幸せに過ごしたい私にとって、街の風景はすごく大事だ。中国の公園で目にした、群衆が群がるばあちゃんじいちゃんたちによる本気トランプ。インドネシアの道端で椅子に座りぼーっとする店主。街に自由にはみだした、消費的でも生産的でもない人間の生み出す光景に、ただ安心感と幸福感を感じる。そんなお金もスマホも介さないコンサマトリー(現時充足的)な喜びで、目の前の社会らしきものと弱くつながれる街にもう少しなれたなら、遠回りにまわりまわって、クリエイティブデモクラシー濃度の濃い状態に人々を変容させることもできるのではと、考えるのです。

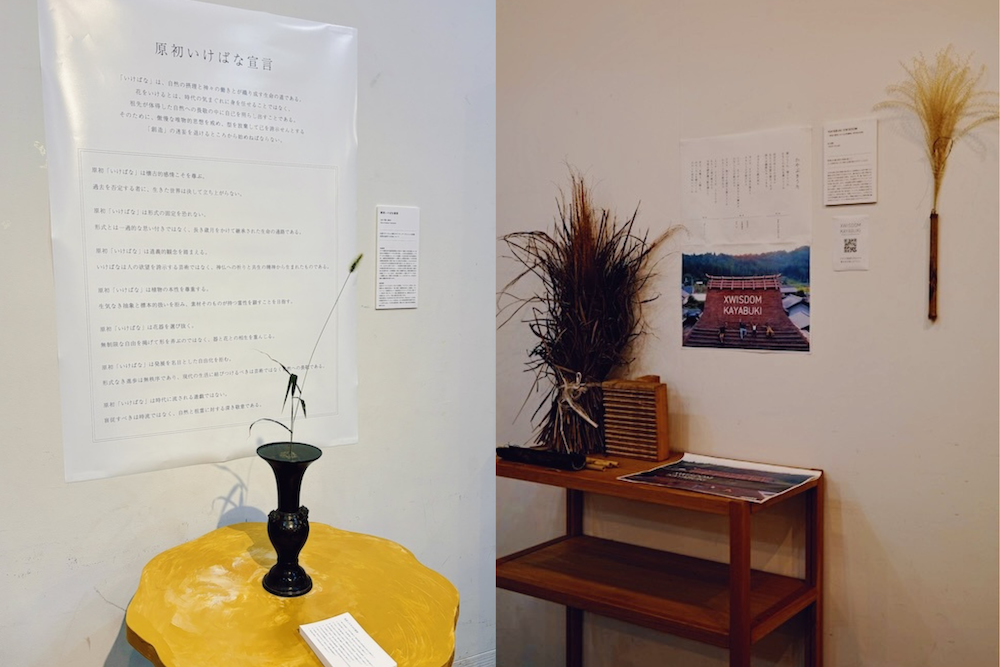

関連展示:草花と共に坐す(藤代 健介)

多くの場合、西洋での草花の扱いは人間を中心に据え、背景や装飾として位置づけられてきました。一方で、日本の茶道や華道の文脈では、草花は神の“依り代”として尊ばれてきた歴史があります。本展示では、円環に並べた椅子の一角に山本円郁氏による生花を迎え入れ、さらに会場に備えられた観葉植物も円環の中に招き入れました。生花と観葉植物が人と並び合うことで、円環全体がひとつの「輪」となり、命の位相で共鳴するフィールドが立ち上がります。草花と共に円環に坐すとき、私たちは調和と連環を感じ、人間だけの円環とは異なる次元で生命の共鳴の深さを体感できるのです。

多くの場合、西洋での草花の扱いは人間を中心に据え、背景や装飾として位置づけられてきました。一方で、日本の茶道や華道の文脈では、草花は神の“依り代”として尊ばれてきた歴史があります。本展示では、円環に並べた椅子の一角に山本円郁氏による生花を迎え入れ、さらに会場に備えられた観葉植物も円環の中に招き入れました。生花と観葉植物が人と並び合うことで、円環全体がひとつの「輪」となり、命の位相で共鳴するフィールドが立ち上がります。草花と共に円環に坐すとき、私たちは調和と連環を感じ、人間だけの円環とは異なる次元で生命の共鳴の深さを体感できるのです。

2. 答えのない問いと向き合う「手作りの方法論」

文化人類学者の中村氏は、参加者たちのプロセスが「手作りであること」に着目した。

中村氏「SXD Labの取り組みは、まさに『手作りの方法論』を生み出そうとしている途上にあるのだと思います。既存の理論を勉強することのメリットは大きいですが、デメリットとして、あらかじめ決めたフレームを崩すのが難しい。手探りで進む中で、その人の身体でしか見つけられない方法論が見つかることがある。それが表現されたのではないかなと思います」

中村氏が強調するのは、「ためらうこと」の重要性。ノイズとして処理してしまいがちなものに意識を向け、立ち止まる。すぐに答えを出さずに、分からない状態に身を置き続ける。その苦しくもあるプロセスの中でこそ、既存のフレームを打ち破る、自分だけの方法論が生まれてくるのだろう。

3. 続けること・反復することに宿る価値

奥田氏は、自宅である茅葺きの屋根造りをプロジェクトとして選んだ緋蘭(フェイラン)さんの取り組みを例に、「続けること」そのものに宿る価値を示唆した。

奥田氏「緋蘭さんが『屋根を造っていると、屋根になった気がした』と話していたのが面白かったです。これを聞いた時、反復的であることが大事なのではないかと思いました。一度の関係や相互作用で考えるのではなくて、反復的に繰り返すことでしか得られないものがあるのかなと思います。

プロトタイプは、何回か試すと妥当になっていて、満足してやめてしまいます。しかし、その『場』が続くことが重要ならば、それが反復的であることが重要であることになります」

上平氏「誰かのために料理を作るという行為は、ケアに近い経験です。それができるのは、背景に大量生産された野菜や、ガス、水道といったインフラがあるからです。そうした仕組みがあって初めて、私たちは料理を楽しむことができます」

反復性と、ケア。この二つには、繋がりがある。一度きりの効率的な行為ではなく、日々の繰り返しの中にこそ、関係性は育まれ、理解が生まれる。茅葺き屋根の修繕も、茶室の手入れも、日々の料理も、その反復的な営みの中に、数字や言葉では測れない豊かさが宿っている。SXD Labの探求は、効率や成果といった価値観から離れ、この連綿と続く仕組みを支える「プロセスそのもの」に価値を見出す試みでもあったのかもしれない。

右から共催Ecological Memes代表の小林氏、中村氏、上平氏、奥田氏、司会を務めた隅屋氏。

今回のプログラムの探索者の中には、会場で障子のワークショップを開催した方も。

探索者たちが見つけた、混沌の先にある風景

“探索者”として7ヶ月の旅を終え、参加者たちは何を見つけたのか。参加者の一人は「正直今も、SXDが何なのか『分からない』です。でも、その問いを大事に持ち続けながら過ごせていることが、取り組んできて良かったこと」と語る。効率を重視する日常業務の中では切り捨てられがちな「分からなさ」に、あえて留まることの価値が見えたり、その耐性がつくことも、SXD Labの成果かもしれない。

また、茅葺作りに取り組んだ緋蘭さんは、日常と探索の「往復」がもたらした効果をこう振り返った。

「今までは、自然やノンヒューマンから何かを受け取るスキルがなかった気がしています。でも茅葺作りを2ヶ月続けたことで、その対話をしてきた職人たちが師匠となり、彼らが『なぜ?』を深ぼっていくガイドとなってくれたのだと思います」

さらに、花人であり行者でもある山本さんは、「型」の重要性に気づいたと言う。

「花のような超越的な存在に向き合うとき、戒律という『型』があるからこそ見えてくるものがあるはず。(中略)先人が守ってきた『型』という存在を守ることの重要性を、SXD Labを通じて感じ、問いかけを展示するに至りました」

そのほかにも、参加者からはこんな言葉が語られた。

「今回は、今まで『バカバカしいな』と思って実践してみたくてもできなかったことに取り組んでみました。すると、予想していたのとは違う答えが見えて、前提が崩れ揺らぎが起きたのです。何か新しいプロセスに入ったんだなと。今まで持ってこなかった言語が入ってきて、自分の多層さが増したと思っています」

「僕の7ヶ月はそれぞれが点として存在していると思っています。日常がありながら、1ヶ月に1回くらい下に潜るようなSXD Labの時間があって、実社会と行ったり来たりしている。短期集中ではなく、ゆるく長く続いていたのが面白い効果を生んでいるように感じています。今回の発表は、途中経過のエッセンスを展示している感覚です。小さい石を下においてきた感覚なので、今後これを実社会に持ち込んでいく段階に入っていくのかなと思います」

彼らの言葉からは、明確な答えの発見というよりも、世界との向き合い方そのものの変容が感じられる。共に迷うことは、決して後ろ向きではなく、むしろ不安定な状態をおおらかに受け止め、その意義を解し(ほぐし)ながら理解する支えになったのだ。

記事では紹介しきれないが、会場には他にも多くの展示が並んだ。

SXD Labという場が現代社会に問うた「手作り」の価値

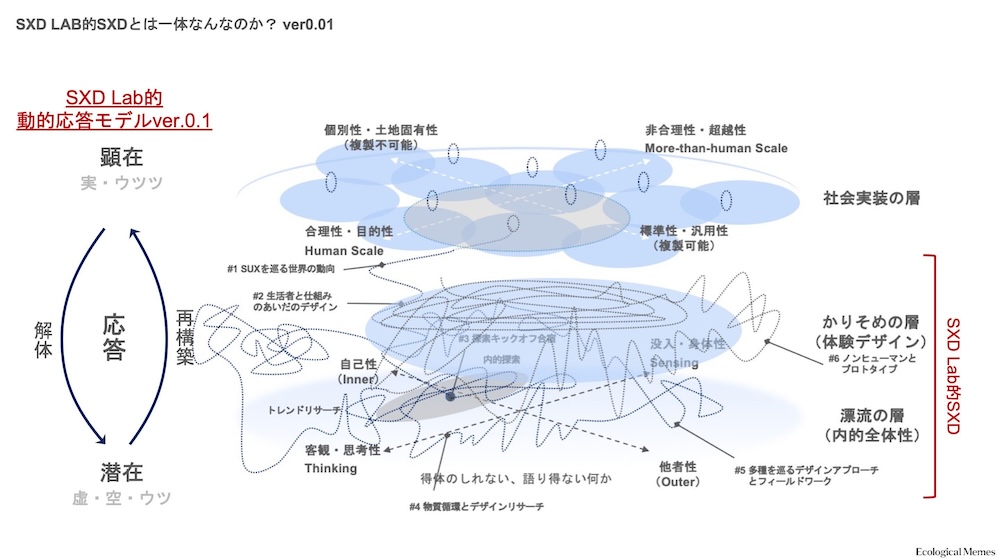

このようなSXD Labでの探索を講師陣が改めて見つめ直し、小林氏は、その道のりがこの図のように、重なる層を縦横無尽に行き来するプロセスだったと振り返った。

奥田氏「地下水のメタファーからこの図を捉えると、浅い地層と深い地層があるように見えます。その時に大事なのが、できるだけ水が、伏流水としてとどまってくれること。それから、地中に壁があって地下水ができる。

この図をみて思ったのは、流れが早すぎてしまうとダメなんだろうなと。一度この流れ(思考)を貯めることが大事だったのだと思います。そうして溜まった分、何かを吐き出せるようになっているのかもしれないです」

上平氏「AIはそういう、間にあるものを飛ばしてしまいます。AIのような加速する世界ではなく、自分の足で歩いてもがきながら、逡巡しながら、過程をめぐるものが大事になると思いました。僕らも、『ためらい』を排除してしまっているかもしれません。本当はこうしてためらうことに意味があるのだと思います」

中村氏「フィールドワークは、ためらえるかどうかが試されているのかもしれないですね。デザインやフィールドワークも便利な言葉で、手法として使いやすいけれど、そこでよく語られる『五感を開くこと』なども本当はすごく大変なこと。

今や『正解のようなもの』はインターネットですぐ見つかる時代。訪れた先で漂っていた匂い、足の裏に忍び寄ってきた冷たさ、出会ってしまった何か、測りえない何かを捉えようとするとき、ツルツルした言葉のままだと取り逃がしてしまう。そうならないためには、しんどいけれど難解な本を読むなどして、ざらついた感覚をなくさず発話・文字に持っていけるよう鍛えることが必要なのだと思います」

今回の展示でも、参加者がだんだん屋根になる感覚に陥ったり、半分トマトになろうとしてみたりと、独自の捉え方が表出した。中村氏はこうした「手作りの思想」が大切なのだと語る。

中村氏「問題が重なって絡み合う世の中で、次のオルタナティブ(代替)を考えることって苦しいと思うのですが、苦しいからこそどう作るかが大切。間違った危険な思想でもなく、うわついた思想を提示するだけでもない、『手作りの思想』が関係しているように見えました。

(中略)手作りで何かを立ち上げていくことの意味は、それぞれが振り返れるものができたこと。私たちは前近代には、江戸時代には、戻ることができないだろうなと思うわけです。もとに戻るための修復ではなく、完全否定でもなく、今この中でできることをやってみる。ちょっとした仕組みで、今が少し優雅になることも、手作りの強さなのかなと思います」

答えを急ぐ社会の中で、あえて「ためらう」こと。分からない状態にじっくりと耐え、回り道をして「自分の手で作る」時間を受け入れること。その非効率に見えるプロセスにこそ、新しい豊かさを見出すための源泉があるのかもしれない。

サステナブルな体験デザインは、決して“単一の正しい未来像”に向かうことはないだろう。私たち一人ひとりが、自分と世界の固有な関係性の中から「手作り」の物語を紡ぎ出し、それらが響き合うことで、結果として社会全体が曲がりくねりながら変容していく、緩やかなプロセスなのではないだろうか。

今回の展示テーマは「応答」。これも、二人称的な視点と言えるだろう。自分がいて、他人がいて、人間以外の存在があって、今の社会があって。それらとの「応答」を繰り返し、問いを胸に潜った先で思考を貯めていく。そのプロセスがこの7ヶ月であったのかもしれない。

SXD Labの試みは、まだ始まったばかり。その「手作りの思想」と「ためらう勇気」は、答えのない時代を生きる私たちにとって、未来を照らす一縷の光となるはず。この混沌とした探求の先に、私たちはどんな風景を見ることになるのだろうか。その旅は、これからもそれぞれの場所で、続いていく。

▶︎ 探索プログラムメンバー全員の展示テーマと詳細は、こちらから

【参照サイト】Sustainable Experience Design Lab

【関連記事】市民一人ひとりの変容を生み出す体験デザインの可能性を探る「Sustainable Experience Design Lab」