生活者と企業をつなぐ”体験型共創プラットフォーム”「PLAT UMEKITA(ぷらっとうめきた)はエシカル、サステナブル、ウェルビーイングなど新しい時代の価値観を楽しい体験に変換して提供する施設です。IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社はTOPPAN株式会社、CINRA, Inc.、学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学の4者で「PLAT UMEKITA企画編集室」を立ち上げ、ETHICAL(倫理的な)とENTERTAINMENT(娯楽)を掛け合わせた”エシカルテインメント”をテーマに様々な体験型プログラムで都市公園の魅力を国内外に発信しています。

その取り組みの一つとして、うめきたからこれからの持続可能な未来に向けた新しい経済や都市のあり方を模索し、実践するためのラーニング・プログラムを毎週水曜日(第2回・3回はそれぞれ土曜日・火曜日実施)に行いました。

2024年10月~12月を第1期とした初回のテーマは「アップサイクル(価値がないと思われているものを、価値あるものに変える経験)」。インプットや実践を通して、自分、都市、社会の未来は、自分たち自身の手でよりよいものに変えられるという創造的自信(クリエイティブ・コンフィデンス)を取り戻す3か月です。

2024年10月19日(土)に実施した【第2回講義:ごみと出会う・フィールドワーク】では、ごみの学校運営代表の寺井正幸さんをゲストに迎え、PLAT UMEKITA周辺を探索する中で見つけたのごみや構造物の素材・使われ方に着目し、自分たちの生活を起点に廃棄物やリサイクル・アップサイクルの可能性を考えました。

フィールドワーク前講義

初めに、ごみに関するインプットとして食品やプラスチックなどの世界と日本のごみの現状、製品が人間によって生産・消費され、ごみとして処理される一連の流れである動脈産業(主に製品の生産・消費)と主に廃棄物の再資源化・収集運搬である静脈産業について教えていただきました。

次にごみの現状を知ることで資源回収に対する施策に繋がった事例として、秋田キャラバンミュージックフェスでの、リユース容器持参の呼びかけとペットボトルキャップからできたフェスオリジナルキーホルダーのプレゼントする取組を紹介いただきました。

そして身の回りの素材の可能性についてお話しいただきました。私たちの身の回りにはプラスチックやガラスなどの様々な素材からつくられた製品で溢れており、製品がどのような素材からできているのかということを知ることで、熱加工や切断等のアップサイクルの過程を経て異なる製品・用途として楽しめることが可能になる素材とその可能性についてお示しいただきました。

フィールドワーク

ごみに関する現状、身の回りの製品の素材について知った後、寺井さん・参加者のみなさんと実際に街に出て、どこにどのようなごみが落ちているのか探しに行き、PLAT UMEKITAの近くの建設現場の前や小さな公園を歩き回り、各々見つけたごみを回収しました。

PLAT UMEKITAに戻った後は、持ち帰ってきたごみをテーブルに広げ、素材別に分類しました。参加者からは、「ごみのカラフルさに驚いた」「プラスチックごみが圧倒的に多い」「パンの包装袋のように紙やプラスチック等、複数の素材でできているごみが多い」といった気づきがありました。

PLAT UMEKITAに戻った後は、持ち帰ってきたごみをテーブルに広げ、素材別に分類しました。参加者からは、「ごみのカラフルさに驚いた」「プラスチックごみが圧倒的に多い」「パンの包装袋のように紙やプラスチック等、複数の素材でできているごみが多い」といった気づきがありました。

また、寺井さんからはごみを拾った場所の周囲の環境とごみの関連性は何かという問をいただき、「建設現場内では火気厳禁のため、現場に入る前に煙草を吸って行く人が多いから吸い殻のごみを多く拾ったのではないか」「コンビニが近くにある公園には、パンやサンドイッチなどの軽食のごみが多く見られる」といった意見が上がりました。

ごみの素材やアップサイクルの事例を知り、実際に街のごみを拾って観察する中で、ごみが多種多様な素材でできていることへの気づきを得たと共に、ごみとごみではないことの違いとは何か、ごみがごみになる瞬間とはいつなのか等、様々に思考を巡らせる時間になりました。

おまけ

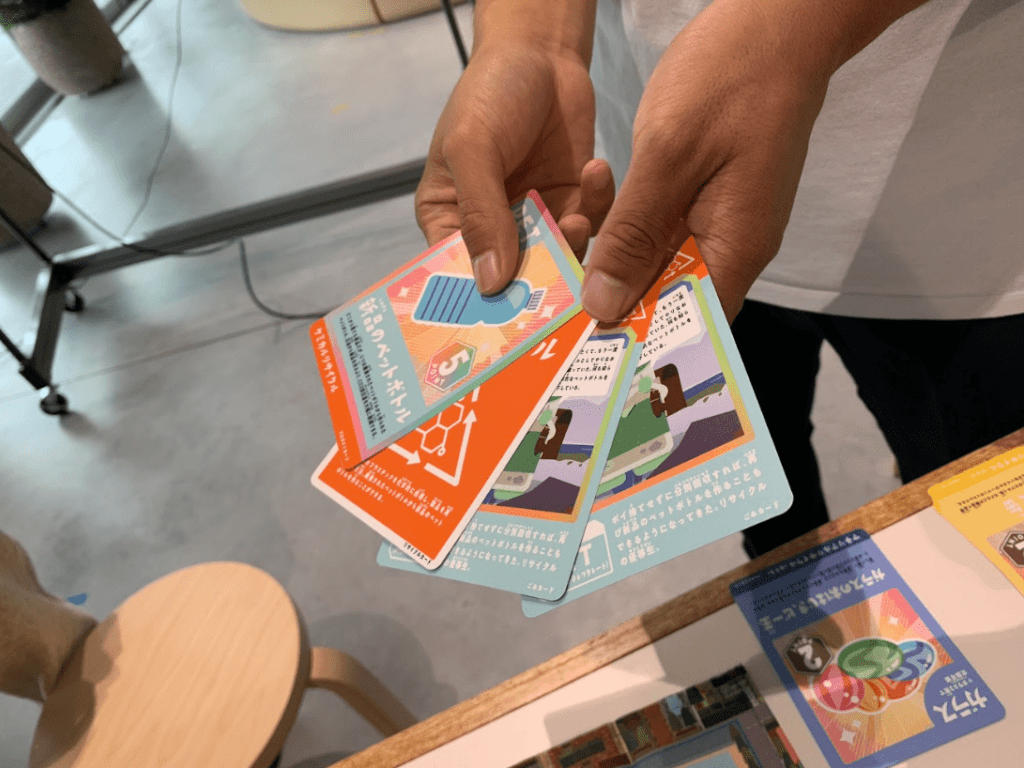

スクール当日は生憎の雨模様で、ごみ拾いに行く前の雨が弱まるのを待つ間、当初のプログラム予定にはなかった、ごみの学校が監修を行った学習カードゲーム『Recycle Master(リサイクルマスター)』を行いました。本カードゲームでは海洋ごみ問題とリサイクル方法について楽しく学ぶことができ、参加者の方々はゲームを通して、海洋ごみの種類の多さや知らなかったリサイクル事情についても学ぶことができました。