「銀行は晴れた日に傘を貸し、雨の日に傘を取り上げる」という言葉がある。

これは、景気が良いときには金融機関が積極的に融資を行い、景気が悪化すると急に融資回収を迫るという状況を揶揄したものだ。金融機関が営利企業である限り、利益の追求という観点から見れば、ある意味仕方のないことかもしれない。

しかし、私たちが日常の中で利用している「銀行」には、実はさまざまな形態や役割が存在する。中でも、地域密着型の銀行として代表的な存在が「信用金庫」である。信用金庫は、地域の信用を基盤にした協同組織の金融機関であり、利益の最大化ではなく地域の課題に対して積極的に関わり、その発展を支える役割を担っている。

そんな信用金庫の中でも、今から50年も前に金融機関の在り方を再定義して動き始めたのが、京都信用金庫である。1923年に設立された「有限責任京都繁栄信用組合」を前身とし、2023年に創立100周年を迎えた同庫は、1971年に国内の金融機関として初めて「コミュニティ・バンク」を宣言した。営業ノルマを廃止し、地域ニーズに基づくプロジェクト型支援を推進するなど、その経営哲学は業界でも一線を画している。

その象徴的な取り組みの一つが、2020年11月に京都市中心部の河原町御池に誕生した「QUESTION(クエスチョン)」という共創施設である。もともと京都信用金庫の河原町支店ビルとして使用されていた建物をリニューアルし、現在ではバンキング機能だけではなくカフェ&バーやコワーキングスペース、イベントスペース、コミュニティキッチンなど、多目的な施設として地域の人々が集まる場所となっている。

Image via 京都信用金庫

京都信用金庫はこのQUESTIONという場所を通して、どのように地域課題に向き合い、これからの時代に求められる金融機関としてのあり方を築いているのか。その全貌について、QUESTION館長の平野哲広さん、ゆたかなコミュニケーション室室長の森下容子さん、そしてソーシャルグッド推進部部長の石井規雄さんに話を聞いた。

話者プロフィール:平野哲広(ひらの あきひろ)さん

QUESTION館長。大阪生まれ、京都育ち。2001年京都信用金庫に入庫。営業店と本部を経験し、2024年4月にQUESTION館長に就任。直前に在籍していた企業成長推進部では、部長として創業支援やビジネスマッチング、商談会の企画運営、クラウドファンディングの組成、補助金申請支援などの本業支援業務を統括。QUESTIONでは、いろんな方を巻き込みながら勉強会の開催やコミュニティ形成をしていきたい。

QUESTION館長。大阪生まれ、京都育ち。2001年京都信用金庫に入庫。営業店と本部を経験し、2024年4月にQUESTION館長に就任。直前に在籍していた企業成長推進部では、部長として創業支援やビジネスマッチング、商談会の企画運営、クラウドファンディングの組成、補助金申請支援などの本業支援業務を統括。QUESTIONでは、いろんな方を巻き込みながら勉強会の開催やコミュニティ形成をしていきたい。

話者プロフィール:森下容子(もりした ようこ)さん

ゆたかなコミュニケーション室 室長。京都府出身。大学卒業後、京都信用金庫に入庫。窓口や為替担当、接客チーフを経て、本部で若手育成の研修担当、金融商品の採用・企画・販売推進などに携わる。2019年「QUESTION」開設準備室室長を経て、開業より初代QUESTION館長を3年半務める。現在は広報部門であるゆたかなコミュニケーション室の室長として、同金庫の取組など情報発信を通じてブランディングやパブリックリレーションズに取り組む。

ゆたかなコミュニケーション室 室長。京都府出身。大学卒業後、京都信用金庫に入庫。窓口や為替担当、接客チーフを経て、本部で若手育成の研修担当、金融商品の採用・企画・販売推進などに携わる。2019年「QUESTION」開設準備室室長を経て、開業より初代QUESTION館長を3年半務める。現在は広報部門であるゆたかなコミュニケーション室の室長として、同金庫の取組など情報発信を通じてブランディングやパブリックリレーションズに取り組む。

話者プロフィール:石井規雄(いしい のりお)さん

ソーシャル・グッド推進部 部長、インパクト志向金融宣言運営委員。2004年京都信用金庫入社、営業、本部勤務等を経て、2019年から2年間環境省に出向し、ESG地域金融実践ガイドの策定やESGファイナンスアワードなどに携わる。その後、2021年よりソーシャル企業認証機構に出向し、京都北都信用金庫、湖東信用金庫、龍谷大学との協業を通じ、社会課題の解決やESG経営を目指す企業に対し、評価・認証を行うソーシャル企業認証制度 S認証の立ち上げから運営に携わる。

ソーシャル・グッド推進部 部長、インパクト志向金融宣言運営委員。2004年京都信用金庫入社、営業、本部勤務等を経て、2019年から2年間環境省に出向し、ESG地域金融実践ガイドの策定やESGファイナンスアワードなどに携わる。その後、2021年よりソーシャル企業認証機構に出向し、京都北都信用金庫、湖東信用金庫、龍谷大学との協業を通じ、社会課題の解決やESG経営を目指す企業に対し、評価・認証を行うソーシャル企業認証制度 S認証の立ち上げから運営に携わる。

銀行カウンターは6階。地域の人々と「対話」が生まれる場の仕掛け

QUESTIONの建物の中に入っても、想像していたような銀行カウンター(窓口)は見当たらない。1階のカフェでは、地元の人々がゆっくりお茶を飲んでいた。元QUESTION館長であり、現ゆたかなコミュニケーション室室長の森下さんは、リニューアル時のことをこう語る。

森下さん「当時、1階に金融機関の窓口を設けるべきかについては議論がありました。21世紀型金融や地域金融を掲げる私たちが、果たして1階に従来型の金融機関の窓口が必要なのかと。ゆっくりじっくりお客様と話すことを大切にするのならば、いっそのこと窓口は1階じゃなくてもいいという結論に至りました」

そうして1階は、地域の人々が自然に立ち寄れる「入口」として機能するカフェとなった。昼間は、地元の人々が自由に雑談やミーティングを行うことができ、地元の廃棄野菜を使ったスイーツなども楽しめる。夜には、22時まで営業するバーに変わり、仕事帰りの人々が集う社交の場として活用されている。

QUESTION1階

家具は廃材などを使用。小上がりを作ってくつろげるようにデザインされている。

入り口からすぐにあるカウンターには、地域企業の商品が並べられており、地元の新たな商品を知るきっかけに。

6階まで進むと、ようやく河原町支店の銀行カウンターが現れる。しかし、京都信用金庫の店舗には、他の多くの銀行で見られるようなハイカウンターは設けられていない。その理由について、森下さんはこう説明する。

森下さん「私たちは、ゆっくり座って対話をすることを大切にしています。ハイカウンターでは、どうしてもお客様との距離が生まれてしまいますが、座ってじっくり話すことで、お客様一人ひとりと向き合い、近い距離でお客様と信頼関係を築くことができると考えています」

さらに上がっていくと、7階には会議室、8階にはコミュニティキッチンがある。これらの運営は、移住促進を行う株式会社ツナグムや学生支援の認定NPO法人グローカル人材開発センター、1階のカフェ・バーと8階コミュニティキッチンを運営する株式会社Q’sなどと連携。そこにも、地域と「共創」することを大切にする京都信用金庫ならではの哲学が見て取れる。

2階、3階がコワーキングスペースで、4階はイベントスペース。学生に無料で開放しているスペースも。「京都は学生の街なので定期的に学生と社会人が交流できる場所として機能しています」(森下さん)

キッチンスペースは、レンタル価格もお手頃。イベントなどで借りることができる。

地域の人々との関係構築と「ノルマ廃止」から見る、“おせっかいバンカー”としての役割

QUESTIONの「対話」の要素は、こうした物理的な空間だけにとどまらない。ここには、コミュニティマネジャーの役割を担う職員11名が在籍しており、地域密着型の金融機関としての本質を体現している。現館長の平野さんは「人」の重要性についてこう説明する。

平野さん「コミュニティマネジャーは、地域の方々の話を聞き、課題を一緒に考える役割を担っています。悩みを聞きながら、QUESTIONに関わる人々とつなげたりすることもあります」

館長の平野さん

京都信用金庫が目指すおせっかいバンカーの姿勢は、営業スタイルにも反映されている。京都信用金庫は早い段階から営業ノルマを廃止している。平野さんは、営業ノルマ廃止を告げられた当時を「忘れもしない」と振り返る。

その決定は、2011年に大阪の門真支店で試験的に導入された「マッチング営業」から始まった。この営業スタイルでは、ただお金を貸すのではなく、地域の事業者が抱える課題を一緒に考え、解決策を提案することが求められた。つまり、職員は融資を提供するだけでなく、顧客のビジネスの本質や困っている点をしっかり理解し、最適なサポートをすることで信頼関係を築くことが重要視されたのだ。最初は、「金融機関なのにお金の話をしないのか?」と驚かれることもあったという。

平野さん「お客様と徹底的に話を続けた結果、事業に関する相談が増え、信頼関係も深まりました。お客様の実態をしっかり把握できるようになり、決算書を見るよりも、その方がずっと重要だと感じましたね。また、過度な金利競争をせず、適正な金利でお取引いただけるようになりました」

その後、当時の理事長であった増田氏から営業ノルマ廃止の方針を告げられた。この方針変更により、営業スタイルは大きく変わったが、実際にはノルマが廃止されても業績に悪影響を与えることはなかったという。

「ノルマがあると、多くの職員が半年後の表彰に向けて動いてしまうことになります。しかしそれがなくなったとき、もっと5年・10年先、長期を見据えてお客様のことを考えられるようになった実感がありました」と、平野さんは続ける。そしてそうした姿勢はQUESTIONという場の運営でも同様だと言う。

平野さん「もっと先の20~30年後を考えながら、金融の枠を飛び越えて京都市などの自治体や大手企業、小中高校大学といった領域ともつながり、街の未来を考えています。すごい場所だ、と思いますよ」

左から、平野さん、森下さん、石井さん

決算書だけでは見えない企業の社会的価値。ソーシャル企業認証の意義

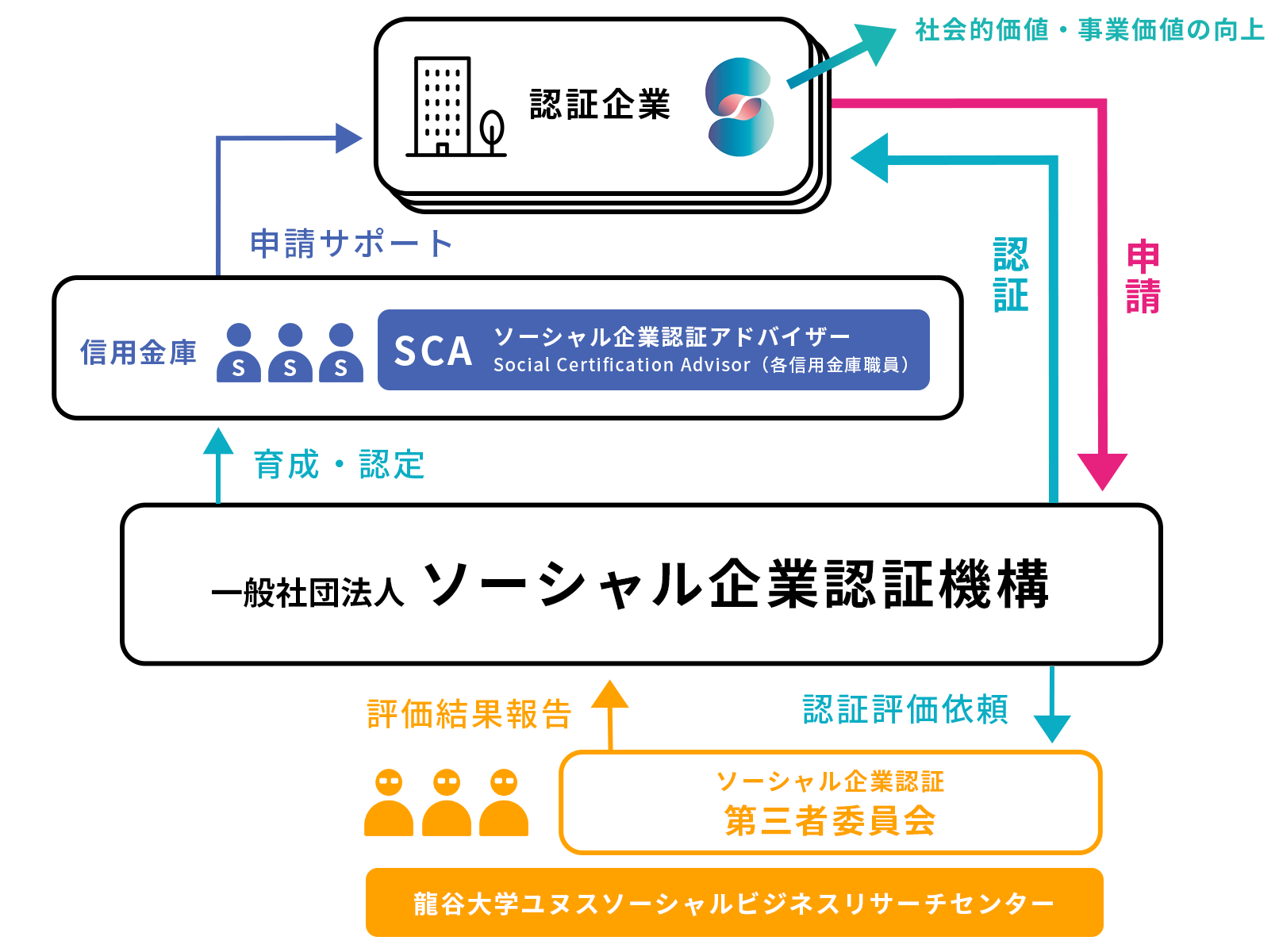

京都信用金庫の取り組みの中で注目したいのが、社会課題の解決やESG経営を目指す事業者に対する評価・認証制度である「ソーシャル企業認証制度 S認証」である。この制度は、一般社団法人ソーシャル企業認証機構が運営を担い、京都信用金庫を含む6つの信用金庫が連携し取り組んでいる。

ソーシャル企業認証制度 S認証の仕組み Image via 京都信用金庫

目指すは、10年かけて取引先の80%がS認証を取得すること。認証制度について、ソーシャル・グッド推進部部長の石井さんはこう語る。

石井さん「複雑な社会課題を解決するには、地域で課題を解決するプレイヤーが必要です。その最たるプレイヤーは地域の企業であり、そうした企業の活動を応援する市民がいて初めて社会全体がより持続的なものになると考えています。そして、地域金融機関としてそのような良い企業を増やすこと。私たちは、そうした企業が地域で選ばれるよう活動しなければなりません」

ソーシャル・グッド推進部 部長の石井さん

では、どのような企業が「良い企業」とされるのだろうか。一般的な認証制度と大きく異なる点は、この「S認証」が単なる点数化やチェックシートによる評価ではないということだ。多くの認証制度では、基準をクリアするために一定の点数や条件を満たす必要があるが、S認証はそのアプローチを取っていない。重視しているのは、解決したい社会課題になぜチャレンジしているのか、そして、その課題解決プロセスとそれがもたらした効果、加えて評価をする第三者委員会の委員の議論だという。

石井さん「認証評価において、点数やチェックシート方式では、社会課題の価値や課題の内容をS認証側で決めることになります。しかし、地域には大小さまざまな課題があり、地域性があるものや、広く社会には認識されていない課題があるかもしれません。このような課題に取り組んでいる企業も、認証され地域から選ばれるべきと考えています。そして、評価委員の知見による議論がなされることで、その取り組みの価値を複眼的にみることができ、それが多面的に評価することに繋がるのです」

地域の人々と企業をつないで「顔が見える関係性」に。金融機関だからできること

このようなS認証を進める中で、地域の人々と企業をつないで「顔が見える関係性」にしようと、京都信用金庫が導入した金融商品が「京信ソーシャル・グッド預金」だった。これは預金者が預けたお金がソーシャル企業の融資に振り当てられる商品であり、お金を通じて社会を支え合う地域づくりを目指している。預金者は預入時に「地域・文化・医療福祉・教育・環境・働き方」の6つのテーマを選択し、これが自身の関心ごとを見つめてもらうきっかけになっている。また、預金者にはソーシャル企業の情報やイベント情報などが京都信用金庫より届けられる。ソーシャル企業との出会いの場も創出され、「顔の見える関係性」となっていくことで、預金者の気づきと行動変容を促していくのだ。

口座を作って、お金を預けてもらい、対話ができる。世の中のあらゆる人に対して、接点を持てる。この「京信ソーシャル・グッド預金」は、京都信用金庫が持つそんな金融の力、強みを最大限に発揮したものであると石井さんは話す。

石井さん「直接投資でリスクを取って企業を応援する方法もあります。それにより自分のお金が社会に流れ、社会を良くしている実感を得られる人もいるでしょう。しかし、すべての人がそのようにリスクを取れるわけではありません。例えば、生活や家族のことを考えると、余裕のあるお金を少しずつ貯めておきたいと思う気持ちがあるからです。とはいえ、社会にいいことをしたい気持ちや、自分の子どもや未来のために頑張っている企業を応援したいという気持ちを持つ人もたくさんいます。リスクを取らずにそれらのニーズに応えたいと考えたのです」

これまで顧客は、自分の預けたお金が巡ってどんな企業に融資されているのかを知ることができなかった。そこで、預金がどの企業に融資されているのかを可視化することで、地域のソーシャル活動に貢献する企業とのつながりを生むことができるようになった、と森下さんは言う。QUESTIONで年に一度開催しているのが、ソーシャル・グッド預金をしている人々を招いた「SOCIAL GOOD DAY(ソーシャルグッドデー)」である。

森下さん「このイベントでは、S認証を受けた企業がマルシェを開いたり、ワークショップや共創イベントを行ったりして、地域の企業と消費者が直接出会うことができます。また、ソーシャル・グッド預金をしている方々には公式LINEで専用のコミュニティを作り、企業の最新の動きや情報を提供しているので、自分のお金がどのように地域社会に貢献しているかを実感できるのです」

森下さん

社会的意義と経済合理性のバランスをどう取るか?

最近は、社会的な意義を掲げて活動している企業が、業績不振で事業を縮小したり、閉鎖したりするケースも増えている。こうした状況の中で、ソーシャルな価値と経済的な合理性のバランスをどう取るべきか。

石井さんは、「地域の経済活動、そして結果としての当金庫の収益には、企業や人々が元気になり、活気づくことが大切。そのため、ソーシャルな取り組みは必要不可欠だと感じる」と話す。

石井さん「たとえば、東証グロース上場の雨風太陽は2025年から、経済活動と社会貢献を分かりやすく可視化する試みとして『社会的財務諸表』を作ると発表しました(※)。同社はもともとソーシャルビジネスを展開しており、上場している企業でもあります。やはり経済合理性と社会的価値の両立を目指し続けることが大切というお話をされていました。このような両立をさせた経営となるよう、お取引様と対話し伴走支援していくことは、今後の金融機関に求められる重要な姿勢ではないかと感じています」

雨風太陽は、NPO法人から株式上場を果たした企業で、社会的な影響を重視した経営を行っている。新たに設立された「インパクト共創室」では、社会貢献と経済活動のバランスを取るための体制を整えているのだ。この新経営体制の発表により、企業としての社会的責任を果たすとともに、収益性の向上を目指す姿勢が強調された。

そして石井さんは、利益を上げたと言っても、「なぜ」の部分、つまり「どうやって」利益を上げたのかをしっかりと説明することが大事だと続ける。

石井さん「『どうやって』の部分をつまびらかにしながら、結果的にどういう人たちがどんな喜びを感じ、どんな社会課題を解決できたのかを伝えられることが、良い地域を作るためのカギではないでしょうか。そしてそれこそが金融機関の役割だと思っています。金融機関は、企業や地域と良い意味での利害関係を持っていますし、長い歴史も共有しています。だからこそ、企業との交流ができる。これまでの失敗と成功事例を精査して、どうやってお客様と対話していくのかを考え続けていきたいです」

信用金庫だからこそ、地域の未来を見据えた中長期的な取り組みができる

取材の後半、館長の平野さんが「信用金庫だからできる」と呟いた。

平野さん「信用金庫だからこそ、地域の未来を見据えた中長期的な取り組みが可能だと感じます。私たちの場合は、出資者が地域の人々や事業者であり、その方々から出資を受けていることが、地域への貢献を自然と促しているのです」

そして、「だからこそ、ソーシャルな取り組みに注力する必要があると強く感じている」と続ける。

平野さん「それは金融機関だからとか、例えば地方自治体だから、ではなくて。そんな垣根を全部取っ払い、個人としてもつながっていくようなことができたら面白いと思っています」

平野さん

「QUESTIONの取り組みやコミュニティマネージャーの役割を通じて感じるのは、自分一人では解決できない課題が多いということ」と、森下さん。

森下さん「金融機関としての役目は、そうしたつながりのきっかけをつくること。今まで出会えなかった人々や事業を結びつける機会を提供し、その中で重要な役割を果たすことができるのではないかと思っています」

左から、平野さん・森下さん・石井さん

編集後記

京都信用金庫は、地域密着の価値観から「おせっかいバンカー」として、困難な時期にこそ持続的な支援を行い、経済的な不安定要素を共に乗り越えるという役割を果たしている。営業ノルマの廃止や地域の声に真摯に応える取り組みは、単に利益追求を超えた価値を生み出し、それが結果的に京都信用金庫のレジリエンスを強化したことも興味深い。彼らは「晴れた日」のためではなく、「雨の日」にこそ、地域の人々に1本でも多くの傘を渡せるようサポートを続けている。

グローバル資本主義が支配する現代経済において、私たちは「効率」を追求し、企業活動の規模の大きさに依存しがちである。しかし京都信用金庫は、信用金庫だからこそできる地域に根差した「小さな経済」の力を再評価するモデルをつくり出していたように思う。“おせっかいバンカー”であるお三方との対話を通して、QUESTIONを起点に京都の企業や人々が活気づき、地域の豊かさを生み出していく姿がありありと想像できた。

日本でもソーシャルバンクコミュニティなどが発足しており、地域のソーシャルビジネスに活かす「お金の地産地消」の動きは、徐々に広がりつつある。こうして地域ごとの強い絆を育んでいくことは、今後ますます求められていくのではないだろうか。

※ 雨風太陽、「インパクト財務諸表」で社会貢献見える化

【参照サイト】コミュニティ・バンク京信

【関連記事】第56回「お金の役割を問う。日本にも広がる?欧州発・ソーシャルバンクの波」

【関連記事】お金ではなく、想いでつながる“日本流”VC。鎌倉投信の「創発の莟」ファンド