「3、2、1、ご安全に!」

運動会の掛け声にも工事現場の挨拶にも聞こえるスタートの合図で、会場に集まった大人たちが一斉にPCを「バラし」始めた。

「このネジを最初に外すんじゃない?」「ええ、全然開かないけど」「もうちょっとで取れそうなんだけどなあ」──そんな会話をしながら大急ぎで手を動かし、夢中でPCを「バラす」こと10分。息の上がる参加者が必死に獲得しようとしていたのは、マザーボードやファン、CPUといった、PCの中の部品だ。

会場で行われていたのは、制限時間内に各チームにあてがわれたPCを分解し、中からどれだけ多くの高価な部品を集められるかを競う、新たな競技。その名も、分別を楽しむ資源の祭典『バラシンピック』である。

サーキュラーエコノミー(循環経済)への移行は、企業にとっても自治体にとっても、避けては通れない課題だ。この移行を実現するカギは、製品を「つくる」動脈産業と、使用済み製品を「回収・処理する」静脈産業の連携にある。しかしそれぞれの産業の目的や文化の違いにより、その連携が思うようには進んでいない状態だ。

この立場の異なる産業の間に、本質的な対話の場を生み出せないか。それも、会議室の堅苦しさから離れ、思わず会話が弾むような楽しい体験を通じて──。そんな想いから、バラシンピックは生まれた。

IDEAS FOR GOOD編集部は、2025年6月26日、東京・京橋のCity Lab Tokyoで開催されたバラシンピックに参加。チームとして競技を体験した感想を含め、当日の様子をレポートする。

「つくる動脈」と「バラす静脈」を遊びでつなぐ対話の場

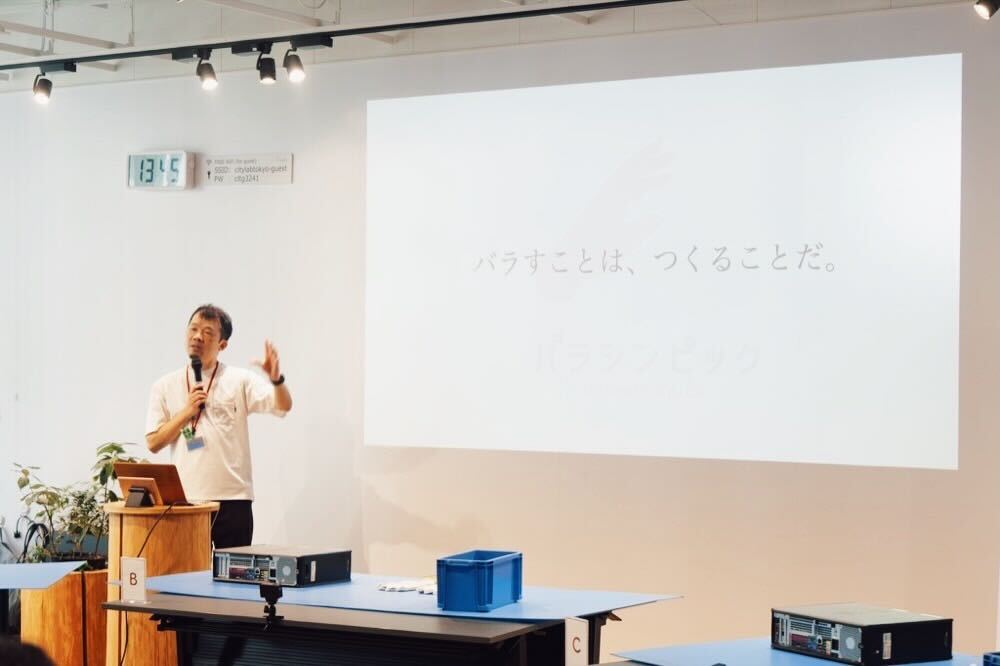

バラシンピックは、製品をつくる「動脈産業」と、廃棄物を資源に戻す「静脈産業」が立場を超えてつながり、共にサーキュラーエコノミーの実現を目指すプロジェクトだ。「バラすことは、つくること/対話」をコンセプトに、実際に資源に触れることで動脈・静脈両産業の視座を合わせ、資源循環のあり方について立場を超えて対話を行うことを目的としている。

主催の一社である株式会社浜田は、蛍光灯や太陽光パネルといったリサイクルが難しいとされる廃棄物の適正処理も手がけ、「環境ソリューションのファーストコールカンパニー」を目指す静脈産業のプロフェッショナル。もう一社は、「合わせて作ると、世界はもっと、おもしろい」をキーワードに、クリエイティブと制度設計で地域や企業の可能性をつなぐ社会課題解決の専門家集団、合作株式会社だ。

サーキュラーエコノミーの文脈で「動静脈連携」の重要性が叫ばれて久しい。しかし、2つの産業には構造的な壁があり、その実践は、いまだ多くの障壁に阻まれているのが実情だ。

まず、現在の動脈産業は「いかに良い製品を、安く、多く売るか」を追求し利益を出すため、製品が作られるときは、性能やデザイン、生産のしやすさが優先される。一方で静脈産業が追求するのは、「いかに多様な廃棄物を、安全・効率的に処理し、資源価値を高めることができるか」ということ。この場合、動脈産業が追求する製品の「良さ」は、妨げになっている場合が多いのだ。この目的と文化の違いが、連携を阻んでいる。

また、情報の非対称性も課題だ。メーカーの設計者は、自社製品が捨てられた後に「どのように処理されているか」を知らない。一方でリサイクラーは、製品が「どのように作られているか」の詳細を知らないまま、手探りで分解・処理している。

さらに、コストとメリットが一致しないことも大きな壁だ。多くの場合、「分解しやすい設計」など、リサイクル性を向上させるためのコストは動脈産業が負担する。しかし、それによって得られる「処理効率の向上」というメリットは静脈産業が享受することになる。この構造が、動脈側の積極的な投資を妨げていると言える。

「動脈産業との接点がない今のままでは、サーキュラーエコノミーも静脈産業も発展しない」そんな株式会社浜田の課題感から、この共同企画は始まった。課題を乗り越えるために必要なのは、まずは両者が互いの視点を共有し合うこと。ただし、会議室で顔を突き合わせていても、自然な対話は生まれにくい。主催者はそう考え、実際に『バラす』という行為をゲーム形式で体験することで、両者の距離を一気に縮めようと試みたのだ。

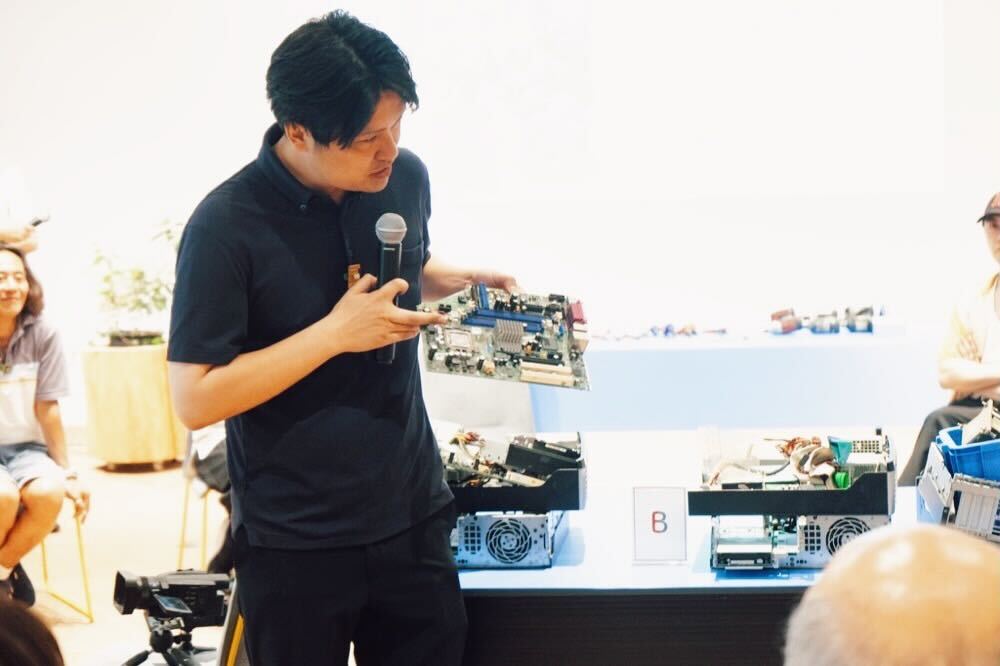

合作株式会社 鈴木高祥さん

大人が解体に夢中に。見て、触って体感する「バラす人(=静脈産業)」の視点

この日のバラシンピックには、動脈産業の立場でサーキュラーエコノミーを推進しようとする企業の社員や、これから作り手になるデザインを学ぶ学生などが参加。出場チームは6つで、3チームずつ2回に分けて競技を行った。IDEAS FOR GOOD編集部も、そのうちの1回に出場した。

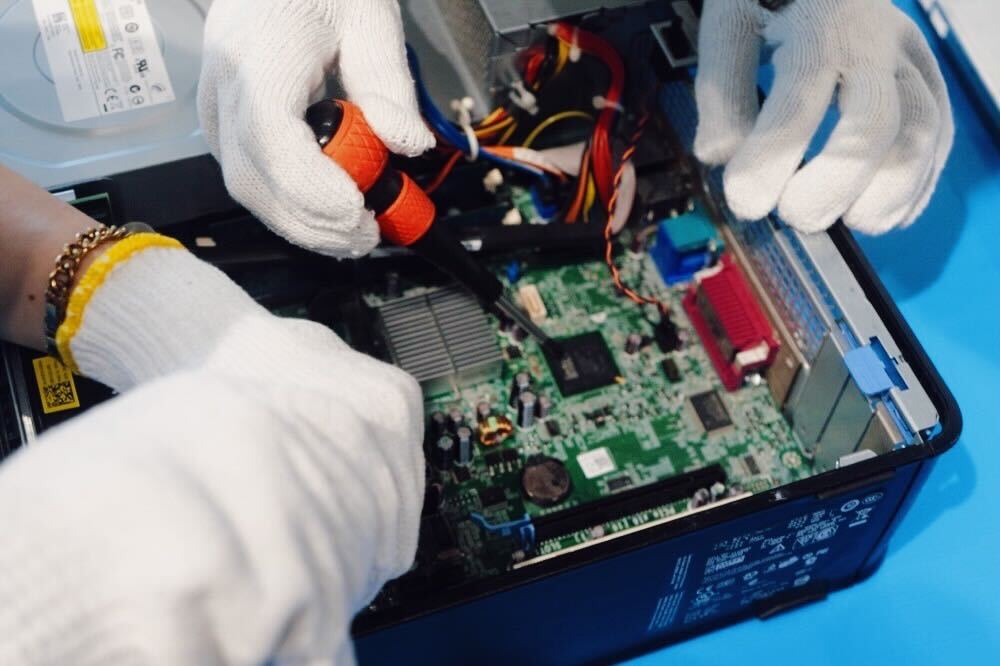

競技のルールは、3人1組のチームで1台のPCをバラし、制限時間10分以内でいかに価値の高い部品を多く取り出せるかを競うというものだ。1人はPCに触れず指示に徹する「司令塔」、残り2人が「作業員」となる。作業員は手前のテーブルに並べられた道具の中から、一度に一つだけを手に取り使うことができる。

道具はドライバーやペンチなど。終盤3分で電動ドライバーが使えるようになるというボーナスルールもあった。

「ご安全に!」という開会の合図と共に、一斉に分解が始まった。まずはPCのカバーを開けるところから始めなければならなかったが、編集部チームはここで苦戦。ヒントをもらってやっとカバーを外したのは開始から半分以上の時間が経ってからだ。

PCの中身を実際に見るのは初めてで、どこに何があるのか、どれが高価な部品なのか、全く検討もつかない。しかし、考える間もなく必死でネジを回し、固定されたPCの中身を必死になってバラす。

「はい、3分が経過しました」「無理やり壊すのは禁止ですよ!」実況のようなアナウンスに、「このネジ、深い」「いけそう、あ、いけるかも!いけいけ!」とさながらスポーツのように盛り上がる参加者たち。会場は熱気で満ち、夢中になり過ぎた司令塔がいつの間にか作業に加わっているチームもあった。

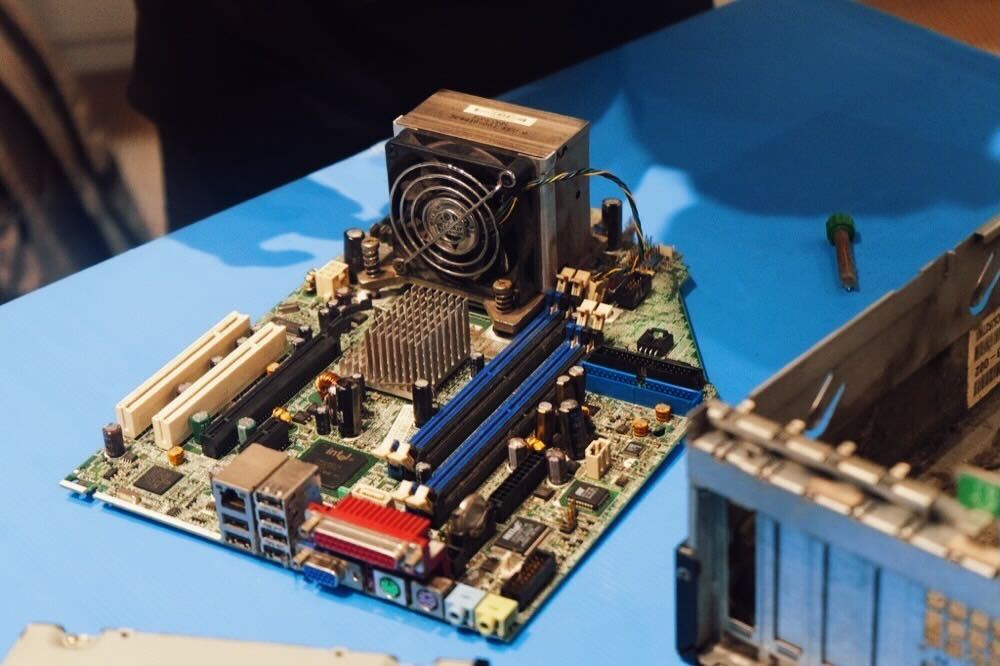

カバーを開いたPCの中の様子。部品は簡単に外れないよう、ネジや接着剤でしっかりと固定されている

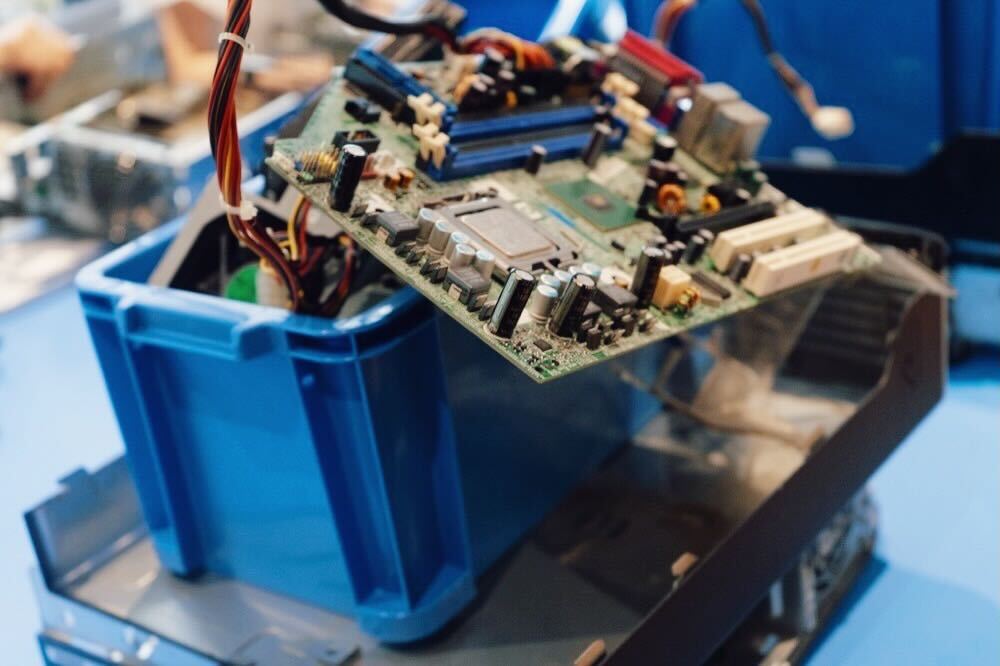

分解した部品は各チームに配布された青い箱へ。この箱に入っている部品の買取価格を合算して勝敗を決める。

10分は予想以上にあっという間で、筆者のチームはまだ多くの部品を中に残したまま終了。期待していたほど分解が進まなかったことに悔しさが残ったが、身近なPCの中身を実際に目にし、触りながら分解を考えた時間は、資源と自分の身体的な距離を確実に一歩近づけるきっかけになったと感じた。

そのままでは500円のPCも、分解すれば1万円以上の価値に

競技後は、株式会社浜田のスタッフがそれぞれのチームが集めた部品を精査し、部品の実際の買取価格に即した金額を合算し、勝敗を決めていく。結果発表によれば、各チームが獲得した「金銭価値」には、数千円単位の大きな開きがあった。これは、部品の種類や状態によって、中古での販売可能性や価格が変わってくるからだ。

「競技で分解したPCは、その状態で売ってしまうと数百円ほどの金銭価値にしかなりません。しかし、正しく分解し、資源価値の高い部品を傷なく外すことができれば、中古部品として数千円から1万円ほどの金銭価値になる可能性もあります」

株式会社浜田のスタッフが部品を確認する様子。

同時に示されたのが、静脈産業のビジネスとしての収益性に関する厳しい視点だ。

「リサイクル業者が製品を買い取って分解することができるのは、それを分解するための人件費などのコストを差し引いても、再利用できる素材で利益が出せる場合だけなのです。このPCをプロは10分で分解しますが、資源価値の高い部品メモリとCPUを効率よく取り出さなければ赤字になってしまうため、その2つを資源価値の高い部品をいかに取り出せるかどうかが損益分岐点になります」

こうした分解作業の人件費というコストを考えると、事業として採算が合うのは現状ではごく一部の製品に限られるのだという。つまり、分解に時間がかかったり、部品を良い状態で取り出せないような設計がされている製品は、静脈産業がビジネスとして請け負うことに限界がある。

静脈産業という循環のインフラに乗せられなければ、製品は廃棄物になってしまい、再度原料に生まれ変わることができず、循環しない。だからこそ、製品の企画・設計段階から「分解のしやすさ」を考慮することが不可欠なのだ。

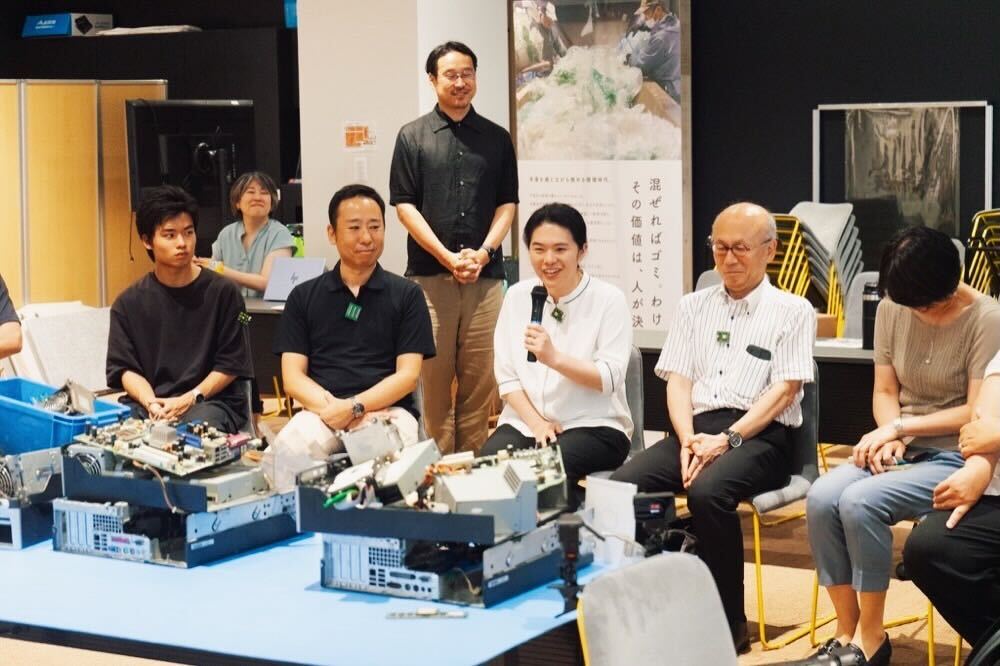

感想共有の様子。「シンプルに競技が楽しかった」「実際に触れてみて、より分解しやすい設計の必要性を感じた」といった感想が聞かれた。

競技後のトークセッションに特別ゲストとして登壇した一般社団法人シンク・ジ・アース理事・上田壮一さんは、映像ディレクターやプロデューサー、つまり「作り手」として長年作品を世に送り出してきた立場から、かつて自らが企画した製品が最終的に「廃棄」するしかない製品となってしまったことへの、率直な反省を語った。

上田さん「せっかく共感して買ってくれた人の最後の体験が『捨てる』で終わってしまう。作り手として、これは本当に残念な気持ちなんです。もし今、あの時計を企画したらどうなるだろう──バラシンピックは、それを考えるきっかけをくれました。

これからのデザイナーは、『製品の最後をどうデザインするか』を考えなければならない。そこまでやり切った製品こそが、作り手も使い手も本当に気持ちがいい世界を作っていくはずです」

「バラす」ことから始まる、循環の対話

バラシンピックに参加して、強く心に残った言葉がある。「バラすことは、つくること」。この逆説的なコンセプトは、サーキュラーエコノミーという複雑なパズルを解くための、本質的なヒントを私たちに示唆しているように思う。バラシンピックのロゴが、“バラしている”ようにも、“つくっている”ようにも見えるデザインになっているのにも、この想いが込められている。

また、体験に参加して感じたのは、サーキュラーエコノミーを加速させるために必要な、2つの重要な視点の転換だ。

一つは、「廃棄物処理業」から「資源創出のパートナー」へという、静脈産業に対する認識のアップデートだ。彼らは単なる処理の担い手ではない。素材の価値を知り、効率的な再生技術を持つ、未来の資源を生み出すプロフェッショナルである。この「戦略的パートナー」の知見を、製品設計の段階からいかに取り込むか。その発想こそが、企業の競争力を左右する時代が来ている。

そしてもう一つが、ものづくりを「製品の終わり」からデザインし直すという挑戦だ。企画・設計というプロセスの出発点に、「この製品は、どう分解され、どう再生されるのか」という問いを置く。愛着を持って使われた製品が、その役目を終える最後の瞬間まで美しく、そして次の価値へとスムーズに繋がっていく。そんなライフサイクル全体を描き切ることこそ、これからの「つくる責任」ではないだろうか。

バラシンピックは今後、企業間対話の枠を超え、リサイクルの先進地として知られる鹿児島県大崎町をはじめ、各地域が持つ固有の課題と資源循環を結びつける「バラシンピック-for local」としての展開も構想しているという。2025年9月26日には、大阪・関西万博で子ども向けの体験プログラムも開催する。この熱狂が日本の各地域でどのような化学反応を起こしていくのか、今後も注目していきたい。

【参照サイト】分解・分別体験と対話から、サーキュラーエコノミーの実践を考える動静脈連携による資源循環プロジェクト「分別を楽しむ資源の祭典 バラシンピック」を6月26日(木)に開催

【関連記事】日立R&Dチームが小冊子『リペア社会をデザインする』を発行。修理に心躍る未来へ向けた提言とは?

【関連記事】修理体験が、生きた学びに。学生がPCをリペアし寄付する、NZのデジタルデバイド解消プロジェクト