サーキュラーエコノミーへの移行が叫ばれる中、私たちはどのようにして「まだ見ぬ未来」を具体化し、他者と共有すればよいのか。

2025年12月16日、FabCafe Kyotoにて開催された、京都市主催・ハーチ運営の実践型サーキュラーエコノミー事業開発プログラム・Circular Business Design School Kyoto(以下、CBDS Kyoto)の第5回ワークショップの様子をレポートする。

今回のテーマは、実現したい循環型の未来を形にする「プロトタイプ」について。京都工芸繊維大学教授・水野大二郎先生を迎え、サーキュラーデザインにおけるプロトタイピングの意義、そしてアイデアを具体的な体験へと落とし込むための手法について学んだ。

パートナーとして協働いただいているFabCafe Kyotoを会場に開催した

プロトタイプが「馴染みあるデザイン」に辿り着くまで

講義の冒頭、水野氏は自身の過去のプロジェクトを例に、プロトタイピングにおける試行錯誤の過程と、そこから得られた教訓を共有した。

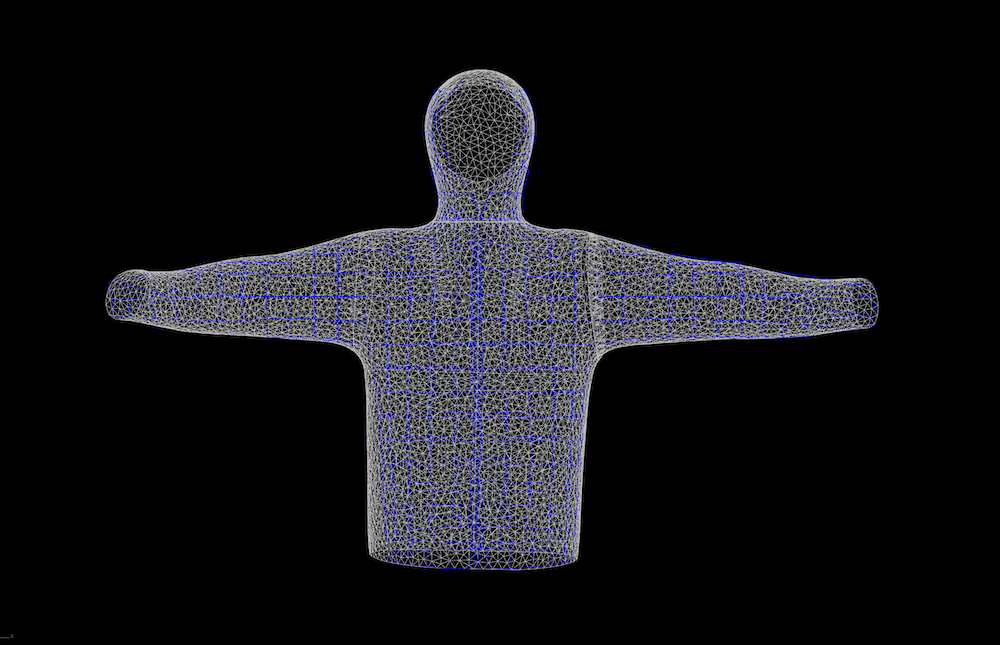

2016年頃、水野氏は慶応義塾大学で研究室の学生らと共に衣服のモジュール化に関する共同研究に挑んでいた。これは、ボタンでつなぎ合わせてあり、使い古されたらパーツごとに分解して再利用できる服だ。このパーツを作成するためにアルゴリズムを用い、カスタマイズ可能な仕組みづくりを研究していた。

その後、型紙を最も効率よく製造・使用するために、初めからストレッチ生地を伸ばしておく作り方を考案。ここでは、ストレッチ生地を限界まで引き伸ばした状態で固定し、その上に3Dプリンターで直接樹脂を出力する手法が取られた。伸ばした生地を元に戻そうとする力を利用し、平面の生地が立体的な形状へと変容する仕組みだ。

しかし、まだ満足のいくクオリティではなかったという。

「すぐそばの松川昌平研究会がアルゴリズムを建築設計に応用する研究をしていました。そこで彼の研究会の関係者と共に、有機的でカーブの多い人間の服の形を、できる限り簡素化した幾何学形態に変換するアルゴリズムを開発しよう、という話になりました」

この協働により、ジクソーパズルや積み木のように組み合わせることで裁断ロスを抑えつつ服が作れるアルゴリズムの開発に至った。だが、それでもまだ、製品実装の壁は高かった。

「ネックラインやアームホールなど、ディテールの処理の完成度に課題が残り、さらなるバージョンアップをすることになりました。そんな段階でも、研究会の学生有志がKERINGが主催したGlobal Change Awardに応募し、特別賞をいただき事業支援を受けることになり、研究室発のベンチャー企業、Synfluxの設立へと結実したのです」

アパレル企業にとって、製造時の廃棄やコストの削減と親しみのあるデザイン維持の両立は価値としてわかりやすい。現在では、株式会社ゴールドウインとのコラボとして「ドットショットジャケット」の型紙作成にSynfluxのアルゴリズムが採用されている。衣服の3Dデータを解析し、廃棄のでないパターンを構築することで、裁断による生地の廃棄率が約17%から約9%に軽減されたという。

「特定的な衣類のためのデザインとして特化するのではなくて、ありふれた衣類にもきちんと応用できるようなアルゴリズムへと進化させていったことは特筆すべきことです。このプラットフォーム化の過程において、独創的なビジネスモデルもSynfluxは確立しました」

Image via プレスリリース

Image via プレスリリース

水野氏は、以上をふまえプロトタイプを単なるモノの試作で終わらせず、システムやサービス、そしてビジネスモデルの組み合わせとして着地させるまでに時間を要したことを強調した。

「プロトタイプをシステムやサービス、具体的な製品として着地させるまでには紆余曲折がありました。これが、プロトタイピングを繰り返し、完成度を高めていくプロセスを続けることがいかに重要かということを示していると思います」

サービスの成否は「3Dプリンターの置き場所」で決まる?

そのためには、サービス全体の流れを俯瞰する「サービスブループリント」や、利用者の体験を記述する「カスタマージャーニーマップ」が欠かせない。しかし、水野氏は「これらは書けば書くほど、ディテールの問題に突き当たる」と指摘する。

「ユーザー抜きでサービスデザインを描くのは難しい。だから利用者を中心としたジャーニーを記述するわけですが、それを事細かに書こうとすると、利用者が一日をどう過ごし、その生活の中に新しいサービスがいかに挿入されるかを考えざるを得なくなります」

例えば、自宅で衣服を出力・培養するサービスを想定したとき、利用者の家の中には3Dプリンターを置く場所が必要になる。

「電話置き場は家にある。でも、3Dプリンター置き場という家具はまだ誰も使ったことがない。それは一体どこに置かれ、どの端末と繋がり、生活をどう変えるのか。生活世界の中では鉛筆の置き場所すら決まっているのだから、同じレベルのディテールでデザインをしない限り、そのサービスが生活に定着することはない」

都合の良い環境での使用を想定するのではなく、生活者が慣れ親しんでいる「生活世界」に着地させる。それが、プロトタイピングを継続する目的でもあるのだ。

4象限で整理する「プロトタイプの役割」

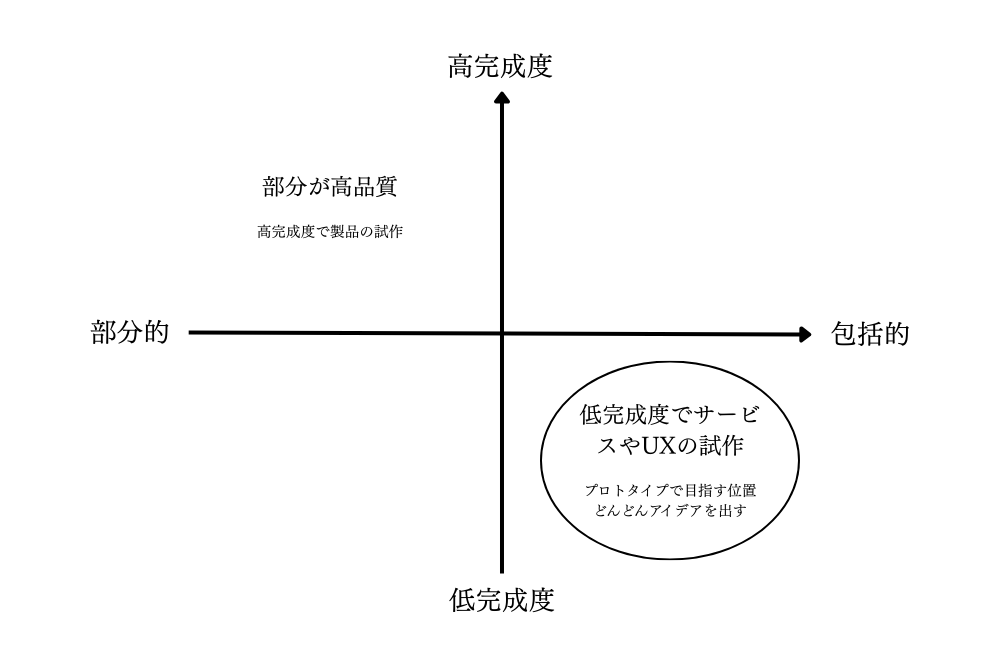

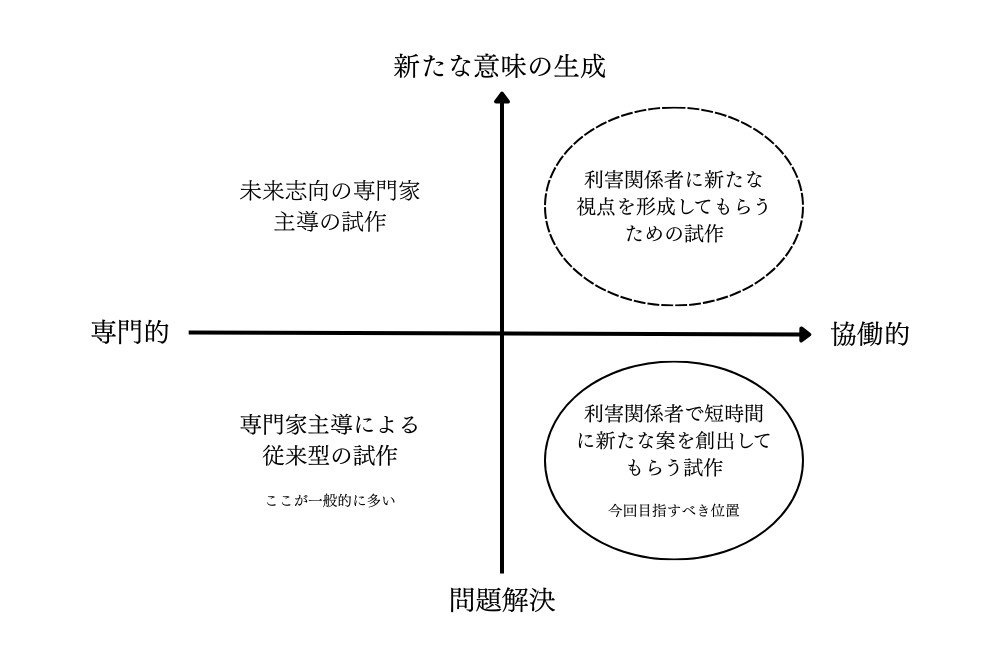

そんな「量」が必要とされるプロトタイピングには、多様な役割による「質」の違いもあることに注意が必要だ。水野先生は2つの4象限マトリクスを用い、本ワークショップが目指すべき立ち位置を明確に示した。

一つ目の4章限は、縦軸「完成度(高・低)」と横軸「範囲(部分的・包括的)」だ。モノづくりが強い日本は、特定の機能を精緻に作り込む「高完成度かつ部分的」な試作を得意とする一方、全体を俯瞰しながらラフに形にする「包括的かつ低完成度」な領域を苦手とする傾向がある。だからこそ、水野先生は「包括的に見て、ラフでもいいからどんどんアイデアを出していく作業は意識的に行う必要がある」と指摘した。

水野先生の講義をもとに筆者作成

二つ目の4章限は、縦軸「目的(問題解決・意味創出)」と横軸「アプローチ(専門的・協働的)」である。従来の専門家主導による問題解決や、SF小説家の手法で未来を洞察するSFプロトタイピングに対し、ここで重視するのは「協働的な意味創出」だ。早い段階で多様な利害関係者を巻き込み、短時間で案を形にするプロセスを指す。

「かなり早い段階で考えを形にしないと、後々になって『思っていたものと違う』『こんな生活はしていない』といった乖離が生まれ、社会にはまらないものになってしまうのです」

水野先生の講義をもとに筆者作成

例えば、回収サービスにおいて、店舗スタッフの教育やツールの設計といった地味なタッチポイントを軽視すれば、後に「分別不能」とされる商品が増えてしまい手痛いしっぺ返しを食らうことになる。ビジネスモデルの整合性だけでなく、現場スタッフの動きや生活者の暮らしまで含めた包括的な視点こそが、プロトタイピングにおいて重要なのだ。

画力は不要。8コママンガで描く生活者の連続的な体験

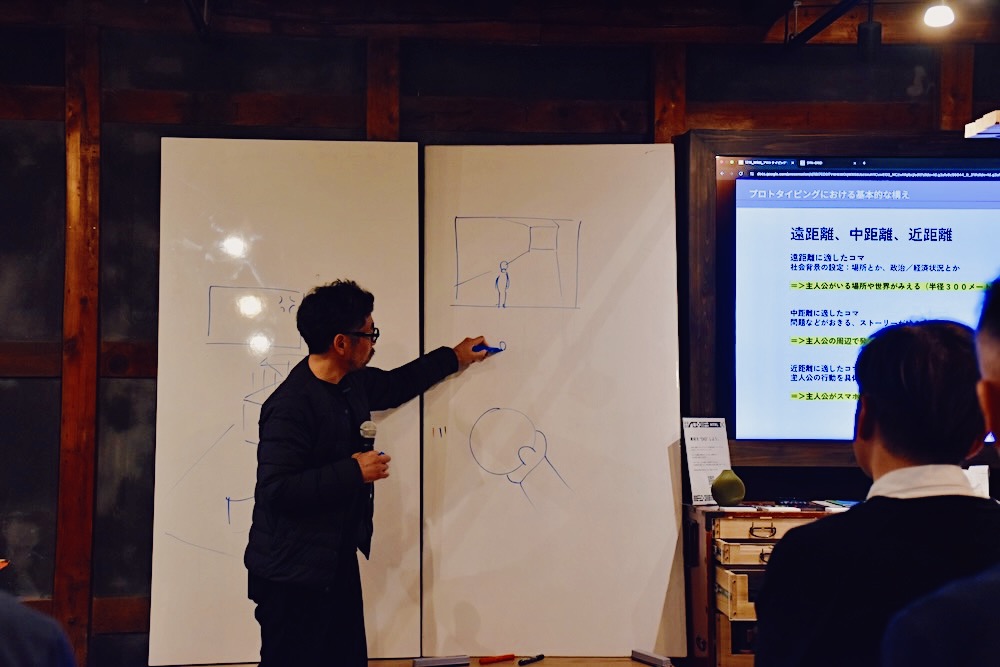

水野先生は、生活世界への介入を具体的にシミュレーションする手法として、「8コママンガによるカスタマージャーニー」の試作を解説した。これは単なるアイデアのスケッチではなく、サービスが人々の日常にどう入り込み、どのような連続的な体験を生むのかを検証するためのツールである。その構成は以下の通りだ。

- 文脈の設定(1〜2コマ目): 主人公はどこの、どんな人か。ユーザー調査や市場調査を踏まえてユーザーの日常や背景を描く。

- 問題の発生(3コマ目): 解決すべき課題が顕在化し、ストーリーが動き出す。

- 行動と接点(4コマ目): 課題に対し、主人公がサービスを知り、利用を開始する。

- 具体的な説明(5コマ目): デバイスの操作や店員とのやり取りなど、具体的なアクション。

- 結果の受容(6コマ目): 行動の結果、主人公に何が起きるか(予約完了、メッセージ受信など)。

- 生活の変容(7〜8コマ目): サービスによって問題がどう解決し、主人公の生活がどう改善したか。

このマンガ制作において、水野氏は「表現の高品質さは求めていない」と強調する。

「ここで重視されるのは全体のストーリーが包括性・整合性のある流れになっているかどうか。これで十分ですよ。描く手はドラえもんの手で十分なのです」

また、視覚的な情報の伝え方として、マンガ特有の表現や矢印、線の濃淡を駆使すること、そして「距離感」を意識することも大切だ。

「状況を把握するために、どんなに雑でもいいから『引きの絵』が必要です。いきなりモノに近い絵しかなかったら何のことか分からない。一方で、ある特定のサービスにおいて、すごくディテールを説明しないといけない時は近距離も当然必要になります」

遠景で状況を、中景で人物の動きを、近景で具体的な接点のディテールを描き分ける。この多角的な視点こそが、サービスが現実に受容されるかどうかを見極める鍵となるだろう。

ユーザーの「当たり前」を緩やかにハックする

プロトタイピングにおいて、水野氏が最も強調したのは「メンタルモデル」への配慮である。メンタルモデルとは、人々が「これはこう動くはずだ」と無意識に抱いているイメージや慣習を指す。

「例えば、コンピューターの画面には『ごみ箱』や『フォルダー』という概念があります。本来、コンピューターだから名前は何でもいいわけですよね。でも、仕事環境に慣れ親しませることがすごく大切だった。だから『ごみ箱』とか『フォルダー』という表現をわざわざここに当て込んで、『あ、仕事で使うあれと一緒ね』と理解されていったという背景があるのです」

この「慣れ親しみ」を無視して独りよがりなデザインを提示しても、ユーザーには伝わらない。オリジナルのデザインを引っ張ってきて「これにはこんな意味がある」と伝えても、馴染みがないが故に理解されない可能性が高いのだ。

また水野先生は、デバイスやサービスとの相互作用におけるフィードバックの重要性についても、次のように説いた。

「ボタンを押したら緑がオレンジ色になる。これは明確なインタラクションが発生しています。コンピューターと私の中で相互作用が発生している証拠になるわけです。この証拠がないと、めっちゃ不安なんです。電源を押してるのに音も鳴らなければ、画面真っ暗みたいなやつが数秒続いたら不安になる。このフィードバックがどんなものかをしっかり認識する必要があります」

この視点は、サーキュラーデザインにおける製品設計にも直結する。例えば、環境配慮のために蓋を一体型にしたペットボトルがあっても、ユーザーが「蓋は取れるものだ」というメンタルモデルを持っていれば、無理に引きちぎってしまう事態が起こり得る。

「メンタルモデルを理解して、その行動に沿うようにデザインすることが非常に重要。それを実践しようとするとディテールの問題になるので、よく考えなくてはならない。ものすごく変なものを作れというわけではなく、今我々が慣れ親しんでいるものをハックする姿勢で取り組めるといいかと思います」

今すでに人々に馴染んでいる暮らし方やモノのデザインをいかに応用し、ユーザーに不安を与えず、自然に行動変容を促せるか。そのための生活世界のハックが、プロトタイピングにおいて重要なのだ。

丁寧に想像するツールとしてのプロトタイプ

水野先生の講義を受け、続いてハーチ株式会社の加藤は、自身の失敗談を交えて、映像としてリアルに想像することの難しさと重要性を語った。

「以前、横浜で『サーキュラー・テイクアウト』という、リユース容器を使ったお弁当販売の実験を行いました。環境に配慮した良いアイデアだと思っていたのですが、初日で大きな落とし穴に気づきました。リユース容器の蓋が半透明で、中身のおいしそうな具材が見えなかったのです。お客さんはお弁当の中身が見えないと買ってくれない。そんな当たり前のことに、構想段階では気づけませんでした」

このエピソードは、水野先生が説いたディテールの重要性を裏付けるもの。ストーリーボードを映像レベルで想像できていれば、お弁当を手に取る瞬間の違和感に気づけたはずだ、と加藤は指摘した。

そんな失敗と試行錯誤を重ねることが、プロトタイプの意義でもある。この日、その始まりに立った参加者は、循環型ビジネスをどう「日常の中」に描き出すだろうか。

その成果の様子は、2026年1月23日(金)の最終報告会で発表される予定だ。対面とオンライン両方で開催されるので、是非参加者のアイデアに触れてみてほしい。

Circular Business Design School Kyotoとは

京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開始。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。

ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/

【関連ページ】京都サーキュラーエコノミー特集