All posts by 富山 恵梨香

美しい場所を旅する、フランスのノマドレストラン「Ventrus」

「きれいな景色を見て地域を想いながら五感を使って食べるレストランが、その美しさを提供してくれる場所を傷つけてはなりません」。一週間で組み立て・分解ができるノマドレストランがフランスを旅しています。

障害のある人もない人も。街の“ケアしあう生態系”をデザインする「株式会社ここにある」

障害があってもなくても楽しめるフェス「ミーツ・ザ・福祉」やお寺でカレーと異文化を楽しむイベント「カリー寺」。兵庫県尼崎市でそんなユニークなイベントを数多く手がける株式会社ここにある・代表の藤本遼さんにお話を伺いました。

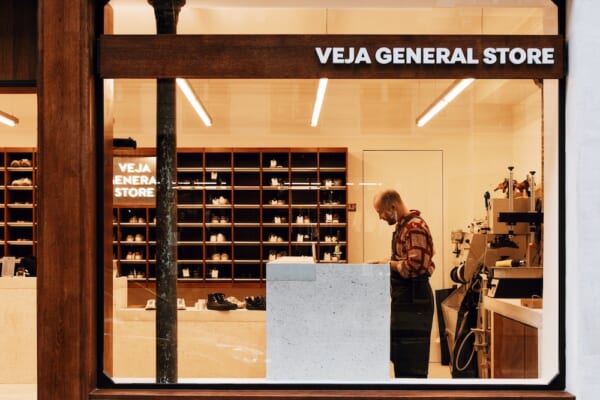

スニーカー愛好家の駆け込み寺。VEJAがパリにオープンした「靴の修理ストア」

2024年2月、VEJAはパリ10区のマルセイユ通りに新しい修理専門店「VEJA General Store」をオープン。ここでは、VEJAのスニーカーだけではなく、他のブランドのスニーカーも同様に修理し、すべてのスニーカーの寿命を延長させることを目的としています。

フランス「ファストファッション広告禁止」を提案。使い捨て文化の終わりとなるか

フランスではファストファッションの広告がまもなく禁止されるかもしれません。また、ファストファッションの価格をより高価にするためのマイナス・ボーナス制度も検討されています。

池袋発、ごみ拾いとコーヒーが居場所をつくる。心を癒すつながり「地域内関係資本」とは?

新型コロナをきっかけに「ローカル」が重要視されるようになった昨今、居心地の良いローカルを生み出すヒントを求めて実際にCCCに参加し、代表理事の高田さんと夏井さん、そして今年4月に新たに運営メンバーにジョインした伊東さんの3人にお話を聞きました

「企業の成長は何のため?」フランス発の大人気スニーカーVEJAの哲学

フランス発のスニーカーブランド「VEJA」。パリ10区にあるVEJAのオフィスを訪ね、創業者のセバスチャン・コップ氏を取材しました。

ベトナム発ピザ屋「Pizza 4P’s」日本出店に学ぶ、地球とのつながりを取り戻すヒント

ベトナム発のピザ屋「Pizza 4P’s」が初の日本出店を決意し、2023年11月24日、麻布台ヒルズに東京店をオープン。コンセプトは、「Earth to People -oneness-(地球から人々へ-ワンネス-)」。ワンネスの意味とは?なぜ今日本出店に至ったのか?カンボジアのゼロウェイスト店舗を立ち上げ、日本プロジェクト チーフディレクターとして東京店の立ち上げ責任者を務める、久保田和也(くぼた かずや)さんにお話を伺いました。

フィンランドの小都市ラハティ、数年でカーボンニュートラル達成へ

首都ヘルシンキから電車で北に1時間ほどの場所にある、人口12万人の小都市・ラハティ市が、他都市と比べるとかなり早い段階でカーボンニュートラル都市になる見込みです。

パリのトタン屋根を、緑の庭園に変身させるスタートアップ「Roofscapes」

都市のヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の観点で、パリ市が注目しているのが「屋根」の活用です。

あらゆるいのちを「ケア」する想像力を。自分の「特権性」と向き合う【多元世界をめぐる】

「ケアとは、私たちが相互に依存し合ってることに気づき、その中にいる他者へどう応答していけるのか考えていくこと」経済や公共サービスに「ケア」を実装するには?Deep Care Lab代表の川地さんにお話しを伺いました!

【パリ視察レポ】「脱成長」始まりの国フランス。市民に学ぶ「節度ある豊かさ」とは?(Beyond Circularity 2023)

脱成長?豊かさ?──フランス・パリでサーキュラーエコノミー推進に取り組む人々を訪ねるツアーを開催。パリ市民が大切にしている価値観や、哲学が見えてきました。

絵で伝える「原爆展」渋谷で開催。広島と長崎のことを“自分ごと”に

【8/25-27開催】関東でも、原爆を「広島のこと」「長崎のこと」ではなく「日本のこと」「自分の国で起きたこと、続いていること」にするために。若者が多く集まる渋谷で原爆に関する絵の展示「絵で知る原爆展」が開催されます。

フランス、服の修理やお直しに「ボーナス」支給。現地の反応は?

フランス政府は、服や靴の修理に対する「ボーナス」を支給するという新たな取り組みを発表しました。「新しいものを買うのではなく、今持っているものを長く使おう」という動きです。

「グリーン成長はおとぎ話である」今こそ議論したい“脱成長”とは【多元世界をめぐる】

「経済成長と環境負荷を切り離せるという考えは、おとぎ話です」。EU議会議員が開催したビヨンド・グロース会議。「脱成長」を提唱するティモシー氏のセッションをレポートします。

パリ・シャンゼリゼ大通りで世界最大の「口述筆記」開催。その理由は?

フランス・パリで歩行者天国となったシャンゼリゼ通りが巨大な教室に変わり、「世界最大規模の口述筆記」が行われました。その背景にある社会課題とは?

帝国ホテル東京の料理長がインスピレーションを受けた、フランスの食文化【持続可能なガストロノミー#6】

帝国ホテル料理長・杉本シェフのなかにある「食材を最大限に生かし、余すことなく使い切る」というフランス料理の考え方。サステナブルソルトなどの商品開発の裏側にある、食を循環させながら社会をも巻き込む仕組みとは?