Tag Archives: ケア

堆肥づくりは心の教育。源流域・岐阜郡上で広がる、市民主体の地域循環

岐阜県郡上市で広がるコミュニティコンポスト。子どもから大人、学校、介護施設まで、多様な人々をつなぐ「完熟堆肥づくり」が、長良川が育む自然と、地域の人の心をも豊かにしています。たくさんの想いが重なり、市民主導だからこそ実現するプロジェクトのあり方を見てきました。

サステナブルツーリズムから海上農業、食育まで。環境との共生を目指す横浜の未来創造プロジェクト【中間レポ】

横浜で、自然・人・社会が共に持続する社会に向けたコミュニティが誕生。その名も「ヨコハマ未来創造会議」。その中の分科会活動では、多様なプロジェクトが生まれているのです。今回、その中間報告会の様子をお届けします。

医師が「アート体験」を処方?患者の心を癒すフランスの美術館

コロナ前と比較して、日本におけるメンタルヘルスが悪化したことを知っていますか?日常生活でも心のケアをする助けとなるのは、医者と美術館という異色のタッグです。フランス・リールでは美術館で過ごす時間やアート体験を“処方”するプログラムが支持を集めています。

親のSNS動画に出演させられた、子どもにも報酬を。米・イリノイ州の法律で義務化

親がインフルエンサーである子どもは、そのリスクを知らずに動画に出演していることがあります。そんな子どもたちに報酬を分け合うよう、親に命じる法律がイリノイ州で施行されました。

孫を世話する祖父母にも育児手当を。スウェーデンの新たな福祉制度

2024年7月1日、スウェーデンでは「祖父母手当」を盛り込んだ新法が施行されました。共働きの両親が多くなった現在、子育ての一部を担う祖父母の負担を考え、導入されたものです。

アフリカに学ぶ「ケアの民主化」。地域が担うメンタルヘルスのあり方

患者数が増え、医療機関の逼迫が叫ばれるメンタルヘルスの治療。アフリカでは、トレーニングを受けた地域のメンバーが、その地域でグループセラピーを提供する取り組みが、効果を発揮しています。

南米から広がる「ご近所看護」。人種間のヘルスケア格差を乗り越える

近所で開催していたヘルスチェックにふらっと立ち寄ったおかげで、脳卒中のリスクが発覚した…。そんなケアのあり方が、米国ボルチモアで平等なヘルスシステムの実現に貢献しています。

【イベントレポ】ようこそ、多元世界の入り口へ。水野大二郎先生と考える、変革のためのデザインのあり方

二元論を超越した視点を持つ専門家や実践者に話を聞き、私たちを取り巻くあらゆるものの関係性を再考する新たな眼差しを探った、特集「多元世界をめぐる」。その総まとめとして、デザイン研究者・リサーチャーの水野大二郎先生を招き、多元世界を理解するカギとなるデザインや概念、その役割について考えるイベントを開催しました。その様子をお届けします。

精神疾患を抱える人々の「里親」に。ベルギーの町で700年続く、まちぐるみのケア

コロナ禍で特に深刻化したメンタルヘルスの問題。ベルギーのヘールという町では、住民が里親となって精神疾患を抱える人々と共に暮らす制度が、7世紀にわたり続いています。

微生物で世界を捉えたら?環境活動家・酒井功雄さんに聞く、地球と私をつなぎ直すヒント

私たちの体の中には、微生物が住んでいます。普段生活している中ではあまり気にしないでしょう。ところが、微生物の視点から人間や自然環境を捉えてみることで、思いがけない世界が立ち現れてくるかもしれません……。

光害を減らして、渡り鳥を守ろう。北米「街の消灯」が、マルチスピーシーズの実践に

都会の眩しい光は、人間だけでなく鳥にも大きく影響を与えています。特に、長距離を移動する渡り鳥たちにとって、慣れない場所での強い光は、命を奪う危険も伴うのです。これを解決するべくアメリカでは渡り鳥のために消灯する取り組みが広がっています。

障害のある人もない人も。街の“ケアしあう生態系”をデザインする「株式会社ここにある」

障害があってもなくても楽しめるフェス「ミーツ・ザ・福祉」やお寺でカレーと異文化を楽しむイベント「カリー寺」。兵庫県尼崎市でそんなユニークなイベントを数多く手がける株式会社ここにある・代表の藤本遼さんにお話を伺いました。

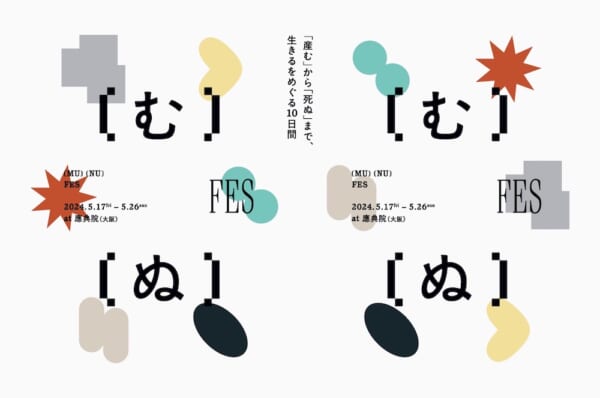

【5/17〜26開催】「産む」から「死ぬ」まで、生きるをめぐる10日間『むぬフェス』

うまれ、しんで、どこへいく?大阪・應典院にて『むぬフェス』──「産む」から「死ぬ」まで、生きることをめぐる10日間のイベント──が開催されます。

多死社会における幸福論。富山県上市町と矢野和男さんから学ぶ、「終わり」から考える幸せ【後編】

加速する高齢化社会、その先に訪れる多死社会──これからの社会で私たちが「幸福」に生きていくためには、何が必要なのでしょうか。データを用いて幸福を研究する科学者・矢野和男さんに聞きました。

多死社会における幸福論。富山県上市町と矢野和男さんから学ぶ、「終わり」から考える幸せ【前編】

加速する高齢化社会、その先に訪れる多死社会──これからの社会で私たちが「幸福」に生きていくためには、何が必要なのでしょうか。地域を巻き込んで医療ケアを行う、富山県上市町の医療従事者に聞きました。

【イベントレポ】「拡張ステークホルダー」で考える、社会とビジネスのリデザイン。 気候危機時代に必要な「Deep Care」視点とは?

Climate Creative Cafe 第11回は「『拡張ステークホルダー』で考える、社会とビジネスのリデザイン。 気候危機時代に必要な「Deep Care」視点とは?」と題し、一般社団法人Deep Care Lab代表理事であり、公共とデザイン共同代表の川地真史さんにお話しいただきました。この記事では、そのイベントの第一部の様子をお伝えします。