Tag Archives: サステナビリティ

社会課題の現場に飛び込む1年。イギリス企業・学生たちが再評価するギャップイヤーの力

「1年の空白」が、実は注目の人材育成に。自己成長と社会貢献を重ねる“経験”が、キャリアの評価基準をも変えつつあるんです。イギリスで変化するギャップイヤーの真価とは?

「汗をかく」塗料で家を涼しく。シンガポール発、エアコンに代わる新冷却技術

シンガポールで開発された「汗をかく」塗料が建物を冷やす?電力を使わないパッシブ冷却が、猛暑への新対策として期待されています。

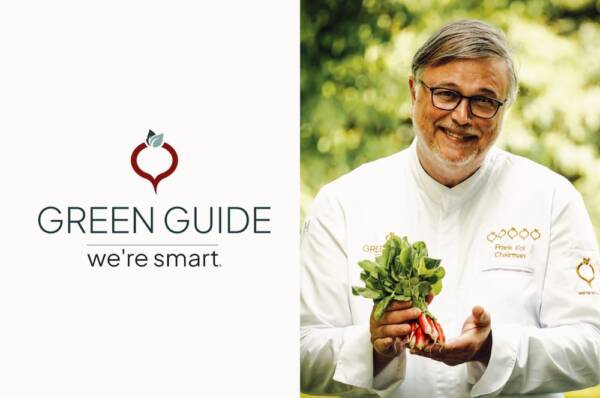

ミシュランから「ラディッシュ」へ。シェフの哲学が生んだ、野菜料理の新基準・ピュアプラント【持続可能なガストロノミー#13】

ベルギーのミシュラン星付きシェフ、フランク・フォル氏は、野菜を主役にした「ピュアプラント」料理を世界に広めています。その中心にある『We’re Smart® Green Guide』の哲学とは?本人に話を聞きました。

茶道の「今を生きる」哲学に宿る、サステナビリティの本質。作法という“不自由”が生む豊かさ

スマホの情報に疲れ、「今」という瞬間を見失っていませんか?茶道の型は心にそっと自由を届け、鳥のさえずりや季節の移ろいに気づく心を育みます。450年の伝統が、サステナブルな未来へのヒントを教えてくれます。

アニマルウェルフェアへの対話を始める場に。飼育現場を見せる“開かれた”鶏舎「Unshelled」

身近な食材である、卵。しかし、その生産現場は社会から閉じられています。2025年4月にオープンしたUnshelledは、4種類の鶏の飼育方法を見比べながらアニマルウェルフェアを学び、対話ができる場所です。

“チーズの副産物”でチーズを包む技術、ネスレが導入

“食品が自らを包む”という前代未聞の発想から誕生した、ネスレの「セルフパッキング・チーズ」。チーズ副産物を再活用する、循環型パッケージが使われています。

【特集】幸せなお金のありかたって、なんだろう?今こそ問い直す、暮らしと社会の前提

「お金って何?」本特集では、経済だけでなく、文化人類学や哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直します。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。

フランス「ファストファッション規制法」可決。画期的な一歩と、その裏に潜むジレンマ

フランスで「ファストファッション規制法」が可決。注目すべきは、SHEINなどを標的とした形に留まった背景にある“構造的ジレンマ”。問題は一企業ではなく、消費とスピードを前提とする社会システムそのものにある?

道端のタイルを剥がし、緑を植える。街の“呼吸”を取り戻すオランダの市民発プロジェクト

オランダでは、住民が自らコンクリートのタイルを剥がし、草花を植える「タイル剥がし」運動が広がっています。都市の過剰な舗装がもたらすヒートアイランドや浸水リスクへの市民からの応答であり、公共空間を取り戻す新たな動きとして注目されています。

【6/30開催】気候危機に立ち向かうためのデジタル・デザイン。Sustainable UXとは?(Climate Creative Cafe.19)

クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト「Climate Creative」。今回は「気候危機に立ち向かうためのデジタル・デザイン。Sustainable UXとは?」をテーマにトークイベントを開催します。ぜひご参加ください!

言葉の“可視化“で、もっとやさしい社会は作れるか。「世界に字幕を添える展」レポート

誰もが当たり前に対話できる世界になるために。意思疎通支援アプリで声や音を可視化する社会実験に参加した様子をレポートします。

【6/19開催】「働く」を問い直す。世界から学ぶ、“燃え尽きない働き方”のヒント

「燃え尽きない働き方」は、どこにある?──日本を含む8カ国で約半数がバーンアウトの兆候を感じている今、フランス・ドイツ・オランダからの実例をもとに、「働く」と「生きる」を見直すヒントを探ります。

循環の「技術」を超えて「正義」を問う。WCEF2025ブラジルから読み解く次のパラダイム

世界最大級のサーキュラーエコノミー国際会議「WCEF2025」。その注目セッションでは、循環型経済の新たな軸として「公平性」や「地域主導」が浮き彫りに。次回開催地インドが象徴する転換点とは。

視覚障害者が編み直す「ケアする/される」の関係。映像人類学でとらえた北フィリピンの風景

「ケアされる存在」と見なされがちな視覚障害者が、自らケアを提供し、共同体を支える側へと立つとき、何が生まれるのか。映像人類学を専門とする牛丸維人さんは、北フィリピンの視覚障害者コミュニティ「BCPD」に長期的に関わりながら、その日常と実践を記録してきました。本記事では、牛丸さんの映像作品『OUR CO-BLIND』の制作背景とともに、「ケアをする/される」という枠組みを超えて、共に生きるとはどういうことかを問いかけます。

週5勤務が当たり前“じゃない”時代へ?欧州の事例に学ぶ、「働く」の先にあるもの【欧州通信#40】

生産性や効率だけでは語れない「人間らしい働き方」とは何か。週4日勤務、つながらない権利、パートタイム文化、メンタルヘルス──ヨーロッパ各国の取り組みから、これからの社会のあり方を考えます。

【6/12開催】「循環型都市」は誰のため?ケアの視点で探る、サーキュラーと包摂が交わるまちづくりワークショップ

【6/12東京開催】まちづくりにも広がる「循環型」の波。しかし、サーキュラーな都市は住民の暮らしを豊かにするでしょうか?多様性からケアの視点から循環型のまちづくりを考えるワークショップを開催します。