Tag Archives: 教育

小さく丁寧な循環で、あったかい地域を。服がめぐり、人がつながる「Community Loops」

循環に必要なのは、“量”ではなく、“丁寧さ”なのかもしれない──人と人とをつなげながら地域内で衣類循環の仕組みを作る「Community Loops」の事業を通して、モノとの関わり方を考え直します。

スペイン、気候変動「適応」の授業必修に。洪水・山火事対策を学ぶ時代へ

授業中に「未知の災害」が起きた──そのとき、子どもたちは自らの命を守れるのか。気候変動による新たな災害が身に迫る中、スペインは洪水や山火事などの災害対策を必修化。教育も「適応」が重視され始めています。

今こそ、火災と生きる知恵を。南仏・マルセイユで始まった、住民が自ら街を守る「火の学校」

フランス・マルセイユで始まった「火の学校」。大規模火災を経験した住民たちが、消防に頼り切るのではなく、自らの手で家を守る「自己防衛」の知恵を学んでいます。災害のトラウマを「学び」と「文化」へ変える、気候変動時代の新しいコミュニティのあり方を探ります。

地球で遊ぶ、遊ぶために学ぶ。岐阜・岩村の古民家でひらかれる、子どもたちの「生きる力」を育てる教育の再定義

日本では不登校や子どもの自殺が過去最多を更新しています。画一的な教育の限界が問われるなか、岐阜県岩村町の「ひふみ学園」は、子どもの関心から始まる学びと居場所を実践しています。古民家を拠点にした新しい教育のかたちを取材しました。

ハンドルを回すだけの洗濯機、なぜ重宝?学びと仕事の機会を奪う“隠れた重労働”からの解放へ

世界の半数近い人々は、今も手洗いでの洗濯が日常。しかしそれが、教育や就労の機会を奪う“隠れた重労働”だとしたら──電力が届かない場所でも効率よく洗濯できる、イギリス発・組立式の洗濯機がインドやウガンダ、メキシコなど世界13カ国以上に広がっています。

循環経済への移行を率いるリーダーシップとは? 至善館・循環未来デザインセンターの一年を振り返る

サーキュラーエコノミーへの移行を担うリーダー人材は、どのように育成できるのか。そんな問いと向き合うのが2025年4月、大学院大学至善館に設立された「Circular Futures Design Center(循環未来デザインセンター)」です。センターの運営を担うゼロ・ウェイスト・ジャパンの坂野晶さんとハーチ代表の加藤による初年度の挑戦を振り返る対談をお届けします。

循環は「喜び」の中に息づく。京北の山と人に学ぶ、未来を見据えた商いと暮らしの視座【CBDS Kyotoレポ】

循環はシステムではなく、対象への「敬意」から生まれる──平安京から続く京北の山と、その麓で紡ぎ直される暮らしの実践者から、自然中心のデザインを学んだCircular Business Design Schoolの第2回フィールドワーク。当日の学びの様子をお届けします。

【2/2開催@東京】正解のない世の中で、民主主義の“筋肉”を鍛える。デンマーク発「デモクラシーフィットネス」体験会

2026年2月2日(月)に、デンマーク発の教育プログラム・デモクラシーフィットネスの体験会を開催します。意見の違いを超えて民主的な対話を生むための「筋トレ」をワークショップ形式で学びます。

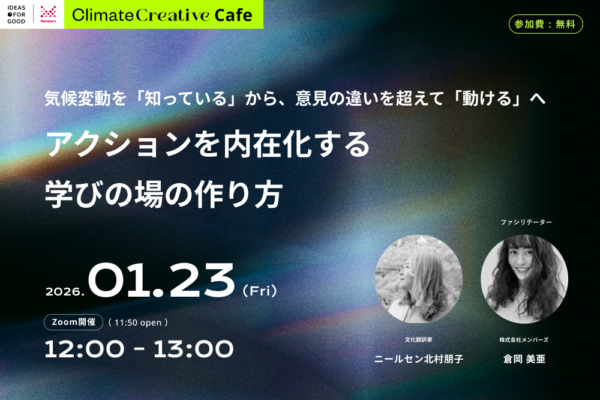

【1/23開催】気候変動を「知っている」から、意見の違いを超えて「動ける」へ。アクションを内在化する学びの場の作り方

クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト・Climate Creative。今回は「アクションを内在化する学びの場の作り方」をテーマに、デンマークの教育について学びながら、意見の違いを超えて気候アクションを促す方法を模索します。

『腐る経済』の先に見出した、発酵研究所というあり方。タルマーリーが語る「心の育て方」とは

パン屋から発酵研究所へ。2025年秋、『腐る経済』で知られるタルマーリーは“研究所”へと姿を変えつつあります。社会を変えるには心を整え、生命力を高めることが大切だという気づきが変化を後押ししています。

AI司書による選書アプリで、貸出冊数が2.4倍に。愛知県の小学校で広がる新読書習慣

AI司書のおかげで児童の読書量がアップ。愛知県豊橋市の小学校では、AI選書アプリの導入から1ヶ月で図書館の貸出数が前年比2.4倍に増加したと言います。どんな仕掛けが子どもたちを読書にいざなったのでしょうか。

アメリカの学校「スマホ禁止」で、生徒が読書に回帰。貸し出し冊数が3倍の高校も

学校でスマホを禁止したら、本当に生徒の学校生活は良くなるのか──2025年3月にスマホの利用制限を可決したケンタッキー州の多くの学校では、図書室の利用が増え、貸し出し冊数も増加するという具体的な変化が見られています。

“不当に奪われた”遺産を取り戻す。アフリカ視点でアートの脱植民地化を目指すゲーム

この宝物、どう“取り戻す”?──2025年9月にデモ版が公開されたReloootedが問いかけるのは、今まで「誰の視点で」ゲームが描かれてきたか。アフリカ出身の登場人物による奪還のゲームが、遺産問題を問いかけると同時に、身近なシーンから当たり前を崩そうとしています。

「気候不安」に寄り添うメンター、フィンランドの高校で導入

「自分の好きなこと」が、気候変動を止める力になるかもしれない。フィンランドのラハティ市で始まった「気候メンター」は、若者の不安に寄り添い、一人ひとりの興味やスキルを行動へと繋ぎます。アートやビジネス、どんな分野からでも未来はつくれる。その希望の育て方とは?

【11/28開催】武士道の精神に触れる。藍染と剣道を英語で学ぶ特別体験ツアー

【11/28開催】藍染と剣道にみる、日本のサステナブルな叡智を訪ねる旅へ。110年の歴史を紡ぐ藍染工房と剣道場を訪れ、手仕事の価値や「道」の精神に触れませんか?

効率化が生むのは、進歩か、それともさらなる消費か。AI時代の「ジェボンズのパラドクス」

なぜ、省エネ技術が進歩し、あらゆる物事が効率化されても、世界のエネルギー消費は減らないのか?その答えは、150年前に蒸気機関と石炭を巡って指摘された「ジェボンズのパラドクス」にありました。かつて、このパラドクスは児童労働をなくすほどの「社会の進歩」を支えましたが、現代ではAIという最新技術にもその影を落としています。この記事では、経済成長の「質」そのものを問い直し、パラドクスを超えるための道筋を探ります。