Tag Archives: Climate Creative

【1/23開催】気候変動を「知っている」から、意見の違いを超えて「動ける」へ。アクションを内在化する学びの場の作り方

クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト・Climate Creative。今回は「アクションを内在化する学びの場の作り方」をテーマに、デンマークの教育について学びながら、意見の違いを超えて気候アクションを促す方法を模索します。

複雑な気候変動を捉える「姿勢」を問う。デザイン思考とMore than Humanの視点は、どう未来を描くのか?【イベントレポ】

気候変動のような“複雑な課題”に対して、私たちはいかにデザインの力を活かすことができるのか。この問いに対し、「デザイン思考」と「モア・ザン・ヒューマン」という2つのツールを柔軟に使うためのヒントを聞きました。

気候危機×AI時代の“Planetary Questions”を紡ぐ。この星をめぐる問いのデザインワークショップ【イベントレポ】

AI時代に、未来を共に見つめる出発点となる問い「Planetary Questions」が重要になる──”100年後を生きる人類”としてAIも議論に入り、豊かな問いが生まれたワークショップの様子をお届けします!

【10/16開催】気候危機時代の“しなやかな”デザイン思考。実社会の課題解決に、Design Beyond Humansを(Climate Creative Cafe 20)

クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト・Climate Creative。今回は「気候危機時代の新しいデザイン思考」“をテーマに、Design Beyond Humansについて考えます。

【8/27開催】Planetary Questions:AIは気候危機をどう変える?創造的対話をもたらす「問い」のデザインワークショップ

“正しく解(ほど)く”時代から、“正しさを解く” 時代へ──サステナビリティをめぐる課題は複雑に絡まり、「単一の正解」はありません。だからこそ重要なのは、解決の前に現状を「問い直す」力。解決の前に現状を「問い直す」力。AIの活用方法を探求しながら、良い問い:Planetary Questions(この星をめぐる問い)を作ってみませんか?

気候危機に立ち向かうためのデジタル・デザイン。Sustainable UXとは?【イベントレポ】

私たちが日々使うアプリやウェブサイトの快適なユーザー体験(UX)を支えるデザインが、意図せず未来の可能性を奪っていたら──。地球目線で持続可能なUXのあり方に問いを投げかけたイベントの様子をお届けします。

「汗をかく」塗料で家を涼しく。シンガポール発、エアコンに代わる新冷却技術

シンガポールで開発された「汗をかく」塗料が建物を冷やす?電力を使わないパッシブ冷却が、猛暑への新対策として期待されています。

【6/30開催】気候危機に立ち向かうためのデジタル・デザイン。Sustainable UXとは?(Climate Creative Cafe.19)

クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト「Climate Creative」。今回は「気候危機に立ち向かうためのデジタル・デザイン。Sustainable UXとは?」をテーマにトークイベントを開催します。ぜひご参加ください!

「雨と共に生きる」都市デザイン。グラスゴーに学ぶ、気候変動時代のまちづくり

気候変動による降雨増加が深刻化する中、英国グラスゴーでは「雨と共に生きる」都市づくりが進行中。雨の日でも快適に移動や滞在ができる空間を整備し、公平で持続可能な暮らしを目指す新たな取り組みです。

修理体験が、生きた学びに。学生がPCをリペアし寄付する、NZのデジタルデバイド解消プロジェクト

まだ使えるのに、買い替えていませんか?ニュージーランドでは、不要になったラップトップを若者が修理し、必要とする家庭に届けるプロジェクトが広がっています。電子廃棄物の削減、デジタル格差の解消、若者のスキル育成。RADは、三つの課題に同時に応える地域主導の挑戦です。

【6/12開催】「循環型都市」は誰のため?ケアの視点で探る、サーキュラーと包摂が交わるまちづくりワークショップ

【6/12東京開催】まちづくりにも広がる「循環型」の波。しかし、サーキュラーな都市は住民の暮らしを豊かにするでしょうか?多様性からケアの視点から循環型のまちづくりを考えるワークショップを開催します。

1分間シェイクするだけ。使った食用油を混ぜて自分で作る家庭用洗剤

揚げ物などの調理をすると必ず出てしまう、使用済み油。そんな使用済み油を混ぜるだけで完成する洗剤がスペインで開発されています。

100年後の天気はどうなる?ウェザーニュースがYouTubeで気候変動番組をスタート

ウェザーニュースのYouTubeで、気候変動を扱う新番組「100年天気予報」が2025年4月にスタート。毎週金曜に配信される30分の番組です。再生回数が2万以上にのぼり、多くの人に届いています。

日本でも進む、食のエコラベル「みえるらべる」。乳・肉製品にも拡大なるか

2024年3月から農林水産省が本格的に運営する「みえるらべる」は、農作物の温室効果ガス排出量をラベルで可視化しています。まもなく、乳製品・肉製品にも対象が広がるとの議論も出てきました。

夏は白く、冬は黒く。気温で色が変わる「気候適応型」塗料

気温で変色する塗料が開発されました。夏は白くなり熱を反射し、冬は黒くなり熱を吸収することで省エネを実現。都市の温暖化対策やエネルギー削減も期待されています。

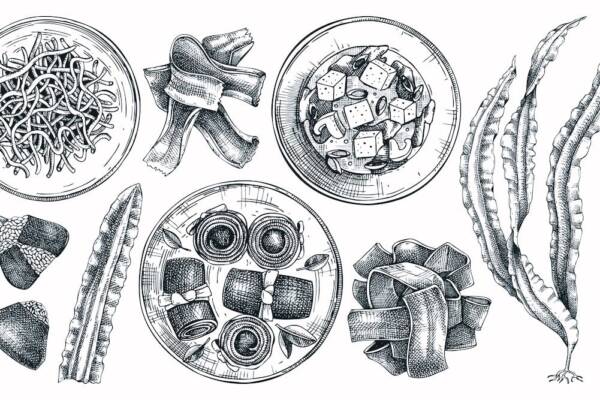

【イベントレポ】気候危機時代の食を、江戸の暮らしから考える。これからの食文化とそれを支える仕組みとは

現代の食のあり方は気候危機時代の「課題」なのか「解決策」なのか──現代の食の原点である江戸時代に立ち返りながら、食をめぐるビジネスや生活を見直し、“生きる”を支える産業の未来を考えたイベントをレポートします。