26%。この数字は、何を意味しているでしょうか。これは、世界の温室効果ガスの排出において、食分野からの排出が占める割合(※1)を表しています。作物の生産や輸送、牛のげっぷに起因するメタンガスの排出や、食品加工の工程なども、温暖化につながっている側面があるのです。

とはいえ、私たちは食なくして生きていくことはできず、排出量を唐突にゼロにすることは現実的ではありません。切迫した現実があることを受け止めつつ、気候危機を抜本的に解決していくためには、一人ひとりの創造力が不可欠です。

そこで、気候危機に創造力で立ち向かう共創プロジェクト「Climate Creative(クライメイト・クリエイティブ)」では、「気候危機時代の食を、江戸の暮らしから考える。 これからの食文化とそれを支える仕組みとは」と題し、18回目となるトークイベント・Climate Creative Cafeを開催しました。(過去のイベント一覧はこちら)

ゲストには、立命館大学の鎌谷かおるさん、合同会社シーベジタブルの友廣裕一さんをお招きし、江戸時代の食文化からヒントを得つつ 、よりリジェネラティブな食のあり方を探っていきました。本レポートでは、そのイベントの第一部の様子をお伝えしていきます。

登壇者紹介

鎌谷 かおる(立命館大学 食マネジメント学部 食マネジメント学科 教授)

立命館大学食マネジメント学部教授。専門は歴史学(日本史学)。江戸時代の琵琶湖漁業について研究を始めたことをきっかけに、江戸時代の生業や暮らしを成り立たせていた社会の枠組みについて興味を持つ。近年は、調味料・味付けの地域差の歴史的解明や、自然と人の関係を「食」の観点から見直す研究などに取り組む。

立命館大学食マネジメント学部教授。専門は歴史学(日本史学)。江戸時代の琵琶湖漁業について研究を始めたことをきっかけに、江戸時代の生業や暮らしを成り立たせていた社会の枠組みについて興味を持つ。近年は、調味料・味付けの地域差の歴史的解明や、自然と人の関係を「食」の観点から見直す研究などに取り組む。

友廣 裕一(合同会社シーベジタブル 共同代表)

大阪出身。大学卒業後、日本の地域の現状を学ぶため、全国の農山漁村を訪ねる旅へ。東日本大震災後は、宮城県石巻市・牡鹿半島の漁家の女性たちとともに弁当屋やアクセサリーブランドなどの事業や、東京・墨田区で食べる人とつくる人がつながるマーケットを立ち上げる。その後、共同代表の蜂谷と共にシーベジタブルを創業。人や組織をつなぎながら、新たな海藻食文化をつくるべく駆け回る。

大阪出身。大学卒業後、日本の地域の現状を学ぶため、全国の農山漁村を訪ねる旅へ。東日本大震災後は、宮城県石巻市・牡鹿半島の漁家の女性たちとともに弁当屋やアクセサリーブランドなどの事業や、東京・墨田区で食べる人とつくる人がつながるマーケットを立ち上げる。その後、共同代表の蜂谷と共にシーベジタブルを創業。人や組織をつなぎながら、新たな海藻食文化をつくるべく駆け回る。

今の食の原点は江戸時代にあり

はじめに、立命館大学の鎌谷さんから江戸時代と現代の食の共通点についてお話がありました。

鎌谷さん「今の食の原点にあたるのが、江戸時代の食文化だと思っています」

例えば、現代の日本でも冬の風物詩である餅つきは、江戸時代でも同じような方法で行われていたそう。1日に3食を食べる習慣ができたのも、各地にブランド化された名産品が生まれたのも、江戸時代とのこと。流通網が整備され、海路や陸路を通じて遠くに物を運べるようになったからだと鎌谷さんは分析していました。

また、江戸時代の人々は、その土地で取れたものを食べることを現代人以上に好んでいたともいいます。

鎌谷さん「冷蔵庫などがない時代だったので、地産地消の考えは当時の方が強かったと思います。江戸時代の人たちには『それが良い暮らしだ』という考えはなくて、(保存設備が今とは異なる)当時は地産地消こそが合理的な暮らし方だったんです」

海からの恵みを最大限に生かした暮らし

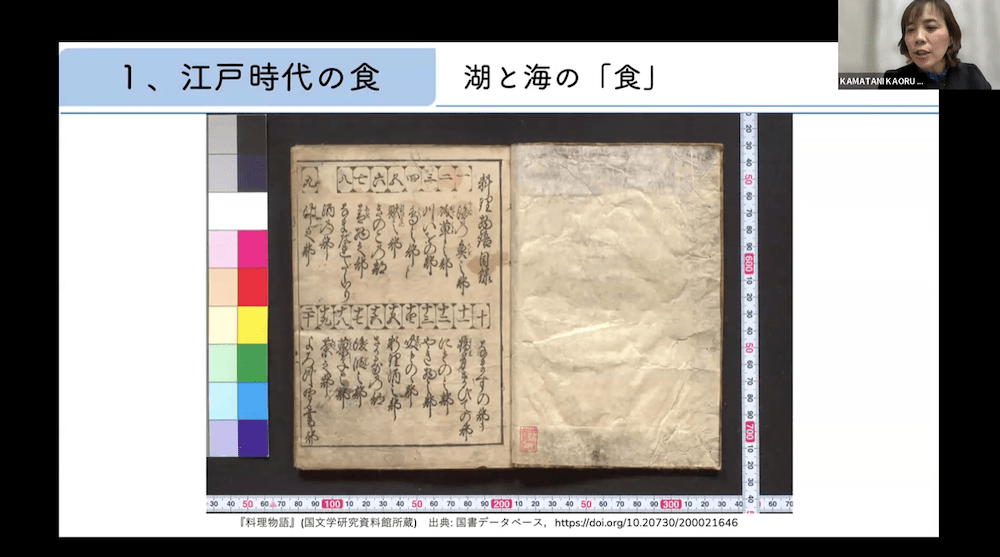

次に鎌谷さんが見せてくれたのは、江戸時代で一番古いとされる料理本『料理物語』の目次でした。鎌谷さんは、この目次からも当時の食文化が読み取れるといいます。

鎌谷さん「目次には、一に海魚の部、二に磯草の部、三に川魚の部と書いてあります。この順番から、江戸の人たちにとって、いかに海からいただく資源が重要視されていたかが分かるのではないかと思います」

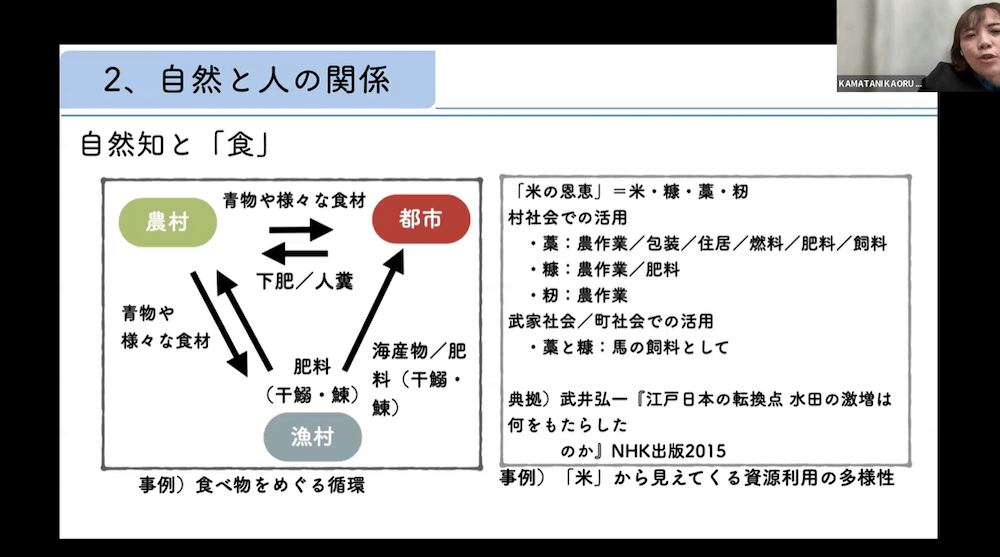

また、元禄6年(1693年)には「初物をあまりに高額で売りつけてはいけない」と書かれた法令が出されているとのこと。このことからも、特に海で採れた魚の価値が当時高かったことがうかがえます。さらに江戸時代では、魚は食料だけでなく肥料としても重要な役割を果たしてきたといいます。

鎌谷さん「農民が使っていた肥料には、草などでつくられた肥料と、人の排泄物や魚でつくった肥料がありました。草などでつくられた肥料は無料で使えるのに対し、魚などでつくられた肥料は有料だったので『金肥』と呼ばれていたんですね。特にイワシとニシンの金肥が有名です。

このように海産物は食としてだけではなく、肥料としても用いられてきました。食のあり方を考える上では、『自然知(※2)』が重要になってきます」

※2 ここでは「自然の恵みを活かした知恵」の意

自然知の一例として鎌谷さんが示したのが、江戸時代における水草の存在。水質や景観の悪化、漁業の妨げなどにつながるという理由で、現代では存在を疎まれがちな水草ですが、鎌谷さんが江戸時代の琵琶湖における漁業についてリサーチしたところ、当時はむしろ「人気」だったといいます。

鎌谷さん「当時は水草のことを『藻草』と呼んでいました。江戸時代の手記などを読み込んでみると、藻草は争奪戦が繰り広げられるくらい人気者だったんです。どうして人気だったかというと、藻草は栄養が豊富なので農家は肥料にしたがったんですね。一方で、漁師たちは藻草は魚の住みかになるので取らないでほしいと要求していたんです」

江戸時代の人々は、日常的に非日常の危機に備えていた

続いて鎌谷さんは、そうした江戸時代における食から、当時の人々がいかに気候の変化と向き合っていたのかを読み取ることもできると指摘します。

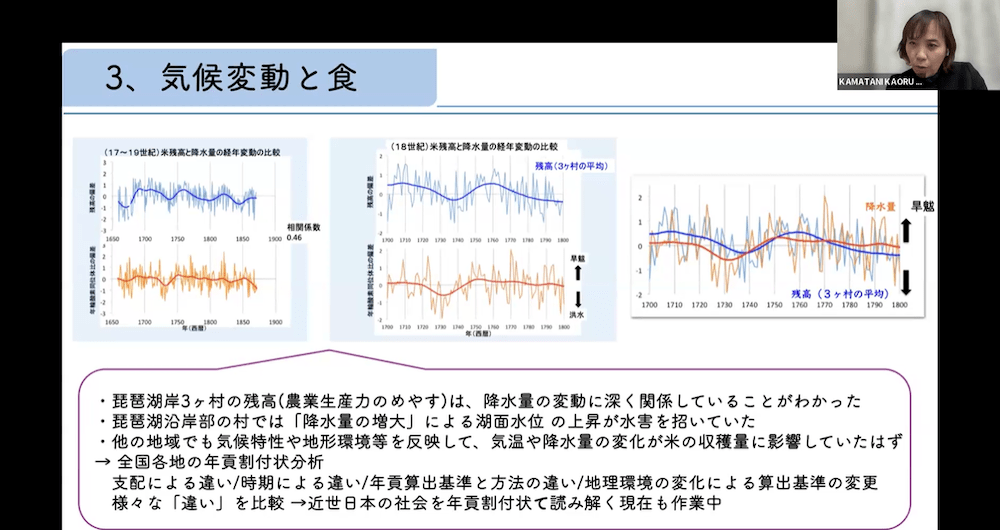

鎌谷さん「江戸時代では、農業、特に米づくりが重要でした。その米づくりが、どう気候に規定されていたのかを探るため、江戸時代における琵琶湖周辺地域の農業生産力と降水量変動の関係性を気候学者とともに調査したところ、降水量が多ければ多いほど農業生産量が減っていることが明らかになりました。米をつくるには適切な水量が特に大切だったことがわかったんです」

農業は自然を相手にするため、どうしても天候などの理由で不作になるときもあるでしょう。鎌谷さんによると、江戸時代の人々は不作による飢饉を防ぐため、日常的に対策を施していたといいます。

鎌谷さん「米が豊作だった年に備荒貯蓄という形で蓄えておいたり、不作だった米の代わりにソテツを育て、乾燥・発酵させて煮て食べたりと、非日常のための日常的な対策をしていました」

最後に、鎌谷さんは「江戸時代の人たちは日頃から書物を読むなどして知識を得て、異常気象に立ち向かおうとしていたのです」と締めくくりました。

古くから食べられていた海藻が食卓から消える?

続いて、海藻の研究・生産を手がけているシーベジタブルの友廣さんから、海藻を取り巻く現状と実施している事業についてお話がありました。

友廣さん「欧米諸国を中心に、『海藻はサステナブルでヘルシーな食べ物』という認識が広がってきていて、食事に取り入れていく流れができてきています。奈良時代の大宝律令の租税項目に入っていたほど古来から海藻を食べてきた日本は、実はそういった流れの最先端にいるんです」

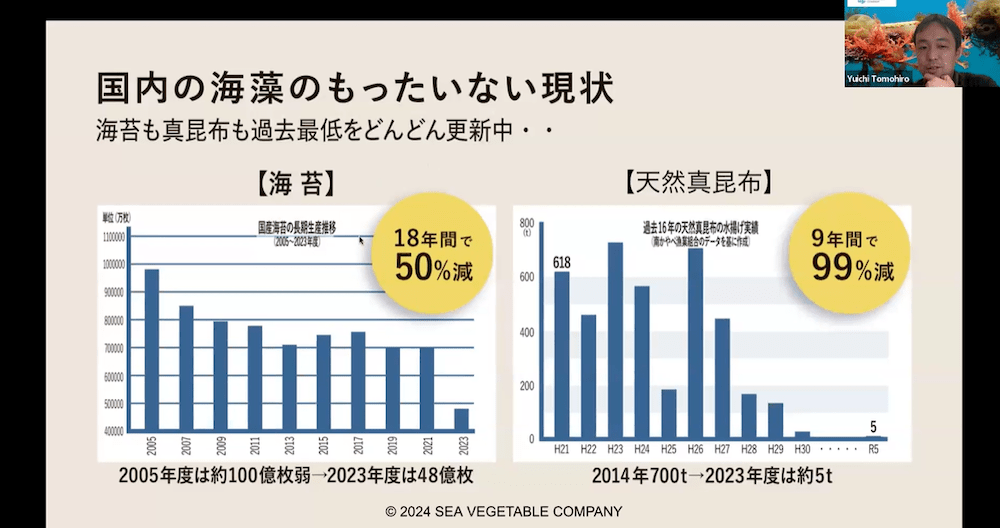

しかしながら、日本の海藻の生産量は年々大きく減少している現状があるといいます。

友廣さん「あらゆる海藻が今激減しています。コンビニでも海苔なしのおにぎりが増えていますよね。海苔が取れなくなってきているからなんです」

グラフを見ると、海苔は18年間で50%、天然真昆布にいたっては9年間で99%も減少していることがわかります。いったいなぜ、ここまで海藻が減ってしまったのでしょうか。

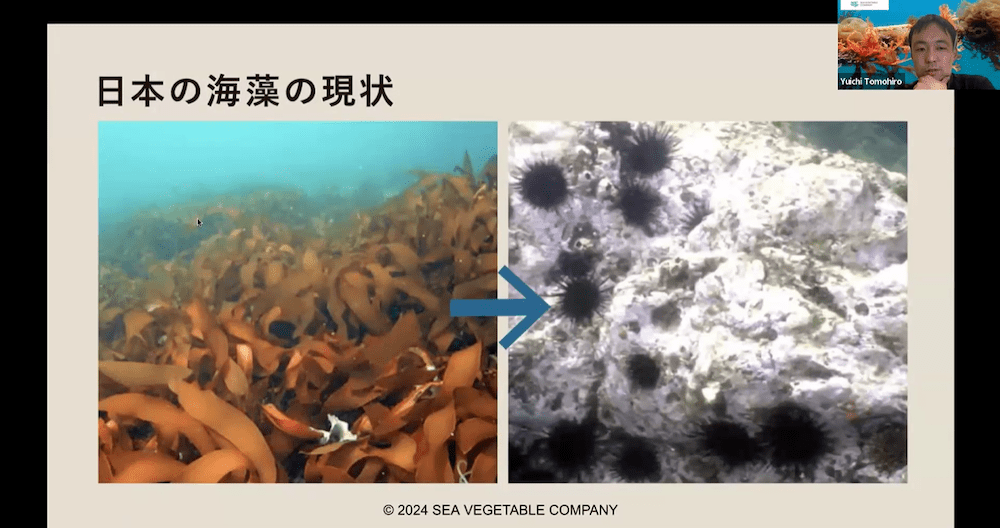

友廣さんたちが年間100か所以上の日本中の海を潜って見てきた結果、日本各地で「磯焼け」という現象が見られ、生物たちが海藻を食べつくしてしまう食害がその大きな原因ではないかといいます。

友廣さん「海水温が上昇するだけで海藻がすべて無くなることはなく、通常は何かしら生えてきます。それすらもないということは、やはり海藻が食べられてしまっているんだと思います。海藻はおおよそ夏に消失して冬に生えるというサイクルで回っています。今までは冬になると海水温が下がるため、海藻を食べる生き物の活動量が落ち、海藻が捕食されず成長できる期間がありました。つまり、その後水温が上がり生き物の活動が活発になっても、すでに海藻の資源量が十分にあったためバランスが保たれていたんです。

しかし今は海水温が十分に下がらず、生き物たちが冬でも活動状態にあります。そのため、海藻の芽が生えた瞬間に食べられてしまうんです。底が見えないくらい生えていた海藻が、数年で何もない海に変わっているのを各地で目の当たりにしてきました」

たとえばアイゴなどは、もともと本州では越冬できませんでした。しかし現在はどんどん北上し、能登沖や三陸沖まで冬を越せるようになったといいます。こうして冬でも生物の活動量が下がらなくなった結果、磯焼き海域がますます広がっているそうです。

「思い出の味」をまた食べられるように

海藻が失われつつある事例は、枚挙にいとまがありません。四万十川で採れていたすじ青のりもそのひとつ。「すじ青のりが市場からなくなってしまう」というメーカーの声を聞き、友廣さんは研究者の蜂谷さんとともにシーベジタブルを立ち上げたそうです。

青のりは「汽水」と呼ばれる海水と淡水が混ざる海域でないと栽培できず、国内には栽培できる適地が限られてしまうのだそう。そこでシーベジタブルは陸上で青のりを栽培する技術を確立しました。ポイントは、海の近くで井戸を堀り、海水の井戸水を活用していること。井戸水は年中温度が安定しており、これをかけ流しにすることで、化石燃料による温度調節をすることなく通年栽培が可能になったといいます。

またシーベジタブルは、海藻の種苗を生産する技術も確立。これまで海藻の種苗は、わかめや昆布、海苔、オキナワモズクなどに限られていたところ、自社のラボ10か所以上で、計30種類以上の種苗生産の技術を確立することに成功したそうです。

友廣さん「もともと日本では50種類くらいの海藻が食べられていましたが、磯焼け状態になって海藻が採れなくなると食文化ごと消えてしまうんです。おばあちゃんがつくってくれたあの料理をまた食べたいなと思っても、食害によって海藻が採れなくなったらもう一生食べられない思い出の味になってしまいます。そうした現状を、私たちが種苗の生産技術を確立して、さらに量産方法を確立することで変えられているのかなと思っています」

海藻の海を広げてみんなが幸せになれる循環をつくる

海藻が生い茂る藻場は、魚のえさとなる小型生物が豊富に生息していたり、稚魚の住処やイカの産卵場になったりするため、この藻場が海から消えることで水産資源全体がさらに減っていくことが懸念されます。言い換えれば、藻場が増えれば生態系も回復する可能性があります。しかし食害が原因で減少している天然藻場を増やすのは難しいのです。

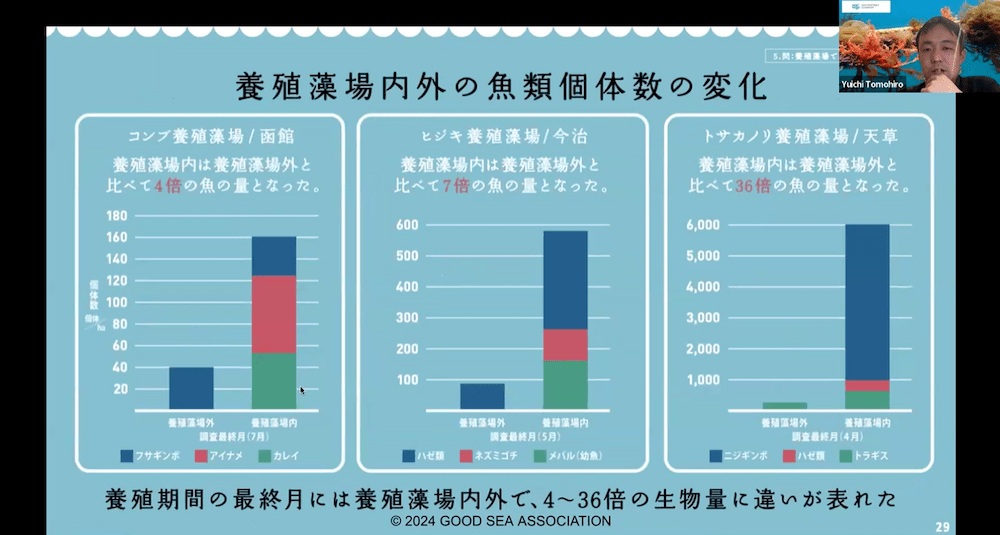

そこで友廣さんたちは、一般社団法人「グッドシー」という団体を設立。天然藻場に対して、海で海藻を栽培することで維持できる養殖藻場の有効性を確認して、それを広げていくことができれば生態系回復の一助になるのではないかと考え、公益財団法人日本財団の協力を得て、国内3か所(函館・今治・天草)の養殖した藻場と、養殖していない環境を比較した生態系調査を実施したそう。

その結果、養殖藻場内では海藻が増えていくほど、ヨコエビなどの海藻に依存して暮らす葉上動物が多く出現したことが明らかになったといいます。

友廣さん「ヨコエビなど、生態系ピラミッドの底辺を支える重要な生き物が発生すると、本当に目に見えていろんな生き物たちが増えていきます。調査最終月の魚類の個体数を比較すると、函館では4倍、今治では7倍、天草では36倍魚類の個体数が増加したことがわかったんです」

海藻を栽培する技術を確立し、技術を活用する場所も、海藻の栽培に協力してくれる漁師の方々も全国各地にいる。この好循環を回すために必要な最後のピースは出口、つまり海藻を食べてくれる人の存在だといいます。しかし今、一人当たりの1日の海藻消費量が1994年から2016年の22年間で4.2グラムから2.5グラムへ、40%も減少しているとのこと。なぜなのでしょうか。

友廣さん「私たちの仮説としては『海藻の食文化が進化してこなかった』からではないかと考えています。結局、江戸時代から今まで、海藻は和食でしか食べられてこなかった。朝食を取るときに、ごはん食だったら海苔とかわかめとか色んな海藻が出てくると思いますが、パン食になった途端、海藻の出番がなくなってしまうのです。このように、海藻は食の多様化についていけなかったのではないかと思っています。

海藻が食材としてのポテンシャルがないわけではなく、『海藻といえば和食』などの固定観念があるために進化してこなかったのではないかと。そこで、新しい海藻の食べ方を開発していこうと決めました」

そんな想いから、海藻の美味しい食べ方をシェフと共に提案したり、海藻を使ったチョコレートや海藻の発酵調味料などの新たな形の海藻料理を開発。現在オンラインストアやイベントで販売されています。

小売業者や料理人と協働することによって多様な商品を開発している

一方的な正しさよりも希望のある物語を

第二部では、クロストークという形でゲストのお二人と意見を交わし、「現代の食システムのどこから切り込んでいくべきか」「都市部に集中する人口を支えながら、いかに新しい食文化を作っていけるか」などの問いを挙げて議論を深めていきました。そこで友廣さんは、サステナブルな活動を広めるためには「ストーリー」が大切だと強調しました。

友廣さん「サステナブルな活動は『こうすべきだ』などとアクションを強制しても、広がっていきません。おいしい海藻を食べ続けることで、これからもおいしい海産物が食べられる、といった『希望のある物語』が必要なのではないかと思っています」

一方的に正しさを押し付けるのではなく、「おいしい」「楽しい」というポジティブな感情に働きかけるからこそ、大きなアクションの波を起こすことができる。私たちもそう信じて、これからもClimate Creative Cafeを通して多くの人と対話する機会を設けていきます。次回のイベントも、ぜひご期待ください!