Tag Archives: System for Good

中国で「食べ残し禁止法」が可決。食品ロス削減へ

いま、世界で生産される食料のうち3分の1が食べられることなく破棄されている。中国社会科学院

Googleマップ、サステナブルスポットを探しやすくするナビ機能を導入

Googleマップが2021年4月から、リサイクルを受け付けている店を探しやすくなったことはご存じでしょうか?Googleはユーザーと協力し、サステナブルなビジネスに焦点を当てようとしています。

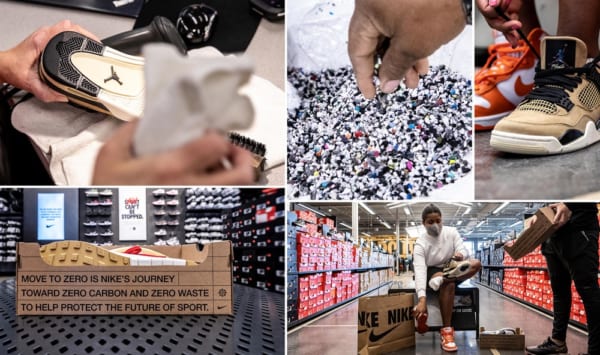

ナイキ、靴に「第二の人生」を与えるプログラムを米国で開始

これまで以上の持続可能性が求められていることを受け、世界的なスポーツウェアブランドのナイキは、シューズに「第二の人生」を与えることで製品の寿命を延ばす新たな取り組みを発表しました。「Nike Refurbished」と呼ばれる本プログラムでは、米国内にある15の店舗で、購入から60日以内に返品されたシューズの再販売を始めます。

Googleマップ、CO2排出量の少ないルート提案開始へ

Googleが2021年後半から、Googleマップで「CO2排出量の少ない経路」が表示されるようになると発表しました。この施策はアメリカで開始され、その後は他の国でも段階的に展開されていく予定です。

生分解性プラも段階的廃止へ。オーストラリアの国家戦略

オーストラリア連邦政府が、プラスチックによる環境汚染をなくすための国家プラスチック戦略を発表しました。他の国では広く許容されている「生分解性プラスチック」の使用も段階的に廃止を進めていきます。

「学食」に注目。聖心女子大学に学ぶ、食品ロス削減のヒント

聖心女子大学の学生団体「Earth in Mind」が、身近な学食の食品ロスゼロに挑戦中。他大学でも応用可能なように、過程の情報公開も行っています。

サーキュラーエコノミーが進むバヌアツ共和国。国連開発計画がレポートを発表

南太平洋上に位置し、人口29万人を抱える国、バヌアツ共和国。常に気候変動の最前線にあります。そんなバヌアツ共和国の国内でのサーキュラリティ(循環性)が50%を超えているのを、知っていましたか?

英スーパーが開発する、動物の「ウェルビーイング」を測定するアプリ

イギリスの高級スーパーチェーンであるウェイトローズ(Waitrose)がこのほど、農場で飼われている動物のウェルビーイングをはかるスマートフォンアプリの開発を発表しました。生産者の人々が、動物たちの心理的な状態を正確に把握できるようにすることで、農場の動物福祉を改善するものです。

駐車場の空きスペースが、食品ロスを救う。関西で始まった「野菜のドライブスルー」

駐車場予約アプリの「akippa(あきっぱ)」を運営するakippa株式会社と、直売所・農園の検索サービスの「YACYBER(ヤサイバー)」が連携し、駐車場で野菜のドライブスルー販売を開始しました。

食品ロス削減と地方創生を同時に実現。三方よしのフードシェアリング「KURADASHI」

食品メーカーから発生する食品ロスを、持続可能な形で解決しようと取り組んでいるのが、「KURADASHI」です。季節ものパッケージなどの関係で食品ロスになる可能性のある商品を、食品ロス削減への賛同メーカーより協賛価格で提供を受けて販売。そしてその利益の一部をNPOなどの社会貢献団体に寄付します。これにより、ユーザーがお得にお買い物をすることが、食品ロス削減に加え、気軽な社会貢献につながる仕組みになっています。

「循環経済ビジョン2020」から紐解く、日本のサーキュラーエコノミーのこれから。経済産業省インタビュー

経済産業省は2020年5月、サーキュラーエコノミーへの移行に際して今後日本が進むべき方向性

ご近所同士のシェアリングサービスPeerbyが目指す、地域循環コミュニティ

家庭にあるものの80%が1か月に1回も使われていない――この現状に目をつけ、ご近所から家庭用品を借りられるプラットフォームを始めたスタートアップが、オランダのPeerbyです。

家庭環境による格差を無くしたい。福岡のフリースクール運営者に聞く「オルタナティブ」な教育

福岡には、日本の教育にオルタナティブ(他の選択肢)を増やそうとする団体があります。ICTを活用した学習塾やフリースクールを運営する、NPO法人エデュケーションエーキューブです。同法人のミッションは、Anyone can be anything!どのような家庭環境で育ったとしても、誰もが夢を持ち、自分の持っている才能や特性をいかして将来への道を切り開くことができる、という意味です。

要らないクリスマスツリーがエシカルギフトに。アムステルダムに学ぶ、循環のヒント

オランダ・アムステルダムでは、1月に不要になったクリスマスツリーを粗大ごみとして回収してきましたが、2021年からは指定の回収場所にクリスマスツリーを持ってきた人を対象にエシカルギフトを手渡すキャンペーンを始めています。

高校生のアイデアを形に。京都・亀岡市とBRITAに学ぶ官民連携のプラごみゼロモデル

世界の海に漂っているプラスチックごみは、推定1億5,000万トン。そのため、今さまざまな国や企業がいかに私たちの普段の生活でプラスチックごみを減らし、海に流出させないかを考えて、政策として取り組んでいます。そんな海洋プラスチック問題に自治体として行動を起こしているのが、京都府・亀岡市だ。同市は2018年12月にかめおかプラスチックごみゼロ宣言を発表し、全国で初めてプラスチック製レジ袋提供禁止(有料でも提供しないルール)を打ち出しています。

木の上から声をあげたドイツの気候活動家たちに聞く、環境危機時代の市民のあり方

「森は消えたけれど、アクティビズムは終わらない」「ドイツの環境対策の現実を見て」ドイツ中西部の森で伐採への抗議活動を続けるアクティビスト3人に、話を聞きました。