「2050年までに、世界の海を漂うプラスチックの量が重量ベースで魚の量を超える可能性がある。」海洋プラスチック汚染の問題に少しでも興味がある方であれば、一度は世界経済フォーラムが公表したこの衝撃的な予測を耳にしたことがあるかもしれない。

2018年1月、世界最大のプラスチックごみ輸入国だった中国が方針を転換し、プラごみの輸入を禁止したことで、日本も含めて多くの国がプラスチック廃棄の問題に直面することになった。日本でも2020年7月からレジ袋の有料化が始まり、メーカーや小売企業のあいだでも脱プラスチックの動きが加速している。

そんななか、海に捨てられたプラスチックを活用してオリジナルの工芸品を作り、プラスチックが持つ価値やその使い方について改めて世の中に問い正そうとしている企業がある。それが、神奈川県横浜市に本拠を置くプラスチックメーカーの株式会社テクノラボだ。

テクノラボは2020年7月、海洋プラスチックごみを原材料としたインテリア雑貨ブランド「buøy(ブイ)」をローンチした。長年培った特殊なプラスチック加工・成形技術を生かし、海洋ごみとして劣化した状態のプラスチックを美しいトレイなどの工芸品にアップサイクルし、クラウドファンディングを通じてプロダクト化を実現した。

様々な色のプラスチックが混ざり合い、美しく個性的な色合いを表現しているbuøyは、一見しただけでは海洋ごみからできた製品とは思えない。その取り組みが評価され、2020年9月には日本財団と環境省の共同事業「海ゴミゼロアワード2020」も受賞している。

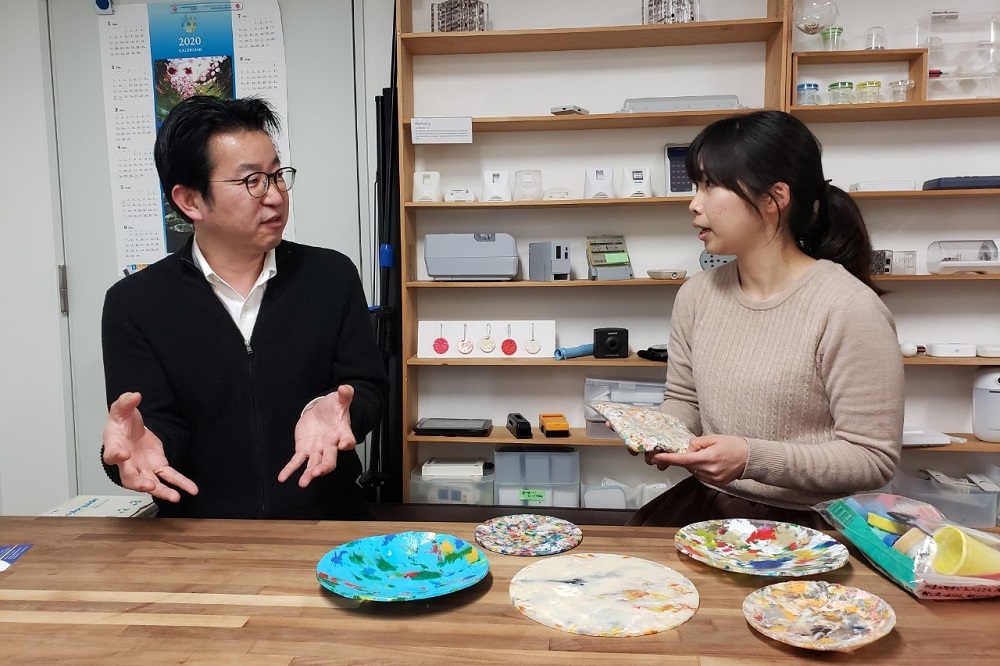

海洋プラスチックから作られた工芸品「buøy」

脱プラスチックの流れが進むなか、プラスチックメーカーとして真摯に素材の価値と向き合い、モノづくりに取り組んできたテクノラボは、今の世の中の動きをどのように捉え、どのような思いで今回のブランドをつくったのだろうか。テクノラボ代表の林光邦さん、buøyのブランドオーナーでプロダクトデザイナーの田所沙弓さんにお話を伺った。

「商品」ではなく「工芸品」をつくる意味

もともとbuøyが生まれたきっかけは、テクノラボの社内で始まった「Plas+tech」というプロジェクトだった。プラスチック素材を用いたプロダクトデザインを多く手がける会社としてより美しいプラスチックの素材の使い方を模索するなかで、大量生産素材としてのプラスチックではなく「工芸品」として製造する技術が生まれ、それが現在のbuøyの誕生につながった。

buøyは、海洋ごみとなっているプラスチックを回収し、Plas+techの中で生まれた技術を生かして美しい工芸品にアップサイクルをするプロジェクトだ。海洋プラスチックごみ問題についての議論を深める中で、問題の本質はプラスチックの素材そのものよりも、安易に使い捨てる人間の習慣にあるのではないかという結論に達し、人々のプラスチックに対する意識や見方を変えるためのアイデアとして現在のプロダクトにたどり着いたのだという。

海岸などに捨てられたり漂着したプラスチックごみを、美しいお皿に再生する。

ブランドオーナーの田所さんは、buøyを開発した経緯についてこう話す。

「プラスチックは安っぽいという先入観を持たれている方も多いと思いますが、プラスチックの悪い面だけではなく良い面も知ってもらったうえで、今後どのように付き合っていくかを判断してほしいと思っていました。そのため、プラスチックの特徴を活かしたプロダクトは何かを考え、工芸品に見えるプロダクトづくりが始まりました。」

左・林光邦さん、右:田所沙弓さん

大量生産された安価で同質な「商品」としてのプラスチックでは、安易に捨ててしまうという行動を変えるのは難しい。だからこそ、一つ一つ色もデザインも違う一点ものの「工芸品」としてつくることで、プラスチックに対する見方を変えてほしい。それが田所さんの考えだ。

buøyを生んだイノベーションの鍵は「温故知新」

buøyに活用されるプラスチックごみは、代表の林さんや社員の皆さんが逗子海岸などで自ら拾い集めたものだという。海岸に落ちたプラゴミは劣化が激しく汚れもついており、色も素材もばらばらだ。それらを美しい工芸品にアップサイクルするのは簡単ではない。

テクノラボはこの加工技術を特許申請しているが、林さんは技術的な課題を克服するためのキーワードとして「温故知新」を挙げる。

「技術は直線的に進化するものではなく、螺旋を描きながら進化していくものなので、30年前、60年前の技術を今のツールで掘り直してみると新しい切り口が見つかります。今では優秀な研究者や学生はAIや情報産業などに行きますが、プラスチックが世の中に出てきた昭和30、40年代は、プラスチックこそが最先端の産業でした。そのため、当時の論文には今見てもどっきりするような内容がたくさん書いてあります。ただ、当時はCADもなければ3Dプリンターもなかったから実現できなかっただけで、やりかけの優れた研究がたくさん残されているのです。」

独自の加工技術で色や素材の異なるプラスチックを一つのプロダクトに成形する。

誕生当時、夢の素材と言われたプラスチック。人々を苦労から解放し、暮らしを豊かにする技術として多くの優秀な研究者がその可能性に夢を膨らませつつも、技術的な制限のなかで実現できなかったたくさんのアイデアたち。テクノラボは、それらのアイデアを現代の技術によって形にすることで、技術革新を起こそうとしている。素材だけではなくアイデアについても眠っている価値を掘り起こし、循環させるという非常にユニークな視点だ。

細分化の時代だからこそ、インテグレーション(統合化)が求められる

モノが溢れ、新たなモノを売るのが難しくなるなか、企業が消費者の需要を喚起し、さらなる収益を上げるために進めたのが、細分化の戦略だ。例えば石鹸などはその典型だろう。かつては石鹸一つで全身を洗っていたが、それを洗顔、ボディーソープ、シャンプー、リンス、コンディショナーと細かく分け、それぞれに特化した機能を磨いていくことで新たな需要を創り出し、市場を作ってきた。こうした流れが現在の大量生産・大量消費・大量廃棄のシステムにつながっている。

林さんは、こうした細分化の時代だからこそ、今後はインテグレーション(統合化)が求められると語る。

「これからは色々と細分化しすぎていたものが統合化していくと思っています。そのため、インテグレーション(統合)の方向に進む技術を探していくというのが現在の弊社の取り組みに一番近いのかなと思います。今の技術は精度を高める方向にベクトルが向くと皆がひたすら精度を磨く方向に走ってしまうのですが、精度を突き詰めると、次は逆にベクトルが向くと思うのです。これまでみんなで必死に精度を追いかけてきたけれど、もうあまり意味がないよねと。」

「例えば、プラスチックの世界ではずっと効率が求められてきました。とにかく早く、安く、同一品質のものを大量につくるという方向にベクトルがどんどん加速していき、そのためにプラスチックを作る金型も、とにかく高性能で高耐久性のものを作りましょうと。一つの商品を作るのにかかっていた時間を50秒から30秒、30秒から20秒に。一回の加工でできるものを4個から8個に、8個から16個にしようと。こうして金型屋はより高い精度で、成形屋はより早く、安くという方向に加速していき、昔は一つ50円かかっていたコップが5銭でできるようになったわけです。でも、その結果何が起こったかというと、安く作れるようになったことでみんなプラスチックを大事にしなくなり、どんどん捨てるようになった。もうプラスチックがお金を払って買いたいものではなくなってしまっているわけですよね。」

「そして、むしろ今はみんな一つのものを大事に使い続けたいという価値観になってきている。一個あたりが高くてもよいし、そこまで精度は良くないけど、一つだけあなたのために作るとか、このチームのために100個だけ作るといった方向のプロダクトが求められるようになっています。しかし、そのための技術はまだ誰も追いかけていません。機能性を求めるのもよいのですが、もっと綺麗で一つ一つ違うもの、プラスチックならではの味があるものを追求していきたいなと。」

「ガラスみたいなプラスチック、大理石みたいなプラスチックを作るという話もありますが、それはガラスや大理石でやればよいわけで、プラスチックでやっても単なるイミテーションで終わってしまいます。すると、作る側としては『プラスチックならではのプロダクトって何だろう?』と常に問いかけられるわけです。だからこそ、大量生産で安く捨てられるものを作るために技術を掘り下げるのではなく、逆方向に走ったほうが社会に必要な技術になるのではないかと。インテグレーションとはこのような感覚です。」

これまではより早く、安く、高性能なプロダクトを作り上げる方向に技術の革新が進んでいたが、その結果、人々はその商品に価値を感じなくなっている。そして、それが大量廃棄や環境の汚染につながっている。だからこそ、技術の向かうベクトルを逆に変えていく必要があるというのが林さんの考えだ。

「シングルユースでモノをつくり、捨てるというのは衛生的にも良いし楽だとも思うのですが、一方でそのモノと過ごした時間というのも大切だったりするわけですよね。長い時間をモノと一緒に過ごせば、いろいろな思い入れも生まれます。今、みんなに必要とされているのはモノじゃなくてそうした時間だと思うので、シングルユースのプロダクトばかりではもったいないと思うのです。」

統一された規格通りのプロダクトよりも、少しぶれがあってもそれが個性となり、オンリーワンになるようなプロダクトのほうが、これからの時代には求められていく。こうした思想は、buøyをあえて「商品」でははく「工芸品」と呼ぶ理由にもつながっている。

問題を知ってもらうきっかけに

林さんは、buøyを通じて現状のプラスチック廃棄の問題を少しでも多くの人に知ってもらいたいと話す。

「これだけプラスチックのゴミが集まっているということを、buøyの活動を通じて知ってもらいたいと思っています。今では大手のメーカーも資金力を活用してプラスチックを回収しており、それはすごく意味がある活動なのですが、それでも未だに道端や道路の植え込みを見ればプラゴミやペットボトルが捨てられていて、みんな無責任というか、次のことまで考えられなくなっていると感じます。」

「だからこそ、buøyのようなものがあり、それがゴミ拾いしたプラスチックからできていると知ってもらう。そしてそのゴミはどこから来ているのだろうと考えてもらうことで、『捨てるのはやめようかな』といった気持ちにつながるのかなと。お説教をするのではなく、そうしたつながりを意識してもらえるようになれば、資金力はなくても活動の意義はあるのかなと思います。」

こう語る林さんの背景にあるのは、長年にわたり関わってきたプラスチックという素材に対する純粋な思いだ。

「もともと(buøyが生まれるきっかけとなった)『Plas+tec』が始まった理由は、やはりプラスチックという素材に対する思い入れがあるからです。プラスチックという素材は鉄や石などとは違い唯一人間が作った素材で、歴史も圧倒的に浅いのです。比較的歴史が浅い鉄ですら、紀元前3000年前にはすでに使われていることを考えると、まだ100年に満たない歴史しかないプラスチックは、やはりどう使ってよいか分からないし、使い方を間違えてしまうということもあると思うのです。」

「だからこそ、プラスチックが正しく使われるようにするために、今この産業のバトンをもらっている自分はどのように次の世代にバトンを渡していけばよいのかを考えたい。プラスチックの使われ方というものをもう一度考え直していくきっかけになるようなプロジェクトになればよいなと思っています。」

プラスチックは悪者か?

素材としての歴史が浅いプラスチックだからこそ、私たち人間がその使い方を間違えてしまうこともある。だからこそ、次の世代のためにも正しい使われ方を提示していきたい。長年にわたりプラスチックと向き合ってきた林さんの言葉には重みがある。

レジ袋の廃止など脱プラスチックの流れが進み、その「使い方」というよりもプラスチック素材そのものが「悪」と捉えられかねないような昨今の風潮について、林さんはどのように考えているのだろうか。

「僕たちは今までプラスチックを使いすぎていたと思うので、揺り戻しがあるのは当たり前だと思います。一方で、この揺り戻し自体が自分たちの首を絞めることになってしまわないかというのが純粋な懸念です。」

「例えば豆腐や肉のパッケージ、医療機器のパッケージなどは衛生的に必要なものです。昔のようにお椀でお豆腐をもらいに行くという世界は確かに美しいのですが、かつては大家族で暮らしていた老人もいまは一人暮らしをしていたりするので、その方々がお椀を持って豆腐をもらいにいけるかという問題があります。また、大家族ではないので消費スピードがとても遅く、小分けのパッケージになっていないものを買ってきて最後まで衛生的に食べられるかなども考える必要があります。医療用の薬についても、光にあたって劣化してしまうと薬の機能が果たせなくなりますし、実はこうした影響はみんなが思っている以上に大きいわけです。」

「でも、こうしたことは普通に暮らしている人にとってはほとんど気にならないので、このまま脱プラに突っ走ってしまったときに、自分たちの首を絞めることにならないかなと。たしかに使い捨てのプラスチックは多すぎるので、それは改めるべきですが、プラスチックはもともと人類を幸せにするために作ったものなのだから、幸せになるところまで切り捨ててしまうと、それは人間としてまずいのではないかなと。」

脱プラスチックの流れそのものは間違っていないが、プラスチックによって支えられているものや、実現できている幸せもある。そうした部分までそぎ落としてしまわないように、冷静にベストな選択をしていくことが重要なのだ。

「プラスチックの問題はすぐに答えが出るものではありませんが、減らそうという流れ自体はあるべきだと思いますし、やはりシングルユースではなくマルチユース、できれば長い時間一緒に使うといった方向に目が向いていけばすごくよいなと思います。」

もっと長い目線で「循環」を考える必要がある

中国が2018年にプラスチックごみの輸入を禁止して以降、日本でも廃棄プラスチックの処理が大きな課題となっている。こうした背景もあり、昨今では世界中でプラスチックのサーキュラーエコノミー(循環経済)への移行が叫ばれているが、林さんはこの循環についても、より長いスパンで考えることが大事だと説明する。

「長年プラスチック業界にいるのですが、30年前にも現在のようなプラスチックのリサイクルが流行ったことがあり、ペットボトルの回収の仕組みなどは当時すでに確立していました。今ではペットボトルは透明ですが、これは30年前ぐらいにペットボトルが一気に普及したときに、リサイクルをするときに色をつけてしまうと回収・再生ができないから透明にしようと業界内で合意したからです。そして、色がつけられないからシュリンクフィルムを上に合わせて、それを剥せばリサイクルできるという仕組みができて、当時はペットボトルを粉砕して新しいペットボトルやいろんなモノを作るプラントもたくさん動き始めていました。」

「しかし、それらのプラントは今やほとんど動いていません。なぜかというと、中国が全てごみとして買ってしまったからです。それまではしっかりと分別して綺麗なものと汚いものを分けないと再生できないという話をしていたのに、中国は、どうせ燃やすだけだから汚れがついていても色がバラバラでもなんでもよいと言って、日本のプラントが綺麗なプラスチックを30円で買い取っているところを、汚いまま35円で買っていくわけですね。」

「そして、日本のプラントは全て潰れてしまったわけですが、逆に今では中国が非常に優れたプラスチックの再生プラントをたくさん作っています。中国のプラスチックの展示会に行けば、世界最先端のプラスチック再生機器が並んでいて、ドイツよりも豊富です。しかし、これからインドがさらに伸びると、中国のそうしたプラントが残るかどうかも怪しい。インドの次はアフリカかも知れません。また歴史が繰り返される可能性があるわけです。だから、もう少し長いスパンで循環を考えるようにしないと、20年、30年スパンで同じことが繰り返されてしまう可能性もあるなと。」

いくら持続可能な循環型のテクノロジーが生まれたとしても、それよりも経済合理的な選択肢があると、そちらに資源が流れてしまい、本質的な問題解決にはならない。真の意味で循環を実現させるためには、より長いスパンで考えていく必要があるのだ。

社会に必要とされることをする

プラスチックの循環を考えるときも、本当に解決の方向に向かっているかを長期的な目線から考える必要がある。そう考える林さんは、プラスチックを扱う企業として今後の事業展開をどのように考えているのだろうか。最後に訊いてみた。

「すごく難しいのですが、結局分かったことは、何をするにも社会で受け入れられる必要があるということです。人も会社も、やはり社会に必要とされることをしなければいけない。今は循環型社会やエシカルといったことをみんなが立ち止まって考えるようになっていて、我々のような素材業界の人、IT業界の人、サービス業の人など様々な業界の人がどうしようと考えていますよね。それぞれの専門の立場から答えを出し、しばらくするとまた違う課題が出てきて、どうしようと考えることを繰り返していくわけです。だから、僕たちはプラスチックという産業のなかで、今の社会に求められるように自分たちの役割をしっかりと果たして、次の世代にバトンタッチしていきたいですね。」

取材後記

海洋プラスチックごみを原材料とした美しい工芸品、「buøy」。その背景には、長年プラスチックのモノづくりに携わるプロフェッショナルとしての深い哲学と、素材に対する強い思いやりがあった。田所さんと林さんの話を聞いて感じたのは、やはりプラスチックをめぐる本質的な問題は素材そのものではなくその使い方にあるという点だ。

不要な使い捨てプラスチックの使用を減らすことは必要だが、プラスチックそのものを悪者と捉えてしまうと、課題解決から遠ざかってしまう。

プラスチックの原料となる化石燃料は、数十億年という長い時間をかけて植物や動物、プランクトンの死骸などが積み重なりできたものだ。人工物の象徴のように扱われるプラスチックも、元々は100%自然資源からできている。しかし、出来上がるのに数十億年の時間がかかる資源を、一度使っただけで捨ててしまっては、持続可能な仕組みが実現できるはずはない。

長い時間をかけて地下に蓄積された「過去の炭素」を使うのではなく、植物や海藻など地上にある「現在の炭素」を使う。すでに地下から掘り起こし、地上に拡散してしまった炭素をもう一度空気中から吸収し、再活用する。こうした技術革新により素材そのものの由来を変えていくことは非常に大事だが、一方で、私たち一人一人がプラスチックという素材の時間軸に思いを馳せながら大切に使っていくことも、それと同じぐらい重要だ。

身の回りに溢れているがためについつい忘れがちだが、本当は非常に貴重で価値のある資源、プラスチック。その価値を正しく理解し、どのように取り扱っていくか。それを考え、行動に移すのが、林さんの言う私たちの世代に課せられた役割だ。

【参照サイト】buøy

【参照サイト】株式会社テクノラボ

【関連記事】タイ現地レポート:脱プラスチックは本当に正しい?プラスチックの可能性について考える

【関連イベント】横浜のサーキュラーエコノミーを推進する学習プログラムを開催中

(今回取材したお二人には、第7回の2021年2月18日にご登壇いただきます)