「ポテトチップスを食べて、コーラを飲むのって幸せじゃないですか?」「メンヘラや依存って、本当に悪いのでしょうか?」

そんな言葉を口にするのは、ソシオロジーアートユニット「Katharsis.(カタルシス)」の駄々(だだ)さんと慈々(じじ)さん。それぞれ、自らを「アナーキズムアーティスト」「ファンタジズムアーティスト」と名乗る2人は、アートを通して、私たちが当たり前と思っている通念に対して「本当に?」と問いかけている。

左が駄々さん、右が慈々さん

「たとえば、人が対立したり争ったりするとき、多くの場合、『これは正しい、それは正しくない』というように、いわゆる“善”とされるものと“悪”とされるものが混在していると思います。ただ、善とされるものを常に追求していくことが生きやすいかと言われると、そうではない気がしているんです」

「世の中って白一色だと生き苦しくなることもあると思っていて。善だけでなく、どちらかというとタブー視されがちな、罵詈雑言や嫉妬、苦しみや悩み、怒りといったネガティブな感情を全部含めた“ありのまま”を受け入れていくことも大事なのではないでしょうか」

作品を通して、「当たり前」とされる価値観に疑問を呈し、人々の固定観念を壊していく。そんな方法で人々に訴えかけるカタルシスの2人に、活動を始めたきっかけや、2022年5月に東京・池袋にて行われたアートイベント「婚葬式」のことなどを伺った。

話者プロフィール:駄々さん

Creative Director。中高の不登校を経験後、学生時代1000人以上の学生・若手社会人にカウンセリング/コーチングを提供し人を”救う”ことの無意味さを知る。一般社団法人Foraにて「心に抱く疑問を問いとして具現化する」探究学習の手法を開発・書籍執筆を手がけたのち独立。日経ソーシャルビジネスコンテスト、株式会社DIP主催のビジネスコンテストでの最優秀賞受賞など、数多くの受賞・採択経験を持つ。

話者プロフィール:慈々さん

テーマパークやプロ野球というエンターテインメントの第一線で、エンターテイナーとして活躍。のち、自らの身体の動きや表情を用いた表現方法から、グラフィックやムービーを用いた表現方法へ転向を果たす。数字やひらがなに色を感じる共感覚を持つことや、日々の生活を助けてくれる妖精さんがそばについていてくれていること、また統合失調症からくる自身を罵倒する幻聴が小さい頃から聞こえる、という常人とは違う狂った世界の中で生きているひと。幻覚、幻想を異端として退けるのではなく、むしろ慈しみ、その世界へ人々を誘う。

“感情の排せつ”ができる場所をつくりたかった

「カタルシスの活動の根底には、『人の醜い部分を含めたすべての感情をさらけ出し、“心の便秘”を洗い流すこと』という考え方があります」

駄々さんはそのように話し、次のように続けた。

「“Katharsis”という言葉は、ギリシャの言葉で、演劇の世界において『人の悲劇や自分が普段感じられないような出来事に感情が融解する』という意味があります。その語源をさらに辿ると『排せつ』という意味があり、古代ギリシャの哲学者であるアリストテレスは、かつて『感情の排せつ』という言葉を使いました。僕たちも、そんな『感情の排せつ』ができる場所をつくりたいと思ったんです」

そんなカタルシスが立ち上がったのは、約一年前のこと。教育の現場に携わってきた駄々さんの経験が背景にあったという。

「活動を始める前までは、キャリア教育やコミュニティ活動、探求学習など、教育に関する活動に取り組んできました。カウンセラーとして人から相談を受ける機会も多かったのですが、そのように“啓発する側”として色々な人と接するなかで、次第に『人を癒すことの無意味さや虚無』を感じるようになったんです」

駄々さん

「“良い”学校に行き、“良い”仕事に就くことが幸せであり理想とされていた少し前と比べると、今はかなり自由な生き方が許されていると思います。しかし、それによって生きづらさから解放された人がいる一方、『自由』や『自分らしさ』という新たな指標のもとで、悩んだりもがいていたりしている人がいると気付いたんです」

カウンセリングの場などで誰かの相談にのるとき、「ありのままになれない」「やりたいことがないのが辛い」という言葉を聞くことが少なくなかったという駄々さん。そのときに感じたのが、「そもそも、世の中に是(正しい)とされる概念がなければ、そうした悩み自体が存在しないのではないか」ということだったそう。つまり、「自分らしさがある=良いこと」という通説こそが、人々を苦しめうると気付いたというのだ。

「たとえば『“自分らしい”生き方をしている人はどのような人をイメージしますか?』と尋ねると、多くの人が、いわゆる“丁寧な暮らし”をしている人、地方に移住してリモートワークをしながら暮らしている人、クリエイティブな表現活動をしている人などを挙げます。本来、“自由”や“自分らしさ”という言葉から連想されるものは多様であるはずなのに、そのイメージは多くの人にとって、『なんとなく同じ』になっている。そう考えたとき、人々が思い描く自由とは、結局社会によって“つくられたもの”だと感じたんです」

何かしらのベクトルに基づいて行動する限り、結局人は心から自由になれず、生きづらさから逃れられないのではないか──そう感じた駄々さんは、「今の社会でタブー視されやすい感情や、世の中において価値がない、醜い、汚いとされるものにも光を当てて生きていきたい」と思うようになったという。

「この世界において、善とされているモノの反対側には、解放されていないけれど人間として大事なことがあると思うんです。たとえば、人が怒ることや嫉妬すること、堕落することなど、『人間が人間たるゆえに弱いこと』をそのままに表現できたら、もっと人は生きやすくなるのでは……と思ったんです」

結婚とは、新たな自分へと生まれ変わること

“善”とされているモノを無批判に追い求めるのではなく、「本当にそうだろうか?」と問いかけて一旦すべて解体する。そうした駄々さんの想いに共鳴し、共に活動を始めたのが慈々さんだ。ウェブデザイナーや空間づくりなどを行う慈々さんは、もともと幼い頃からダンスや絵、モノづくりといった「言葉以外での表現」が得意だったそう。それと同時に、生まれ育った家庭環境から、人一倍「愛されたい、愛されるような人間でなければならない」という想いが強く、そうなるために自分自身をコントロールし、演技をしてきたという。

慈々さん

そんななか、慈々さんが駄々さんと出会い、これまで愛されるために使っていた表現力を外に向けて出せるようになった。それからパートナーとなった二人が「結婚式を挙げる」となったとき、思いついたのが結婚式と葬式を組み合わせた「婚葬式」だった。駄々さんは、その経緯をこう話す。

「結婚式と葬式を組み合わせようと思ったきっかけには、僕が昔から考えてきた『感情労働』というテーマがあります。感情労働(※)とは、仕事上の必要性に応じて、自らの感情を適切にコントロールすることを指す言葉なのですが、それに関して、昔からある議論がありました。それが、『結婚式や葬式という場などにおいて、感情の表出が規定されている』ということです」

「たとえば、葬式の場で親族が亡くなったときに、自分があまり悲しんでなさそうに振る舞っていたら怒られる、もしくは少なくとも良いイメージは周りに与えないですよね。本来は私たち一人ひとり、感情の表出や感じ方は自由であって良いはずなのに、それが実際のところ決められてしまっている。それっておかしいよね、という古典的な議論がありました」

そこで、あえて喜びと悲しみという真逆の感情が出るであろう結婚式と葬式を混ぜてみたら、人はどのような表情や感情を表出するのだろう──そんな社会実験をやったら面白いのではないかと考え、企画されたのが婚葬式だった。

婚葬式

「また、僕たちは結婚が、『新たな自分へと生まれ変わること』だと考えていて。なので、結婚式はこれまでの自分の死と新たな自分への生まれ変わりの儀式だと思ったんです。そういう意味でも、葬式と結婚式を合わせた『婚葬式』をやろうと思いました」

建物の一階は、結婚前の2人が表現された「過去の間(走馬灯の間)」。ここでは、それぞれが幼少期や学生時代に抱えていたトラウマなど、様々な想いが表現されている。

駄々さんが表現した「過去の間」

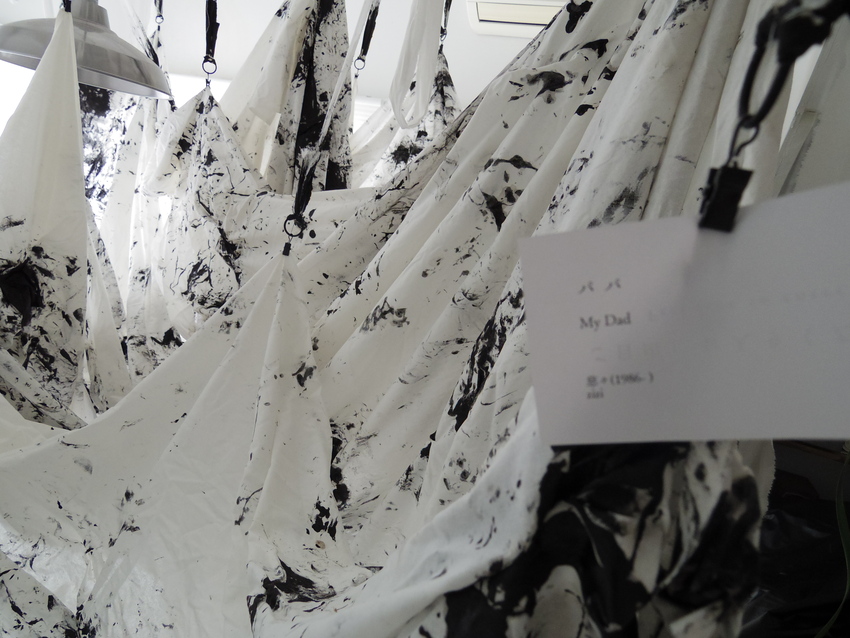

「たとえば、僕の両親は、お金があること=愛と考えている人でした。そうした環境で育つなかで、それは僕が欲しているモノではないと思っていたので、今回それを心象風景で表現しました。慈々さんは父親に捨てられた過去のトラウマを大きな布を使って表現しています」

慈々さんが表現した「過去の間」

一方、2階は、結婚を通じて生まれ変わった2人が思い描くそれぞれの「理想空間」が表現されている。

「人って、他の人との関係性の中で自己や人格がある気がしていて。そう考えると、結婚は人格や自己が生まれ変わるときだと思うんです。その生まれ変わりのはざまのタイミングに、私たちはどういう理想空間があるんだろうと考え、それぞれにとって居心地の良い空間を表現しました。ここは僕たちにとってのカタルシス、つまり自分自身のすべての感情を解放した場所なんです」

結婚後の「理想空間」の間

世界に堂々と反発することで、救われる人がいるかもしれない

人々が当たり前だと思っていることや社会で良いとされていることに対し、一度「待った」をかけて問いかける。たとえネガティブなものであっても、ありのままの感情を出すことに価値を見出す──そんな人間や物事の本質について考えさせるきっかけを与えている2人は、今後どのような活動に挑戦したいのだろうか。

「この世界では、裏アカウントで誹謗中傷したり、人に対してうっぷんを吐き出したりする人がいます。おそらく、妬みや憎しみの中で生きている人がいる限り、そうしたことがなくなることはないでしょう。ならば、愚痴をもっとポップに、公の場で正々堂々と言えれば、言った人はすっきりした気持ちになり、陰湿な誹謗中傷は少なくなるかもしれません。そう考えて今、カラオケと愚痴を組み合わせた『グチカラ』というイベントを企画しています。今カラオケ会社とタイアップできないか交渉しているところですね」

「僕たちの活動を応援してくれている人のなかには、新しい自己実現や自分らしさの世界、現代社会の縛りに疲れた、どこにも居場所がないという人が少なくありません。そうした人たちにとって、心の中で思っていても口に出しては言えない、ちょっと過激なことを言葉にし、世界に堂々と反発している私たちのような人間が、もしかしたら救いになっているのかもしれません」

「だとしたら、僕たちのような人間が世界に一人くらいいてもいいのではないかと思っています」

編集後記

いま、この世の中に流れている情報やニュースのほとんどは、おそらく私たちに何かを伝えようとしている。その何かとは、直接的には言わなくても、多くの場合「こうした方が良い」「こうあるべき」という社会規範のようなものである。そして、それらはあたかも「一般常識」の様相を呈して、私たちの目の前に現れる。

たとえば、「環境汚染が深刻なのでプラスチックを削減しましょう」「インクルーシブな社会のために企業は多様性を認めましょう」といったように、聞く限り“大事そう”で、皆が取り組むべきであろう事柄はたくさんある。そうした言葉にわざわざ「なぜ」という疑問を投げかけ、疑ってかかる人は少ないだろう。

だが、そのようないわゆる“耳触りの良い”言葉を見聞きしたとき、ただ無批判に受け入れるのではなく、一度立ち止まってみる。そして、「なぜ私は、僕はそれをするのか?」「本当に大事なのか?」と自分に問いかけてみることは、本質的に大切なことのように感じる。

属性だけでカテゴライズできない、固有名詞を持った個人が77億人も生きているこの世界で、本当の多様性を認めることは難しい。だけど、自分や他者の素直な感情を認めてあげることができれば、少しでも多くの人にとって生きやすく、もっと多様で自由な社会になるような気がする。この取材を通して、そんなことを思った。

※1 正確に言うと、感情規制と言われる。

【参照サイト】Katharsis.