IDEAS FOR GOOD編集部では、オランダ大使館主催(共催:ハーチ株式会社、株式会社ジャパングレーライン)のもと、日蘭の気候変動対応・循環経済の連携推進に向けた二国間交流の一環として6月19日から22日にかけてオランダの三都市(ハーグ・ロッテルダム・アムステルダム)にて行われた循環経済視察・交流プログラムに参加してきた。今回は、前編に続いてプログラムレポートの後編をお届けする。

アムステルダム市の廃棄物処理を担う「AEBアムステルダム」

視察二日目の午後に訪れたのは、アムステルダム市の廃棄物処理を担うAEBアムステルダムだ。同社の歴史は20世初頭に遡る。都市の拡大に伴い深刻な廃棄物問題に直面したアムステルダムでは、廃棄物焼却工場である Vuilverbranding Amsterdam Noord が解決策を提供していたが、廃棄物処理量の増加に伴い、2014年にAEB(Afval Energie Bedrijf:廃棄物エネルギー会社)として独立。

現在では欧州最大規模の廃棄物処理工場の一つとして毎月140万トンの廃棄物を処理しており、アムステルダム市民の生活を支えている。

AEB アムステルダム

同社の事業は大きく廃棄物処理、エネルギー、原材料供給の3つだ。自治体や廃棄物収集会社に対しては廃棄物の分別サービスを提供するとともに、廃棄物の焼却により生み出されるエネルギーのうち、熱は地域の熱供給システムを通じてアムステルダム北部の30,000世帯の暖房となり、電気は電力会社に送られ、蒸気は地元の企業にも供給されている。そして分別により取り除かれたプラスチック、紙、金属と焼却灰は資源としてリサイクル企業に提供される。この3つが同社の収益源となっている。

また、同社の焼却ラインは全部で6つあり、うち2つの近代的なHRC(Hoog Rendement Centrale:High Efficiency Center)では、プラントから排出される480,000トンのCO2が全て回収されているとのことだ。

Michel Fréquin氏 -CEO AEB Amsterdam

分別・焼却処理をモニタリングしている職員の方によると、最近では循環経済に取り組むメーカーらが自社の製品が最終的な廃棄物処理の過程でどのような課題を抱えるのかを理解したうえでパッケージの素材選択や設計に活かそうと、AEBの施設見学に訪れることもあるという。メーカーとリサイクラーが情報を共有することで共に循環型システムの構築を目指しているのだ。

AEBでは実際の焼却・分別プロセスも見学したが、印象的だったのは分別をめぐる考え方の違いだ。日本では自治体によりルールが異なるものの、基本的には市民が資源ごとに細かく分別を行い、廃棄物収集会社が収集する際には一定程度ゴミの分別が行われていることが前提となっている。

一方で、アムステルダム市にも分別ルールはあるものの、例えばPMD(プラスチック・缶類・紙パック)が一つのカテゴリになっているなど、日本ほど細かい分別は求められておらず、市民ではなくAEBが焼却プロセスを通じて分別を担う形となっている。

分別が後工程になることで再資源化の効率が下がるのではという疑問も沸いたものの、その理由を聞いてみると、「家庭側で分別をすると、分別した廃棄物ごとに回収を行う必要があるが、そのぶんの輸送により増えるCO2や市内の交通インフラの問題などもあり、環境、経済面においてAEBが分別を担うほうが合理的だから」という回答が返ってきた。

オランダの循環経済においては、常にこの「合理性」という視点が伴っている。同時期にアムステルダムを視察していた企業の方と情報共有を行った際、オランダにおける “ (Design out)Waste”は「廃棄物(をなくす)」というより「無駄(をなくす)」と訳すほうが理解しやすいかもしれないという話が出たが、AEBの取り組みもその視点で捉えると腑に落ちる。

一方で、Waste to Energy(廃棄物エネルギー回収)施設は運転のために常に廃棄物を必要とし続けるため、廃棄物削減というインセンティブが働かない「リニアシステム・ロックイン(直線経済からの移行が困難な状態)」だという見方もある。AEBアムステルダムは、現在英国やイタリアからも廃棄物を受け入れているそうだ。

また、 循環経済への移行に向けては市民の意識向上やそのための教育が重要だと言われるなか、改めて日本で暮らす市民の日常的な分別習慣の潜在的な経済価値を実感したのも事実だ。

循環経済においては廃棄物の再資源化ではなくそもそも廃棄物が出ないデザインが優先されるため、分別だけに頼るのでは本質的なシステム移行にはつながらないものの、「混ぜればごみ、分ければ資源」と言われるように日本の市民が秘めた循環経済における素材サプライヤーとしてのポテンシャルは高いかもしれないと感じた。

地球と人間との関係性を問い直す「RAU Architects」

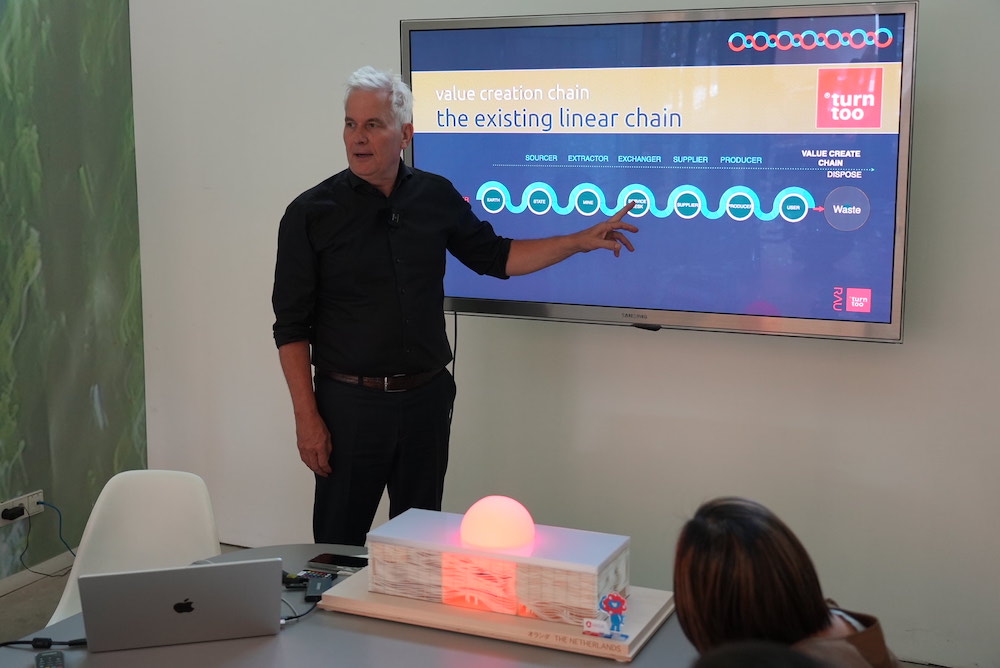

最終日に訪問したのは、サステナビリティ・循環経済分野の世界を代表するイノベーターであり思想家でもある建築家・Thomas Rau氏が率いる建築事務所、RAU Architects だ。

RAU Architectsのオフィス外観

Rau氏は循環型ビジネスモデルの代表例として取り上げられることが多いフィリップス社の Light as a Service(サービスとしての照明)、素材と人間との全く新しい関係性を提案する Material as a Service(サービスとしての素材)、循環型建築の分野において注目されている Material Passport(マテリアル・パスポート)などの革新的なアイデアを作り出してきた。

Thomas Rau氏 – RAU Architects

RAU Architects はサーキュラー建築の代表事例の一つ、オランダ・Triodos Bank(トリオドス銀行)の新社屋を手がけたほか、2025年大阪万博のオランダパビリオンの設計も手がける。

「問題なのは、私たちの態度と考え方にあり、変えるべきは気候ではなくマインドだ。サーキュラリティ(循環性)とは、人類と地球との新しい愛ある関係を作り直すことと言えるだろう。私たち人間は地球にとっての『ホスト』ではなく『ゲスト』であり、ゲストであるという認識からあらゆることを整え直す必要があるのだ。」

「誰も生きたまま世界を離れることはできない。私たちの存在は一時的なものであり、それは全てのニーズが一時的だという意味だ。建築物も3日であれ、3年であれ、300年であれ、一時的なニーズの集合体なのだ。ただし、その一時的なニーズのために行われる意思決定は、恒久的な結果をもたらしてしまう。大事なことは、一時的なニーズのための決定がどのような恒久的結果をもたらすのかを自覚することだ。」

Rau氏の話は、私たち人間という存在の認識について再考を促すところから始まった。プレゼンテーションの全てが心に響く内容だったが、同氏の話の中でも循環経済システムを作り上げていく上で特に重要だと感じた点を3つご紹介する。

一つ目は「所有と責任の場所を揃える」という視点だ。同氏は、所有と責任が違う場所にあるからこそ、誰もが責任を取らずに問題が起こっていると説明する。その具体的な解決策の事例として挙げられたのが、同氏がフィリップス社と連携してオランダのスキポール空港に導入したLight as a Serviceというシステムだ。

技術革新により電球の寿命を伸ばせば伸ばすほど新たな電球が売れなくなることに気づいた電球メーカーらは、1924年に「1,000時間で切れる電球を作る」という業界内の合意を行った。これは世界で最初の記録されている「Planned Obsolesce(計画的陳腐化)」として知られている。集まった企業らは事業のために「解決策」ではなく「問題」を売ると決めたのだ。

スキポール空港の新しいラウンジの設計を手掛けていたRau氏は、空港の改修サイクルとなる15年間・125,000時間ラウンジを照らす明かりを必要としていた。しかし、市場にはそれだけの時間継続して使用できる照明は存在しない。

そこで、同氏はフィリップス社に対し、「私たちが欲しいのは『明かり』だ。明かりを提供するのに必要なのが電気なのか、ワインかコーヒーか紅茶なのかは気にしない。もし明かりの提供に電気が必要なのであれば、その費用はフィリップスが支払うべきだ」と説明した。

その結果、フィリップス社はいつかは切れてしまう照明を「売る」のではなく、12万5,000時間分の「明かり」を「サービスとして提供する(Pay per Lux)」ことにした。照明システムの所有権とその稼働に必要な光熱費の請求をいずれもフィリップス社が持つことにしたのだ。

結果として、同社には照明システムの長寿命化と光熱費を節約する経済インセンティブが生まれ、スキポール空港には電気代を3割節約できる高効率な照明システムが提供されることになった。このように所有と責任の場所を揃えることで環境に良い意思決定と経済に良い意思決定を整合させた点にコンセプトの革新性がある。

二つ目は、「名前を与えることで廃棄物は価値になる」という点だ。Rau氏は「Waste is the material without identity(廃棄物とは、アイデンティティを持たない素材のことだ)」であり、「本来は活用されるはずの素材がアイデンティティを与えられないまま廃棄物として認識され、焼却場で焼却処分されるのは、素材にとっての火葬場だ」と説明した。

一つ一つに名前がつけられると、それは限定品となり、価値が生まれる。そう考えたRau氏が Cadaster(土地台帳)に着想を得て開発したのが、建造物に使用されるあらゆる素材のアイデンティティを「マテリアル・パスポート」として登録できるオンラインプラットフォーム「Madaster」だ。

素材にパスポートを付与することで、建造物の解体時に素材が再利用される可能性を高め、建造物を一時的な素材保管のための銀行(Building as Material Banks:素材銀行としての建造物)に転換することができる。

あらゆる建造物のマテリアルパスポートがMadasterのプラットフォームに登録されるようになれば、将来的には解体される建造物と新たに建築される建造物との間で素材の取引(マテリアル・エクスチェンジ)ができるようになり、全く新たな市場が誕生することになる。

これらも、全ては「一時的」であるというRau氏の発想から生まれた革新的なアイデアだ。現在Madasterはオランダ、ドイツ、ベルギー、オーストリア、スイス、ノルウェーへと展開を広げており、日本における展開も模索しているという。

そして最後は、「自分にとってのジェットコースター職人を見つける」という話だ。Rau氏は、3日間限定で解体予定の建造物において鉄を使った屋根を作るにあたり、できる限り少ない材料で屋根を完成させる方法を模索していたという。そこでRau氏が頼ったのは、鉄を売れば売るほど儲かるビジネスを展開している鉄鋼会社ではなく、ジェットコースターの設計職人だった。

ジェットコースターの職人は、使用する鉄が1kg増えるたびにコストが増えるため、いかに少ない鉄で安全な構造を作り上げるかを熟知しているのだ。職人は最初「私は鉄鋼会社ではありません」と手伝うことを躊躇ったものの、Rau氏が「水平のジェットコースターを作って欲しい。私はそれを屋根と呼ぼう」と説得し、結果として鉄を30%も節約した屋根が出来上がったという。

「このエピソードからお伝えできることは、『あなたにとってのジェットコースター職人は誰ですか?』ということです。それは恐らく従来のパートナーではなく、新しいパートナーでしょう」。Rau氏はそう語り、発想を転換することの重要性を訴えた。

私たちは一時的に地球に存在しているだけのゲストとして、最初から限定されている地球の資源をどこかからどこかに移動させ、何かを作ったり建てたりしているだけに過ぎない。そう考えると、私たち人間ができることは、あくまで創造ではなく編集である。Rau氏からは、循環という概念を軸に人間と自然のあり方を根本から問い直すヒントをいただいた。

サーキュラーオフィスデザインファーム「Furnify」

最後の訪問先は、アムステルダムのサーキュラー建築における新たなホットスポットとなっているDB55だ。同施設は、建築・デザインスタジオのD/DOCKと、その一員であるサーキュラー空間デザインファームのFurnifyが手がけた建造物で、元々倉庫だったスペースを徹底した循環型調達によりリノベーションし、オフィスとレストラン、イベントスペースも兼ね備えた複合施設となっている。

DB55の内観

当日は、Furnify(ファーニファイ)の一員でもあり、アムステルダムの循環経済に関わる人々のネットワーク、Circular Economy Club AmsterdamのファウンダーでもあるJanina Nieper氏に、DB55とFurnifyの取り組みを伺った。

Janina Nieper氏 – Architect & Business Developer at Furnify

Founder of Circular Economy Club Amsterdam

Furnifyでは、クライアントから循環型の空間作りの依頼を受けると、まずは既に存在している活用可能な素材を洗い出したインベントリリストを作成し、その上で空間デザインのムードボードを作成、イメージを共有したら倉庫に行って再利用する素材や家具を決め、最終的にデザインを決めて調達をするという流れで空間を仕上げていく。既にあるものを活用することを前提にイメージを作り上げていく点がポイントだ。

また、Furnifyの親会社となるD/DOCKは、空間設計以外にも、ホテルの未利用スペースとリモートワークスペースを探しているビジネスパーソンとマッチングするプラットフォーム「MEOW」や、1〜6ヶ月程度の滞在が可能なコリビング型ホテルの「The City Resident」なども手がけているほか、空間設計だけではなく家具のリペアやリファービッシュ、アップサイクルなど、循環経済におけるあらゆるソリューションを提供できる体制を整えている。こうした多様な複数のブランドを展開することも、エコシステム全体として循環を実現する上で役に立っているそうだ。

DB55の内観

視察ツアーの最後は、Circular Economy Club Amsterdam のJanina氏の声がけで集まった現地の循環経済専門家らとの交流を楽しんだ。

アムステルダムの循環経済プロフェッショナルの方々との交流会

編集後記

4日間という短い時間ではあったが、上記でご紹介した以外にもオランダ、アムステルダムで活躍する多くの循環経済分野のプロフェッショナルやデザイナーらとの交流を得て感じたことは、物事を新しい視点から捉え直す発想とクリエイティビティの重要性だ。

今回の視察だけでも、温水プールをオフィスとして使う、他社の実験室から出る廃棄物を活用してビールを作る、室内のCO2を藻の餌にして食料になるタンパク質をつくる、電気代を照明メーカーに負担してもらう、ジェットコースター職人に屋根を作ってもらうなど、なかなか思いつかない斬新な発想に出会う機会が多かった。

オランダに溢れるこれらのクリエイティビティの源泉は一体どこにあるのだろうか。その一つは、限られた資源と土地の中で価値を生み出す必要があるという同国の「制約」だろう。そして、まさに気候変動や生物多様性の喪失など地球の限界に直面する時代は「制約の時代」だ。だからこそ、オランダのように「制約を発明の母」と捉え、一人一人が創造性を発揮していくことが重要だと感じた。

一方で、視察を通じて感じた日本ならでは循環経済推進ポテンシャルの一つとして、丁寧なゴミの分別やゴミの持ち帰りなどに代表される、市民が自然と身につけている行動習慣を挙げておきたい。

オランダ・アムステルダム市の循環経済戦略にも採用されている「ドーナツ経済」という概念の生みの親となる英国の経済学者・ケイト・ラワース氏は、「Economy(経済)」とは「Market(市場)」「Household(家計)」「States(国家)」「Commons(公共財)」の4つから成り立つものだとしたうえで、経済を「市場」だけではなくこの4つの供給主体の価値の総和として捉える必要性を唱えている。

循環経済も「市場」だけを見るのではなく家庭内のごみ分別のような再生産労働や、地域のためのコモンズなども含めた全体の活動として捉え、市場の効率的なシステムを裏で支えている残りの3つの領域に正しく価値を振り分けることができるようになれば、すでに文化と言えるまで浸透している日本の人々の行動習慣が、循環経済の推進ドライバーとなる可能性もある。

そこでヒントになるのが、「消費の多様性ではなく循環(手放し方)の多様性を新たな自己表現の手段にする」という鎌倉市の「リスペクトでつながる『共生アップサイクル社会』共創拠点」が掲げる「循環者」の考え方だ。

人口10万人以上の自治体として日本一のリサイクル率を誇る鎌倉では、分別により回収されたプラスチックなどの資源から3Dプリンティングを活用して地域のための遊具やベンチなどの公共財をつくるという「素材のクラウドファンディング」とも呼べるデザインの実践が行われている。市民が循環の輪に加わることで得られる価値を、市場の中ではなくコモンズの中に還し、可視化するという取り組みだ。

公共ルールを守る力に長けた市民が、しっかりと分別を行うことでまちの中に公共財が増えていき、それらを「私」としての消費者ではなく「公」を担う市民としてみんなで享受する。こうした「市場」における「企業(生産者)」と「消費者」という役割を超えた関係性のデザインの中に、日本らしい循環経済の可能性があるのではないか。それは、言い換えれば人々に責任ある「消費者」としてではなく、責任ある「循環者」としての役割を期待するということでもある。視察を終えて振り返りを行う中で、そんなことを考えていた。

上記に限らず、今後も国を超えた交流を通じてお互いに学び合い、それぞれの強みを認識し合うことで、世界全体の循環に貢献できる日本のあり方を模索していきたいと感じる4日間だった。

最後に、今回の視察プログラムではミッションリーダーを務めた一般社団法人スマートシティ・インスティテュートの専務理事・南雲岳彦氏のもと、日本からはオランダ政府の方針である「多様性と包摂」の概念に沿って大企業、中小企業、スタートアップ、NPO、大学、また首都圏だけではなく地方からなど非常に多様なバックグラウンド・年齢層の参加者が集まったため、視察プログラム参加者同士の議論も密度が高く刺激的であったことも付け加えておきたい。今後、参加者同士らの連携も強化され、日本各地においてさらに循環経済への移行が加速することを期待したい。

【関連記事】循環経済への移行に向けて日本とオランダが学び合えること。日蘭交流プログラムレポート【前編】

【関連記事】【アムステルダム視察レポ】サーキュラーエコノミー先進都市を支える「システム」を問う(Beyond Circularity 2023)

(※ Photo by Masato Sezawa)