もし、ワンストップでリペアやリユースが実践できるお店があったら──そんな願いをかたちにした新しいチャレンジが、2025年3月にオープンした奈良県橿原(かしはら)市の無印良品ではじまった。名付けて「循環基地」。生活雑貨の回収とリユースの取り組みを大々的に始めた初の店舗だ。

なぜ同社は「循環」をキーワードに店舗をつくることしたのか。 世界最大規模の広さを活用して、どんなチャレンジをしようとしているのか。そして、奈良県橿原から世界に向けて発信したいことは何か。今回は、循環推進部の大常寿典さんと、無印良品 イオンモール橿原 店長の下田裕さん、そして同店のリペア工房で教育を担当する循環推進部の春名篤史さんに話を聞いた。

大常 寿典(株式会社良品計画 循環推進部 循環推進課 課長)

商社と素材メーカーで繊維の素材開発、縫製品事業、グローバル SCMを経て、2021年株式会社良品計画入社。衣服雑貨部、産地開発部では インナーとアパレルの素材開発と衣服リユース担当課長を経て24年8月より現職。生活雑貨リユース、わけあり品、古家具を中心にReMUJIを推進している。

商社と素材メーカーで繊維の素材開発、縫製品事業、グローバル SCMを経て、2021年株式会社良品計画入社。衣服雑貨部、産地開発部では インナーとアパレルの素材開発と衣服リユース担当課長を経て24年8月より現職。生活雑貨リユース、わけあり品、古家具を中心にReMUJIを推進している。

春名 篤史(株式会社良品計画 循環推進部 循環推進課)

飛騨高山で木工を学んだ後、デザイン事務所、生活用品メーカーでの商品開発を経て、2010年株式会社良品計画入社。生活雑貨部ファニチャー課にて生産管理、MD、設計開発を経験。2018~2021年にはMUJI上海にて現地ニーズに合わせた商品開発に携わる。2023年からモノを捨てずに循環させることをテーマに古家具の企画に着手。2025年3月より現職。

飛騨高山で木工を学んだ後、デザイン事務所、生活用品メーカーでの商品開発を経て、2010年株式会社良品計画入社。生活雑貨部ファニチャー課にて生産管理、MD、設計開発を経験。2018~2021年にはMUJI上海にて現地ニーズに合わせた商品開発に携わる。2023年からモノを捨てずに循環させることをテーマに古家具の企画に着手。2025年3月より現職。

下田 裕(株式会社良品計画 無印良品 イオンモール橿原 店長兼コミュニティマネージャー)

奈良県出身。2008年株式会社良品計画入社。2020年京都・奈良・滋賀エリアマネージャー。2022年奈良に世界最大の無印良品出店計画を社内に提案。2024年8月より現職。

奈良県出身。2008年株式会社良品計画入社。2020年京都・奈良・滋賀エリアマネージャー。2022年奈良に世界最大の無印良品出店計画を社内に提案。2024年8月より現職。

リペアは、新たな商品開発のヒントの発見にもつながる

Q. 回収された家具の修理やメンテナンスは、どのように行なっているのですか?

春名さん:家具の修理には、元家具職人や工務店出身者など、約10名のスタッフを実践形式でトレーニングしています。きれいにしようと思えばどこまでもできてしまうのですが、やりすぎると個性がなくなるので、きれいにしすぎないことがポイントです。小学校の椅子と机は予想以上に人気で、椅子に貼ってあるシールなどは「残しといて」というお客様もおられるほどでした。

Q. 修理をするからこそ、気づけることや学びなどはありますか?

春名さん:ありますね。修理をする中で、はじめからパーツ交換ができるようにしたらいい場所がわかってきます。たとえば、無印良品では2021年から月額定額で家具を借りられるサービスがありますが、4年ぐらい使うと傷んでくるものの、部分的にパーツを変えればまだ使える状態のものが多いです。こうしてリペア作業の中で得た知見は、商品開発担当者にフィードバックするようにしています。

ReMUJIを発信の場として。「消費のあり方を変える」ための循環拠点

Q. そもそもなぜ、橿原店で「循環」をキーワードに店舗づくりをすることになったのでしょうか。

下田さん:もともと2000年以降、郊外に大型店舗をつくっていったのですが、集客が課題でした。銀座や大阪のような都市型の旗艦店と地域店では、地域の人口密度もお客様のニーズも橿原とは違うので同じ手法は取れません。一方、地域の特性に合わせて食に力を入れるなど店舗ごとの特色を持たせる取り組みも行ってきました。

無印良品 イオンモール橿原をつくる際、経営層と話す中で、これまで取り組んできたReMUJIをもっとお客様に伝えていくことになったんです。3,000坪あるので、他の店舗と違い、中古家具なども多く取り揃えやすく、広さを活かす意味でも最適だと考え、ここで「循環」に取り組むことになりました。

大常さん:オープン時にも社長の清水が言っていたのですが、奈良県橿原市は日本の創成の地とも言われています(※)。そこで、新しい消費と社会のあり方をここからつくっていきたいという思いを強く持つようになりました。世界最大の3,000坪にこだわったのも、ここを拠点に無印良品が消費のあり方を変える旗を振っていくことを示していきたいという気持ちがありました。

下田さん:無印良品 イオンモール橿原を循環拠点に、無印良品のモノづくりを伝えながら、つくった後の段階に対してもどう責任を取っていこうとしているのか、お客様とのコミュニケーションを通じて伝えていく場にしていきたいと思っています。そして「循環」が、お客様がここに来たくなる、集客要素になることが一つの目標です。

※ 奈良県橿原市は、日本初の条坊制の都「藤原京」、日本初の体系的な法律「大宝律令」ができた場所であり、この2つが揃った後に中央集権国家が生まれ、「日本」と名乗り始めたことから、橿原市は日本国はじまりの地と呼ばれている|橿原市

ReMUJIを体感できる「学び」の場としても

Q. 無印良品全体での古家具の売り上げの9割を無印良品 イオンモール橿原が占めるなど滑り出しは好調と伺っていますが、循環拠点としてのチャレンジはまさに今始まったところ。今後についてはどんな展望を考えていますか。

下田さん:まだ、ReMUJIの認知はあまり広がっておらず、来店したお客様がたまたまこれを知って購入いただいている状況です。ここで直接見て、体感してReMUJIの取り組みを知ってもらえればと思っています。使わなくなった商品の回収量もまだまだ少ないので、知ってくださったお客様が次は原料供給者になってくださると嬉しいですね。

春名さん:家具のメンテナンスやリペアは皆さんが思っているよりも難しくないので、リペアを体験するワークショップなども実施して、もっと身近に感じてもらいたいと思っています。

橿原店でのイベントの様子|Image via 株式会社良品計画

橿原店の軒先でのイベントの様子|Image via 株式会社良品計画

Q. 今後、他のお店にも循環拠点を拡大していくのでしょうか?

大常さん:リユース品、古家具、わけあり品、古本を包括するReMUJIのシステム、オペレーションをどうやって他店でもつくっていくかが課題です。無印良品 イオンモール橿原と同じスペックの店舗をすぐにつくるのは難しいので、ここでの取り組みを磨き込んでいるところです。将来的には、日本や世界の各地域でモノを循環させ、環境負荷・社会コストを削減し、お客様に資源循環のコミュニティセンターとしてお役に立てるようになりたいと思っています。また、リユース事業で得た示唆を商品開発などにフィードバックし、リユースや循環まで考えた設計にしていくといった取り組みも重要です。

当然、利益を出さないと継続はできません。服は収益の道筋が見えてきているのですが、雑貨はこれからです。回収に参加すればするほどお客様にもメリットがあって、地域の雇用創出や課題解決など相乗効果を生み出しながら実践していきたいと思っています。

モノと人が循環する地域のコミュニティーセンターをめざす

Q. 循環の他に、「地域密着」も橿原店のコンセプトの柱にされていますがこの点についてはどう取り組んでいくのでしょうか。

下田さん:もともと、「地域の方に応援される店にしたい」と思っていました。そこで2022年から1年半、京都・奈良・滋賀のエリアマネージャーを務め、地域の方との対話を重ねてきたんです。そのおかげもあり、オープニングセレモニーには300人を超える地元の方に参加していただくことができました。

利益は出しつつも、地域の困りごとを解決したり、地域の方が集まる、コミュニティーセンターとして機能していきたいと思っています。

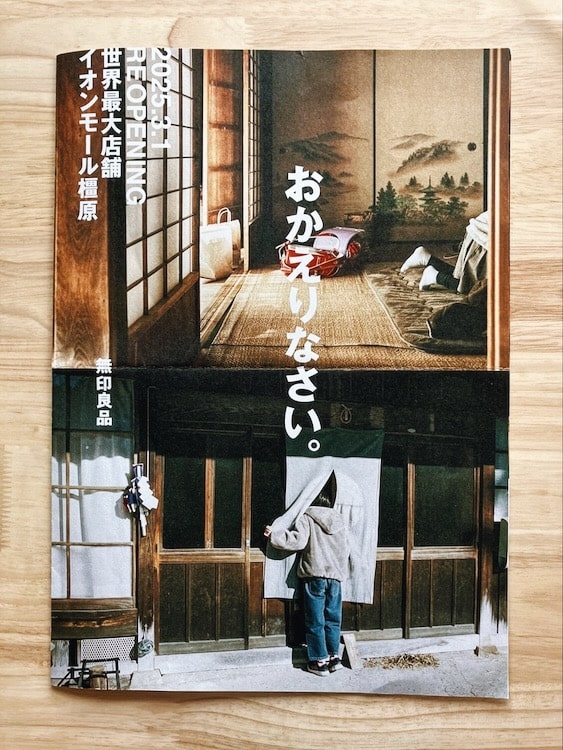

オープンに合わせて作成したパンフレット。2024年11月に一度店舗を閉めてもう一度オープンしたこと、モノが店に戻って循環すること、コミュニティーセンターの場として地域の方が戻れる場を目指すこと。「おかえりなさい」にはいろんな意味が含まれている|筆者撮影

下田さん:無印良品では全国18か所で、お客様を交えたタウンミーティングを実施したりもしています。地域の人が何を望んでいるのかを知り、「無印良品はわかってるな」と思われる、そんな店舗をつくっていきたいと思っています。

みなさんの本音を知るためには、こちらも本音で語ることが大事です。どういうことを地域でやりたいかを本音で話し、店舗を訪れて体感していただくことを続けていきたいと思います。

地域の暮らしをいかに豊かにできるか、無印良品だけでできることは限定的なので、いろんなプレーヤーと連携することで、モノの循環だけではなく、人の循環もつくりだしていきたいですね。

取材後記

ここ、無印良品 イオンモール橿原から「消費のあり方を変える」。

狼煙を彷彿させるような力強い言葉が心に残った。大量生産、大量消費、大量廃棄。この三点のサイクルが地球上に引き起こしてきた環境、社会問題の深刻さはここに書き上げるまでもないだろう。

この問題の主要因が「消費のあり方」であり、世界共通の課題となっている。

「消費のあり方を変える」ためには消費者の行動変容が重要と言われる。しかし、一方で多くの消費者は、限られた選択肢、たとえば店舗に並んだものの中からしか商品を選ぶしかないということも忘れてはいけない。その意味では、消費のあり方を変えるためには、「売り方」を変えることが大前提として必要になる。

今回の無印良品の取り組みはこの「売り方」を変え、さらには、リペアやリユースを大規模に展開することにより、単にモノを消費するのではなく、長く使い続けるという選択肢を一般化していくチャレンジということができるだろう。

今後、循環拠点が全国に広がれば、多くの人が日常生活の中でこの挑戦に参加することができる。そうすれば、少しずつでも「消費のあり方」も変わっていくきっかけとなるのではないだろうか。

日本発祥の地と言われる橿原ではじまった挑戦が、多くの人たちの参加のもとで広がっていくことを願ってやまない。

【関連記事】日立R&Dチームが小冊子『リペア社会をデザインする』を発行。修理に心躍る未来へ向けた提言とは?

【関連記事】消費を“減らす”ことを目指す、フランスの脱成長ファッションブランド「LOOM」

Edited by Natsuki