「人間中心のデザイン(human-centered design)」

この言葉は長らく、ユーザーの身体的・心理的ニーズを丁寧に汲み取った、優れたプロダクトデザインやサービス設計の理念として広く称賛されてきた。しかし今、その言葉が問い直されつつある。

気候変動、絶滅の危機に瀕する多種多様な生物たち、人間の活動によって加速する生態系の崩壊。こうした状況を前にしたとき、「人間のため」だけのデザインは、本当に未来を支えるものと言えるのだろうか。私たちには、もっと根源的な考え方の変革が必要なのではないか。

そんな中、注目を集めているのが「More than Human(モア・ザン・ヒューマン)」という概念だ。

これは、西洋的なデザインの伝統が前提としてきた「人間中心」の視点を脱し、人間以外の生物、環境、エコシステムとの共生を前提とする新たなデザインの潮流である。生きものとともに考え、環境の声に耳を傾け、ときには自然そのものを協働者とみなして設計する。このアプローチは今、建築、プロダクト、アートの領域を横断しながら拡大しつつある。

2025年7月、ロンドンのDesign Museumで始まった企画展『More than Human』は、この「モア・ザン・ヒューマン・デザイン」の動きを本格的に扱う、世界でも初の大規模展覧会だ。50組を超えるアーティスト、建築家、デザイナーの作品が一堂に集い、気候危機の時代における、デザインの新しい可能性を問いかける。

本記事では、2025年7月に始まったばかりのこの展示から、現地の様子を一部お届けしたい。

キュレーターたちが展示に込めた想い

展覧会の開催に先立って行われた内覧会では、キュレーターのジャスティン・マクガーク氏とレベッカ・ルーウィン氏によるトークセッションが行われた。彼らの言葉からは、この展示が単なる作品の紹介にとどまらず、「これからのデザイン」の根本的なあり方を問い直す試みであることが伝わってきた。

ジャスティン・マクガーク氏(左)とレベッカ・ルーウィン氏(右)|Image via Design Museum

デザインを人間のためだけではなく、生命全体のために用いるとしたら──この展示は、そんなシンプルな問いを起点にしている。キュレーターのジャスティン氏は、「デザインはこれまで人間の欲望やニーズに応えるためのものでした。しかし、それを“人間を超えた世界”のために使うことができたならどうなるでしょうか」と問いかける。

彼は続けて、「この展示は、まだ小さな動きかもしれない“モア・ザン・ヒューマン・デザイン”というアプローチを、社会の中心に据えるための試みです」と語った。

一方でレベッカ氏は、より根源的な感覚の話を持ち出した。「私たちは日々の暮らしのなかで、無数の他の種とともに生きています。でも、それを実感する機会は意外と少ない。だからこそこの展示では、私たち人間は世界から切り離された存在ではないということを、改めて思い出してほしいと思っています」と話す。

そうした思想のもと、展示は以下のような3つのテーマに分かれて構成されている。

- BEING LANDSCAPE(風景の一部として生きる):人間もまた風景の一部として存在しているという視点を起点に、自然と人間の交差を可視化する

- MAKING WITH THE WORLD(世界とともにつくる):自然素材や生態系と協働しながらデザインする実践を紹介

- SHIFTING PERSPECTIVE(視点を転換する):人間ではない存在の視点に立ち、世界を“他者の目”で捉え直すための想像力を探る

レベッカ氏は、「アリやクモの視点に完全になることはできないかもしれません。でも、その世界を想像し、彼らのニーズに心を寄せることはできます」と語る。人間以外の存在のためにデザインするということ。その難しさと尊さが、この展示には込められている。

企画展の3つのテーマと注目の作品

ここからは、それぞれのセクションに展示されていた中から、特に印象深かった作品をいくつか紹介していく。

BEING LANDSCAPE(風景の一部として生きる)

最初のセクション「BEING LANDSCAPE」は、来場者に「私たちは風景の中に“いる”のではなく、風景そのものの一部として“存在している”」という感覚を呼び起こすところから始まる。ここでは、言葉や素材、儀礼といった手がかりを通して、人と自然のあいだの境界があいまいにされていく。

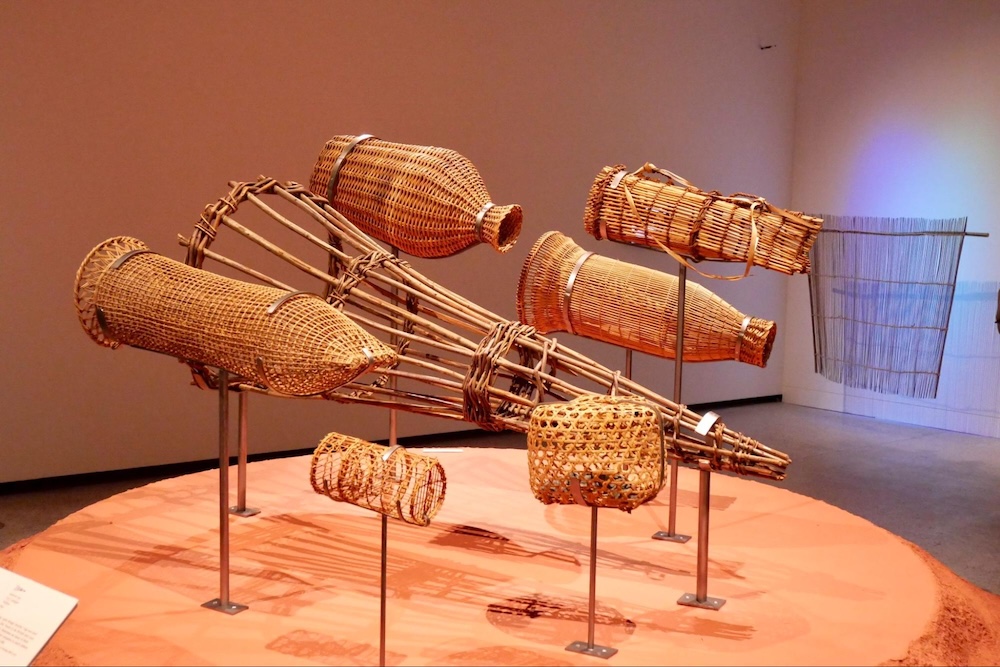

印象的だったのは、ベネズエラ・アマゾンのイエクアナ族による手編みのバスケット。このカゴは単なる工芸品ではなく、「森の延長」として存在している。素材を採取する前には、森に許しを乞う歌が歌われる。そこには自然を支配するのではなく、「共に暮らす相手」として接する態度がはっきりと現れていた。

Photo by Luke Hayes

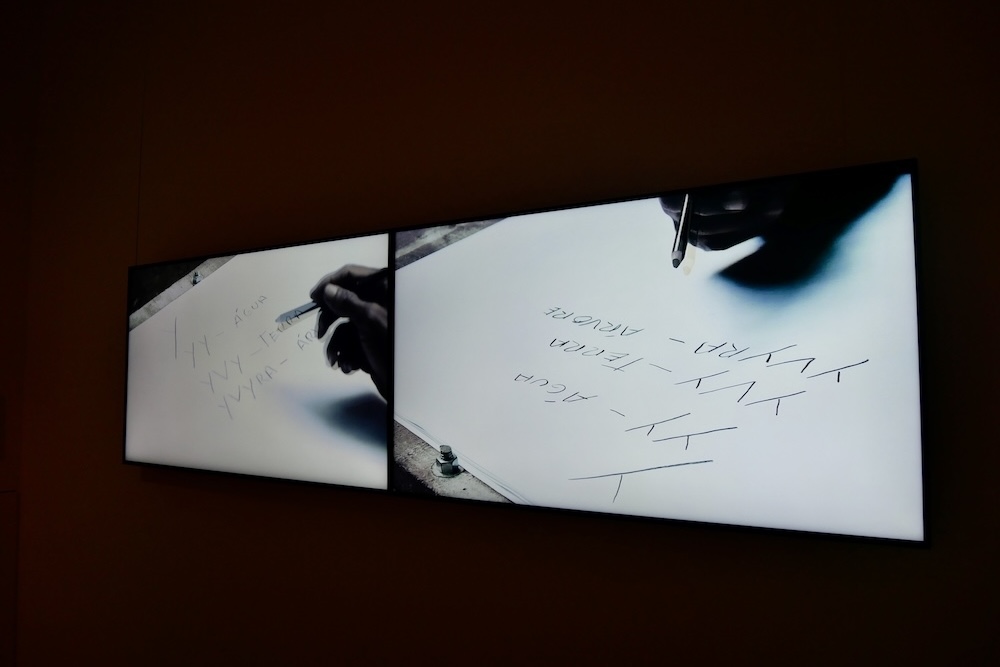

もう一つ紹介したいのが、ブラジル・サンパウロ郊外の先住民族グアラニによる言葉の可視化だ。展示では、Yで始まる一連の言葉が横に並び、それぞれ「水(Y)」「大地(YVY)」「木(YVYRA)」「風(YVYTU)」「領域(YVYRUPA)」と展開していく様子が示されていた。

筆者撮影

この連なりは、自然界が言語の中で体系的に構造化されていることを示唆している。自然はただ名づけられる対象ではなく、言葉そのものの中に編み込まれているのだ。音の連なりが生むのは、自然界に内在する見えないつながりの感覚。まさに、「風景の一部」としての言葉の在り方がそこにはあった。

MAKING WITH THE WORLD(世界とともにつくる)

次のセクション「MAKING WITH THE WORLD」は、人間が自然と“ともに”つくるという行為に焦点を当てた展示になっていた。素材や構造、建築的発想のなかに、他の生物や生態系へのまなざしが組み込まれているかどうか。それを問うような作品が並ぶ。

たとえば、展示の冒頭で目を引いたのは、世界各地の伝統的な魚籠(うおご)のコレクションだ。これらは、稚魚が逃げられるような構造になっており、「必要以上に獲らない」ことを前提としたデザインになっている。網を引きずるのではなく、水の流れに置いておくだけで機能する。

筆者撮影

また、中国・福建省の離島で美術館設計を依頼されたDnA_Design and Architectureは、その要請に対してあえて「建物をつくらない」という選択をした。かわりに彼らが提案したのは、島内の6箇所で行われた小さな介入(インターベンション)。干潟、マングローブ、海藻の生育地、伝統的な養殖施設など、それぞれの自然環境に沿った形で、最小限の設計を施すことで最大限の生態的再生力を引き出すことを目指している。

筆者撮影

続いて、フィンランドの建築事務所Suomi/Koivisto Architectsによる「Alusta Pavilion」。一見ただのレンガの壁に見えるが、これは植物、昆虫、菌類、人間のすべてが共に過ごせる空間として設計されている。多孔質のレンガの穴には鳥や虫が住みつき、壁のまわりには季節ごとに変化する植生が茂る。本来空間を「分断する」ための壁自体が、人間以外の存在を「ホスト」しているのがポイントだ。

筆者撮影

下記の画像は、オランダのStudio Ossidianaによる「鳥の街(The City of Birds)」だ。これは、鳥たちとの関係性を多様に受けとめる建築モデル群。伝書鳩のロフト、観賞用の小屋、餌台、糞を肥料にする構造など、人間が鳥とどんな関係を築いてきたかを建築として可視化する。模型群はまるでミニチュアの都市のようだ。

Photo by Luke Hayes

SHIFTING PERSPECTIVE(視点を転換する)

展示の最後を飾るセクション「SHIFTING PERSPECTIVE」では、人間以外のまなざしから世界を見つめ直すための想像力が問われていた。完全に他の生物になることは不可能だとしても、視点をずらすことで初めて見えてくる風景がある。

たとえば、日本人のアーティスト・島袋道浩(Shimabuku)による「タコのための彫刻:彼らの好きな色を探して」。色とりどりのガラス玉は、タコがどの色に惹かれるかを探るためにつくられた。タコがそれぞれの玉に触れる様子を映像で記録しながら、「私たちはタコの“好み”をどう理解できるのか」という根源的な問いを投げかけている。

筆者撮影

続くのは、トーマス・スウェイツによるプロジェクト「GoatMan」。彼は「人間であることから休暇を取りたい」と語り、本気でヤギになろうと試みた。義足、人工胃袋、ヘルメットを身につけてスイスの山岳地帯でヤギとともに過ごした日々は、ユーモラスで奇妙でありながら、他者になることの不可能性と、それでも他の種への理解・共感を深めようとする努力を静かに伝えていた。

筆者撮影

そして最後に紹介したいのは、Dunne and Rabyによる「Designs for a World of Many Worlds」からの作品群。彼らは「もし他の種が人間の姿を感知するとしたら、それはどんなふうに見えるのか?」という問いを、嗅覚、音、ホルモンの痕跡といった非視覚的な感覚を通して立体化した。作品に現れるのは、人間の姿を模したようでまったく違う、不思議なフォルム。それは、世界を他者の視点で捉えようとする一種の“翻訳の試み”でもあった。

筆者撮影

境界のにじむ世界で、デザインし、デザインされること

『More than Human』という展覧会は、作品を“鑑賞する”というよりも、他の種の視点に向かって翻訳し続ける営みに身を浸すような体験だった。どうすればタコの好みを理解できるのか?鳥と人間のために都市を設計するには何を基準にすべきか?ヤギのように生きることは可能なのか?そんな一つひとつの試みに込められていたのは、「他の種はどう感じ、何を必要としているのか」という問いを、想像力を尽くして言語化・形象化しようとする努力だ。

しかし、展示を見終えたあとに残った感覚は、「翻訳する側」であり続けるだけでは不十分だ、ということだった。

私たちはつい、デザインする主体としての自分、つまり他者のために環境や仕組みを整える立場に立ってしまいがちだ。でも実際には、私たち自身もまた、他の存在や環境によって「デザインされている」客体でもある。街の植生が気分を変え、動物の気配がふるまいを変え、気候や菌類が思考さえも左右する。

この世界は、相互に影響を与え合う「共デザイン」の場なのだ。人間と非人間のあいだに境界線を引くのではなく、その線をにじませながら、翻訳し、受け取り、返していく。その循環のなかで、初めて「More than Human」なデザインが立ち上がってくるのだろう。

Design Museum

| 施設名 | Design Museum |

| 住所 | 224-238 Kensington High Street, London W8 6AG |

| 営業時間 | 月曜から木曜:10:00~17:00 金曜から日曜:10:00~18:00 |

| 備考 | More than Humanの展示は2025年10月5日まで |

【参照サイト】Design Museum – More than Human

【関連記事】「ごみの時代」にデザインが担うもの。英・Design Museumの企画展から考える

【関連記事】マルチスピーシーズとは・意味