【京都サーキュラーエコノミー特集】

本特集は、IDEAS FOR GOODと京都市の連携による、京都のサーキュラーエコノミーの今とこれからを考える特別企画。千年の都・京都に脈々と受け継がれてきた「しまつのこころ」の精神や循環型の暮らし、モノづくりの文化を、どのように未来の京都を形づくるイノベーションへと発展させ、次の1000年へ続く循環型の事業を創造できるのか。京都市、市内事業者、京都市政策推進アドバイザーの安居昭博氏とともに、サーキュラーエコノミーの視点から見た京都の価値と可能性を模索していく。(京都サーキュラーエコノミー特集トップ)

スーパーマーケットの青果コーナー。そこには色鮮やかで、形も大きさも揃った野菜が整然と並んでいる。私たちはその均一な見た目を当たり前のものとして、商品を手に取る。しかしその裏側では、多くの野菜が市場に出ることなく廃棄されている現実がある。

少し曲がっている、大きすぎる、色がわずかに薄い……といった理由だけで、価値がないものとされてしまうのだ。規格より数センチメートル長いだけで規格外野菜として廃棄されたり、沢山入っているものの一粒が傷んだだけで返品されたりするという。これは、単なるフードロスの問題に留まらない。生産者の労力を無駄にし、減収に繋がる社会的な課題だ。

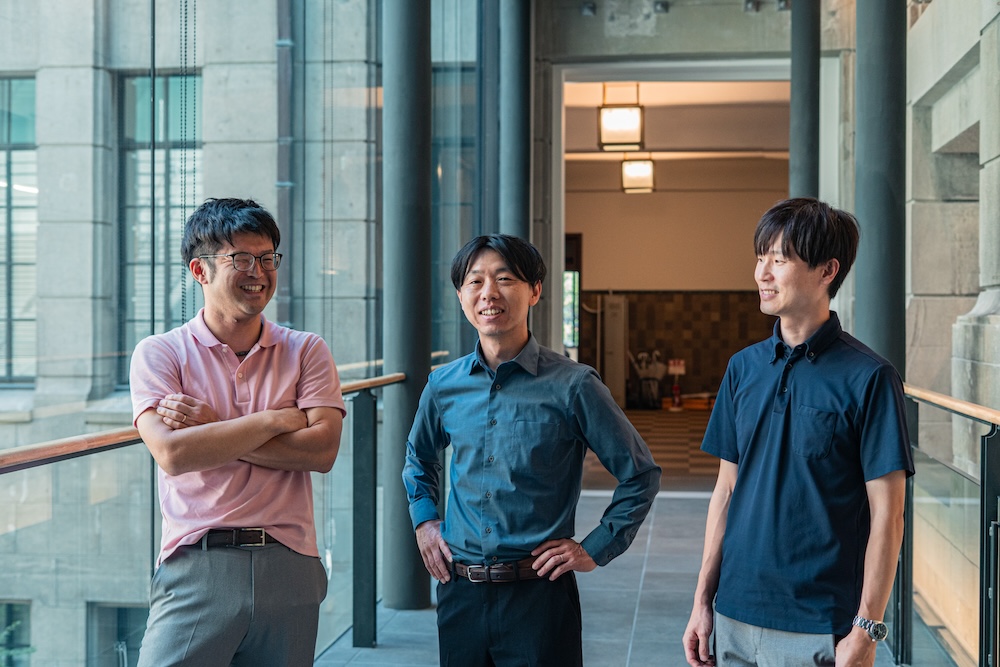

この現状に対し、京都のある企業が立ち上がった。1950年創業の業務用食品卸から食のプラットフォーム企業へと転身を遂げた、株式会社ミナトだ。同社は、商品を流通させるだけの従来の卸売業の役割を見直し、「食のプラットフォーム」の担い手となることを目指している。株式会社ミナト代表取締役の湊浩さんに、その舞台裏を聞いた。

話者プロフィール:湊浩(みなと・ひろし)

1963年京都市生まれ 立命館大学卒業後に三和銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。法人営業を中心に支店長、営業本部部長などを30年務めたあと、2016年から家業(株式会社ミナト)の経営に本格的に着手して事業変革に努める。2022年4月青果事業を合併。生の声を担うべく今も生産者の現場に赴く。

1963年京都市生まれ 立命館大学卒業後に三和銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。法人営業を中心に支店長、営業本部部長などを30年務めたあと、2016年から家業(株式会社ミナト)の経営に本格的に着手して事業変革に努める。2022年4月青果事業を合併。生の声を担うべく今も生産者の現場に赴く。

市場の中で不可視化される農業生産者の実情

通常の卸売業は、天候不順による急な欠品のリスクを避け、メーカーや市場から商品を仕入れて飲食店やホテルに販売するのが主流。一方ミナト社は、地元生産者の食材を直接集荷し、京都中のホテルやレストランに届けている。これは、利益ばかりに注目し、生産者が育てた食材を「商材として」右から左へ流す卸売ではなく、「食材の味そのもの及び生産者自身のストーリー」に価値を見出して取引をする卸売の形を追い求めた結果だった。

取引をしているのは、大規模な農地を持つ生産者ではなく、小規模で京野菜やジビエを含んだこだわりの食材を手がける生産者。彼らと向き合い、事業を共に進める中で、湊さんは理不尽な現実も目の当たりにする。

「例えばトウモロコシは、収穫量の2〜3割、ひどい年にはそれ以上が規格外として捨てられていました。1万本作ったら3,000本が廃棄ということです。賀茂ナスの場合は、1キロあたり20円を支払って焼却センターで燃やしていました。でも、私が毎日食べている規格外の賀茂ナスは、色が悪い、形が悪い、傷がついているというだけで、味は普通のナス以上に美味しいものも多いのです」

市場の“ルール”に縛られ、味の良い食材が廃棄されているのだ。「味が良いならば、生産者が独自に販売すれば売れるのでは」と思う人もいるかもしれないが、それが難しいのが現実だという。

「トウモロコシを育てるために間引かれるヤングコーンは、スーパーではきれいに長さを揃えてトレーに並べられ、1パック200円ほどで売られています。しかし、個人経営の農家さんには、そんな手間のかかる選別作業はできないのです」

だからこそミナト社は、形や長さを問わずキロ単位で農産物を買い取り、その条件でも味を評価して買ってくれる飲食店へと販売する。その存在は、とりわけ小規模な生産者にとって助けとなるだろう。

解決のカギは「予測不能」を受け入れること

そんな規格外野菜をめぐる課題を解決する支えとなっているのが、同社の持つ30台の冷凍冷蔵車と巨大な倉庫だ。冷蔵・冷凍・常温という大きく3つの温度帯、さらに商品ごとに7つの温度帯に対応しており、ここで生産者から預かった農産物が保管される。これにより、いつ・どれだけ発生するか予測不能な規格外野菜を引き取ることができるのだ。

この冷蔵・冷凍物流と倉庫があることで、京都府と協働しあるプロジェクトが誕生した。捨てられる“未利用”野菜を、人々を“魅了(MIRYO)”する食材へと転換するプロジェクト「MIRYO FOOD PROJECT」。各地の生産者から集めた農産物を一定量になるまで冷凍保存しておくことで、効率的に加工品が生産できることを活用している。

「工場で加工するには、ある程度の量を一度に持ち込む必要があります。我々が500~1,000キロ単位で一気に持ち込むことで、効率的に加工ができるのです。2025年で3年目になるパールコーンについては、年間6トンほどの規格外品を預かり、京都市内の提携工場で実を取ってもらい我々の冷凍庫で保管。まとめて京都の加工会社でピューレにして、販売までは再び冷凍で保管しています」

この仕組みならば、1軒の生産者から少量でも引き取りやすくなる。ミナト社として価値を高めた商品として販売することも可能になるだろう。

他にも、ただ先端が曲がっているだけの金時人参や、千枚漬を作る際に出る聖護院かぶらの端材も、その豊かな風味を活かせる濃厚なペーストへと姿を変え、料理人に届けられている。このプロジェクトにより、年間15トンの規格外野菜を引き取り、フードロス削減につなげている。

ミナト社が繋ぎ直す、生産者と料理人の目線

同社の取り組みは、生産者の商品をホテルやレストランに届けるという美味しいものの地産地消の取組や規格外野菜の活用だけに留まらない。料理人を生産者のもとへ連れて行く産地ツアーを企画し、美味しさや生産者のこだわり、食材が生まれる背景にある「物語」を肌で感じてもらっている。MIRYO FOOD PROJECTも必要である一方、まずは大切に育てられた食材が無駄なく料理人や消費者のもとに届くことが重要なのだ

「私たちの主な販売先がホテルやレストランである理由は、シェフは直接対話することで、規格外野菜の価値を理解し、創造的な料理に活かしてくれるためです。生産者さんはなかなかシェフとは接触できませんが、我々は生産者さんと直接繋がっているため、シェフを直接産地に案内することができます。こうした場を通して、我々はシェフと直接対話できる。これも他の卸売業者との決定的な違いで、独自の販路を開拓できた理由でもあります」

また、ミナト社は、食を通じて社会のサステナビリティを推進する「日本サステイナブル・レストラン協会(SRA-J)」のパートナー会員に加盟している。SRA-Jが掲げる「農業者や漁業者の支援」「産地を称賛する」といったスタンダードは、同社の事業そのものと一致する。

「生産者の事業自体は、収益的にはいいものではないのです」と、湊さんは語る。しかし、この一見非効率にも思える取り組みこそが、ミナトの競争力の源泉となっている。その成果が特に顕著に表れているのが、採用活動だ。

「『美食(おいしい食)とサステナブルな食と社会の実現』という旗を掲げたところ採用がものすごく好調で、全国から優秀な学生が集まりました。6名の新卒採用枠に対して応募が殺到し、春にはもう締め切りました」

食材を市場から仕入れるだけではなく生産者のストーリーを共有するという、非効率にも見える取り組みが、結果的に企業のブランド価値を高め、未来ある若者が集まる土台となっているのだ。同社の取り組みは、社会課題の解決が巡り巡って経済価値を生み出すという、企業としての理想的な循環を体現していた。

1%を変えたい。消費者に投げかけられる問い

ミナト社の挑戦は、食のサプライチェーンに留まらない。「最終的には、消費者の意識も変わっていく必要がある」と、湊さんは語った。市場が厳しい規格を設けるのは、消費者が見た目の綺麗なものを選びがちであることも影響している。

例えば、フランスのスーパーやマルシェでは、大きさも形もバラバラな野菜が当たり前に山積みで売られているという。画一的な美しさだけが豊かさではないはずなのだ。

「社会を大きく変えるには、まず『1%の人が変わること』が重要だと言われています。例えば日本の人口で言えば、100万人が行動を始めれば、それが社会の大きな流れになるんです。逆に、それ以下の規模だと、なかなか変化は起きません。この京都で言えば、人口の1%は約1万4,000人。まずはその人たちの意識が変われば、そこから周りへと伝播して、街全体が変わっていくはずです」

もし、京都市民の1%が規格外野菜を選ぶという選択をするようになれば、市場は変わらざるを得ない。企業も行政も、その流れを無視できなくなるだろう。

同社が目指すのは、生産者、料理人、消費者、そして自社の四者が幸せになる「4×WIN」の実現である。そしてその先に見据えるのは、「京都を、サステナブルタウンにする」というビジョン。その未来を変えるきっかけは、生産現場や厨房だけでなく、私たちの選択にもあるのだ。

編集後記

取材を通して最も印象的であったのは、ミナト社の取り組みが単なる地産地消・フードロス削減に留まらない点だ。「生産者の収入を増やしたい」という強い想いが、生産者、料理人、そして私たち消費者といった、これまで分断されがちだった関係者の繋がりを再構築する「食のプラットフォーム」を生み出している。

フードロスを解消し、より良い循環を実現するには、一社の努力だけでなく、多様なプレイヤーとのつながりこそが不可欠である。同社の挑戦は、それが結果として企業の収益向上や採用力の強化といった経済的価値にも繋がることを示す、力強いヒントになるだろう。

【2025年10月開始】Circular Business Design School Kyoto

京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開始。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。

ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/

【参照サイト】株式会社ミナト

Photo by 佐々木明日華

Edited by Natsuki